作者/方可成

新闻实验室微信公号:newslab

讲述八十年代长江漂流故事的《1986,生死漂流》一文,最近受到了“拼贴”、“摘抄”的质疑,作者也做出了回应(https://www.zhihu.com/question/50677858/answer/122245702)。

根据目前双方展示的材料,我个人的看法是:作者确实花了时间和心血做了不少采访、翻了不少材料,去了不少地方,查证了不少细节。这些都不是凭空编造出来的,“抄袭”的指控过于严厉。但是,原文在引用信源时确实存在问题,非常容易让读者误以为所有材料都来自于一手采访。

“我第一次读就一直在琢磨哪些是资料哪些是采访。”业界一位著名的非虚构写作者这样对我说。我完全理解ta的想法:作为行内人,我们读一篇报道的职业习惯就是去看哪些材料是一手的,哪些是二三四五手的。这篇《1986,生死漂流》在具体操作手法上存在不够透明的问题,令业界行家也难以判断信息来源,遑论普通读者。

具体而言,其一,如质疑文所展示的,文中许多材料来自王茂军的长江漂流探险日记。这本日记是重要史料,如作者所言,它也是他们“唯一能找到的一手材料”。引用日记内容完全没有问题,何况作者还采访到了王茂军进行核实。但是,文章对这本日记的存在只字不提,这不是“写作行文需要”就可以回应的——以两位作者的写作功力,将“长江漂流探险日记——1986”这几个字塞到文章里面,完全是易如反掌的事情。

其二,对《三联生活周刊》记者刘敏文章《长江漂流30年》的引用,不符合规范。李大放的话是三联记者刘敏采访到的,那就请告诉读者,他的话来自三联记者刘敏。大家去翻一翻《纽约时报》,如果其中引用了一句别人接受《华盛顿邮报》采访时说的话,它肯定会说这句话是来自《华盛顿邮报》的,在网站上一般还会加上链接指向《华盛顿邮报》的原文。在中国,媒体普遍心胸狭隘,不愿意在自己的版面里提其他媒体的名字,因此往往把“XXX在接受XX日报采访时曾经这样说”简写成“XXX在接受媒体采访时曾经这样说”。这种做法当然不值得提倡,但起码不会让读者误以为这句话是一手的。而《1986,生死漂流》一文在引用李大放的话时,写的是“30年后,李大放对记者说。”——相信99%的读者和我一样,对这句话的理解是,30年之后的今天,李大放对陈楚汉、杜修琪这两位记者说。

其三,对简·沃伦邮件的描述很有误导性。《1986,生死漂流》开头就说,“今年五月,我们收到一封邮件,来自一名69岁的美国老太太,叫做简·沃伦。”这句话给人的印象是简·沃伦主动求助,两位记者突然收到一封邮件,获得线索。而实情并非如此。

对于一篇新闻报道(包括特稿、非虚构写作)来说,写清楚信源十分重要,为什么?一方面,这展现出作者的透明、坦诚,不试图将他人的劳动成果据为己有;另一方面,这可以让公众监督你的报道,可以hold you accountable,有助于建立起读者的信任。

当然,特稿和非虚构写作对文本的要求很高,大量插入信源确实影响行文节奏。但交代信源这件事,并不是无法做到的。杜修琪在“人间写作课”中提到了一部伟大的作品《巴黎烧了吗》。在这本书的结尾,信源列了7页。下面是我刚在图书馆拍的照片。

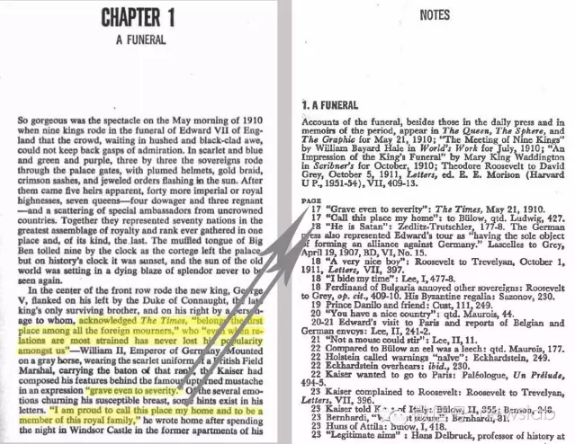

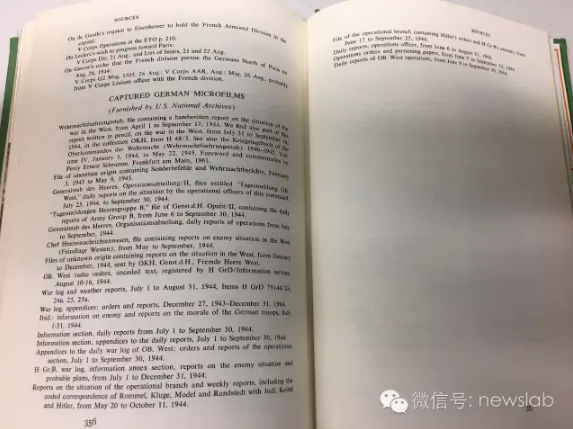

值得一提的还有另一部伟大的非虚构作品《八月炮火》。作者巴巴拉·塔奇曼说,如果把所有信源都列出来,会变成整整一本书,所以她只列了一手信源和极少数的二手信源,这一列就列了13页。

更令人赞叹的是,在13页的信源列表之后,是长达41页的尾注,对正文中所有引用的消息都交代了具体的来源。为了不影响阅读,不把作品变成学术著作,巴巴拉·塔奇曼用了一种特殊的尾注方式——不在正文中插入任何标注,而是在尾注中标明页码,对该页中的直接引语和重要信息注明来源。

我们来看两页具体的例子。下图中,左边是正文的第一页(全书第17页),右边是尾注第一页。

可以看到,尾注一开始就交代了此章内容的主要信源。在正文第一页中,有三处直接引语,后两处的具体出处都在尾注中注明了。第一处看似没有注明,实际上已经在正文中交代了:来自《泰晤士报》。

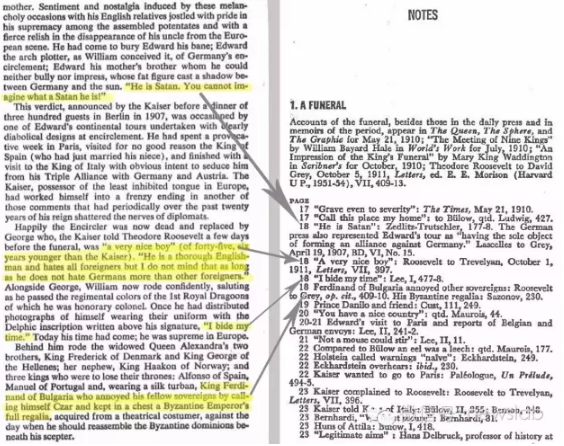

继续看正文的第二页(全书第18页),右边仍然是尾注第一页。

第二页里面有三处直接引语,全部在尾注中给出了具体出处。在该页底部,有一处虽然不是直接引语,但因为涉及到重要的细节,作者同样介绍了出处。

就这样,一页一页,事无巨细,真正做到了字字有来历,句句有出处,而且告诉了读者出处在哪里。

现在,互联网技术让非虚构写作中标注信源变得更加简单了。如果巴巴拉·塔奇曼生活在今天,她只需要出版一本电子版,在需要附注的文字上面加上超链接就可以了。欧美主流媒体网站上的新闻,从短消息到长篇深度报道,无不是充满了指向信源的链接。如同我在2014年的一篇文章中说的那样(http://fangkc.cn/2014/05/linking-internet/),这些超链接既佐证了信息的权威性,又让感兴趣的读者可以轻易了解到更多相关信息,应该是一项基本的传播伦理。(遗憾的是,中国的媒体网站则像是一个个缺乏联系的孤岛,甚至将外链视为大敌,如果有编辑在文章中加了外链,可能会面临处罚。这是一种极其狭隘的做法,不仅伤害了整个中文互联网上的信息流通,也并不真正利于这些网站自身的流量。)

在规范引用信源这件事上,陈楚汉、杜修琪两位作者做得不好,但他们肯定不是做得最差的。中国媒体的洗稿、抄袭已经是常态了。之前,一位研究者关于广场舞的论文被一家中央级大报抄袭(大段抄袭,而不是不规范引用),她多次尝试沟通,在遭到无数冷眼之后,才得到一句非常不到位的致歉声明。当她找我求助时,我无奈地告诉她:在这样的环境下,能得到致歉,已经是不错的结果了。

围绕《1986,生死漂流》一文的争议,对于中国媒体界的反思而言或许是好事。我也相信,这些讨论对两位年轻的作者而言也是好事。我非常佩服他们俩(其中一位还是我的直系师弟)的冲劲和能力,只要不那么心急,他们一定会走得更远。也许他们真的能够实现自己的梦想,让自己写的故事被拍成电影,获得奥斯卡。但我真正期待的是他们做另一件更酷的事情:从下一部作品开始,为这个鱼龙混杂的行业竖立一个与国际接轨的、经得起考验的标准,带着年轻的冲劲,打破陈旧腐朽的“行业惯例”。

这种标准的确立,是孕育出我们自己的《八月炮火》的前提。