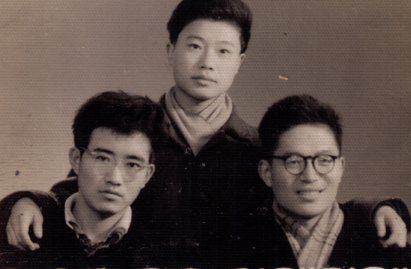

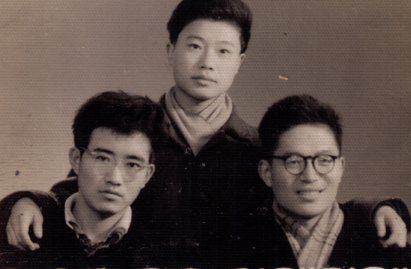

1964年蔡楚(左)与贺孝慈(中)冷豫民(右)于成都

时光飞逝,转瞬间贺婆婆已去世将近四十年,但她的音容相貌至今还萦回于我的梦中,把我带回那苦难的岁月。

贺婆婆,大名颜柏辉(1898年—1977年),自贡市人,曾担任过抗日战争时期的自贡市慈幼院院长。1941年5月,该院并入“中国妇女慰劳自卫抗战将士总会战时儿童保育会”(以下简称保育会)四川分会第六保育院,地址设在自贡市贡井。保育会于1938年3月10日,为了拯救在日寇铁蹄下亲人被害、无家可归的受难儿童,为保护中华民族未来人才,在汉口创立。八年间,保育会在十分艰苦的条件下,先后成立了二十多个分会,六十多个保育院,拯救、培养、教育了近三万名难童,为抗战建国做出巨大贡献。抗战胜利后,保育会完成其历史使命,于1946年9月15日宣布结束。

我认识贺婆婆于1963年,当时,她与孙儿贺孝慈居住在成都转轮街55号。她的儿子一家居住在自贡市。55号有个小阁楼,贺婆婆和贺孝慈住在矮小的木阁楼上,下面的铺面贺婆婆用来煮火巴(pa)红苕卖,赚点钱以维持生计。贺孝慈与我和冷豫民、黄达文、熊德熊、陈亚夫等当时同在成都一砖厂做临时工,休息日,冷豫民同我常去临近成都的乡镇赶场买红苕,用架架车拉回成都,支援贺婆婆。

贺婆婆头已花白,瘦削的身材,慈祥的面容,说话轻言细语。衣衫补疤却很整洁,虽身处逆境,举手投足间,仍保持了民国时期知识女性知书达理的风范。她以65岁的年龄处变不惊,用自己的脊梁撑起了成都这个眼看就要坍塌的家。

当时,她已患老年性白内障,不能书写当地派出所责令“四类分子”每周必须上交的“思想汇报”或“坦白交代”,故而,有时她口述,我帮她代写。这样,我才知道了她在1952年3月25日在自贡市大逮捕中锒铛入狱的经历。

贺婆婆易帜前一直在自贡市从事儿童保育和教育工作。她被逮捕的缘故,据她叙述是因为组织人员上街示威游行,替一位名叫华树之的教师鸣冤叫屈。她说,当年国共两党合作,保育会和自贡市慈幼院及自贡教育界都录用了国共两党的人员。在国民党当政时期,她多次为保护有共产党党籍的员工向当局陈情,或组织人员上街示威游行要求释放她的员工,一般都得到尊重,该员工会被教育释放,而且,她还因此受到自贡市教育界的普遍赞赏。

1950年3月,中共中央发出了《关于剿灭土匪建立革命新秩序的指示》和《关于镇压反革命活动的指示》,开始了镇反运动,一直持续到1953年才逐渐结束。易帜后,贺婆婆以为共产党会更民主和自由,因此,习惯性地为被当局逮捕的、并被称为国民党特务的华树之向当局陈情,但没有效果。继而,她又组织人员上街示威游行,这次,却鸡蛋碰到了石头——贺婆婆不仅被逮捕入狱,而且还被戴上“反革命分子”的帽子,直到二十五年后悲惨离世。

1963年至1964年期间,我常去转轮街55号,并与许多朋友来往,如贺樵山、徐奎光、李群富等同龄人。贺孝慈称呼贺樵山为三叔,他常说:少年叔侄如兄弟。我们之间互相戏称“欢郎”、“叫鸡”、“发发”“涅不落唯嘎”等。当时,我还认识一些前辈,如住在转轮街55号对门院子里的熊玉璋旅长(外号熊歪嘴)(1893—1967);住在青石桥、与贺婆婆同是“管制分子”、外号人称“金蝴蝶”的刘老太太,及她的“管制分子”女儿、外号人称“银蝴蝶”的刘滞根。据刘老太太叙述,她女儿刘滞根,13岁嫁给王缵绪(1886—1960)当三姨太,易帜后改嫁给川医口腔系的刘教授,改名刘智根。刘老太太当年很活跃,经常不服从派出所的管教,不请假就外出访友。她常常挂在口中的一句话“我儿子在台湾当军长,马上会打回来”给我留下极深的印象。

我同贺孝慈戏称矮小的木阁楼为“云雨楼”,取风雨飘摇之意。记得当年阁楼上挂满字画,一部分是熊玉璋旅长送来的,他说阁楼上通风,易于保存;另一部分是友人赠送的,如一位住在小天竺辖区的邱老先生,号纯孝楼主;以及后来谢季筠送给贺孝慈的一幅行书等等。由于很契合我当时的心境,所以,至今我还记得一幅齐白石画的《不倒翁》,画面是一个泥塑的小丑模样的官员,并在画上题诗风雅地骂官:

乌纱白扇俨为官,

不倒原来泥半团。

将汝忽然来打破,

浑身何处有心肝。

1965年8月我参加石油会战,一去就是五年。这期间由于在外地,我没有见过贺婆婆。直到1970年8月我被开除并遣送回成都,才又见到贺婆婆。当时,由于生活所迫,贺婆婆把转轮街55号下面的铺面,转给街道的一个生产组做纸花和绢花,生产组才允许她参加打工。由于是计件工资,贺婆婆已年逾古稀,体力不支,故每月收入仅有不到二十元,只能勉强应付生活,但当地派出所责令“四类分子”每周必须上交的“思想汇报”或“坦白交代”却一直在书写。文革中,贺婆婆还被迫每天清扫街道、打扫厕所、接受批斗,受尽屈辱,成为所谓的“阶级教育”的活靶子。

1976年9月毛泽东死去,文革结束,贺婆婆的处境没有丝毫改善。她不仅没有摘去帽子,还由于在生产组打工,生病也没有官方的公费治疗。1977年3月初,贺孝慈和贺樵山分别通知我,贺婆婆因为患急性肾炎被送进成都市第一门诊部治疗。当时,我在轴承厂做临时工,下班后赶到医院,见贺婆婆躺在门诊部的长椅上,无人理睬。我问她为何不进病房,她声音微弱地说:医生不收我入院,说我是管制分子,没有公费治疗。我即去门诊部问询,他们说,一来门诊部床位紧张,二来缺少抗生素针剂,三来因为她是管制分子,且已年高没有抢救的必要。我申辩说:毛主席说过“救死扶伤,实行革命的人道主义”,白求恩还为被俘的日本军人治病,请你们发扬这一崇高精神。他们说,如家属提供“庆大霉素”,他们就治疗,并拿出一张行军床放在走廊上,护士和我把贺婆婆扶到床上躺下。我即与贺孝慈和贺樵山等商议,分头去找“庆大霉素”。

几天后,我好不容易找到一盒“庆大霉素”送去市一门诊部,见到贺婆婆的病情稍有改善,亲属和友人们也找到一些“庆大霉素”,我们都以为贺婆婆会化险为夷。

谁知贺婆婆因年高,病情有反复,当时市面的药店里买不到“庆大霉素”,而医院又拒绝提供,久之,药源断绝。贺婆婆生命力再顽强,也拖不了多久,不幸于1977年4月9日惨死于成都市第一门诊部的行军床上。

今天,我纪念贺婆婆,首先想到1957年著名的“党天下”提出者储安平先生。虽然他早在1947年就预言过:“老实说,我们现在争取自由,在国民党统治下,这个‘自由’还是一个‘多’‘少’的问题,假如共产党执政了,这个‘自由’就变成一个‘有’‘无’的问题了。”但他明知如此,还是留在中国,并担任过新华书店副总经理,1952年改任中央出版总署发行局副局长,1954年任九三学社中央委员兼宣传部副部长,并任第一届全国人大代表。其结果,他在1957年被打成右派,文革中生不见人,死不见尸。可见,当年他和一大批知识分子(包括我的许多前辈)对共产党多多少少都支持过,或存在过一些幻想,总以为共产党不会对知识分子斩尽杀绝。而且,直到今天,储安平先生依然是不予改正的中央级“五大右派”之一。他的教训并未被后来人吸取,当前,还有一批非党知识分子,谁上台就吹捧谁,为当局吹喇叭、抬轿子、货予帝王家。

中共发动多次政治运动的特点包括制造恐怖化和血腥化,甚至其内部也自相残杀。五十年代初的“镇压反革命运动”就是其中一个典型例子。“镇反期间中共曾经定下杀掉人口千分之一的目标。实际上,最后的杀人人数超过了这个比例。根据中共自己的统计,镇反期间估计反革命分子有两百多万人,镇反运动一共杀、关(劳改)、管(群众管制)各类反革命分子300万人左右。中国公安部副部长徐子荣1954年1月在一份报告中说,共逮捕了262万人,其中杀了71万2000人,是全国人口的千分之1.31;判刑劳改129万人;管制120万人;教育释放了38万人。按照这个说法,‘镇反’杀人突破了原定的人口千分之一的指标,大大超额完成任务了。”

但是,实际处决的人很可能还远不止这个数字。北京大学教授、中共党史研究专家杨奎松写道:“如果注意到1951年4月下旬毛泽东及时刹车并委婉批评一些地方太过强调多杀,以至有些地方明显地出现了瞒报的情况,故实际上全国范围实际的处决人数很可能要大大超过71.2万这个数字。”

有人估计,镇反运动中实际处决的人数在100万到200万人之间,甚至更多。

善良的贺婆婆及一大批中国知识分子的遭遇已经证明,在中国,自古至今仍然没有摆脱“成者为王、败者为寇”的规律。五十年代以后,中国人的生老病死被建在基层的党支部通通管控,民间社会已荡然无存。而且,各类政治运动接连不断,至今,人们仍能听到被中国政府不断践踏的受害者发出的声音。

历史由参与者的个人经历和社会背景构成。宫廷和官方历史向来粉饰太平或用胜利者的姿态书写,而民间历史记录可以寻回人生的独特意义,以细微的情节见证历史的真伪。中国少有为受难者或失败者挺身而出的义士,更鲜见“蚍蜉撼树”般的母亲。书写民间历史不但能使被书写的个人活在历史记录中,而且对还原历史面目、建立公民社会都有切实的意义。

“从鲜红的血泊中拾取,从不死的灵魂里采来。”安息吧,贺婆婆。驱逐山寨大王,建立自由宪政中国,我们还有艰苦的路途需要跋涉。

2016年9月12日