我从2013年5月到2014年6月在网上连载了正在创作的长篇小説《转世》,16万字,约为全书三分之一。随后我停止了连载,已完成初稿的全书写作也中止。那时对推友的追问,我没有全部回答。最近观察郭文贵现象,我想可以稍作解释。

中断《转世》是我怀疑书的基础判断出现错误。我写政治幻想小说,总希望立足现实基础,从真实的逻辑走向幻想。因此当我怀疑原本立足的真实有问题时,尽管已完成书的大部分,也像一旦发现盖好的房子之下是流沙,就不能交给用户了。至少需要等等看。

我怀疑出错的,是习王的反腐打破了我原本认为的“权力机器化”。在我看,非机器化的权力是由领袖主导、按领袖意志运转;机器化的权力则没有真正意义的领袖。权力集团每个成员都是机器零件,按刚性结构配合与制约。最高权力不管由谁占据,同样不能违背机器规则,更不能破坏机器自身。

这是中共与毛时代的一个本质不同。毛可以扭转权力方向,改变权力规则,甚至可以将权力机器打碎重建。倍受文革之害的官僚集团,在毛后时代决心不允许文革再现,邓小平推动的“党的建设”和“党内民主”,目的也是防止再出现可以凌驾于党、伤害官僚集团的毛泽东。

薄熙来刚被免职时豪迈地宣称经历过文革的他不怕小人。对他而言,倒台也只有路线斗争才与其高贵相配。他肯定没想到最后被扔进贪污、谋杀、奸情乃至间谍搅在一起的粪坑。毫无高贵,只有卑污。机器化权力最不能容忍卡里斯玛——即以个人魅力和威望获得大众追随的领袖。

机器化官僚集团所喜欢的老大,是“闷声发大财”的江或“不折腾”的胡。重庆的卡里斯玛不铲除,终有一天会变成中国的卡里斯玛。如果靠折腾可以入常,将有层出不穷的小卡里斯玛纷纷效法,党将再无宁日,文革噩梦亦将重演。

本来我以为,对薄熙来的杀一儆百,会促使中共进一步机器化,从此更加一统、有序和稳定,即更彻底地机器化,要想打这种机器权力的统治,会难上加难。我写《转世》就是在这个判断的基础上,由此出发推演中国政治的未来展望和破局构思。

官僚集团的力量在什么地方?因为专制权力只有通过官僚体系才能贯彻,如果损害官僚集团的利益,官僚就会利用拖延、扭曲、不了了之等手段,在具体操作过程中把高层决策架空,使之无法推动落实,专制权力内部这种自下而上的抗拒,我称为“官僚集团的民主性”——是权力机器化的基础。

从古到今,官僚集团的民主性都广泛存在,它多靠默契,以潜规则发挥作用。官僚在具体事上有竞争,总体却是相互联合的共同体。他们精于谋划,利用现成的官僚体系共谋和庇护。专制权力要向下贯彻,便得顺应官僚集团的民主性,满足(或至少不触犯)官僚利益,才能使其成为工具而非阻碍。

即使以毛泽东的权威要整肃官僚集团时,竟难以在北京发出一篇文章。使他最终以发动文革的方式越过官僚集团,直接号召底层民众造反,自下而上摧垮官僚集团。然而专制统治无论如何也离不开官僚集团,官僚集团的民主性便会继续起作用,毛一死便立刻全面复辟。

饱受文革摧残的邓小平决心在党内建立对领袖的制约,借助的正是官僚集团的民主性——或称“党内民主”。他建立的架构抑制了高层权斗,权力交接也有了程序。领袖不再是凌驾官僚集团的独裁者。必须为力官僚集团争取利益才能坐稳位置。这种党内民主当然同人民民主无关。

把人民民主寄希望于中共党内民主的人,建言从党内派别制度化开始,使其成为多党制的起点。其实派别制度化在中共党内一度基本成型,但不是外界所分的“团派”和“太子派”,也不是“江派”和“胡派”,我将其称为“N派”和“N+1派”,更能体现其本质。

有人群就有分派。连毛也说“党内无派,千奇百怪”。但如何分派?以什么分派?怎么让派系竞争成为互补而非你死我活的恶斗?机器化的党要求分派不但不能破坏机器,反要能够稳定机器。邓解决了这个高难题目,但并非出自他的有意设计,而是他对权力传承的隔代指定。

以N代表接班代数的变化,邓小平同时指定了江泽民(N)和胡锦涛(N+1),一代两届十年,其后交给下一代。这种安排在两代接班人之间形成制约,江到时需要交权,落到胡的权力下,为自身安全就要避免你死我活的斗争。而胡须仰仗邓给的合法性才能保证按时轮到自己,一定把邓奉为圭臬而维护。

邓的权威保证了其隔代指定。即便邓死后江也不敢僭越,按时把权力交给胡,中共第一次实现权力平顺交接。也许邓考虑的只是一次交接平顺,但是他开的这个头却在中共政治生态中继续延伸——江交权给胡时仿效邓指定了胡之后的接班人习,隔代指定似乎成为模式。

中共的派别斗争过去总体现为路线斗争,导致党反复落入生死存亡,直到新独裁者出现。而凌驾于党的独裁者会给党带来破坏,同时仍不能避免下次传承时的震荡。隔代指定则是自然形成两个山头,无需竞争,只是等待幕起幕落你唱罢我登场,比政党轮替还稳定。

两个山头不会在同一时间势均力敌,反而有助于避免争斗。未接班者弱,一般不会主动挑战,只要保证不出事,自己就会到时接班。在位者强,但会避免过分压制弱方,因为强弱随接班而变化,弱方接班会变强,要避免那时遭报复,在自己强时就要有所收敛。

接班者也不会过于膨胀。除了前任仍有实力,还因为前任隔代指定的接班人属于前任一派,意味对方在自己届满交班后会再成强方。这使两派都能自我克制,也都得到保护,形成可以长期平衡的持续机制。

这种分派没有主义、路线的不同,没有执政理念的不同,甚至没有策略的不同,派别之间的共同性远远大于不同性,没有竞争也就不会有创新,不会有因派别不同而给社会提供的选择。这样的分派不会有变革,只有对变革的防范。

卡里斯玛尚存破局可能。也许是坏的,如希特勒的战争、毛的文革,也会有蒋经国的开放党禁,戈尔巴乔夫的政治转型。一旦权力争斗造成权力集团分裂,或者导致法西斯,也可能力寻求支持开放民主。然面机器化权力只能追随权力集团利益,政改与转型不再有任何可能。

社会不会不变,当权力内部不再变革,就免不了来自权力之外的突变。民变四起的局面目前正在形成,经济危机引发全局动荡某天会不期而至。那时因为现代社会之连锁紧密,在权力真空中滑向同归于尽的速度可能远超现在想象。未来中国可谓步步惊心。

以上是我让《转世》的政治幻想所立足的现实起点,然而习王上位后改变了机器化的进程,他们从开始就不打算受官僚集团主导,抓住反腐而占据政治正确,既获得民意支持,又使用露雳手段,让官僚集团陷入被动挨打。毛式卡里斯玛还魂,隔代指定摇摇欲坠。

按照权力机器化之说,只要靠官僚集团运转权力,就得顺应官僚集团的民主性,不能触犯其利益,否则官僚会让权力无法贯彻。然而最高专制者若是敢干放手使用暴力,制造恐怖氛围,官僚集团也会一時被慑服,不敢阻碍权力的贯彻。先例如朱元璋杀贪官,斯大林大清洗,毛搞文革……都能持续相当时间。

朱元璋、斯大林、毛泽东是习王无法比,但习王敢出手,且无官不贪的事实使他们在反腐之旗下无城不摧,怎公出手都有理。官僚集团的反击只能走一条路——你也一样污!或——你比我还污!郭文贵的作用在这里。

官僚集团是无数个人,反击不一定非得统一安排,而是以各自默契实现共谋。如同高明球队无需教练布置每一招,一个球员得到好球(或是场外扔进一个好球),其他球员便会立刻各居其位,配合进攻,跑位、传球、射门,相互心领神会,最终反败为胜。

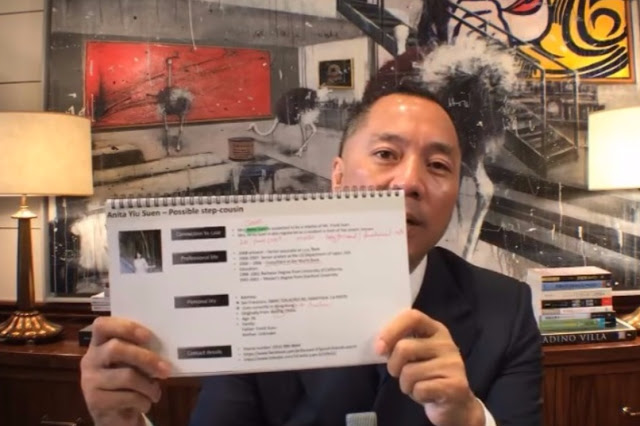

原以为官僚集团只能引颈待宰,原来是在等待时机。郭出现的时间点很容易产生联想。如果说其他场合习王可以不理程序,以不纳入程序的方式回避,五年一次的党大会则不行,那必须完成一系列程序,是官僚集团利用程序默契反攻的主要机会,有好球便有射门机会。郭也许正在扮演好球。

官僚集团的反击先对准王是一种分化,也是一种各个击破。王绝不只是充当打手的酷吏。他与习是联盟而非主仆,唇亡齿寒。如果官僚集团对习王的分化成功,他俩的结局不同只是末日先后而已。

有人把民主希望寄托于郭,不排除郭最终可能脱离“老领导们”自立山头。但郭所用的手段与共产党如出一辙。亚里士多德说“道德是一体的”,不道德的过程不可能得到道德的结果。郭作为众生相之一不是问題,问题在于中国民主化应从中得到的警示——暴政的对面不一定就是民主,更有可能是暴民。

【编者注】原文为长微博图片形式。