编者的话:

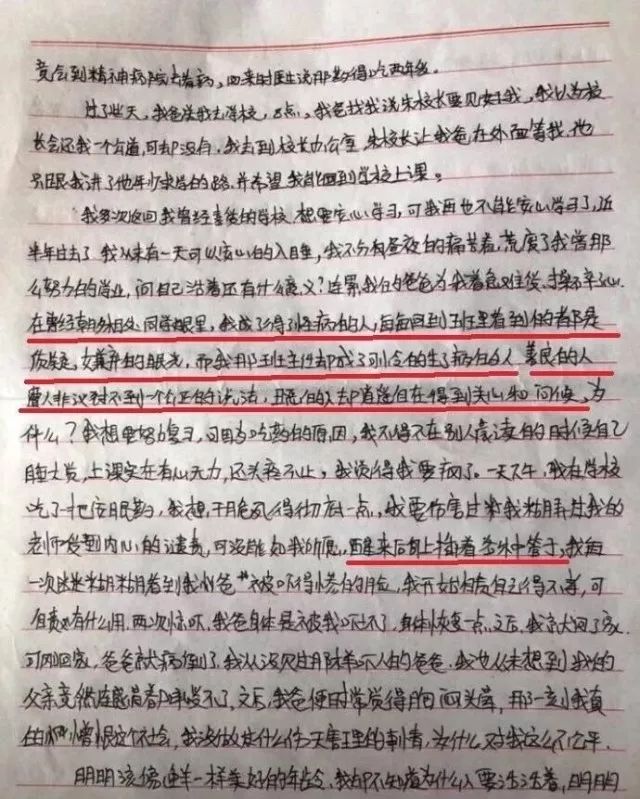

19岁女生李同学因为班主任老师性骚扰患上抑郁症,最后选择了跳楼轻生。在这个案件里,我们除了指责班主任和围观跳楼的看客,更应该回溯李同学为自救做了哪些努力。

更为悲剧的是,她的每一步都走对了,却没能换来本该被救赎的结局。她的死是从班主任到学校到公权力机关到看客的一次集体合谋。

吴珊

我没有想到李同学遭遇班主任性侵害这件事,居然是以这样的形式被传播开来。

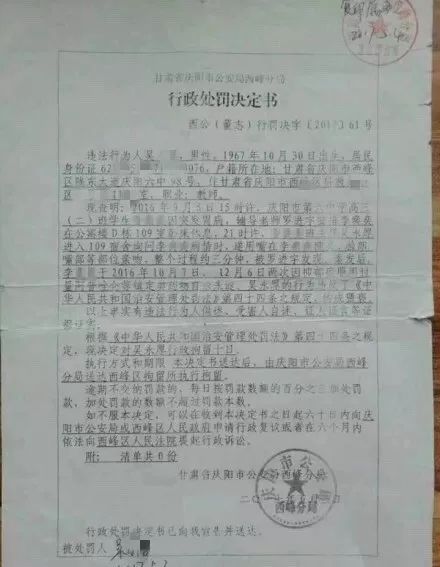

两年前,这位19岁的中学女生遭遇了男性班主任吴老师的猥亵。精神状态非常差、曾经两次自杀尝试服用药物自杀的她,在爸爸的陪同下到公安局报案。而当时这名老师仅被行政拘留十天。

这个处理结果出来之后的的同一个月里,李同学再一次尝试跳楼自杀。她和爸爸开始尝试向检察院申诉,希望这名猥亵学生的老师能够受到刑事处罚。

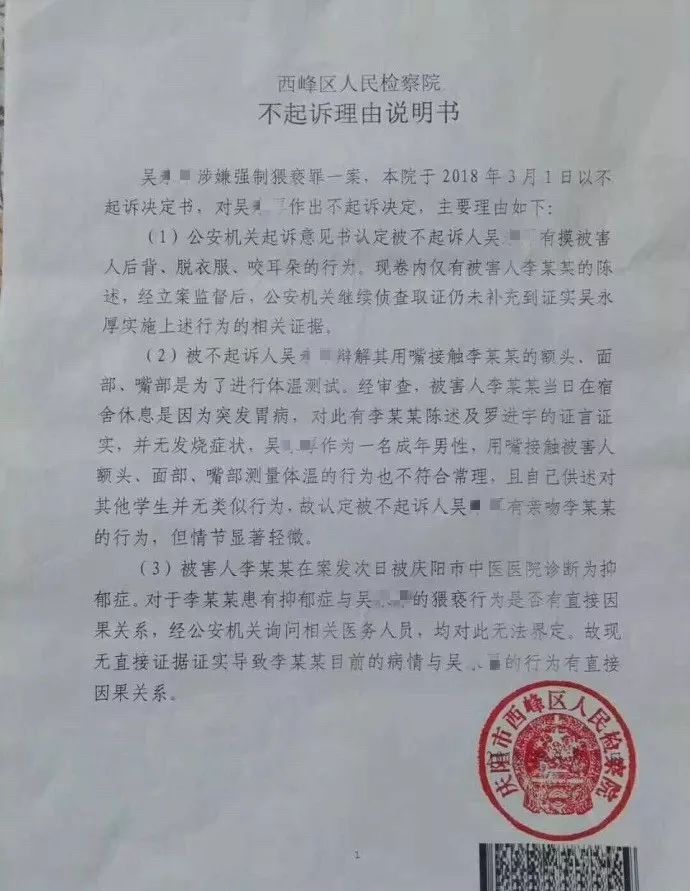

从刑事立案到检察院认为“情节显著轻微,决定不起诉”的这7个月里,我们不知道已经被取保候审的吴老师做了什么动作,也不知道传闻中校方提出35万元私了的操作是否真实,我们只知道,在这期间的今年年初,李同学第四次自杀,未遂。

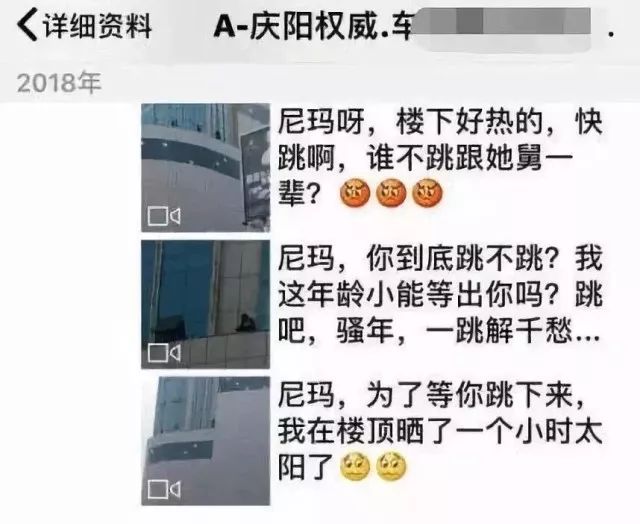

这些耸人听闻的情节在当时并没有引起舆论关注,直到李同学在看客们一片疯狂的“快跳啊”欢呼中纵身跳下高楼,结束了年轻的生命。

也许我们应该在谴责围观看客的冷漠和丑陋之外,思考一个问题:是否因为针对女性的性侵案件越来越多且严重,所以这种案件已经不能激起公众的愤怒,以致于这种案件只能因为更不堪的国民性的暴露,才能被传播、引起巨大的舆论关注?

我不喜欢讨论国民性、群体道德这种话题。因为它总与一种抽象的群体心理学、行为学的形式表现出来,很容易就掩盖了“世风日下”背后的结构性问题。人的行为和其所处的社会结构、和其社会关系紧密相关,谁也没有像活在真空玻璃罩里抽离具体社会情景做出ta的决定。

当我们在谴责围观群众道德沦丧时,一来我们并不知道这些人在围观时是否真的对李同学遭遇的性侵事件有所了解;二来,ta们也陷进了一种对秩序偏执地崇拜的叙事中去——你在公众场合选择结束生命,你在给社会添麻烦,你活该被围观人们指手划脚、嘘声唾骂。

这种叙事方式在最近几年尤其火热:为了逃票翻墙进入动物园被老虎咬死的游客、高速路上下车被撞死的女子……难以被理解的行为一律被大家看成一种对安稳秩序的扰乱。而跳楼自杀,则常常被主流话语叙述成“自己管理不了自己的生活,于是当众撒娇表演,给社会添麻烦”的行为。 大家在唾骂这种“给社会添麻烦”的行为时,也许在当场那个时刻能够得到一种自我安慰的快感:因为ta(自杀者)管理不了自己的生活,或者ta做错了什么事情,所以ta才会遭遇厄运。而我自己因为反对这样的行为、唾弃这种行为,而且我也许更有才智或者能力去处理侵害,所以不幸的事情绝对不会发生在我自己身上。 所以“寻衅滋事”这种刑事拘留并不会让这些疯狂的冷漠和消遣消失掉。当人们在日常公共事务中缺少参与的机会、无法消化对社会问题的不满时,他们只能用这种畸形的方式把戾气表达出来。“别做傻事,任何事总有正确的解决方法”成为了大家自救式的幻想。

那么,这位19岁的女同学,在遭遇了性侵害之后,在自杀之前,到底做错了什么?她还有更好的选择吗?

没有。

她每一步都做得很对。在事发后她主动告诉了自己的爸爸,并没有因为羞耻或者恐惧而把这份不平埋在心底——这是信任家长,积极沟通的表现。

遭遇了性侵,她心里非常难受,于是向学校的心理老师求助,主动寻找方法使自己好过——可是心理老师却简单粗暴地把性侵施害者吴老师叫到她面前,对她进行了二次伤害。

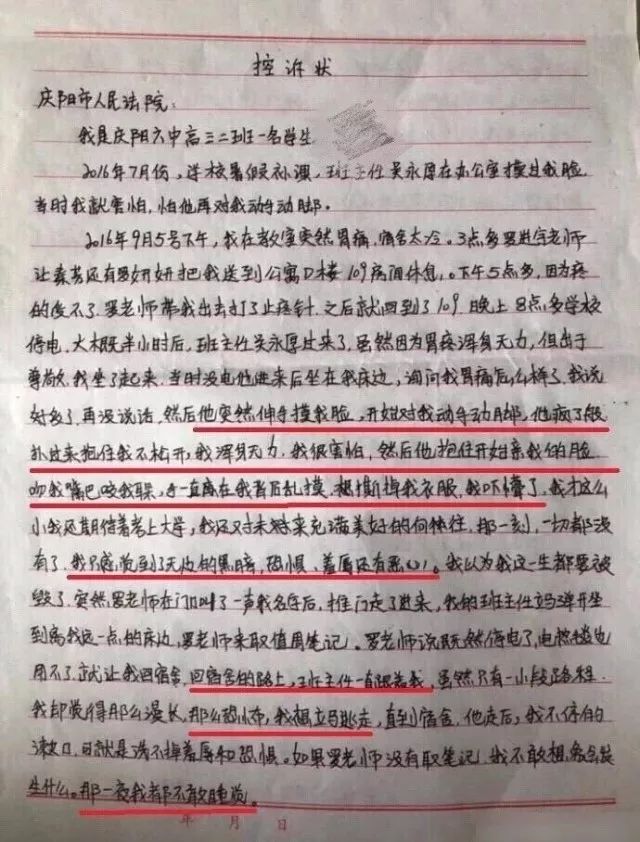

在爸爸的陪同下,她勇敢地走进了公安局,讲述了事件的经过,她勇敢地拿起笔,控制住了自己的痛苦,写下了控告信——可是最终这个猥亵她的男人,只是被行政拘留了十日。

知道自己精神健康出现问题,她积极配合治疗。她知道自己要吃药,吃了药会困乏,但还是不封闭自己,回到学校继续学习——可是校长并没有如她期待给她一个公道,只是像哄小孩一样表示希望她返校上课。

知道自己精神健康出现问题,她积极配合治疗。她知道自己要吃药,吃了药会困乏,但还是不封闭自己,回到学校继续学习——可是校长并没有如她期待给她一个公道,只是像哄小孩一样表示希望她返校上课。

因为病情和药物,她没法继续学习,可是她没有自暴自弃,还是在百货大厦找了导购的工作,努力把自己的日子过下去——然而,检察院并没有起诉这位吴老师,这也许成为了刺激李同学的一个重要因素吧。

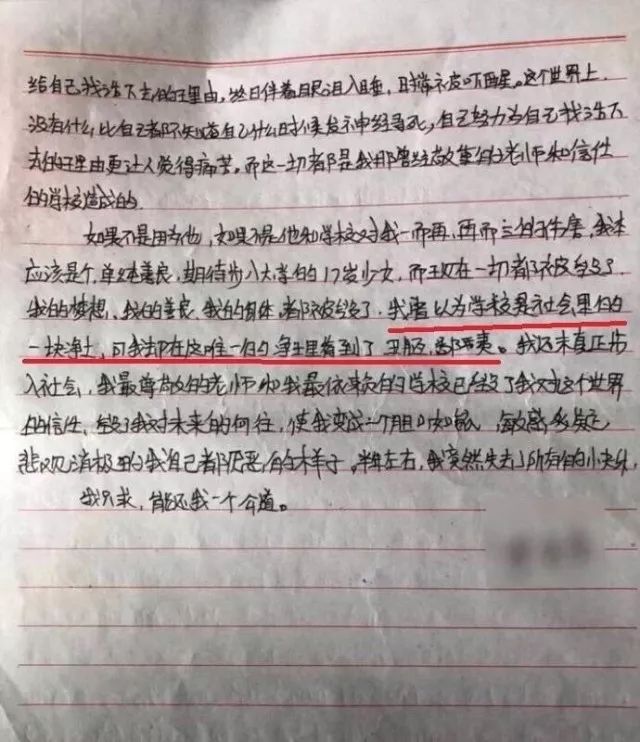

她努力地、积极地做对了那么多步骤,可是她却发现自己的生活并不能由自己掌握——积极报警,法律却没法惩罚性侵她的老师;积极求助,学校却没法还她一个公道;积极控诉,爸爸的身体却日渐不适;积极治疗,自己的病情无法通过药物马上恢复状态……

一切都不在她的掌握之中,整个社会合谋起来施加在她身上的压力和伤害一次又一次使她的命运失控。本来应该保护一个年轻女学生免受性别暴力伤害的校方和公检法部门,都一次一次地辜负了她。

种瓜得瓜,种豆得豆的朴素道理,被发现根本无法应验在自己身上。任何的努力都指向了不确定和失败。

而自杀,也许就是唯一她能确凿确定的、做了就必然导致死亡的结果。而这个结果,是她能自己决定的。

到底还需要多少鲜活生命的消失,才能撼动这个以剥削女性身体为乐的腐朽世界?又有多少次这样沉痛的教训,才能让人明白,个体在庞大的社会结构中遭遇不公的时候,她们的抗争有多么困难?

甚至,她们需要的也许不是围观群众的同情心,也不是什么公序良俗——她们需要的,也许只是李同学在控诉信中的最后一句诉求:我只求,能还我一个公道。

而这样的一个公道,绝非我们所处的这个无处发泄戾气,只能消遣苦难的世界可以给予的。公权力应该把重点放在防治性侵害的制度建设和执行上,惩罚施害者和不负责任的教育机构,而非只能跟着时事热点,忙着刑拘围观叫好的看客上。