【编者按】:王菁4月29日在端上发表了文章《从新西兰惨案到斯里兰卡爆炸,中国的仇穆情绪从何而来?》,从文化及历史角度厘清全球化情境中,中国的“伊斯兰恐惧症”与西方语境的“伊斯兰恐惧症”的异同。本文为后续的第二篇,尝试梳理中国反穆言论网络生态的复杂性及其流变。

“穆黑”的产生

大陆中文网络中“穆黑”(编注:中国大陆网络上攻击伊斯兰教和穆斯林的言论)一词的出现与网络社区和社交媒体的发展密不可分。

2011年1月26日,知乎正式建立,它类似于美国Quora的社会化问答网站。“穆黑”一词也正是自当年出现在了知乎的问答当中。当时,“穆黑”与“穆斯林”、“皇汉”(编注:中国大陆网络上大汉民族主义者的代称)、“少民”(编注:中国大陆网络上少数民族的代称)同时出现,而“穆黑”与“皇汉”在少数民族问题上,都倾向于认为穆斯林是当今文明的主要威胁之一。

同年7月,知乎实现了与新浪微博的绑定功能,其于iPhone的客户端也于9月正式推出,使得网络社区和社交媒体的联系变得更为紧密,而有关皇汉、穆黑的讨论也逐渐在中文世界扩散,不但出现在早于知乎的“天涯论坛”和“人人网”上,也更多出现在了当时方兴未艾的微博平台上。

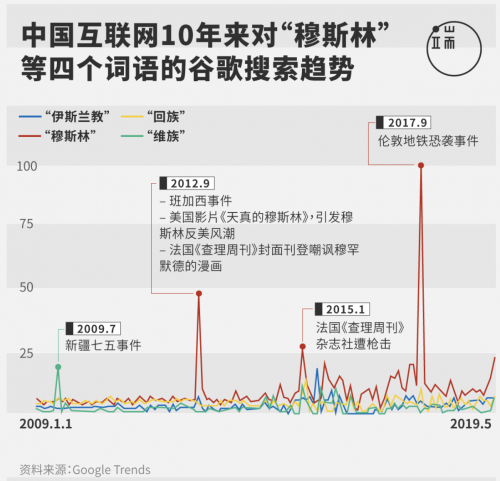

在接下来的将近十年间,中文网络社区和社交媒体中对伊斯兰教和穆斯林的关注不断增加。一方面,与伊斯兰教、穆斯林、回族和维族相关的搜索呈现断点式的增长趋势。在每次国内外出现大规模恐袭或独狼式暴力事件后,无论凶手为极端穆斯林还是白人极端主义分子,从百度搜索指数趋势和谷歌搜索趋势数据来看,有关“伊斯兰教”和“穆斯林”的搜索都会一下子大幅上升。但对“穆斯林”的关注度在中文世界总体呈显著上升趋势,而对“回族”、“维族”等信仰伊斯兰教的中国少数民族的网络关注也水涨船高。

中国互联网10年来对“穆斯林” 等四个词语的谷歌搜索趋势。(纵轴数字代表搜寻字词在特定区域和时间范围内的热门程度变化趋势,以图表中的最高点做为比较基准。100 分代表该字词的热门程度在该时间点达到最高峰)端传媒设计部

另一方面,“穆黑”相关的反穆情绪也在微博和其它网络社区里出现了各种沿袭、扩散和变体。比如,2013年,天涯论坛的国际观察出现了以“自以为是‘穆黑’的都来,咱们谈谈”的帖子,楼主自称“诗书礼乐春秋2012”,认为“大部分穆斯林民族都属于这个世界上的蛮族……谁招惹它们,它们就会攻击谁”。此处,相信细心的读者已经注意到了,当中的人称都是“它们”而非“他们”,足显楼主的鄙夷之情。

同期,人人、天涯、知乎等也出现了不少将穆斯林、回民等统称为“绿绿”的帖子,认为欧洲文明即将陷落,而中国欲成强国,必须一方面防止欧洲难民、恐袭等此类事件的发生,另一方面严防国内信仰伊斯兰教的回族、维族等少数民族,防止类似清末同治回乱等历史事件的重演。语气仍旧与知乎上所谓的皇汉一脉相承,不乏民族主义和大汉族中心的色彩,并且越来越受到西方极右话语中的伊斯兰恐惧症的影响。

2014年后,防止“清真泛化”、杜绝“阿拉伯化”很快成为了中国特色“穆黑”话语的重要组成部分。微博上以 @习五一 等为代表的用户发布的各种微博获得大量点评和转。包括清真食品规范条例、西北某大学存在已久的清真餐厅、上海街头某个兰州拉面馆、某地新建的带有阿拉伯建筑特色的清真寺等,都成为了网络舆论的靶子。

此外,2017年的微博上还出现了因各种“清真”问题而集体攻击商业公司的现象。7月,美团清真食品分箱遭到了微博上自称“穆黑”的卸载抵制。11月,华为正式发售Mate10 Pro,但因海报中针对中东和其它穆斯林地区的海外版具有提示礼拜和附近清真寺功能,被微博上@人畜无害小豌豆 迅速转发,并配有颇具讽刺意义的“很清真呐”的评价。随后的不少转发信息,都将该款手机称为“清真手机”,表示“恶心”、“抵制”、“绿化”。随着微博上诸如 @习五一 、 @科学家种太阳 等反穆意见领袖的加入,事件影响力迅速扩大,华为也很快撤下了相关海报。

从以上变化脉络中,我们可以看到,虽然中国大陆国内外恐袭事件对网络反穆情绪起到推波助澜的作用,但真正维持反穆言论不断演变扩散的,是更多因素的交叉影响:包括随着媒体全球化而扩散的仇穆言论、以大汉族主义为中心的民族主义,也包括社交媒体本身极易产生回音壁与极化效应的特性;而其中非常重要的一环,则是微博上反穆意见领袖的出现,以及他们与中国官方意识形态、民族政策和审查机制之间极其矛盾的关系。

反穆领袖黑化史

以微博上影响力颇广、但被几度禁言最终删号的 @习五一 为例。

习五一是该微博用户的本名,确有其人。在中国宗教学术网中,她的简历也算不凡:毕业于北京师范大学历史系,曾任北京市社会科学院历史所副所长,90年代初去日本访学交流,2002年调入中国社科院世界宗教研究所,并于2010年进入马克思主义研究所,担任“科学与无神论研究中心”主任。

2012年2月17日,习在新浪开辟了个人博客,并在2013年注册了同名微博账号。及至2018年,@习五一 已成为中国微博上被转发次数最多的几个反穆意见领袖之一,但2019年再度搜索她的微博账户时,页面已经被404(censored被审查的另类说法)。

在她的帐号活跃期间,网络上对这位她的评价也出现两极分化。海外华人中代表右翼保守主义的 Civil Rights 微信公众号在2017年 @习五一 被禁言之后(她曾因言论过激被几度禁言)发布力挺文章,称 @习五一 俨然是“中华文明的中流砥柱”,她“长期以来一直坚定地反对宗教极端主义,揭露了在华夏大地上非常多的极端宗教分子对华夏文明的令人瞠目结舌的和平演变行为。”

而中国大陆许多学者持相反立场,纷纷谴责 @习五一 在传播假消息,对“民族团结”造成极其恶劣的影响。比如身为汉族的暨南大学文学院教授姚新勇就撰文,称 @习五一 “集无知、自负、狭隘、偏执于一体。她每天与其同类的粉丝们千方百计、绞尽脑汁地搜寻所谓的‘清真泛化’(或反清真泛化)或穆斯林极端(或反穆斯林极端)的东西,然后公布于众,并肆无忌惮、无所顾忌地议论、漫骂。”

究竟是什么样的一个(前)科学与无神论研究中心主任,会变成中文网络世界中反穆言论的代表性人物?

要了解习五一的思想转变,更为详细的图谱是她的博客。她最初的博文内容基本都和宗教理论有关,包括达尔文主义、无神论主义和宗教定义等,但访问者寥寥无几,每一条阅读量都只在几十到一两百之间。2013年,她作为无神论研究中心主任,沿袭早先对宗教、社会主义、邪教现象的研究,开始撰写西藏达赖、“全能神教”、“东方闪电”等相关博文,间或批判大学生信教现象。她会关注基督教网络传播现象,也会转发中国民间打假斗士方舟子对美国无神论和中国宗教现状的比较。

在理论上,除了中国官方的马克思主义无神论,她开始更多受到西方当代新无神论运动的影响。如她曾翻译美国科学怀疑论学者保罗·科兹(Paul Kurtz)的作品《禁果——人文注意的道德规范》,推荐过“新无神论四骑士”之一理查德·道金斯(Richard Dawkins)的无神论作品《上帝的迷思》,还转载过所谓“德国首席无神论者” 迈克尔·施密特·所罗门(Michael Schmidt-Salomon)的作品。

有意思的是,无论是西方新无神论运动,还是对“邪教”、民族问题的批判,习五一在2012年的博客上关注的都是和基督教、佛教相关的各种争论,并没有出现与伊斯兰教或穆斯林相关的内容。

直到2013年5月,她的微博才出现第一篇和穆斯林相关的文章,转发的是《环球时报》对恐怖主义的谴责,该文将维族作为恐怖主义受害者来对待。同年8月,她还参观了新疆和田,并且转发了原统战部常务副部长、今全国政协民族宗教委主任朱维群就新疆问题的官方表态。自此以后,在新疆问题上,她开始跟随官方口径, 谴责“东突”组织,将其以邪教方式对待。

2014年7月22日,她的博客第一次出现了“伊斯兰恐怖主义势力”的标签,来源是她转发的《环球视野》上的《西摩·赫什:美国为何支持伊斯兰恐怖主义势力》。此后,新的标签诸如 “ISIS”、“伊斯兰激进主义”、“暴恐活动”、“伊斯兰极端主义”开始逐渐出现,中间或有穿插对基督教和其他宗教的批判,但也开始逐渐变少。

及至2015年,习五一在博客上对伊斯兰教和穆斯林社会的关注,才超过了她以往熟悉的“邪教”及反基督教领域,成为主要内容。随着法国查理周刊等事件的发生,欧洲伊斯兰化、西方衰落等话题,与瓦哈比教派、新疆、中国民族和边疆等相关文章,开始更加集中地出现在她的博客中。

但需要指出的是,2016年以前习五一博客上有关伊斯兰和穆斯林的文章并非原创,都是转发其他学者、公知或《环球时报》等官媒,没有博主个人的任何实地调查,或是基本系统性史料研究。直到2016年,才出现博主本人撰写的与伊斯兰相关的文章,且大多与其微博走红的反穆言论的内容直接相关,比如反对清真食品立法、校园清真食堂等,并且迅速吸引了一大批转发和点赞。

如果说博客的写作及系统成文的特性更有助于我们理解习五一的“黑化”过程,那么向微博的迁移无疑为简单化的反穆情绪提供了更便捷的平台。

网络、社交媒体中的话语极化

如果说习五一的博客相对客观地体现了一种颇具代表性的反穆立场养成记,那么注重点击量、有字数限制的微博则完全隐匿了以上剖析的变化过程,不但缺乏背景介绍,也缺乏视角的多样性,且无疑为简单化的反穆情绪提供了更便捷的平台。

譬如,从博客转发文章来源来看,习五一本人有很明显的价值观预设,既受到民族主义和绝对无神论的主导,也受到西方保守主义和全球穆斯林恐惧症的影响;相比于微博,博客上转发的文章字数不受限制,而且来源更为清晰,并非完全都是假消息、假新闻。比如,她在转发《欧洲伊斯兰化》和《新疆宗教战争的血腥历史》等仇穆文章的同时,也会转发一些回族学者和国内外伊斯兰研究学者的文章,包括世界宗教研究所教授金宜久、兰州大学教授丁士仁、日本研究穆斯林的知名学者村田幸子、中东问题专家马晓霖等,起到平衡作用。

但遗憾的是,这些相对客观中立的文章在2016年以后的博文中变得稀少,微博上的热点反过来促使博客上的内容发生改变,二者的内容和视角逐渐单一、趋同,保守主义、绝对无神论及民族主义色彩浓重的转发文章越来越多。

由于微博本身的基础架构和对于传播度的追求,其影响力远远超过传统的博客和网上论坛。在习五一的例子中,她的博客自2012年以来,绝大多数从几百字到几千字不等的伊斯兰、穆斯林相关文章,阅读量都只有一两百左右,极少有别人的评论或转载。2016年之后,由于微博粉丝的带动作用,她的博客阅读量开始增长,比如一篇敦促维吾尔族精英牢记“国家和民族赋予他们的使命”的转发文章,就得到了1425次阅读量。但哪怕如此,博客上的阅读量也远远无法和微博点赞及转发量媲美。

同时,微博的快速点赞、留言和转发功能也使得她的评论区迅速变得两极化:要么是站在她一边彻底反穆的穆黑,要么是谴责她为“不可理喻”的人——这也与“Civil Rights”公众号和姚新勇等学者之间的的意见鸿沟一样,极少能找到中间地带。可见,不同媒体结构会造成不同程度的回音壁和两极化效应,反穆言论的实质性内容和视角也会随着媒介方式产生变化,很可能从“多样”变得“趋同”和“单一”。

在后微博时代,以微信为主导的社交媒体虽然失去了微博时代的社会影响力,但其以朋友圈、公众号为基础的结构却也进一步促成了较小规模的同温层效应,不同圈层之间的交流更加困难,而反穆仇穆回音壁有可能会进一步加强。

民族政策、选择性审查

虽然习五一是从体制内培养出来的,其基本意识形态、文笔和政策取向都是相当亲官方的,但吊诡的是,反穆情绪的进一步扩散最终让她成为了官方民族政策和审查机制的双重牺牲品。

网络上的反穆言论深受本土恐袭事件和民族政策的影响。90年代,由于信息技术还没有全民普及,新疆地区发生的抗议和动乱也并未得到2000年后的网络舆论关注。2009年乌鲁木齐事件之后,网络上关于“切糕”的段子和对“新疆人”民族性的各种评论持续发酵,2014年的昆明火车站事件更是引发了新一轮对恐怖袭击的担忧和害怕。与此同时,网上对政府所持“两少一宽”政策的批判开始增多,认为少数民族获得的优惠政策并没能有效改善民族关系,反而使得汉族获得了相对不公正的待遇,而且进一步纵容恐怖主义在本土蔓延。

但是,诞生于80年代中期的“两少一宽”,本质上并非优惠政策,而是民族政策在非常时期中的维稳手段之一。1983年,政府在全国范围内实行了极为严厉的“严打”政策,少数民族杂居的边疆地区因文化习俗上的差异,产生了许多矫枉过正的效果,影响边疆稳定,不利于“民族统一战线”的稳固,也给次年《民族区域自制法》的通过起到负面作用。1984年,时任中共中央总书记的胡耀邦签署的第5号和第6号红头文件,其中规定“对少数民族的犯罪分子要坚持‘少捕少杀’,在处理上要尽量从宽”,这也成为了“两少一宽”政策的来源。

从制定背景和后来的执行状况来看,该政策极度依赖不同地方官员的态度和执法者的阐释,从未形成一套统一的法律法规;而且,政府在90年代和2000年代初,不但没有放松政策,而是实行了一系列政策紧缩,加强了对非法宗教严打的活动。

这种民族政策内在的自相矛盾和高度模糊性,为社交媒体时代对类似政策的批评提供了肥沃的土壤,也在学者、智库和官员间引发了有关民族政策的各种争论。北京大学社会学教授马戎就在2004年提出少数族群问题“去政治化”的倡议,认为现有政策不利于促进民族融合,最终达到类似于美国的“大熔炉”状态。当然,马戎并未建议立刻取消现有民族自治制度,而是在承认现存政治身份的前提下,通过长期政策调整和族群间沟通实现最后目标。但2009年乌鲁木齐事件之后,时任中央统战部常务副部长的朱维群就发文表示支持取消身份证上的民族识别。2011年,清华大学的胡鞍钢和中央政法委的胡联合甚至倡议,政府应该完全放弃民族自治制度,敦促全体中国公民为国家安全服务。这种态度也是2013年以来,习五一和其他不少反穆意见领袖在网络上支持的立场。(注3)

然而,这种激进的民族政策建议本身到目前为止还未被政府采取。近些年来,我们看到更多的则是表面上强化“民族团结”、“统一战线”等政治正确话语,实则日益收紧现有民族政策,在维稳上投入大量资源。这包括强调少数民族地区爱国主义教育和“爱国爱教”,推行第一部《中华人民共和国反恐怖主义法》、加强各地反恐措施等方式,甚至在新疆出现了“再教育营”等现象。

当网络反穆言论的激进程度超过了现行政策话语时,虽然一方面会引起大陆不少网民的共鸣,调动民间的民族主义和爱国主义,但另一方面也就留存了在更大规模上批评现任政府的可能性。因此一旦其影响力在短时间内大量扩散,选择性审查机制也会毫不留情地对像习五一这样的“赵家自己人”(编注:大陆网络用语,暗讽中共权贵)下手。

“2019年3月20日下午,我的微博账号第五次被外星人劫持。”她在博客中写道。此时与新西兰基督城惨案发生相隔五天,而这里的“外星人”则是官方审查机制的一种别称。正如她所说,这种“劫持”事件并非第一次发生。习五一的博客由于浏览量不高,一直都相安无事,而微博账号自2012年以来则被多次屏蔽。

从选择性审查的角度而言,Gary King 和 Jennifer Pan 的团队通过对微博的大数据研究发现,批评高层领导人、公共危机事件、聚众集会号召等信息最容易受到审查,因为它们某种程度上最可能在短时间内被大量转发,造成对本地或中央政权的质疑。(注1)

某种程度上这也意味着,中国网络空间作为公共领域中越来越重要的构成部分,其潜在影响力受到了很大的制约。

但是,这种制约因素是多维的。比如,政府并非唯一塑造公共领域的机构,新浪、腾讯等新媒体公司会内部进行自我审查,事先过滤很多可能踩到政治红线的内容。(注2) 这样一来,选择性审查制度不但封锁了许多能够推动民主进程的议题,也遏制了如反穆言论在一定范围内的进一步扩散。

需要指出的是,在笔者在中国西北的田野调查过程中,也多次感受到普通穆斯林、宗教人士和知识分子对大陆网络管控有着非常矛盾的态度。

一方面,他们希望通过网络获得更多的话语权,传播伊斯兰中正、现代、与各种宗教文化兼容幷蓄的一面。另一方面,他们也担心,在没有找到更好的替代性民族政策情况下,多元文化教育并未到位,以汉族为主的中国主流社会对伊斯兰教和穆斯林社会依然有许多刻板认识,若没有官方审查机制对大范围反穆言论的选择性屏蔽,原本政治正确的“民族团结”、“统一战线”话语就会彻底失效,而大汉族主义和极端保守主义则会从网络空间扩散到公民社会和日常生活。

本文中,中国反穆言论网络生态的复杂性还远远未能道尽,需更多实证研究从不同角度来梳理这个现象背后各种交错庞杂的机制和意识形态的流变。但我们可以清楚看到,中国网络生态上的反穆仇穆言论与当代信息技术的本身特性息息相关,深受以伊斯兰恐惧症为特征之一的全球右翼思潮崛起影响,并在中国当前选择性审查机制中,成为官方意识形态和民族政策自相矛盾下的怪胎之一。

(王菁,纽约大学上海分校Global Society Perspective Fellow,美国得克萨斯州莱斯大学人类学博士,关注全球化中的中国社会和穆斯林等问题)

勘误:本文发出之后,网友 @曹磊 和 @王飞 及时指出了其中一个事实错误——习五一的微博账号目前已经再度恢复。然而,作者也在这个纠错过程中注意到,海外用户只能通过翻墙软件,才能看到习五一的微博页面。相比之下,其他经常发布反穆信息的用户诸如@科学家种太阳和@大战僵尸小豌豆的页面都没有受到审查。

参考文献:

[1] King, Gary, Jennifer Pan, and Margaret E. Roberts. “How censorship in China allows government criticism but silences collective expression.” American Political Science Review 107, no. 2 (2013): 326-343.