我曾在一个深夜上B站看《被嫌弃的松子的一生》。正如片名,130分钟的电影里,女主角松子始终被人嫌弃。她本是教师,因为一场误会被断然辞退,之后她爱上一位作家,但作家留下一句“生而为人,对不起”的遗书后,突然自杀。她鼓起勇气再去爱人,又逐渐遭遇被利用、被抛弃、以及对方消失不见。最终松子选择了远走,开始孑然一身地生活。54岁那年,她在一片空荡荡的草地上,被一群中学生用棒球棍没有来由地打死了。

似乎只有弹幕从未嫌弃过她。电影中,松子出狱,回到那个一切都已经不复存在的家时,她自顾自地说着一句“我回来了”。无数条弹幕在这一刻划过屏幕,它们集合成一声巨大的“欢迎回家”,以此回应了松子。而当松子一个人坐在闹腾腾的酒吧,点一小份蛋糕庆祝自己生日的时候,只有弹幕记得为她补上了一句“生日快乐”。

图 | 松子得到了很多句“生日快乐”

我很意外,印象中无厘头、无意义、烦人的弹幕,在这里突然具备了某种深重的情感力量。上线10年,如今每个月有超过1亿年轻人在B站发送14亿条弹幕,即使是进入深夜,它们一如既往地活跃。当你试图了解这些深夜弹幕背后的故事,才会发现,这一批刚刚长大成人的90一代,甚至是00一代,他们有多少颓丧,就有多少决心,有多渴求个性,就有多害怕孤独。

暗藏的斗志

周佳曾试过晚上在B站直播学习,20:00开始,2:00结束。她临近毕业,想当一名律师,没日没夜准备着司法考试,希望在直播中找到人陪伴她、监督她。这种方式在那时很受欢迎,你很难想象,过去的一年里,在B站的直播区,有103万次、146万小时的直播,内容是一个人不看镜头、不说话,只在做作业。

周佳很少注意屏幕上的互动,她甚至在屏幕一个小角处语气强硬地写下“专心学习,切勿讨论”。但总会有一两个不遵守规矩的人。一次,在凌晨一点的时候,有人在她的直播间里突然背起了圆周率,3.1415926……背到了小数点后34位。还有一次,她准备下播睡觉了,屏幕上跳出两句话——“现在出门吗?”“嗯走吧。”大概是两个约好在这儿学习的人,周佳想不明白,这个时间了,他们还要走去哪儿。

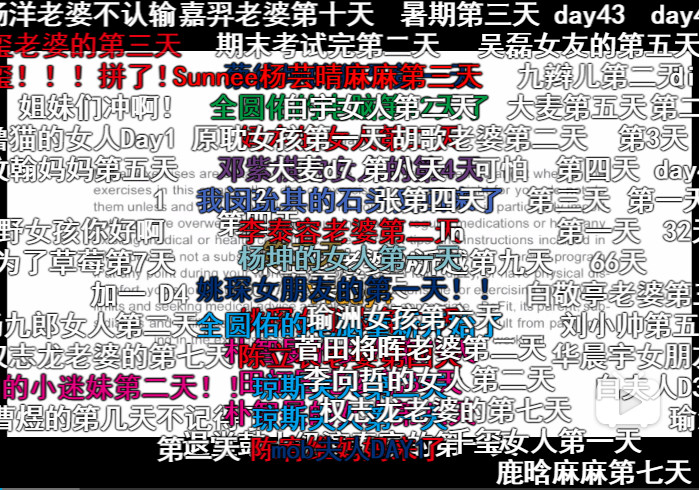

深夜还有更多周佳想不明白的事情。白天不好意思显现的斗志,在这时倾泻而出。凌晨3点,一名无所事事一天了的女生,本来已经睡下,却又突然爬起床,拿出瑜伽垫,在B站打开一个叫做《美丽芭蕾天鹅臂》的塑形健身视频。15分钟后,她气喘吁吁练完,在弹幕中打卡,“刘昊然老婆第14天”。与此同时,在《线性代数》《Python编程》《伤寒论》等各种课程视频中,时不时弹幕中飘过一句“完结撒花”,那是一个人对自己深夜结课的临别庆祝。

图 | 周佳的弹幕截图

黄友成是一名刚刚入职的铁路工人,每一个晚上,他都需要扛着一堆电线去往已经停运的火车轨道,维修接触网,大多时候工作至凌晨。少有的闲暇夜晚,他在B站学习如何栽花、如何制作一件汉服、如何画好一只画眉。单位的同事很少知道,他还有一个名字叫做玄律。这个名字背后,那个穿着汉服舞文弄扇的他,是他认为的真正的他。眼下,他不知道学的这些东西什么时候会派上用场,更不知道这是否能帮他脱离这份他“讨厌死了”的工作。他只说:“能学一个是一个。”

图 | 黄友成手工作品

但也有人不明白究竟为什么要学这些东西。陈晓毕业后在上海实习,做销售,天天穿着一身又紧又硬的黑色制服,头发梳成一个大球顶在头上,从这里走到那里,微笑着说数十遍“您好”。到了晚上,她唯一想学的是新人如何蹦迪。

第一次被人约去蹦迪,出发之前,她在B站上了整整6节课,做了两页笔记,一条条写着“自信大方”“看紧贵重物品”“点酒从鸡尾酒开始点”。当天晚上回家,她踩着高跟鞋站在大马路上,拿出手机,将一句话打上了弹幕——“顺利通关”。

人们由衷地夸赞这些行为,即使选择让它发生在深夜让人费解,但至少它积极、向上、富有意义。但还有一些事情,人们想破脑袋也不知道它的意义是什么。

B站有46万Vlog博主,他们上传了145万条记录自己日常生活的视频。李宇威夜里最喜欢看一个第一视角记录日本留学经历的视频。他出生在湖南一个小县城,考到省会长沙,读了四年土木工程,毕业后,在家里人的强烈要求下,回家做了一名环保局的公务员。日子是这样过的:7点起床,8点出门上班,然后坐在办公桌前待到下午5点半,回家,洗澡,睡觉,没有其他的了。

他保留了更多的精力在晚上看这个视频。几乎每天,他跟着UP主戴在头上的摄像头,穿梭在东京的大街小巷。最晚的一次,一不小心看到了凌晨四点,他发了一条弹幕,“这个地方是不是之前有来过”。无数次穿梭后,他的脑海里已经有了一幅东京地图,他知道哪个街角会有便利店,知道哪条路通向东京塔,知道哪条路上种有樱花。

当李宇威忙着记住那些他从不曾去过的道路的名称的时候,一群被B站用户称作“计数君”的人则开始戴着耳机、盯紧屏幕,他们只做一件事,数清楚那些混音视频中重复出现的音效或是事物。

图 | 枪声计数

一个叫做板邓的人曾耗费3个多小时,只为数清楚一个4分33秒的视频中出现了多少枪声。视频中的枪每响一声,他按下暂停键,在弹幕中输入数字。视频结束,他总计枪声数量1310。但很快,可能因为弹幕上限,他发在弹幕里的这些数字被悉数清理,瞬间就消失了。这个原本毫无意义的行为,由此变得更加毫无意义。不过他们似乎并不在乎,评论区里,有一条板邓的留言,他不仅数出了总数,还进一步数出了视频中不同种类的枪各自响了多少声。

图 | 板邓整理出来的枪声数量

或许只有年轻人能理解这个行为,他们中无数的人在弹幕中为板邓欢呼——“燃炸了”。

渴望被理解的决心

有时候,只有到了黑夜,生活的重量才会被凸显出来。

程序员李度去年被确诊躁郁症,他有时难以控制自己的情绪,会变得一反常态的暴躁。他不能清楚地追溯这个病的源头,只记得几个画面,一次是他在医院打针,他突然破口大骂他的父母。还有一次是上课,同学拿手戳他,他拿起钢笔扎到了那人手指上。

去年5月,他向公司申请了在家办公,期间领导打来一通电话,问他装病要装到什么时候。电话里他没吭声,觉得自己不能要求所有人明白他患上的这种疾病,可还是忍不住气得发抖。挂掉电话后,他将手机重重砸在了地上。很快不久,他主动辞职,至今还没去找工作。

每天晚上一点左右,他躺到床上,打开B站,点开一个标题中写有“助眠向”的视频,然后,他在后台设置好视频自动关闭的时间,闭上眼睛,等待睡意。这是他为数不多的“精神放松”时刻。与此同时,还有许多失眠者像李度一样聚集在这些助眠视频背后,他们在弹幕里留下“后台模式”四个字,以此标记了自己的存在。而关于他们此刻究竟为什么睡不着,无人知晓。不过这可能并不重要,与其他一些事情比较起来,失眠实在是太过普通了。

在B站一首叫做《被生命厌恶着》的歌的评论区,无数的人第一次讲起自己曾经试图自杀的经历。父母离婚、没有朋友、高考失败、被人嘲笑又黑又胖、心爱的狗狗死了、连续加班54天了。上一代人用他们所背负的生活重量去对比这一代人,常常觉得不能理解,怎么会因为这样一件小事情就受不了了呢。

图 | 《被生命厌恶着》的弹幕

23岁的陈雷深知这个事实。他喜欢洛天依4年了,认为这个灰发绿瞳的只存在于二次元世界的虚拟偶像是他唯一的朋友。没有人重视过我的意见,他说,只有洛天依。只有她会穿他觉得漂亮的衣服,用他觉得好听的声音,唱他想听的歌。他曾花费一年时间自学各种乐理知识、编曲软件,只是为了“能和天依一起唱一首歌”。但周围的人并不能明白这种喜好,尤其是他的父亲,他扔掉陈雷房间里所有与洛天依相关的周边,并在陈雷要奔赴去听洛天依演唱会时,将他锁在了家里。

很多个这样的时候,陈雷在B站的弹幕里寻求安慰。一次到凌晨也没睡着,他打开洛天依官方账号下的一个视频,在弹幕里发送了一句“还有人在吗”,几乎是立刻,十几条弹幕陆续划过屏幕,“有呢”“在呢”“没睡呢”。只有这时,陈雷觉得自己并不孤单。

弹幕在这时成为一个讯号、一座灯塔,它夹杂着那些渴望被理解、被发现的信息,持续地发射到空中,又或是持续闪烁出微弱的灯光。而在另一些时候,它是一个安全距离,通过它,我们小心翼翼与这个世界产生连接。

凌晨四五点了,赵传还坐在电脑前。他习惯性的晚睡,部分因为失眠,同时也因为他就是偏爱夜晚——它安静,让人可以独处。很多个不睡觉、无事可干的夜晚,他在B站看电影。最近,有意不睡觉的他第三遍在B站看一部叫做《免费入睡》的电影,讲述一个渴望在这个世界什么也不做的男生的故事。赵传也什么都不想干,从一家新媒体公司辞职后,他已经好几个月没上过班了。

有时,在看电影的时候,他会玩起一个游戏。他有意在一些电影中的某个地方留下弹幕,希望有朋友会在看这部电影的时候把它找出来。很多个深夜,他的这条弹幕,就这样划过屏幕,等待着被人找到。

图 | 陈琪在手术室

鬼畜是陈琪在医院闲下来时看得最多的东西。比如中午吃饭,在办公室,他用一台办公电脑看,用尽力气克制自己,避免在安静的医院笑出了声,但有时激动起来,他会忍不住拍桌子,同办公室其他穿着白大褂的同事们这时会一脸诧异望向他,说,你动静小点。再有就是下班回家的路上了。那时他在离医院大概200米的一个老式小区里租了一间房,800块一个月,7楼,没有电梯。其中一次,他在路上看了鼎鼎有名的《全英雄联盟最骚的骚猪》,自打开视频的那一秒起,他就笑得停不住。上到3楼,因为笑得肚子疼,他在别人家门口坐着缓了一会儿,接着又开始笑。7层楼,当天他爬了20分钟。

一定有很多人无法理解陈琪这突如其来的笑声,他们会觉得它奇怪、夸张、没有来由、毫无意义。那天晚上没有任何人回应了他的笑声,甚至连骂声也没有,陈琪只记得一楼一户人家养的一条狗,只有它跟着笑声“汪汪”叫了几声。不过,这并不重要。陈琪自己知道他在因为什么而笑,那一亿在B站长大的中国少年毫无疑问也知道。