摘要:遗物是一个人留在尘世上的活过的凭证,本文记录了五位在疫情期间去世的人和他们的遗物,以此纪念所有在疫情中逝去的人。

文丨蔡家欣

编辑丨陶若谷

庚子年大年初二,一个女儿失去了父亲。

父亲被装进白色裹尸袋,抬上车,送去武汉一家殡仪馆。车离去,女儿无法跟着,让她最痛心的是——葬礼肯定不符合父亲的要求。在女儿的回忆中,父亲出门前要梳妆打扮,吹头发花上一刻钟,再加上思考衣裤鞋子的搭配,比女儿花的时间都长。父亲生前追求体面,几十件没来得及穿的衣服,还挂在衣柜里。

突如其来的疫情里,逝者是“走在”前面的人,肉体承载病痛之后,留下需要长时间平复精神痛苦的亲人。为斩断病毒传播通道,原本应有的临终陪伴和离世悼念,都因隔离变得仓促而草率。

“遗体要隔离,我不能守着,回到家,和母亲也要分开隔离。”女儿说,爱体面的父亲留下的衣服,让她有了父亲活过的真实感,但病毒隔离了一切。最后,那些衣服也被处理了。

很多家属甚至没机会瞄上一眼逝者的遗物:

“东西都没消毒,不敢打开”

“我们都被隔离在酒店,还没回家看过”

“我想象过母亲死亡,但没想过,不能陪在她身边”

……

与亲人的正式告别,他们不再奢求。

如果说遗物是一个人留在尘世上的凭证,不是因为这凭证本身有多么特别,而是和它有关的记忆已不易寻觅。

以下是本文记录的五名逝者和他们的遗物:

不具名者 / 78岁 / 逝于2020年2月9日

「A4纸大小的手抄五线谱,对折放在包里」

王全章 / 68岁 / 逝于2020年1月7日

「兄妹五人的黑白照片」

沈祥玲 / 74岁 / 逝于2020年2月21日

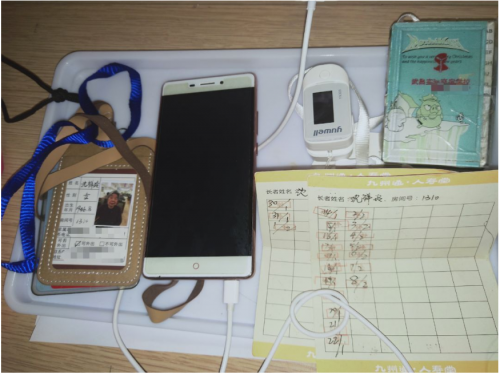

「养老院活动卡、智能手机」

邱钧 / 72岁 / 逝于2020年2月6日

「参加健美比赛的门票、奖杯」

老黄(化名)/ 62岁 / 逝于2020年1月25日

「艾草、漂亮衣服、腊肉」

1. 不具名者 ,78岁,一沓手抄五线谱

讲述者:蔡傲竹,支援金银潭医院一线的护士,在确诊患者隔离病房陪伴老人的最后时光

那个老人78岁,正常体型,有1米65左右,也没见戴眼镜。他不能下床走动,大部分时间就躺在床上,要么就跟病友聊聊天,要么就玩手机。

好几次都看见他玩手机,应该是看微信、看新闻。有时想下床活动,但身体受不了,会喘气,所以只能在床边坐一坐。

他病情比较重。如果是普通病人,一般都不用仪器。我第一次见他,他就已经用上高流量的吸氧机。

床头柜上面放了笔和纸。他经常自己取下来氧气管,我让他带上,但他听力不好,我就会写在纸上,让他把氧气管子戴好,不要脱下来了。

跟他讲这些,他都会配合。每次给他帮什么忙,他都很客气,不停讲“谢谢、辛苦了”之类的话。一接触就感觉是读过书、比较有涵养的人。

我们最后的交集是在2月8号,他走的前一天。

家属给他送纸巾过来,只能放楼下,留个纸条,由保安提到病房门口,我再去拿。把东西给他的时候,他就躺在床头,没有玩手机。他让我把床尾的一包衣服也放到柜子里,我看了一下,都是洗干净的秋衣秋裤。他跟我说,以后要穿,还不停地说,“谢谢,辛苦了”。

第二天我上夜班,下午突然被叫进ICU帮忙(抢救)。他已经昏迷了。医生和他家属交流过,也谈过话了,告了病危。家属不愿让他过多受折磨,大概救了半个小时,他就走了。

抢救的时候,我心情很沉重,脑袋里面空白,就觉得很无助,很遗憾。期盼他好起来,春节大家都是想团圆在一起。

他离开的时候是下午6点多钟。平时5点半,我们就会给病人发饭,后来我为他清理遗物,看到他的晚餐还摆在桌头柜那边,没打开过。

像这种传染病,人走了以后,基本上能不带出去(医院)的东西都不会带出去。他家属说除了他的包,其他东西都不要,所以他的衣服、日用品都丢掉了。

他的包是个正方形的黑色帆布包,很多老人家平时就斜挎在身上。需要填表,我就在包里找他身份证。一打开,里面有很厚的一沓东西,是用黑色的笔手抄的五线谱,上面还有歌词。

那沓纸有30来张,纸张都有点泛黄了。A4纸大小,比他的包还大,他就把纸给对折,再装进包里。

我当时很难过,曾是那么热爱生活的人。一般人来住院,不会带这些东西。他带了,应该很热爱这个东西,而且也觉得自己会活下来。

接连那几天,都有病人走掉。抢救的时候,病人床头的电话响了,应该是家属打过来的,但没人接。病人走了,家属不能见最后一面,也不能好好告别,送最后一程。这是最心痛的事。

殡仪馆拖走那个老人遗体的时候,我下楼,看到有家属在哭。我问,谁谁谁的家属在吗?他儿子就过来了,我递过去包,他跟我鞠了躬说,“谢谢医生”。

和他一样,家属也很有礼貌。

收拾老人遗物时,护士蔡傲竹在老人的包里看到一沓手抄五线谱。由于确诊患者所在的隔离病房不能拍照,没有留下照片。图为情境再创作,不代表实景实物。手绘 / 顾振翮

2. 王全章,68岁,“除了照片,真的没有想起来什么”

讲述者:王望珍,60岁,物业人员,王全章的妹妹

1月7号,二哥在金银潭医院走了。我已经没有感觉,只是知道二哥死了。

那时我也染上病(新型冠状病毒肺炎),在医院隔离,病房里灯光很差,窗户也不让打开,黑漆漆的。连续打了4天抗生素,我又吐又拉,也睡不了觉,一点力气都没有,感觉自己也要死了。

他女儿打电话来哭:“姑姑,我同意(二哥尸体)解剖,我签字。”我整个人都是糊涂的。后来才听说,二哥走后,医院让我侄女签遗体解剖同意书,她起初没答应。但我儿子哭着跟她说,姐,我妈也得这个病,还躺在医院不吃不喝,签了(能做研究),没准还能救我妈。她最后签了,但医院只找到那份签“不同意”的,没有找到签“同意”的,就没做。

(注:据南方周末报道,王全章是这场疫情中第一个死去的患者,比官方通报的首位死者离世时间还早2天。他死亡当日,五位专家针对他死因的讨论出现分歧。由于缺少最重要的病原学支持,专家并未就他是否死于病毒性肺炎达成一致,这或是其未成为官方通报第一例死亡患者的原因。医院曾与其女儿沟通能否进行遗体解剖,最终未成。)

二哥发病那会儿是去年12月20号,整个武汉都不知道这个病。我们全家也不知道隔离,和他接触的人里,二哥的女儿、女婿、还有我都被感染了。

他有点感冒,一直打嗝停不下来,在家躺了3天。后来要去一家肿瘤医院给妻子拿药,他顺便就找我嫂子的主治医生看,想着这样能省一点挂号费。

每次和他打电话,都感觉他说话越来越喘,我很着急,就从武昌到汉口去找他。主治医生先是把脉,说心脏不好,要住院。住院后,医生又说他感冒,有肺气肿,用的都是去火化痰的中药。我又问体温和血糖情况,结果都没有测过,说人太多测不过来。

二哥就坐在床上,抓着自己的头,说不知道为什么要上这里来看病。我知道,他就想节约钱,担心自己生病花钱,没钱给我嫂子治病。2018年,他妻子查出来癌症晚期,医生说准备30万,能至少活3年。本来二哥想换房子,就把房子卖掉变现了,平时能省就省。这也是为什么他这个病最初给耽误了。

(12月)31号转到协和医院,一路上女儿女婿搀着,他走路摇摇晃晃的,脚就像在地上拖着一样。挂了内科,好不容易把他拖到2楼,一到病房门口,还没坐下,医生就说情况太严重,要去急诊。急诊的医生立马给他上呼吸机,直接下病危通知书,让我们要有心理准备。

上了氧气,我问他感觉怎么样?他说,好像从地狱到天堂了。

但那时候协和的医生也很迷茫,不知道二哥到底得了什么病。拍完CT,跟一周前做对比,肺全白了。医生怀疑是艾滋,私底下问我,他是不是生活不检点?我当时都懵了,后来做很多检查,结果都是阴性。

我蛮高兴的,说挺好的。医生说:“好什么?现在只要有一个指标是阳性,就可以对症下药,但什么都是阴性,没办法治。”

那几天,我的心就一会天上一会地下。一直以来,二哥就是我的靠山。我有事都找他商量,有他在心就很踏实。

小时候父母顾不上我们,大哥闹革命总往外面跑,二哥就像父母。我们只要说他身上这件衣服不错,他立马脱下来就给我们。1968年他下农村,除了在地里干活,还要挑土,筑堤坝。我们几个正在长身体,粮食不够吃,他就省下自己的口粮,过年带回家,他那会儿也才16岁。

二哥离开的时候68岁。他一辈子劳碌,从来就没有轻松过。

后来他调去外地工作,工厂发了水果都带回来给我们。有时为了省下一张(回家的)火车票钱,他就去扒货运火车的车厢,要是经过武汉没停,就从火车上跳下来。

早些年做服装生意从外地进货回来,货车经常大半夜才到,一般商户都请苦力卸货,二哥不愿意花这些钱,自己卸货。积蓄就是在那时候攒下来的。前几年服装城拆迁,好不容易停下来,我嫂子又得了癌症,他又开始卖房、筹钱、看病。

我想过要留一些遗物作纪念,但是除了照片,我真的没有想起来什么。

他浑身上下没有一件值得保留的东西。像我们看上什么东西,会买下来满足心愿,他从来不会,一旦贵了,他就不会买。

他的兴趣可能是唱歌。小的时候干活开心,他就唱。后来舞厅兴起,他模仿能力强,在外面看了就回来教我们,跳给我们看。但他一辈子忙着生计,简朴得不能再简朴,衣服、袜子都破了,吃的东西能维持活着就行,根本没有去外面唱歌的习惯。

过去都是他在伺候别人,刚住进协和,他想小便,下不了床,我买来纸尿裤,但他觉得尿在床上,会麻烦别人。医生建议插尿管,他最初也不同意,说病危的人才做这些措施,但最后还是插上了。我很难受,明明一个星期前还好好的,怎么就变这样了?

二哥是在金银潭医院离开的。

转去金银潭那天,他女儿最后一次见他。当时他躺在担架上,穿得很单薄,光着脚,女儿就摘下自己的围巾,给他围上。二哥走的时候都没被确诊,死亡证明上写的是“重症肺炎”。

他离开后第二天,医院让我也转到金银潭,我吓坏了,以为没救了,要死了。后来又想,既然二哥在那边离开,那我最后也去看看。

大年三十我出院了,到现在两个多月,好像已经过了10年。我和二哥感情很深,但很奇怪,居然没有太悲伤的感觉,总觉得他那个人还在。

王全章、王望珍兄妹5人。左上角是13岁的王全章,左下角是5岁的王望珍。受访者供图。

3. 沈祥玲,75岁,养老院活动卡和智能手机

讲述者:饶浩懿,自由职业者,沈祥玲的女儿

我妈这辈子有个特点,崇拜知识分子。

她最大的遗憾就是不能考大学。我妈从小成绩好,因为家庭成分不好,不允许考大学,在乡下待了8年。有一回,屠宰场的牛生病了,她赶牛去治病,从土地堂走到武昌,一天一夜,最后牛倒在地上,累死了。这段她讲过几遍,我们每次都当笑话听,后来细想,才觉得很心酸。

我爸是大学生,在亲戚的撮合下,两人在一起了。我妈挺高兴的,如愿嫁给了知识分子。后来才知道,知识分子又酸又臭。

我爸是高中老师,嘴巴很硬、很毒,以前就经常嘲笑我妈,说她没文化。

我妈当然很委屈。不过她性格乐观,喜欢到处旅行。美国、欧洲、俄罗斯、澳大利亚……能去的地方都去了。在澳大利亚,10分钟2400块(人民币)的直升机,她直接坐了。她说,这辈子只有一次机会坐直升机,不管多少钱,都要试试。

年纪大了,旅行社要健康证明。她身体不好,我们不愿意给她跑这些,她不知道上哪,自己做了个假的健康报告。我和我爸经常开她玩笑——出去旅行就是在碰瓷。

虽然嘴上不说,但能感觉到我爸很依赖我妈。她出去我爸就要一个人待着。有次她去东北玩了13天,我爸发了很大的脾气,他说,“我80多岁了,把我一个人丢家里面,没良心”。我妈常说,我爸有脾气都朝她发,她活着就是为了帮我们挡着我爸,如果她走了,我们就有得受了。

2018年,我妈中风后,不能再买菜做饭,就和我爸一起搬到了养老院。我妈没什么要求,我爸要求特别高,要场地宽阔,要有无障碍设施,房间得南北通透。第一个养老院锻炼空间小,我爸不满意,我到处问才打听到现在这家。

他们俩都在自理楼层,住一间,平时算是各玩各的。去看我妈的时候,她经常不在房间,只要有活动她都参加,像英语角、太极拳、秋游、唱歌。我爸不喜欢这些,就一个人待房间里。我妈喜欢尝试新事物,会用手机看新闻看小说,我爸一直用老年机。平时和他们俩视频,都是通过我妈的智能手机。

在养老院,我爸也发脾气,吼我妈。

年纪大了以后,我妈变得跟小孩一样。她有糖尿病、高血压、动肺硬化这些毛病,自理能力不强,又喜欢吃甜的,出去玩嘱咐她不能吃冰淇淋,她还是吃。我爸吼她,也是因为我妈管不住自己,偷吃偷喝血糖升高,或者贪玩熬夜了。

我妈一般不敢当面说什么,但会打电话跟我告状,说要搬到别的养老院,不和我爸住了。

她最开始生病那几天,吃饭都是我爸喂的,可能他这辈子也就照顾我妈这么几天。(2月)18号,我送她去住院,我爸打电话问进展,刚开始没敢说实话,每次透露一点,“情况不太好”,“可能这次挺不过去了”……

后来说了实话,他反应没有太大,就说:“那几天,我给你妈打电话,她都关机了。”

她是2月21号凌晨走的。19号还用手机在家庭微信群发了一条信息:今天打了四瓶球蛋白。这是她在微信上说的最后一句话。

当时全家都在想办法买球蛋白。那时她应该是清醒的,看到大家都在为她找药,知道都在关注她。其实我妈很喜欢热闹,也有一点小虚荣心,希望女儿能陪在身边。但这次就留下她一个人。

我妈37岁才生了我,现在我37岁,又失去了她。我很难受,跟我爸说起这件事,他好像有心理准备。

他觉得,我妈能走在前面,是她的福气。她基础疾病很多,我爸经常担心她卧病在床会受折磨。他还担心如果他走在我妈前面,我妈的退休金少,住不起养老院。

养老院老人多,有一回我看到饭堂有个位置空了,随口一问,对面的婆婆去哪了?我爸说,上个礼拜死了,那个婆婆有癌症,心梗发作,倒地就死了。

我当时吓一跳,但我爸很淡定,说这样走得还挺舒服的。我爸对死亡看得比较开。

我以前和他探讨过,最后关头要不要插管?他说,当然不插管。但我不知道我妈怎么想,她走的时候,我没同意插管。知道自己要死会很痛苦,如果能这样睡过去,也挺好的。

很想纪念一下我妈,但现在后事办不了,更不能请亲友上门悼念。人生一场,不说轰轰烈烈,总要留一点痕迹,让别人知道你来过吧。

2月21号凌晨,饶浩懿的母亲沈祥玲离世。这是她留在身边的东西,右下角是养老院的活动卡。2月8号,沈祥玲还在参加活动。受访者供图。

4. 邱钧,72岁,健美比赛门票和奖杯

讲述者:海容涛,41岁,邱钧的女婿

你知道吗?在(汉口)中山公园,我岳父只要一出场,基本都是镇压全场,就像明星。因为像他这样做健美、肌肉又好看的老人很少。

除了健身,老爷子没什么其他爱好,不抽烟不喝酒也不打牌。

我岳母很早就离开了。3年前,老爷子才从武昌搬到汉口和我们一起住。每天早上9点钟出门,去公园健身。中午吃完饭,再去运动2小时,甚至晚上也会去,一天要健身4、5个小时。他毕竟70多岁了,这么大的运动量,刚开始我们也会担心,但每次劝他,都说没什么问题。

我有时在健身房碰到他。他都在力量区,做史密斯机比较多,防护很专业。我的肩、背基本都被他指导过。让他教,他一下就进入老师的状态,很严肃,做不到位直接说,“你这个动作不对,再来。”

每年,他都要把前一年参加过的比赛重新参加一遍。以前我对健美不了解,陪他去比赛才知道这一行的严格——控水控糖,提前多久训练,都有要求;赛前还要打油,这样灯光照下来,才能看到身上肌肉的线条。

去年在北京他拿了金牌,我们在奥林匹克公园、水立方那边转了4、5个小时,他不停和奖牌拍照,每次都笑得跟孩子一样。

2016年武汉第一届马拉松,我、老婆、老爷子都参加了。我跑42公里,他俩跑13公里。跑完他们就坐地铁到终点接我。当时还剩195米,我已经接近极限了,马路特别窄,我突然就看到他们,那种感觉就像一个人在沙漠里走了几天几夜,突然有泉水,很感动。后面三届,老爷子每次都去终点接我。

他平时不喜欢说话,只有提到健身,话才多起来。他可能就是不善于表达自己的内心。

1月24号,他开始发烧,也吃不下饭,但从来不说哪里不舒服。我们担心他不好意思(当面说),就列了一张表,上面都是一项一项的身体状况,然后建了个微信群,让他每天在群里报备,他也不报。提醒他不要去人多的地方,要戴口罩。他说没事,还说戴口罩是件丢脸的事。

后面几天,老爷子连粥都吃不下,我带他去医院拍CT、做血液检查,到2月1号才排上核酸检测,3号社区就给安排住到红十字医院。

我和老爷子最后一次见面,是在他住院后第3天。社区说我是密切接触者,要送去隔离点。

要是我被隔离,他在医院需要什么日用品,或者想吃点什么,就没人送了。我赶紧跑到旁边小超市,买了很多东西,给他送去。医院进不去,我隔着路障水箱给他递过去。当时是下午6点多,他整个人状态很不好,眼眶都是红的,呼吸很急促。他说,你先回去,拿过东西转身就走了。

我看着他走进去,人很瘦小,走路也很慢,没有什么力气。

和我第一次见到他,完全不一样。2012年,我第一次见岳父,觉得他很年轻,年龄那么大,头发还是黑的。他那次穿得很宽松,后面逐渐接触,才知道他的肌肉比我们年轻人都好看。当时我们就3个人,他做了9个菜,鸡腿、排骨、牛肉……基本能有的荤菜都有了。

住院后第4天,医院打来电话,说人已经走了。我赶到输液大厅,医生用一块屏风隔起来,老爷子就躺里面,已经被整块白布裹起来了。我看不到他的脸,但旁边摆的都是我给他买的东西。

当时就感觉,人怎么就突然没了。整理他的东西,就一个腰包,包里就是证件,还有参加各种比赛的门票。

邱均拿过很多健美奖杯,还上过新闻。摄 / 李累

5. 老黄,62岁,艾草&漂亮衣服&腊肉

讲述者:娟子(化名),音乐老师,老黄的女儿

小时候,我的皮肤容易过敏,脸上会长热疮。初夏妈妈就去砍艾草,晒干,存起来给我洗澡。现在,我快40岁了,妈妈每年还会送一大袋艾草过来。

如今家里的艾草只剩一点了,我不舍得用了。

妈妈生了一个男孩,三个女孩,爷爷很不满意,态度很差,总是骂她。但她从来没亏待过我们三姐妹。她常说,我会让你们仨漂漂亮亮,嫁到别人家不受欺负。

以前家里穷,妈妈平时就攒花布,过年亲手给我们做花裙子。大年三十晚上,她会把我们两个辫子绑得很高,再扎上2朵她做的红色的小布花。绑完头发,换上新衣服,再给我们每个人额头上摁一个小红点,那也是她自己做的胭脂。

这是我一生中最幸福的时光。

妈妈自己也很爱美,她是村子里最早穿裙子的妇女。她开餐馆、养鱼塘,很会赚钱。我10岁的时候,她给自己买了一条裙子,黑色的、带有光泽的百褶长裙。

当时我爷爷骂了她一顿,说有这么多孩子,也不懂得节约,还在家里穿裙子。妈妈哭了,跟爷爷说没乱花钱,她还说,自己以后都不买了,都给孩子留着。当时我们几个也都哭了。

后来串亲戚、开家长会,妈妈都会穿那条裙子,把头发盘起来,也扎一朵花。年轻的时候,她很瘦很高,皮肤也白,我同学就在后面喊,那个女的好漂亮,我都会很骄傲。那时就想,以后一定要给妈妈买很多好看的衣服。

今年过年前,她说冬天想买一件黑衣服,保暖,干活也方便。母亲和哥哥嫂子住在武汉,1月18号,我要回孝感,离开前和姐姐在武汉品牌大楼逛了一天,最后给她买了一件黑色的、带毛领的长款羽绒外套。送过去的时候她不穿,说腊月二十九来吃年饭,穿给我们看。

那天,我自己也买了一件米白色外套,她夸了很久,说我看起来还像18岁的小公主。我又试了一套黑色长裙,妈妈建议我把头发盘起来,靴子换成黑色的细高跟。换上后,妈妈说,你转个圈我看一看。

这是我最后一次跟妈妈探讨衣服。后来我就不停地回忆,每天把那两件衣服挂在柜子看一看,因为是妈妈摸过的。她总跟我说,不要买便宜的衣服,衣服要穿着舒服,对皮肤也好。

她这一生很苦,但好像一直对生活有热爱和激情。白天,她下农田忙活,晚上,会带回很多野外的东西。

柳条发芽,她拿特别大的汽水瓶灌水,把采回来的柳条放进去,放在我们每个房间的窗台上。晚上月亮照进来,柳条就在窗户上摆动。隔个几天,妈妈就再摘一点回来。

腊月二十四,我最后一次见妈妈。离开前,她拿了几个橘子给我,说到火车站还要等很久,她身体不舒服,不能做好吃的了。那时候,她已经发病了,发烧拉肚子,但我们一直都当感冒治。

妈妈走的那天上午,我跟她视频,她说不了话,连眼睛都睁不开,就一直在哼哼。我感觉到不对,眼泪一下出来了,到处打电话求助。120的车还没到,嫂子等不住,跑去医院租了轮椅。送到医院抢救了20分钟,医院就宣告妈妈走了,当时她肺部动脉已经全部破裂。

后来,尸体要求统一拉去殡仪馆处理。隔着玻璃,嫂子她们看着妈妈,一个人冰冷地躺在急救台上。爸爸哭得跟孩子一样,他们15岁认识,17岁就结婚,相依为命50多年了。

我问嫂子,能不能回家把妈妈的新衣服拿来?嫂子说医院不让。等了3、4个小时,殡仪馆的车来了。他们简单帮妈妈把头发整理了一下,装进一个黄色的尸袋,拉上拉链,带走了。

到今天我都没有接受这个现实。以前我会想象,和母亲的告别方式会是什么?是大哭一场?还是笑着说,放心,我们几个孩子都很好。没想到,连最后看她一眼都来不及。

那天武汉下了一场大雪。天放晴后,嫂子拍了一个视频,夕阳刚好照在家里的阳台上。阳台上挤满了绿萝、吊兰。妈妈很喜欢养绿植,但她不养花。她说,养花太揪心了,开少开小了都担心,开大了,又怕营养不够,花落的时候很萧条,看着影响心情。

以前,每天下午妈妈都会坐在阳台的沙发上,摘菜包饺子。年前,妈妈亲手挂上去的腊肉,还在阳台上摇晃。

娟子妈妈每年送一大袋艾草给她,防止皮肤过敏。现在,娟子家还剩有妈妈去年送的艾草,她不舍得用了。受访者供图。