作者:萧轶

生死贵贱,未必由天由命,也可能由作恶之人,但就是不由己

近日流传的上海夫妇被阳性录音,让人想起了耶路撒冷的艾希曼。从「只是执行命令」到「我说是就是」,语气的强硬早已没有法理可言。从话语交锋到强制执行,证明了有些权力无需任何逻辑、道理和法律可言。

在紧急状态下,很多有权者往往会被赋予更多的裁量权,远远超过日常范围;而在既定的严格目标之下,暴力执行命令就会成为普遍现象。因为,既定目标是唯一的方向,任何行为都服务于它。这种紧急状态下为了完成既定目标的暴力行为,不仅是被默认与被赋权的,甚至还是被保护的,也是无须问责的。

社交媒体不时爆出,一些穿着白色防护服的人,随意殴打民众,肆意残杀宠物。如此众多的恶意事件,并没有得到很好的回应,几乎没有人被追责。而之所以会如此泛滥,很大原因就在于,既定目标的完成,不在乎采取何种手段。防护服包裹下的匿名状态,给施暴者带来身份隐匿的保护;身穿制服的权力象征,给他们赐予了春药的效应。

有人说,这是阿伦特论艾希曼时说的「平庸之恶」,毋宁采用真正的译法「恶之平庸化」。二者之间的字词组合,有着天壤之别:平庸之恶,指向的是平庸作为一种恶,但施暴者真的平庸吗?他们同样拥有父母子女,同样面临着家人们被困的境地;除非,他们采取了某些手段,让家里人脱离了这样的险境?

「恶之平庸化」,则是作恶成了心安理得,某种程度也是「恶的日常化」;在施暴之际,作恶者认为自己只是在做看起来日常化的行为,内心愧疚感越发稀缺,在权力的怂恿之下,心安理得地不断将恶的程度扩大化。

难道他们自己不上社交媒体?难道他们不看网友评论?21世纪都已过去20年,想必不太可能。这说明,他们认为,他们所干之事,就是日常所能为之的事,心底无需任何愧疚与歉意。

在社交媒体上,有这么一种声音:「我的天,这可是在上海啊!」这是面对权力时,典型的日常常见的侥幸心理。这种话语的背后,存在着某种程度的麻痹心态。既定目标大一统,急于完成下达的命令时,机器运转的速度和方法,很少存在多大的区别。这时候,生死贵贱,未必由天由命,也可能由作恶之人,但就是不由己。

就像一篇文章里写到的那样,「上海只能胜利」这是正确的大话,它的前缀往往是「不惜一切代价」。然而,很多人本该无需承担那些代价;具体的个体,由于一句空大的话语,就需要付出原本不该去承担的代价。这,就是时代的一粒灰,正不断压垮着无数的个体。

往上看,是利维坦的狂暴;往下看,是权力加持的丛林法则。无数被忽视的普通人,那些在「原地静止」、「控制灵魂对自由的渴望」、「在家习练功法」的爱饿者们所面临的境遇,就像是病毒的感染一样,变成了神秘而残忍的随机幸存。谁又能保证自己不是「大白」施暴的对象呢?

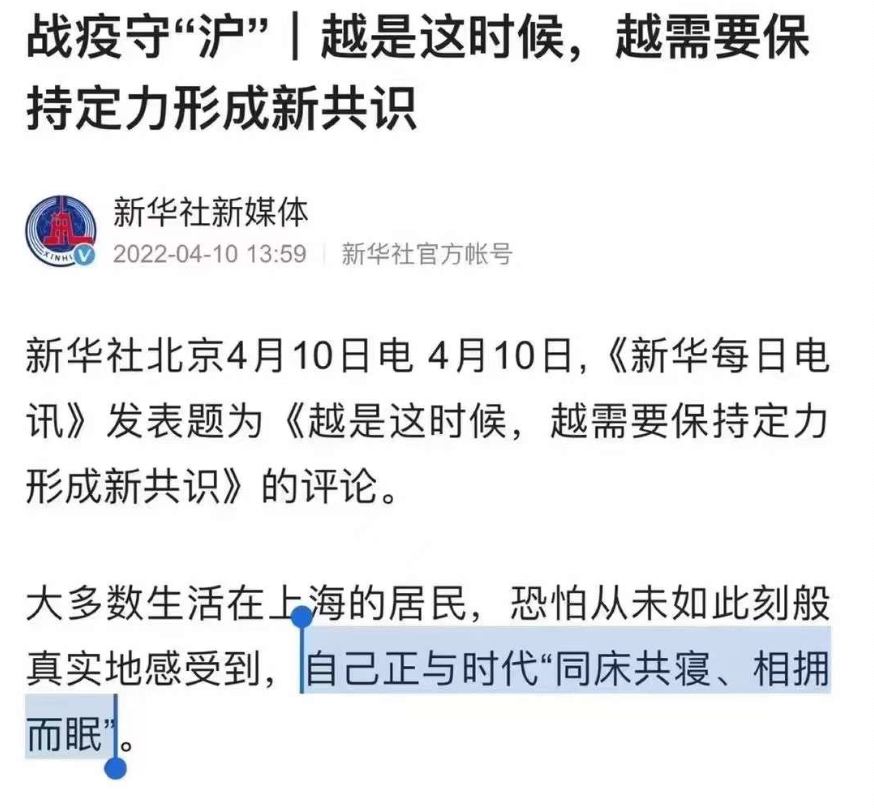

在昨日的《新华每日电讯》评论文章里,或许只有一句话是对的:大多数生活在上海的居民,恐怕从未如此刻般真实地感受到,自己正与时代「同床共寝、相拥而眠」。然而,多少人都在喊着:I Don’t Need Sex ,但依然可能Fucking Everyday。

那篇文章,将苦难抒情化,与某些自媒体前段时间书写的上海赞美等文字,都属于这样的情况:上海人化妆核酸也好,上海人苦中作乐也罢,终究是上海人无奈的现实困境。上海人自嘲倒也没什么,但倘若拿出来作为苦难的抒情与赞美诗,何尝不是野蛮残忍的文字游戏?

就像传遍网络的文艺式建议,「控制灵魂对自由的渴望」「习练功法」等,如果不能直面两千多万人口的基本生存,再美好的词汇都是话语的油腻。借意大利阳台小提琴来称赞上海人的体面时,为何不谈意大利没有发生上海的饥饿?倘若仅仅拎出光芒而忽视黑暗,无异于蔑视两千万人的生活尊严,忽视正在发生的那些残酷现实,而仍给挣扎在其中的人们喂养甜蜜的鸡汤,本身就是残忍的行为。

在一个愤怒只有物理性意义而缺乏任何意义延伸的垃圾时间里,蔑视正在发生的绝大部分事实,选择性提取少些激动的闪光,塑造新词提供乐观幻觉,选择性措辞行文,与欺骗性宣传、强制性服从形成同媾之嫌。类似于凿斧进森林,斧柄以自己人身份向树木们高唱赞美诗,斧柄说自己跟斧头不是一伙的,而更多的树木正在生根发芽,再忍忍再等等,美好的日子终究还会来临。

无论看以往,还是因疫情,轻易写出乐观激动的文章,以局部之事扩成全局之面,本身就有诱劝之嫌,明显是可疑甚至不道德的。当然,我们也理解,鸡汤也好,幻觉也罢,有时的确能够给人以生活的勇气,但在蔑视残酷现实时,塑造虚假希望,某种程度如同与通稿媾合之嫌。尽管,那些激动人心的声音,能够给我们看到残酷之下的另一面,但这一面依然是在残酷之下,而非脱离残酷的新常态。

当灾难骑着高头大马驰骋时,利维坦高歌着进行曲,那些现实里的人们,更像是无家可归的月亮,因为街道上遍布着给时代犁田耕地的步兵,而你我只在梦里才能安宁。闪光的,依然闪光;但黑暗的,仍然黑暗。这才是现实的境遇。