他姓马,也是一个“马某”,地道的杭州人,属兔,快60岁了。

这个年龄的人都赶上了文革,他初中没读完就进余杭的一个农场当了工人。1981年,自学考进了金华的一家师专,毕业后回到杭州当小学老师。1993年,他辞职下海办了一家食品厂,生产当时刚刚流行起来的方便面。2000年前后,杭州的房产热了起来,他在城郊卖了块地,盖了一个住宅小区,自持的物业开成了一家中型商场。

他那一代人是改革开放最大的获益者,对邓小平感恩戴德。我去他家里做客,客厅里挂着去世的父母像,旁边还有一个小镜框,里面的黑白照片是1984年国庆游行的那张“小平您好”。

前几天,他突然给我打电话,说一起吃个饭吧。见面之后,他告诉我,刚刚抢到一张机票,从成都转机飞加拿大,后面的一年应该不会回来了,也可能去得更久。商场的生意非常清淡,租户天天吵着要降租金,如果有合适的人接手,他打算转出去算了,如果真的没人要,就不死不活地拖着,或者抵押给银行。

“为我们的时代干杯吧!”他突然举起酒杯,很大声地说,眼里仿佛有泪花。

这顿饭吃了很久,气氛一直很压抑。临出餐馆的时候,杭州下起了绵绵的春雨,我们在冷雨中告别,他对我说的最后一句话是:

“我们这是怎么了?”

最近有两张图表,很多人在朋友圈里转。

一张是“中美新增独角兽数量对比图”。在2015年到2017年的三年里,中国独角兽数量分别是20家、12家和21家,连年超过美国,2018年,美国51家反超中国的42家,不过差距并不大。然而,到2019年,美国为58家,中国只有22家,2020年,美国73家,中国14家,到去年,美国132家,中国仅区区3家。

另一张是“中国科技与互联网公司市值两年变化”。在2020年4月,苹果公司的市值是1.2381万亿美元,中国的阿里、腾讯、美团、京东和拼多多的市值之和约1.2573万亿美元,相比多了192亿美元。可是,到2022年的4月,苹果的市值增长到2.6581万亿美元,中国上述五家公司的市值之和减少到8877亿美元。即便把其他44家中国的科技和互联网上市公司的市值全部加上,跟苹果一家相比,仍然差了1.2565万亿美元。

“我们这是怎么了?”

在我个人的经历中,有一次的对话场景久久难以释怀。

那是去年的12月,我受邀去上海参加一个闭门研讨会,与会的四十多人都是互联网公司的CTO或技术主管。在我做完演讲后,有一个Q&A问答环节。一位大厂的CTO向我提了一个问题:

“我们都是搞技术开发的。现在谁能告诉我们,哪一类产品创新是不涉及垄断的?”

我被问得哑口无言。这个问题很冷,冷到像一个笑话或悲剧。当中国最优秀的这批IT技术人员在畅想创新的时候,需要像我们这些写文章的文科生那样进行小心翼翼的“脑删”,中国互联网的“创新之轮”显然已经缓缓地停滞了下来。

今天,恐怕有很多人在问:“我们这是怎么了?”

有问制造业前途的,有问服务业未来的,有问股市和楼市的,有问疫情和公共治理的。问题在冷雨中飘荡,像一个突然失去了家园的孤儿。

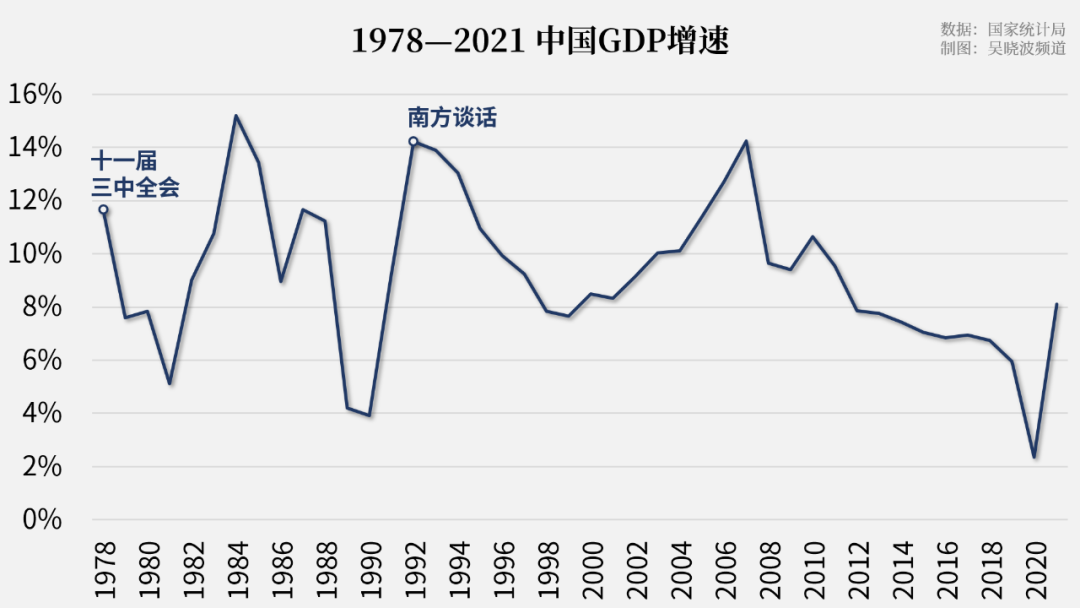

我们这一轮改革开放,有过两次重要的思想解放运动,一次发生在1970年代末,一次发生在1990年代初。它们都在经济跌入深深低谷的时候,由上而下的意识形态发动,它们的共同问题都是:“我们这是怎么了?我们应该怎么办?”无比幸运的是,我们都找到了答案,并因而引发了两次激荡人心的制度变革和民间活力的宏大释放。

如果需要再来一次思想解放运动,这一次的难度显然要远远的大于上两次。因为,一些新的时代特征已经呈现出来。

首先是某些全民共识的丧失。前两轮思想解放,在经济界的最大共识是“发展是硬道理”和“让一部分人先富起来”,在今天,前者的含义被丰富化和多层次化,后者则已然被抛弃。

其次是思想市场的断层。随着传统媒体的式微和公共知识分子的被污名化,健康而富有辩论精神的空间日渐狭窄和稀少,一个全社会共同参与的思想解放运动的土壤亟待被重新培育。

其三,在我看来也是最为棘手的现状,是“马某”们的心意阑珊。

正如列宁所揭示的“资产阶级的软弱性”,有产者阶层因其既得利益的特征,往往在关键时刻表现出他的软弱、妥协和绥靖,他们首先会选择逃避和自我保护,而在商业行为中则体现为消极和极端避险。

改革开放最大的成就之一,便是数以千万计的企业家群体及数亿新中产阶层的出现,他们改变了中国的社会结构和经济秩序,他们的经营创业和消费,构成了经济成长的基本动力,而对这一动力的保护和唤醒,是经济可持续发展的最底层要素。

而今天,他们正是在问“我们这是怎么了?”的那一群人。

一个人把生命投注于商业,在一开始都是为了摆脱贫穷,然而在原始积累完成后,他们更多的生命动力来自于自我挑战和社会责任,心理上的成就追逐将大大超过物质意义上的生活需求。然而,当他们突然发现这种社会荣誉感被剥夺的时候,创业创新的热情将迅速消失。

对于量化理性的企业家群体而言,获得信任和树立信心很难,而失去它们则显然要容易得多。

“我们这是怎么了?”

要“轻松”地回答这个问题,似乎也很容易,比如归因于可诅咒的疫情和外部势力。

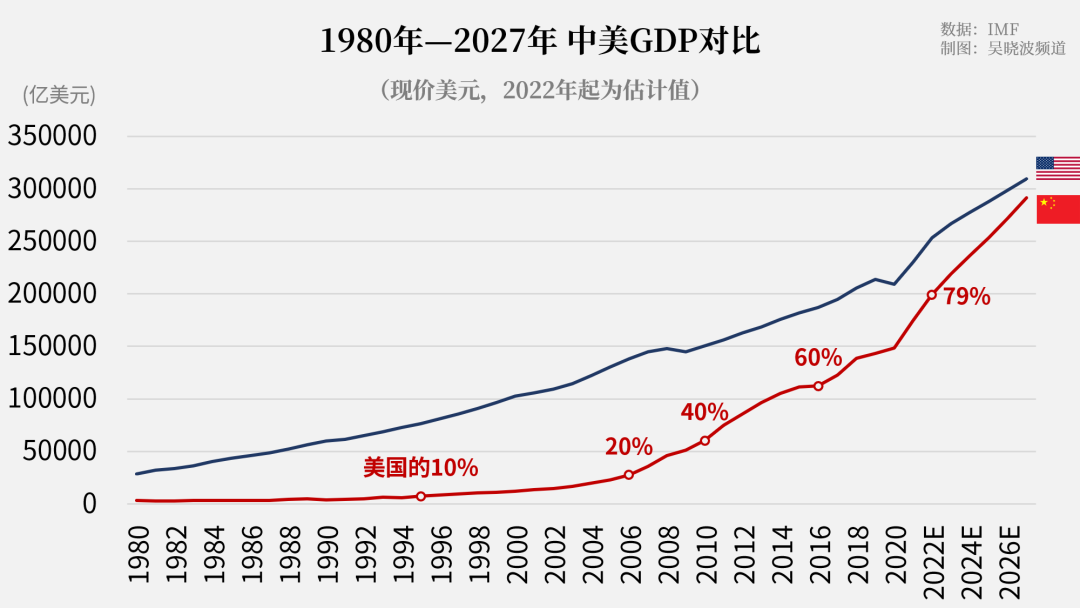

甚至也可以不回答这个问题。到今年结束,中国的经济总量将逼近美国的八成,通过大规模的基建投资和货币注入,我们仍然能保有一定的成长惯性,成为全球第一大经济体的目标仍是指日可待。

疫情得到控制后,马路上、商场和游乐场里仍然会繁荣鼎沸,基础于十四亿人口的“内循环”大市场,还是会创造出无数的消费机会。与此同时,无论是制造业的智能工厂和“专精特新”,还是服务业的模式变革,仍然会持续迭代,推动产业经济的向前发展。

但是,我们还是会很遗憾地发现,当今的中国商业世界,曾经的那一股“精气神”似乎不见了。

做互联网的人畏惧了,做实业的人退缩了,做投资的人迟疑了,在进行创业的人迷茫了,很多人都在问:“我们这是怎么了?”

几年前还饱满丰润的那股“精气神”是改革开放的丹田元气,是这一代中国人冒险探索、改变自我命运、向世界证明华夏荣光的动力之源。一百二十年前,梁启超在茫茫太平洋上写下《少年中国说》——“红日初升,其道大光。河出伏流,一泻汪洋。潜龙腾渊,鳞爪飞扬。乳虎啸谷,百兽震惶。”曾几何时,我们接续前辈,鲜衣怒马,气足成势,势可破竹。

在过去的某些年里,我一度认为我们已经具备了超越前代的能力和制度保障。

美国汉学家费正清在《美国与中国》一书中曾经嘲讽说:“中国的传统不是制造一个更好的捕鼠器,而是从官方取得捕鼠的特权。”他继而尖锐地提问:“中国的商人阶级为什么不能摆脱对官场的依赖,而建立一支工业的或经营企业的独立力量?”

这个设问,在中国的互联网和新科技产业似乎已经得到过破解,而它的实现正有赖于一代创业者们的百无禁忌。面向未来,我们仍然需要捍卫这股前所未见的“精气神”。

到今天,我仍然顽固地相信,属于我们的时代没有结束,属于中国的时代没有落幕,玲珑棋局,百子待落,企业家群体与其他社会阶层一样,都没有退场颐养的权利。

也正因此,“我们这是怎么了?”的疑惑,仍然需要集体地直面以对。