注: 文中无特定指称对象的第三人称均使用「它」。

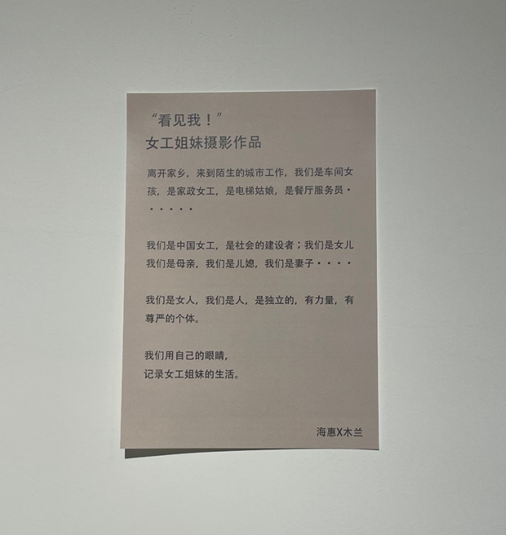

编者按:「看我!听我!」基层流动女工叙事展由四川海惠助贫服务中心和北京木兰花开社工服务中心联合发起,展览展出了大量珍贵的女工们的摄影作品、口述文本、生活物件,不大的展厅内回荡着女工姐妹们声嘶力竭的呐喊,也饱含着来自生命深处最原初也最充盈的力量。在这里,观看者也可以参与「木兰花的一生」游戏剧场,通过抽取一名女工身份卡,真切地体会、感受基层女工生命中细微却重大的生命节点。

常识邀请到在成都落地本次展览的海惠策展团队成员之一小君,和我们聊聊基层流动女工,聊聊那些我们在生活中因为过于习惯,而逐渐忽略了的自我和身边的人们。

创造自我想象的空间

展览现场图(图源:小君)

常识:这次愿意来观看展览的更多是像高校学生、城市中产这样对女性话题、公益话题比较感兴趣的人,它们其实是缺乏和基层流动女工直接的关联性的,有想过如何打破这种身份壁垒吗?

小君:首先,我并不觉得这些人群分类之间不具备直接的关联性。做一个事情,我们团队可能会有一定的人群设想,但并不会去设置一个阶级的标准前提。我们期待每一个来的人能够尊重并尝试去了解和理解这个议题下的群体,也希望它们最终带着这些经验和经历回到自己的生命中去行动实践。

我这次做展览导览的时候,也有人会问,我参与了这样的活动之后可以做些什么?我就说,每个人自己的生命个体就是你的田野,当你看了这些口述记录和田野调查之后,从自己的生命出发去做这样的一些调研,去探索你自己的生活日常本身,这就是重要的。

我在策划和落地这个活动的时候,很期待在当前的环境之下,大家可以有更多深入的对话,这其实也意味着我更期待关注这个话题的人和正在行动的人参与进来,或者一些年轻的伙伴可能关注,但并不知道怎么去做。这次我认识了好几个电子科技大学的女孩,她们很关注这些议题,但是一直不知道以什么样的方式去更多参与介入,这样的话我们可以一直保持交流,可能的话,我们也可以提供一些机会让她们去尝试。

另外很多人对这些议题本身就处于一种I don’t care的状态,其实我也很理解,因为现在可关注的议题实在太多了,再加上每个个体都很可能生活在一种强烈的不确定当中,许多人对此前生活中保有兴趣和好奇的东西已经失去热情了,这不是说大家对公益失去热情,对深度的话题失去热情,而是大家不知道为什么要关注这些。

所以,我希望能够让那些关注却无法找到切口的人,或是还没有办法走向我们的人,先聚集起来,因为聚集起来之后它们自然会去分享,然后更多的人慢慢地就摸索进来了。相反,如果试图用营销的手段吸引一些人走到现场来,有的人一定会觉得很失望的,因为它们根本没有办法沉下来阅读那些文本,也无法理解这些图像背后到底意味着什么。

在当前的展览预约量下,每个人都可以尽情地待在里面去看那些不同的文本,结束了之后也可以聊聊天。我觉得人与人之间这种紧密而直接的对话是很难得的,因为现在年轻的伙伴已经很难像我们年轻时候那样听到回声,或是看到无论政策行动还是舆论上的成效了。它们本应该是更有勇气,更不在意的,但是现在大家都很创伤。无论在学校还是到了社会上,都不断被关着。以前是一直流动,现在是无法流动,只能原地打转,原地打转也是非常痛苦的。

常识:在策展过程中,有观察到不同城市特质可能带给女工的不同影响吗?像北京似乎是奋斗和梦想的象征,成都则是一个有很强的日常生活感和附近感的城市,这些城市特质上的差异会影响到女工对于打工地的选择吗?

小君:比如今天天气很好,大家可能都会想去散散步、喝喝茶,或在玉林走一走,但是谁在走?是想象到这种生活的人在走。但是对于有些人来说,它们看到天气好,并不会想到要去哪走走、去喝杯咖啡,它们想象的生活是不一样的,正在经历的生活和大众视野里成都的闲适也是不一样的。

当一个城市大幅度地去宣传和传递的是一部分人想象中的生活的时候,它同时也排除了另一些人。一些年轻的伙伴参与到这次活动里来,它们发现了一些不一样的部分,是因为此前它们所想象的生活只有一种单一的叙事,或者只有那种来源于个人经验的叙事,所以当它们发现另一种叙事的时候,它们会意识到原来还有很多种不同的想象的生活,我觉得这不管是在北京、上海、广州还是在成都都会存在的。

其实现在的氛围也在改变,很直观的一个体验就是今年的万圣节,我能够明显感觉到人们那种扮演的热情,参与一个节日的热情,加入另外一种想象的生活的热情降低了。这种降低来源于生活的各个方面,被限定的生活,被限定的行为,最终导致了对日常的热情的丧失。我有一天写日记,也发现我很难再去想象了,曾经我觉得艰难也好痛苦也好,我还充满了想象,我还觉得一切是有可能性的,但是现在这种想象也越来越少了。当这种想象越来越少的时候,我并不觉得成都就很特别,只是方式可能不一样,但那些不被包括的人依旧是无法被包括进去的,而那些以为自己还被包括在闲适的想象中的人,其实也是挣扎的。对我来说这种想象是一种精致的反抗,一种利己的装扮,它并不真实。

所以我会觉得成都的闲适本身也是被包装出来的,大家会讲茶馆里整天坐着喝茶、打麻将、摆龙门阵的那些叔叔阿姨,它们有房子,有退休金,它们确实代表着一种城市的氛围,但你有没有想过要去看到其他的人?可能就是一个站在喝茶的叔叔阿姨旁边,抱着自己的扫把在那里等待的老年女性清洁人员。我希望我们不要只看得见一种想象的生活,也不要完全去奔赴某一种生活,我期待和祝福——特别是年轻的伙伴——有自己想象的生活,有自己想去建立和奔赴的一套新的系统或者新的语言,无论是选择大厂还是任何其它的道路,都应该有自己的一个想象空间,也都应该意识自己是可以选择的。

抵达,另一种可能

常识:「木兰花的一生」游戏剧场是这次展览中很重要的一个构成部分,它允许所有人参加。但同时我们注意到这次系列活动中的部分活动是仅限女性参加的,这个游戏剧场出于什么样的考虑允许男性参加?

注:「木兰花的一生」游戏剧场是北京木兰花开社工服务中心的团队编剧和设计的一款互动式游戏,在游戏中,参与者将带入基层女工身份,通过一系列有关教育、工作、婚姻和家庭的游戏,亲身经历女工的生命历程。这一次丽霞(木兰创始人之一)也来到现场,和本地协作伙伴一起带领了三场活动。

游戏剧场中,女工进厂接受厂长培训(图源:小君)

小君:**首先我觉得女性和非主流人群拥有的可讨论的空间是非常少的,或者说它们很多时候是没有足够安全的空间去表达的,而且在主流的空间里面,非主流人群的声音很容易就被抵消了。**木兰的游戏剧场以往在其他地方没有性别上的招募限定设置,所以这次也没有额外再做过多的设置。而版画和其他的一些活动,之所以会仅限女性或者非二元群体,是因为在这个过程当中有一些相对私密的对话。这些内容是倾向于女性的个体生命经验的,而且女性和母亲之间的很多叙说其实是无法共享的,所以我和我的同事也希望通过这样的机会,创建一个安全的空间,让大家去表达和倾吐。

很多人会认为女性聚集在一起是在拒绝男性,但并不主要如此,选择女性作为彼此的同温层是要去拒绝施暴者,而施暴者并不一定就天然地加入了某个团体,或是已经做了很多具体的施暴行为,男性需要意识到当他们身处这个系统中时,他们的沉默本身,就是一种加入。男性多少也还是可以学习一下被讨厌的勇气吧,被拒绝是很正常的事情。

实际上我们发现也鲜少有男性来报名参与这些活动。为什么很多男性不会参与到这样的行动当中来?因为他已经接受那个系统的语言了,他很难去抛弃已经享受了这么久的内容,已经建立了那么久的身份和说话的方式,选择放弃对他们来说无异于重生,但是重生不管是对谁来说都是艰难的,而显然男性是对自己不够狠的,他们没有抵达那种绝望的时刻,是不会站出来的。

第一天剧场的时候有一个男生参与者,他觉得来参与游戏剧场的男性太少了,就问是不是我们的宣传没有做到位。虽然对方可能并没有恶意,但我觉得这种提问是非常不礼貌、非常冒犯的。他不应该来问我为什么很少男性来参与,而应该去问他的男性伙伴为什么不关注这些议题?他们是怎么理解的?他们为什么不参与?他们为什么从来没有发过声?为什么没有阅读过相关的文本?为什么没有尝试去做他们女性长辈的调研和故事的收集?为什么不关注她们的生命经历和身体体验?

而与其夸奖加入剧场的少数男性,我想更应该夸奖在座所有的女性伙伴,她们经历着疼痛,抱着巨大的创伤,也知道自己这个过程中可能会崩溃大哭,但是她们仍然愿意关注,这意味着她们是更加勇敢和敏锐的。我不希望很多抱着巨大的决心千辛万苦走向我们的人,觉得自己的努力还比不上别人轻巧的一次参与,就像爸爸给孩子换尿布,明明是理所应当的,却被营造得感恩戴德。

其实细想一下,男性与女性面临的很多前提是不一样的,就比如在骂人这个方面,我们鲜少看到以男性为主体的脏话,更多都是以侮辱女性的方式去辱骂别人。当我们去问一个男性为什么说带有女性生殖器的脏话,他会说大家都是这样说的,他早就习以为常,也不会去思考语言的前提。但是如果问任何一个女性为什么说“男的不行”,她一定可以讲出一个真实具体的个案,其中蕴含着真实的情绪。所以很多男性对伤害别人早就已经习以为常,他们不会思考语言的前提是什么,他需要打破的内容是什么,他只会在面对差异性的时候,认可自己被冒犯的那部分。

常识:那你是如何看待男性参与女性议题的呢?

小君:很多时候大家会觉得议题存在性别分野,比如说似乎女性更关注女性议题,男性更关注男性议题。但我并不觉得是男性不关注女性议题,而是男性更偏向于系统化理论化的阐述,却很少在关注到社会议题后,在日常生活或工作场域上做具体的行动。他们可能会关心国际局势,关注政治方向,这就是他从小被期待成长的一种方式,但如果让他们去关注具体的人和生命,关注怎么样实现具体的行动,这些可能对他们来说是没有那么容易去实现的。包括他们参与女性议题的讨论的时候,很多时候也不在于理解自己,而是试图在这个议题上有所见解,有所表达。所以我觉得男性并不是一定要关注和参与女性议题的,男性也可以关注社会污名化问题,关注个体被倾轧的过程,在这个过程中男性也能发现女性在在这种交叉议题中所面临的境况。

女权主义可以成为指导某种生活的方式,但它不是指导所有人生活的唯一方式。有人会把它作为自己生命的一种方式,但你当然也可以不用,但是你要知道它为什么存在,以及为什么有人愿意这样去生活。

我相信每一个在日常生活中愿意称呼自己是女性主义者或女权主义者,或者仅仅说自己关注性别议题的伙伴,特别是女孩子,可能经常会被建议应该多向男性去表达,或者应该去让男性更多地参与进来。但我个人想传递的是,在整个行进的过程中,你可以不必去在乎另外一种性别,甚至你不用要求自己要成为每一个人的盟友和支持者。因为你还在了解自己的过程,因为这个社会并没有给你那么多的时间去理解自己,所以你可以先理解自己。你不用急着要去发起和号召些什么,你先找到自己的伙伴,这也许是更重要的。

面对具体的人,而不是身份

常识:这个展览目前在广州、北京和成都举办过,这种城市上的倾向性是不是在某种程度上隐喻着经济、阶级这些问题?因为这些基层流动女工更可能来自一些经济欠发达的地区,有想过让这个展览回到她们原生的地方,让更多可能成为、或曾经成为过基层流动女工的人认识到和自己有相似经历的人,已经有不同的行为路径了吗?

小君:我并不觉得办一个展,所有人必须都要看到,当然如果能被更多与议题相关的人看到是更好的。我们之前也设想过组织我们社区范围内的一些基层工人来看展,但实际上对方是需要去工作的,也许看展可以成为它们理解自己的一个切口,但这未必是最直接的一种方式。也许我们通过其他的一些支持性的行为,而不一定需要占用它们过多的时间,让它们参与进所谓的文化活动中来,才可能让它们理解自己。

而我们为什么要去开放这些所谓的文化活动呢?其实是试图让那些已经处在某种习惯和系统当中的人,能够从它们习惯的切口出发试着去理解它们不曾看到的部分,去注意到在它们的世界之外还存在着其他的人。

至于阶级的问题,其实我越来越觉得在中国,虽然阶级问题确实存在,但是可能对于大多数的普通人来说,它已经没有那么明显了,因为我们所经历的精神上的创伤是相似的。而像流动本身,不仅这些基层女工是流动着的,全世界的人都处于流动中。女工在电子厂,大学生未来进入互联网大厂,这也是相似的,区别只在于我们可能还保有一些选择的空间,但这样的空间也不多了。所以我觉得大家都是流动的劳动人民,从我个人而言,也希望通过这些观看和聊天向观看者传递,我们并不是一个同情者的角色,共情来源于你意识到你的生命也是这样的。

可能困惑是人们目前非常统一的一种情绪,每个人都在困惑——我在做什么,我接下来往哪里走——和其他的伙伴是一样的。所以其实我并不是在强调要以一种更高阶层的身份去关注到了某一个议题,我会觉得我的生命和她们是有联结的,我所经历的时代和这个时代在我身上落下的那些映刻和她们在日常生活中所遇到的是一致的。我们的痛苦也没有办法去比说谁的更痛,只是在有一些时刻,我发现我可以安慰到她们,而在这个展览上看到她们的生命故事的时候,她们也激励了我。

我也并不觉得我们的身份是高或低的,或者说她们是被关注、被凝视的——她们是很有主动性的。展览标题之所以是「看我!听我!」,是因为我觉得这是一种很自主的呐喊,就像我们在做这些行动的时候,我们没有疑惑,也没有犹疑,我们就是在说:你要看看我,你看看我经历的这些东西,你要听听我,听到我们的尖叫,我们的呐喊。我觉得所有女工朋友们也是这样的,她们也在呐喊。

常识:你提到其实不止基层女工在流动,每一个人都在流动,现在在一部分年轻人中间出现了候鸟现象(从一线城市回到自己的家乡),在基层女工中是否存在这样的现象?她们基于怎样的考虑做出选择的呢?

小君:我没有做过相关的调研,所以没办法给出一个完整的数据,但个体肯定是可以做出这样的选择的。我自己接触到的项目上,一些年轻女性十多岁就已经开始外出打工了,但很可能因为家里给她定亲了,她就必须要回去结婚,没法再出去打工了。

我之前走访彝族山区的时候,那边很多女性其实都有外出打工的经历,但因为山区劳动力缺乏,大家普遍觉得生养孩子是补充劳动力的一种方式,又因为缺乏性生活的安全意识,女性就会生养很多孩子,生养之后女性还不得不承担起照顾的责任,不再能够外出打工创造经济效益。另一方面又因为生太多,无法给下一代提供更好的教育,贫困就成为了一个代际问题。之后她们的孩子长大了也会外出打工,如果是女孩很可能又要回来结婚,这就形成了一个循环。所以很多女性从老家流动到城市,再从城市回到家乡,根本上并不是她们期待的一种方式。

而很多时候对于工厂打工的伙伴,尤其是女性工友,她们需要去面对诸如普通话不好带来的交流上的障碍,生活习惯上的差异,生活环境的不如意,性骚扰等等系统一层一层的倾轧和剥削,导致最后她们会误以为回到老家是一种更好的选择。但实际上对于女性来说没有更好的选择,这个系统本身就是不公平的,女性只能矮子里面拔高个,选择一个看似没有那么糟糕的,但是你说它糟糕吗?它还是糟糕,女性回到家乡之后还是要面对生育、赡养、劳动,而且很多时候她们在乡村的劳动是不被看见的。

往往大家在提到农村妇女的时候,所想象的画面大都是负面的,比如说喜欢说小话、彪悍、没文化之类的。但实际上在乡村这样一个青壮年劳动力大量向外流失的情况下,妇女在乡村所提供的劳动、赡养、照料和社区支持是非常直接而有力的。

我们在河南南阳做一个社区治理项目的时候,当地的妇女其实是非常有能动性的,她们不仅关照自己的生活,也非常关照周围的世界。有一天她们突然觉得说村子里缺少一个坝子,让她们能一起聊聊天、跳跳广场舞,于是她们希望来创造这样一个属于她们自己的地方。而且女性在农村其实是非常有能力的项目管理人员,她们可以多线程操作,并且能够把很多事情都做得非常有条理。但是在整个社会的氛围下,女性——尤其是农村妇女、基层工人的身份就是负面的,我觉得这也是那些系统性的词汇带给大家的,它缺少真实的人与人之间的相互接触和认识,而且人们在不断受倾轧的过程当中会逐渐接受这种趋势,也会用这样的方式去理解自己的生活和他人。

展览中展出的女工们的摄影作品(图源:小君)

常识:你刚才也有提到,无论是女工还是知识分子女性,乃至扩大到更多的人身上,大家都是有相似性的,你觉得在大众或媒体对基层流动女工的叙述中,存在底层叙事和苦难叙事吗?有可能去除这种刻板印象,让女工从这种底层叙事和苦难叙事中挣脱出来吗?

小君:首先我觉得去定义一种叙事是底层的或苦难的,本身就意味着在系统当中去进行分类,而如果继续在划分当中再去展开讨论的话,它是脱离不了划分的,因此我自己是摒弃这样的划分的。

如果一定要说某种叙事是苦难的,那可能因为真实本就是这么苦难。

今年春天我在阅读女工姐妹们的口述文本的时候,每一册都让我想要痛哭和尖叫,虽然她们的语言很平实,常常是讲着讲着突然想起来什么(其他的事情),甚至是没什么逻辑的。可能在文学作品中看到这样的语言,会觉得它带有一些祥林嫂的气质,但是当真正意识到这是一个很真实的人在感叹自己真实的人生时,这样的语言就变得沉重起来了。

我们在生活中可能很少会追问,上天怎么对我这么不公平,但她们之所以用「上天」这样的词,是因为在她们的生活中除了上天已经没有什么值得期待和依赖的了。所以我并不觉得这样的文字是在制造苦难,或是试图通过苦难去渲染些什么,而是因为她们的生命本就如此。

她们不知道面对这些苦难该怎么办,所以她们只能呐喊,但是当一个平静的人看着他人的悲怆时,很多时候大家会觉得无法理解,就像社会制造的疯女人一样,人们现在已经不太能够适应尖叫。我有时候会故意在人群当中尖叫,我发现人们已经失去尖叫的能力了。我有一天惊讶地发现,我的伴侣(男性)是不会尖叫的,这可能是因为男性大多数时候并不需要尖叫,而女性只有在声嘶力竭尖叫的时候,也许别人才会投过眼神来。当认为某种叙事是底层的时候,可能是因为对自己的觉察太少,忽略了自己也有无助和失望的时刻,所以我觉得不要一开始就用一些学术的语言去判断别人,这是很危险的。面对一个人的时候,首先是面对一个人,而不是某个身份或某种主义。

在共通中发现,在感受中理解

常识:这次展览其实是作为系列活动的一部分来呈现的,独抚母亲也是系列活动中非常重要的议题,那基层流动女工和独抚母亲是怎样关联起来的呢?她们之间是否存在共通性?

小君:「妈妈的愿望」独抚母亲支持计划,是海惠项目部和资源开发部门的几位女性同事一起策划发起的,目前上线在腾讯公益平台上,正在筹款中,主要关注事实性独自抚养孩童的女性照料者。

其实我们在展览里并没有说要非常强而有力地连接这两个群体,因为她们实际上就是一样的。无论独抚母亲还是基层流动女工她们都是女性劳动者,她们所面对的很多都是一样的,无论在城市还是乡村,她们都不得不去面对劳动、赡养、经济、身体疼痛等等多重的压力,所以我觉得有时候不用特意去强调她们的共通性,因为每个人的生命中都一定有她们的身影,比如食堂阿姨,学校宿舍的清洁工,在路边经常看到的席地坐在电线杆旁的那些女性,或者是那些很早就结婚生子了在家乡开一个副食店的,某个餐厅的洗碗工,理发店的洗头妹……

展览中的导览标语

常识:如果继续把视野再放大一点的话,更多的女性和女工之间是否也存在着普遍而相似的困境?

小君:我觉得社会对于女性劳动者本身就不够尊重,或者说对于女性的创作本身就不够尊重。比如说我自己,即使我拥有非常强的性别意识,也在做和自己身份相关的议题,我也并不觉得我身处于一个性别平等的工作氛围中,像我们的厕所是男女共用的马桶厕所,经常会有污渍之类的,我就会自己画一个海报贴到厕所里,并且一直投诉,而且要求一定要在公开场合表达和讨论我的诉求。当时同事给出的解决方案是把二楼厕所变成蹲厕,我也会直接说为什么不是要求男性更加注意他的如厕行为,而是花更多的钱和时间去休整厕所,而又为什么不考虑为女性建立一个更加友好的空间?

我相信基层女工也一定会面对这些情况,只是她们可能不会表达出来,她们对此已经习以为常了,或是已经首先习惯于自我反思了,所以不同阶段、不同年龄、不同层面、不同行业的女性的的确确会面对很多同样的——都不称为困境——而仅仅是稀松平常的麻烦和问题,所以大家才会开始谈论女性共同体或生命共同体这样的概念。这也是为什么很多女孩看那些口述的文本会痛哭,是因为她们发现她们的生命和那些女工伙伴的经历是那么的相似。比如身体上的感受,月经羞耻,性羞耻,性冒犯,在亲密关系中受到的威胁、暴力,因性别而受到的资源分配的不均和歧视,这也都是每个女性或多或少都会面对和经历的。还有一些是出于人与人之间很基本的善意与爱,并不是说我一定要经历和对方一样的事情,我才能感受到。陌生人之间也是有这样的情感的,这是很珍贵的。

面对这些的时候,我尽量选择不加入这样的系统,或是在可能的情况下提出异议,但我之所以还能够提出异议,是因为我身边制造问题的人至少还保留着一丝体面,至少还能够和我尝试去讨论和解决这些问题。但是很多人可能根本就无法拥有周旋的空间,所以我们也许可以共同创造一种新的语言,让我们不再需要去周旋,让大家可以安心地讲述自己。

常识:最后想请你聊聊你理解的基层流动女工。

小君:我没有办法给出一个具体而微的定义,因为人是很多元的。我之前接受问题青年的邀请去录了一期播客,主播小曾就问我会不会觉得在媒体的主流叙事中,农村妇女的形象是非常单一的。但这种单一可能并不是针对基层妇女的,是针对「女性」的。大家根本就不关心身边的人,大家更关注时兴的,更愿意讨论潮流的。就像许多人提起刘小样,会很讶异一个农村妇女怎么会有那么饱满的语言和热情?但人就是这样啊,不是只有接受了文化教育之后,才会对世界有热情,人在生活中就是会好奇,会产生各种丰富的表达,只是说每个人表达的方式可能是不一样的。这也是为什么我很鼓励大家去做个人的书写,因为我觉得大家过于忽视一个人本身可以发出的声音,大家总是觉得只有经过文化教育才可能看到外面的世界,这其实才是缺乏想象的、乏味的认知。我们应该看到每个人在它所生活的的环境中想去表达的内容,每个人都有它们自己的日常生活,有它们自己的语言,只是因为太少人愿意听它们讲,所以它们就不讲了。

我高中同桌是一个农村来的男孩,从小就刻苦读书,我在高三一诊考试结束之后问他:你知道自己想要什么吗?我又问他:你知道自己不想要什么吗?他也回答不上来,我最后问他:你知道自己可以说不吗?他就哭了。包括我做我妈妈的口述史,其实它们的答案是相对一致的,它们并不是不知道答案是什么,而是没有人问它们这些问题,它们也不知道原来自己可以问这些问题,**这是一种集体性的忽略,而单一的描述本身就意味着一种长期的忽略,一种长期的对它们的声音的和语言的不在意。**

所以当大家听到刘小样或是看到基层流动女工的口述史文本时,会惊讶原来她们是非常真实的人,她们也有自己的思考、判断、愤怒和情绪,这种惊讶只是因为以前大家从来没有尝试去倾听。人们总是觉得在这个世界上更重要的是向外部世界探索,但是向内自我探索的部分是很少的,慢慢地大家就都开始不再对外去讲述和表达了。

我做我奶奶的口述史的时候,她会觉得自己没有什么故事可讲,但是她整个人90多年接近100年的生命历程,她经历也参与了中国很多很重要的节点,她自己的命运本身也被这些节点所侵扰和改变,她所经历的那些内容我认为是重要的。

所以如果我们发现自己的脑海中的声音很单调,可能真的是因为我们下意识屏蔽了太多声音,可以试着回想一下在家庭当中妈妈的抱怨背后隐含着什么?男性家长沉默的那些部分,又意味着什么?我们应该意识到一直有一个很强大的力量在塑造我们看待这个世界的眼光,而我觉得能够去打破这个的,只有意识到之后去创造属于自己的语言。

特别鸣谢

主办机构:四川海惠助贫服务中心、北京木兰花开社工服务中心

策展团队:冯小君、王楠

前期策划:齐丽霞、赵志勇

视觉支持:赵思沂、郑露

学术支持:陈珂吉