“二十条”发布后,我们应当如何应对疫情?到底还能不能控制住疫情?如果疫情无法控制,我们应该怎么办?这样的话题在社会上形成了又一轮新的讨论。

这一系列问题的答案,从两年前到现在,都落在了同一个关键点上——

如果中国和世界其他地区一样经历一次新冠疫情的群体感染,会有什么样的后果?

对于这个问题的回答,决定了每个人对于疫情防控的态度。

一些人认为,病毒虽然在改变,但是传播力仍然很强,中国放松疫情管控后一定会出现如2020年5月的纽约、2021年4月的印度、2022年2月的香港那样大面积感染、大面积死亡的惨状。无论目前的防控付出了多么大的代价,都无法与这样的惨状相比,因此放开管控始终是不可讨论的。

另一些人认为,病毒的毒力已经降低,比流感高不了多少甚至更低的程度,而且中国的疫苗接种率已经很高,此时放开管控,虽然可能会带来大量的感染和一些死亡,但绝不会击穿医疗资源底线。在这个前提下,随着病毒传播力提升,防控成本越来越高,我们应该考虑改变当前的疫情防控政策了。

到底谁才是对的?一直以来在公共平台都缺乏数据层面的测算和讨论。因此,数据团使用了目前为止最完整的公开数据,试图对这个问题进行回答。

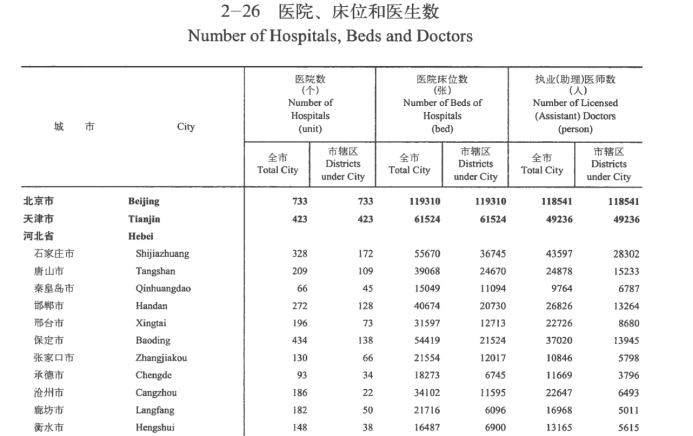

每一个中国城市,都有多少医疗资源供给?在城市和区县级别的统计年鉴上,我们可以找到各地区的医院数、以及医生数量。

中国的“床位数”和人口比重,其实并不算低。这两年的封控中我们也不乏这样的新闻:“某个城市又创造了新的奇迹,在短短XX天内改建了XX个隔离点,包含了XX个床位”。

但床位和床位之间,还是有很大区别的。有些床位配套医疗设施较为齐全,另一些床位则仅作无症状或轻症患者隔离使用。考虑到大部分新冠患者都能够自愈,真正能在疫情中挽救一个个重症和危重症患者生命的,不是普通床位,而是ICU。

中国一共有多少ICU,各地区又有多少ICU呢?我们并没有现成的数字,最近一次ICU普查是2015年进行的,各种研究也只能对中国ICU数量进行估计。例如2021年发表在《中国卫生资源》上的《我国医院卫生资源短期配置情况预测》写道:

*每*10万常住人口综合ICU床位数为4.37张,地区综合ICU床位配置数量与地区人口密度成正比,综合ICU的医护数、呼吸机数和ECMO数明显不足。

按照“每10万人4.37张ICU”的估计,中国2**021年时ICU个数约为6.1**万个。

但是这些ICU都分布在哪里?从宏观数据就难以了解了。

因此,我们获取了中国所有的医院名单、床位数以及级别,从微观角度来补全这项工作。考虑到《重症医学科建设与管理指南(2020 版)》第十四条的规定:

*重症医学科的病床数量应符合医疗机构的功能任务和实际收治重症患者的需要,并兼顾应对重大突发公共卫生事件重症救治的应急功能。三级综合医院重症医学科的 ICU 病床数不少于医院病床总数的 5%**,二级综合医院重症医学科的 ICU 病床数不少于医院病床总数的 2%**。二级以上(含二级)专科医院应根据实际工作需要确定重症医学科的病床数。*

根据这个规定,我们假设**每个地区的ICU数量就等于三级综合医院的病床数乘以5%加上二级综合医院病床数乘以2%**。

这个计算方式比较粗略,会在两个方面导致偏误。

首先,该方法假设只有三级综合医院和二级综合医院才有ICU,会漏掉许多有重症医学科的专科医院,导致ICU数量被低估。

但另一方面,该方法又假设目前各级医院已经达到了《重症医学科建设与管理指南(2020 版)》的要求,因此会高估ICU的数量。

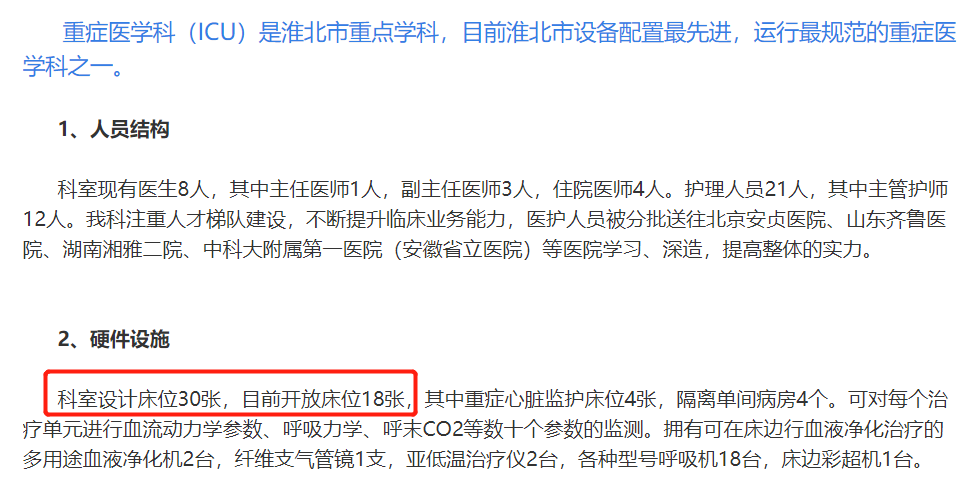

举个例子,位于安徽省淮北市的淮北矿工总医院,是一家三甲综合医院。医院的介绍显示该院共有床位1450张,按照《管理指南》的要求,ICU床位应当达到医院总病床的5%,即73张。但根据该院的重症医学科介绍,该院ICU床位只有30个,占比仅为2%。因此,使用《管理指南》作为计算依据,会高估该医院的ICU数量约两倍。

(以上图片来自淮北矿工总医院官网和该院重症医学科主页)

在高估和低估因素同时存在时,我们的估计反而会更加接近真实情况。将这些微观数据加总后可以算出,中国的ICU数量共有80487张,比《我国医院卫生资源短期配置情况预测》一文对2021年的推测高出近两万张ICU。但考虑到近年来我国ICU增长较快,我们使用这个数字,可以作为每个地区ICU数量的一个较有余裕的估计——当8万张ICU仍然无法满足新冠重症患者的需求时,医疗资源将必定被击穿。

感染高峰到来时,我们到底有多少病人需要病床?多少病人需要ICU?这是我们最为关心的问题。我们使用四波感染高峰时的真实数据,进行分别测算。

1)香港特别行政区2022年9月-10月的感染高峰。

2)新加坡2022年7月-8月的感染高峰

3)香港特别行政区2022年2月-3月的感染高峰

4)新加坡2021年10月的感染高峰

以上四次感染高峰,1)和2)都是奥密克戎BA5毒株,3)是奥密克戎BA2毒株,4)是Delta毒株。

选择这四次感染高峰作为参考依据有两个原因:

首先是因为数据可得性。目前详细公布患病、住院以及ICU病人数据的地区已经很少,香港特别行政区和新加坡不但定期更新数据,数据完整性也很高。

其次,这四次高峰能够从各自的角度提供参考框架,比如我国目前流行的毒株是奥密克戎BA5,和1)与2)的毒株一致;我国目前还没有出现过大范围感染,香港特别行政区和新加坡的首次大范围感染,即3)与4)的两波高峰,也能提供更多参考价值。

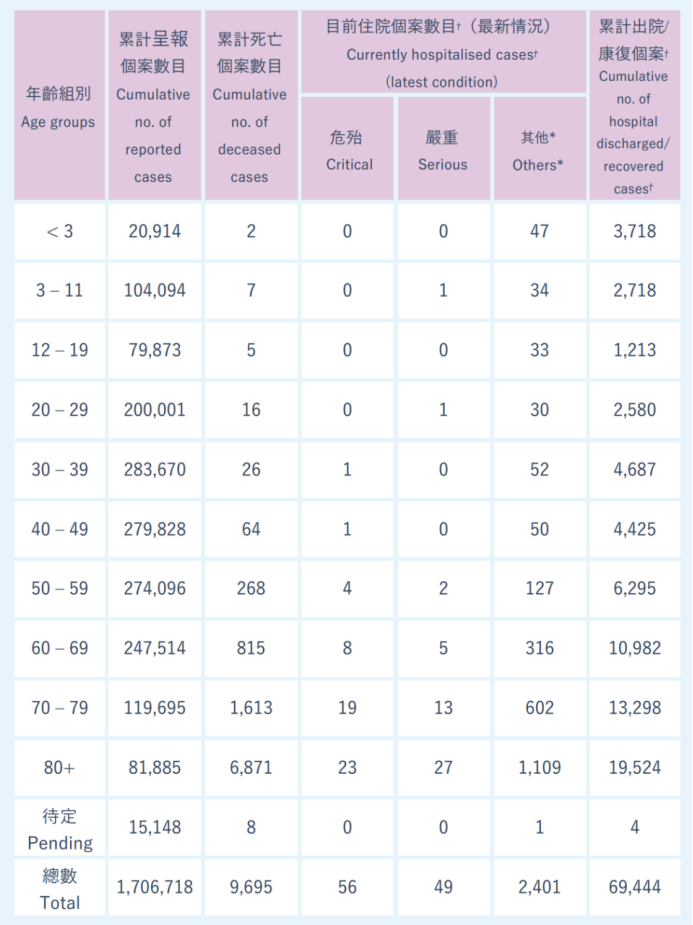

下图是香港卫生署卫生防护中心每天都会公布的当天分年龄住院人数、严重人数以及危重人数:

下图则是新加坡每周发布一次(原为每天发布,2022年9月12日之后改为每周发布)的各年龄组住院人数、输氧人数、ICU人数。

将香港公布数据中的“危殆/Critical”和新加坡公布数据中的“Critically ill and intubated in ICU & Unstable and Under Close Monitoring in ICU”等同于ICU的需求量,将住院人数等同于住院需求量,我们可以算出各年龄组在疫情感染最高峰时期的住院率以及ICU比例。

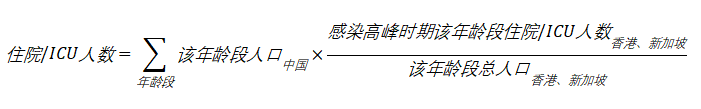

使用2020年第七次人口普查刚刚公布的各城市人口年龄结构,结合不同感染轮次中各年龄段的住院率/ICU使用率,有下式:

有读者可能会问,为什么不分两步,先计算感染者占总人口比重,再计算住院人口占感染者的比重,再把两者相乘呢?使用两步计算,可以首先用流行病学的SEIR模型算出感染者的变化,再通过各国文献资料中给出的住院率和重症率算出其中多少人需要床位与ICU。相比之下,一步直接计算住院/ICU人口占总人口比例,似乎缺少理论依据。

答案很简单——不同国家的“感染者”口径并不一致,感染者是普筛得到的,还是自测得到的?自测感染是在有症状的情况下的结果吗?没有症状的人口是否有自测抗原的流程?筛查流程上的差异,会使得不同地区的“感染者”相差几倍甚至几十倍。例如在2020年初武汉疫情缓解后的抗体抽样调查就发现,武汉市的实际感染数量是确诊人数的12.4倍。当“感染人数”来自不同的口径时,我们将难以计算出人口的感染情况。

因此,我们跳过计算感染人数这一步骤,直接计算需要住院/ICU的新冠患者占该年龄人口的比例,这个数字在各个地区之间反而更加可比。

举个例子,香港和新加坡的病例报告制度不尽相同,香港在BA5高峰期报告的病例增加数占人口比重,仅为新加坡在BA5高峰期时病例增加数占人口比重的60%,但从下图显示,两个地区在BA5感染高峰时的分年龄住院率和分年龄ICU需求率,尤其是ICU需求率,却是十分接近的。

那么,将这两个分年龄的住院率/ICU率代入中国各地人口年龄结构中,我们是不是就能够计算出这些地区的住院/ICU需求量呢?

太乐观了。

香港和新加坡之所以在BA5中能够保持医疗资源不被击穿并且社会运行相对稳定,有一项重要的原因,就是他们已经经历了第一波新冠大流行,实现了群体感染。在《经历过奥密克戎大流行的国家现在怎样了?》一文中也整理了相关的文献,其结果表明:

不同奥密克戎变异株的致病性没有太大区别,像南非的一项研究显示如果控制疫苗接种、年龄、基础疾病等各种变量,BA.1与BA.5感染者在住院风险、重症风险上没有显著差异。过往研究显示,奥密克戎BA.1相比德尔塔致病性更弱,但在2022年年初之后,后续奥密克戎各亚株在全球各地掀起的第二波、第三波疫情,在疾病严重性上的不断减轻,更大程度上是因为反复感染带来的人群免疫基础的提升,而非这些变异株的内在差异。

周叶斌,公众号:知识分子经历过奥密克戎大流行的国家现在怎样了?

为了模拟第一波大范围感染冲击时的医疗需求,我们再使用方案3和方案4,即香港在2022年2月-3月的感染高峰和新加坡在2021年10月的感染高峰作为数据来源,此时的分年龄住院率和ICU使用率如下图所示:

在上面这两张表格中,香港无论是住院率还是ICU率都远高于同年龄新加坡的情况,香港在2022年1月之前的老年人接种率很低,高龄老人接种率更是排名世界倒数第一,高危人群的保护率差异,是这两个地区住院率和ICU率差异的最大来源。

如果将两个地区的首次感染高峰和后续BA5感染高峰对比,差距更是明显。香港的70岁以上人口在第一波群体感染高峰中的ICU使用率,达到了BA5感染高峰时ICU使用率的近30倍,60-69岁人口的ICU使用率在两次感染高峰期间也相差16倍。

将这四种感染模式的分年龄住院率和ICU率,与不同城市的人口年龄结构向量相乘,再除以各地区的床位、ICU对比,可以得到床位和ICU的占用率,并算出不同占用率地区居住的人口占中国总人口的比重,见下表:

从上表可以看到,若是中国的第一波感染高峰与香港和新加坡的BA5感染高峰类似,那么感染高峰期的病床的使用率也将能控制在4%左右甚至更低,全国所有人口居住的城市都能将新冠相关的病床使用率控制在10%以下。

即便是按照这样的感染模式,ICU的新冠患者占用率也并不算低,高峰时期有16%到17%左右的ICU会被新冠患者占用。

如果按照区域划分,则全国有34%-39%的人口居住在可以较好应对疫情高峰的地区,这些地区的ICU新冠占用率可以控制在10%以下。

有42%-46%人口,所在城市的ICU新冠占用率会达到10%到20%之间,这部分人口会感受到重症医疗资源变得更加紧张。

有15%-16%人口,所在城市的ICU新冠占用率达到20%到50%之间,这部分人口会感受到重症医疗资源明显降低。

有2%-3%人口,所在城市的ICU新冠占用率超过50%,但未达到100%。这些地区重症资源将被大量挤出,每救治一个新冠患者,就会有一个其他病因的重症患者无法得到救治。

还有1%左右的人口,所在城市的ICU新冠占用率超过100%,这些城市倾其所有也无法应对新冠患者的医疗挤兑。

这仅仅是香港和新加坡在最近的BA5毒株感染高峰时期的住院情况。如果感染比例换成香港和新加坡的第一波感染时的数字,医疗资源的占用将更为严重。

在病床使用上,新加坡第一波感染模式依然可以保证床位的占用比例稳定在10%以下,但香港第一波的感染模式会使得62.65%人口所在城市的病床占用突破10%,还有36.18%人口所在城市的病床占用达到20%到50%之间。只有1.17%的人口所居住的城市能够充足的病床容纳新冠患者。

ICU的情况还要糟糕许多倍。新加坡第一波感染模式下,全国的ICU会被新冠患者占用82.5%。这个数字在全国同样不是平均分布的,具体到每一个城市来看,没有一个城市可以用20%以下的ICU占用度过新冠感染高峰。42.29%人口所在城市ICU会被新冠重症患者占用一半以上。还有19%人口所在城市的ICU全部腾空也无法容纳高峰期的所有新冠重症患者。

如果在香港第一波感染模式下,全国的ICU资源全部专供新冠患者,也只能容纳此时新冠重症患者的三分之一。只有7.3%的人口居住的城市可以用50%到100%的ICU占用率度过感染高峰,还有92.7%的人口,ICU资源被新冠完全击穿。

在这种模式下,ICU缺口最大的城市将是丽江市,新冠重症患者需要的ICU数量,达到了丽江市可以提供的ICU数量的67倍。此时此地的重症新冠患者,将无法得到有效治疗。

下表根据床位、ICU以及各城市的医护人员数量,将城市分为五类。第一类是医疗供给严重不足的地区,第五类是医疗供给相对充裕的地区。从第五类到第一类,应对新冠的医疗资源,逐渐紧张。

注:

1,该表没有包含的城市,是我们的微观数据中没能够找到ICU床位的城市,这些地区我们暂时无法确定其真实医疗资源提供水平,因此暂时不知应当如何归类,但大概率应该放入医疗资源水平较低的那一类中。

2. 该表可能会与我们想象中的排名不太一致。这是因为新冠的医疗资源需求,最主要看的正是80、90岁以上人口,这部分人口的入院率和ICU使用率都是其他年龄的几倍甚至几十倍。一些发达地区老龄化严重,ICU看似多,但在新冠大流行时根本不够;一些欠发达地区因为老年人较少,反而不需要多少医疗资源,正如我们很少看到老龄化程度很低的非洲欠发达国家因新冠而产生的医疗资源冲击一样。

在以上所有测算中,我们都没有将当前实际ICU床位的周转情况加入测算,考虑到不少医院的ICU当前已经高负荷乃至满负荷运转,“第一次冲击”对重症医疗资源的占用只会比上述测算结果更加严重。

写到这里,许多读者可能已经在上面的四种测算情境中选出了自己认为合理的答案。

悲观者会认为中国的第一波感染可能比香港、新加坡的第一波感染好不了多少,结果会更接近上表的方案3和4。

而乐观者会认为,BA5在香港和新加坡的数据中显示出了越来越低的ICU占用率和病床占用率,足够说明病毒的致死率、致病率正在减弱,因此医疗资源的占用会更接近上表的方案1和方案2。

由于认知上的差异,意见自然会分为两派:悲观者认为我们还没有到放开的时候。而乐观者认为,只要为ICU占用可能达到50%以上的一小部分人口配备更多ICU和医护人员,他们就能平稳度过感染高峰。而按照方案1和2,这部分人口仅占3%,因此针对性的资源配备可以做到的。

哪一种观点是对的呢?

世界上所有其他国家和地区的数据,都已经无法为我们提供答案。所有地区的BA5或者BF7毒株感染,都发生在已经群体感染过的人群身上,我们永远无法知道这些地区要是没有群体感染过,BA5和BF7会产生多么剧烈的首轮感染。

但是,中国自己的数据,给我们提供了参考。

首先,中国并没有发生过大规模的群体感染,即使是武汉地区在爆发初期,血清抗体阳性比例也只有6.7%,远低于世界上其他已经经历过群体感染地区的抗体抽样结果。

2022年3月开始的BA2毒株感染,和10月以来的BA5、BF7毒株感染,发生在不同的地区,前者在吉林、上海,后者在广东、重庆、北京,这也排除了由于部分人群感染,在局部产生“群体免疫”后造成的估计偏误。

其次,中国的患者定义和重症病例定义,在时间上是前后一致的,仍然是通过大规模筛查发现阳性病例,并没有出现从普筛到自测的口径变化。这使得数据的前后更加可比。

因此,我们只要观察中国3月以来的疫情和11月以来两波疫情的重症率,就可以看到病毒到底有没有减弱。

下图画出了过去一年多以来中国本土每天的感染者数量(本土确诊病例+本土无症状感染者)和重症病人数量(所有重症病例-境外输入重症病例)。

可以看到,在3月以来的这一波疫情中,4月10日的感染病例达到20万以上,此时的重症病例为80人。而在本轮疫情中,11月19日的感染病例达到20万以上时,重症病例已经上升至95人。

在2022年4月19日,重症病例破100人时,全国总感染数量已经超过了30万人;而在本轮疫情中,11月20日的重症病例突破100人,此时全国总感染数量仅有23万人不到。

8个月过去,两波疫情相比,重症率提高了。

这个结果指向了一个我们不愿意承认,但是却不得不承认的事实——世界范围内的感染浪潮在趋缓,是由于疫苗和群体感染带来了更高的免疫水平。对从未有过群体感染的中国来说,本轮疫情BA5/BF7毒株可能造成的生命损失,不会比2022年3月时BA2原本会造成的损失更轻,相反可能更加严重。

因此,如果此时出现第一轮群体感染,中国的情况将不能参考新加坡和香港的BA5感染高峰,只能继续参考这两个地区的第一波感染。

但新加坡的第一波感染数字也难以作为中国的参考依据——2021年10月时,新加坡的80岁以上老人的疫苗全程接种率就已经达到90%以上,数倍于中国老年人的疫苗覆盖率。奥密克戎对灭活疫苗的免疫逃逸能力,也比德尔塔(新加坡第一波感染时的主要毒株)对辉瑞或莫纳德疫苗(新加坡的主要接种疫苗)的免疫逃逸能力强得多。

于是,唯一能参考的,仍然只能是香港的首轮群体感染,也就是四种方案中最差的那种。甚至可能比最差的那种,还要更差一些。

为什么会发生这种现象?关键仍然在于免疫水平。我们从疫苗接种的情况就能看到答案。

上图显示了从2021年3月以来每个月的疫苗接种情况。从2021年9月,到2022年2月底的半年内,中国一共接种了10.6亿剂疫苗。

从现在往前计算半年呢?6100万剂。

世界范围内其他地区过去一个月的疫苗接种数量,是去年6月高峰接种时期的八分之一。而中国在过去一个月的疫苗接种数量,仅有去年高峰时期的千分之五。

中国的疫苗接种,要比整个世界的衰减速度快许多倍。这意味着中国对新冠的免疫水平,比世界平均值衰减得更快。

全民接种情况不容乐观,从3月开始就在不断宣传的老年人疫苗接种情况如何呢?

从下图可以看到,60岁以上人口的全程接种率,确实上升了,但只上升了6%,从80.27%上升至86.38%,且从8月起老人接种率就几乎不再上升。

最需要保护的80岁以上老人,在这8个月来的其接种率也有提升,但提升的速度依旧缓慢。

在2022年3月时,中国大陆80岁以上老人的加强针接种率是19.7%,在全世界有数据的国家和地区中,排名倒数第二,仅仅高于香港特别行政区的11.5%。

8个月后的现在,中国大陆的80岁以上老人加强针接种率提升至40%,在全世界有数据的国家和地区中,位列倒数第一。因为原本的倒数第一名香港特别行政区,老人们在过去的8个月中大量接种疫苗,80岁以上人口的加强针接种率已经提升到63.2%,反超了23.2个百分点。

逆水行舟,不进则退。中国的疫苗接种态势,使得中国和世界其他地区相比,拥有更低,且衰减更快的免疫水平。尽管新冠病毒目前在整个世界都难以掀起太大波澜,它对于中国的威胁,反而增大了。

在“二十条”发布时,国家疾控局副局长常继乐多次提到“两害相权取其轻”的说法。到底是不是要用更严格的封控,这个决策就像是观察一架天平,一边是封控造成的损失,另一边是不封控造成的损失。哪边沉下去更多,我们就要选择另一边的方法。

2020年初时,这架天平显然是沉向了不封控的这一头,此时中国及时选择了严格封控,用比较小的经济代价,保护了大量生命不遭损失。

从2020年初到2022年3月,这架天平的左右重量一直在出现变化——

病毒毒力逐渐降低,第一波群体感染造成的死亡逐渐减少,不封控这一头的重量,在逐渐减小。

病毒传播力的上升,使得封控的成本更大。封控这一头的重量,在慢慢增加。

原本一边倒的天平,其中的一边变得越来越轻,接近平衡,终于逆转。许多国家和地区,在这样的平衡变化下,“两害相权取其轻”,选择放开。

原本一直在监测疫情与各个场所人流量的Google Mobility数据,在一个月前正式停止更新,下图列出了工作地点和娱乐地点人流量的世界平均水平。该指标以2020年前五周作为基准值,大于0则说明好于基准。

可以看到,虽然疫情在2020年造成了巨大的损失,但零售和娱乐场所的人流量在2021年6月之后回到了基准值,工作场所的人流量也在2022年2月之后回到了基准值。两者在停止更新前都超过了2020年年初基准值20%左右。

一些发达国家,例如美国、日本等,他们的零售、娱乐、工作场所人流量确实还没有完全回到基准水平,但如果把整个世界占大多数的发展中国家一起考虑进去(中国除外,因为Google Mobility监测不到中国数据),整个世界,已经回到,甚至超过了疫情前。

因为害怕疫情所以不敢消费,不敢上班?Google Mobility指数告诉我们,这个问题在世界范围内并不普遍存在。

一切看起来似乎朝着确定的方向在前进,如果封控的成本再大一些,放开的成本再小一些,对于中国来说,轻的一头是不是也要更换位置了呢?

事与愿违。2022年11月的这一轮疫情,在中国造成的重症率,甚至要高于8个月前。天平的这一头,生命可能会出现的损失,忽然又沉了下去。

如果在2022年3月时,我们用保护生命的理由选择继续封控,那么现在,这个理由不是变得更弱了,而是更强——此时如果不继续用更加严格的手段封控,生命的损失会比8个月前更大。

从3月吉林、上海封控,到现在11月各地区“各自为战”,我们经历了什么?

这8个月,是我们的封控强度进一步加强的8个月。封控的短期成本有目共睹,长期成本也初露端倪。

这8个月,是疫苗接种速度大幅度减缓的8个月。3月时,中国半年内接种疫苗10.6亿剂。11月时,半年内的接种量降低到6100万剂。2022年8月之后,中国的疫苗接种数量骤减。我们体内的免疫水平,正在减少、消失,并且越来越低于世界平均水平。

这8个月,同样是老年人疫苗接种基本没有显著改进的8个月。高龄老人加强针的接种率,中国原本在所有可以找到数据的国家或地区中排名倒数第二,仅高于香港特别行政区。而现在,排名倒数第一。

8个月前,香港第一波感染带来的医疗冲击告诉我们,生命的损失真的很大——从2022年3月到5月,短短三个月,超额死亡达到9000人,接近香港全年死亡人数的五分之一。

8个月后,事情没有丝毫变化。可能会发生的生命损失,变得更大了。可能会被击穿医疗资源的地区,变得更多了。

“两害相权”的天平纹丝不动。天平的两边,未见丝毫减轻,竟然越来越重。在“择其轻”的踟蹰和犹豫中,时间汹涌流走,留下空白的人生片段。

回到文章的标题,我们真的准备好经历第一波新冠大流行了吗?

答案很简单,不仅没有准备好,还离准备好更远了。如果这个趋势继续下去,我们可能永远准备不好。