编者按:《CDT报告汇》栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样,包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。

中国数字时代本周推荐媒体:

1989年的传真:关于“六四”历史记忆的Facebook公共主页。其官方简介:1989年5月及6月,香港学联及各界声援北京民运的记忆。

一、不明白播客专访王超华:从六四到白纸——国家纪念的意义

1989年,王超华是中国社科院研究生。在“六四”学运爆发之后,“她代表研究生院参加北京高校学生自治联合会,成为常委、副主席,组织参与各种活动”。在“天安门大屠杀”发生后,北京市公安局通缉了21名学生,她位列第14位。后来,她流亡美国,获得加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 东亚系博士学位。目前,她在该校担任兼职助理教授,并且正在教授一门关于“六四”的课程。

在不明白播客的采访中,她分享了自己的教学经过以及和中国留学生的互动。她表示,纪念六四重要的意义是因为这是“我们民族精神最重要的一个基点”。在“六四”中爆发出来的“追求正直、公义”是整个社会道德的基础。“如果你不停地、不间断地破坏历史记忆,改写历史叙述的话,你破坏的是整个社会对于人类基本道义的一个认同,实际上是把整个社会的道义水平向下看齐,越拉越低。这是一个长久的伤害,对于整个社会重建、精神向上的状态,对于每一代人来说都是一个长远的伤害。”

不明白播客专访王超华:从六四到白纸——国家纪念的意义

主持人袁莉在节目中问了一个重要的问题:“我们还相信中国将在不久的将来走向民主化吗?”

王教授则表示,“我觉得中国将来走向民主化不像我们当初想象得那么确定无疑了…….这个心态、观望、观察方式和当时冷战结束是有关系的,都是以为冷战既然结束了,包括大学者像福山,都会以为全世界都会走向美式和西式民主这样一个方向。但是实际上,一波一波民主化浪潮基本上在2011年阿拉伯之春之后就受到了挫折,相对停顿了”。

然而,她也提出了乐观的两个看法。一个是无论如何在今天这个时代,“很多实际上是极权性质的政府,都要走民主程序的表演”,比如中国的人大。另一个,王教授表示,虽然她认为短期内民主很难实现,但是随着社会的发展民众会意识到“我的处境和我的政治权利是密切相关的”,因此会在一些细节问题上发声。比如,“中国政府对于残疾人方便行走的设施越来越重视了”靠的就是这种呼吁,而不是直接的政治渠道。

二、美国之音专访何晓清:从六四、香港到白纸,以记忆作为反抗

王超华教授在接受采访时,曾提到了自己的“六四”课程受到了另一位“六四”亲历者、历史学者何晓清的启发。据悉,何晓清从2010年起连续五年在哈佛大学开设 “天安门运动历史与记忆” 课程,是第一位在哈佛开课“六四”相关课程的教授。

在六四前夕,美国之音也专门采访了何晓清教授。1989年时,何晓清17岁,以中学生身份参加了省港大游行。1998年,她移居加拿大并在多伦多大学获得了博士学位。之后,专门从事包括“六四”在内的历史研究。2019年,她任职香港中文大学历史系副教授。然而,她在见证了香港“反送中”运动和香港人背叛停止一切纪念“六四”的活动后,2022年底她的签证突然被港府拒绝,因此遭到校方即时解雇。

美国之音专访何晓清:从六四、香港到白纸,以记忆作为反抗

她称,从天安门到中大校园,两度失去“民主女神”。

“我生命里两次经历这种失去,89年我虽然不在天安门广场,可是我在广州能看到香港的电视,那个六四民主女神像是代表我们一代人向往的、美国的自由的象征。当时的我们觉得,我们中国人也能有一个我们自己的民主女神。”

“到了2019年,我第一天进香港中文大学的校园,看到香港的民主女神,就好像她是你的一个老朋友,第一次看到她就是那种那么亲近的感觉,每年六四我都会到民女那里去纪念,每天也都会看到她矗立在校园,一直到2021年的Christmas Eve(圣诞夜)她被拆除……我从一个十几岁的小女孩到长大成人当了老师,两次经历‘民女’在我的眼前消失,我觉得这种无助是非常的强烈的,觉得我们一代又一代的去争取,但最后却又一次次的失去……”

和王超华教授类似,何晓清教授也反驳了“六四”镇压是为了“所谓的经济发展”这种说法。“如果你告诉大家说,我89年镇压六四是为了你们好,我如果没有镇压的话,中国哪里有那么好的经济发展?我们国家哪里有那么的富强?所以这个镇压死一些人,换得(中共)政权稳定,换来这些经济发展,用这种论述来‘辩证历史的道德意义’(debating the moral meaning of history),在这样的表述底下你可以看到,那你的意思就是说:人的生命、尊严所有的一切都可以因为钱、权然后来牺牲掉?”

而对于“六四”以及“纪念六四”的意义,她表示守住记忆、传承历史就是最大的反抗。“我们没有权力,但是我们有对历史的记忆,而记忆和历史本身就是一种最好的反抗。因为有一些东西是坦克、机枪、监狱都不能够夺走的,那就是我们对自由的渴望和对真相的追求。中国知识份子一代又一代的流亡、出走,但不论是六四一代、香港一代、还是白纸这一代的年轻人,只要能守住我们的记忆和历史,就是反抗的最大武器。

三、德国之声专访林培瑞:八九六四和“向前看”

林培瑞是美国知名汉学家、普林斯顿大学东亚系荣休教授。1989年六四事件期间,他担任美国科学院中国大陆办事处主任。6月5日凌晨,他把方励之夫妇带入美国大使馆。因此,林培瑞上了中国政府的“黑名单”。1996年以后,他被禁止进入中国。

“六四”35周年当天,林培瑞接受了德国之声的采访。不同于其他受访者,林教授的看法却更加乐观。

德国之声专访林培瑞:八九六四和“向前看”

“5年来,我每次的六四都有一种共同的印象,就是回顾当时的灾难,同情那些被伤害的人等等。可是近几年来,有一种向前看的情绪。六四的学生示威,当年我没想到那么多人会出来上街,也没想到那么多普通北京公民会支持他们。这让我感觉到中国底层对共产党统治的反抗比我本来想象的还要深。因为日常生活里的价值观还在那儿。”

“现在回顾35年来,我更觉得哪怕习近平那么想做个新的毛泽东,磨灭一般老百姓的日常生活,都成为习近平的崇拜者——这是一种表层现象。我相信中国老百姓的日常生活价值观还没有多少变化”。

此外,他还比较了“六四”和白纸运动。“ 相同的地方是,都是出来抗议的“。“不同的是,白纸运动中的白纸上没有字,这是一种很有趣的表达方式。”而“六四”则是有明确的口号和标语。另一不同点在于,“白纸运动中站在前线的人,女性比六四时多。六四的时候,男女都有,但基本上带头的是男性。而在白纸运动中,大概50%以上的领导或起领导作用的人是女性。我觉得他们的女性主义,大概间接地是从西方借来的,给了他们一种勇气和理论基础。”

而对于未来是否还会出现“六四”,他表示,“这是个很难回答的问题,因为涉及将来……我比较有把握的是,我觉得中国老百姓的日常生活的价值观没有变化……这种从下往上的要求,无论如何,将来还会出现”。

四,萧强:六四历史“无论如何也抹不掉”

中国数字时代创始人萧强在六四前夕接受了多家媒体的采访。在德国之声的采访中,萧强重申信息自由与知情权的重要,并表示知情权也是当年“六四”的核心诉求。

在采访中,他提到,“中国数字时代的工作主要是观察在中文的社交媒体上,特别是社交媒体上,特别是在中国大陆防火墙内、防火长城里边的社交媒体上,时时会透露出——即使是在严格的审查和过滤之下,一些对于六四事件的反思也好,回忆也好。因为这个事情触动到中国政治体制的一些基础性的问题,人们对于现实的深度考虑。”

“如果有这样的言论和声音的话,特别是在严格审查和严格压迫的条件下,也可能会用种种比较间接的渠道发表出来,也可能转到墙外发表出来。这是中国数字时代工作最关心和最注意的,我们把它搜集和存盘。”

德国之声还发问,“即便现在处于比较黑暗的时期之下,六四作为集体记忆一直都还是存在的,即便在比较年轻的世代中间。我们也许可以将之形容为一种韧性。您怎么看待这个现象?”

萧强表示,“我想六四有一种伟大的精神力量。我说它是伟大的精神力量是因为,当年实际上在全国范圍之内,当然核心是在北京示威的学生、天安门广场,你看到中国人争取自由民主真正的愿望和声音。当《人民日报》的记者在街上游行打著牌子说 ,不要逼著我们说谎;当北京的市民能够站在军车面前,近距离挡住戒严部队的士兵;当全国的大学生,特别是北京,上百万人在天安门广场,不管是他们的绝食,不管是他们的坚持,这些最后是永远被历史记下来的见证和事件。”

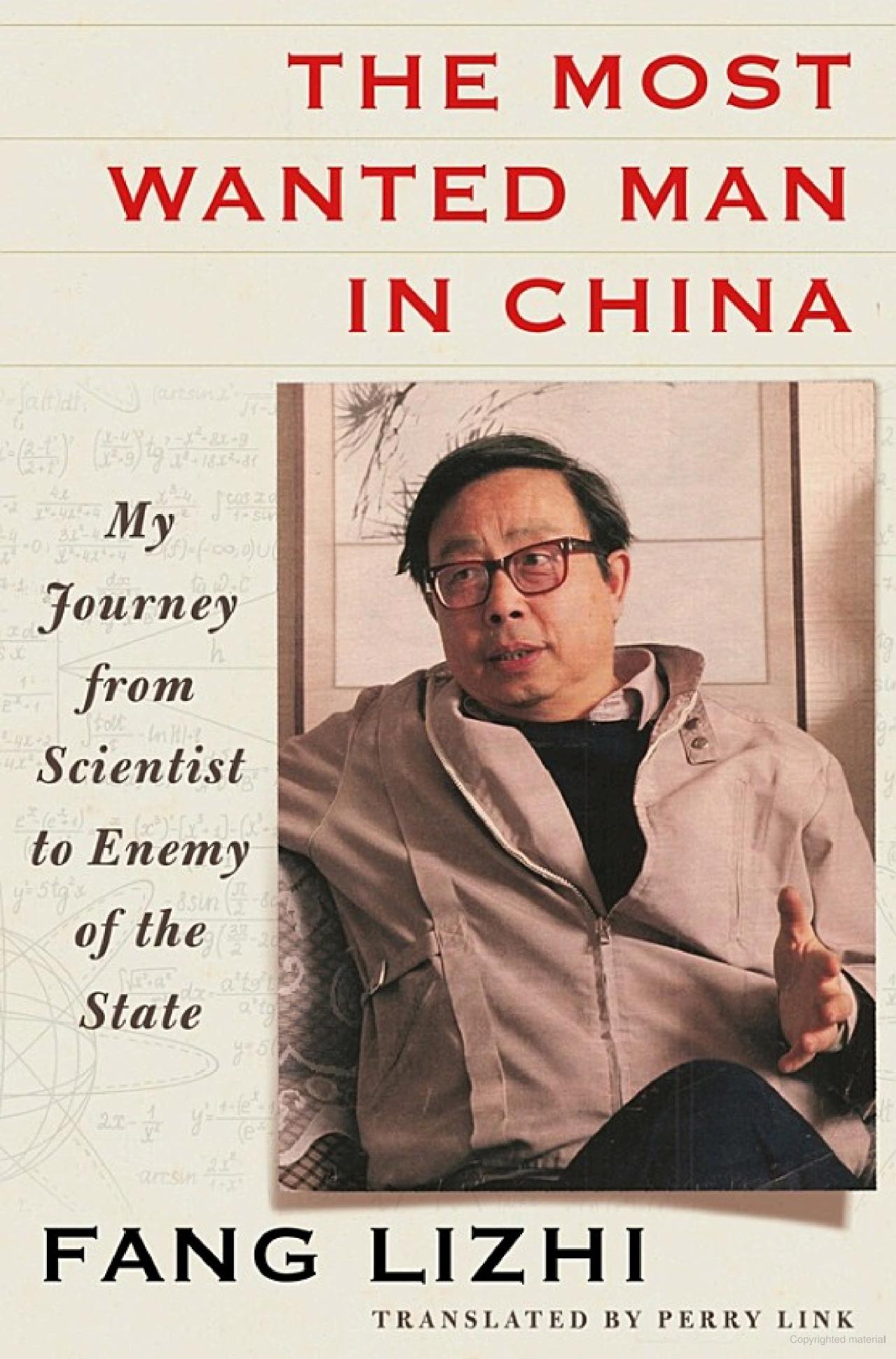

在另一场China Book Review的采访中,萧强则推荐了多本书去了解“六四”和理解中国的极权体制。

第一本书是《方励之自传:中国头号通缉犯》 (Fang Lizhi’s autobiography, The Most Wanted Man in China: My Journey from Scientist to Enemy of the State) 。方励之曾任中国科学技术大学第一副校长,而萧强则是该校学生,因此他表示二人非常熟悉。萧强总结方励之就是中国的中国的萨哈罗夫(编者注:萨哈罗夫是苏联“氢弹之父”,也是著名人权活动家,1975年诺贝尔和平奖得主)。他表示, “方励之在天安门事件中激励了一代中国青年。”

之后,萧强还推荐了描写“六四”人权领袖刘晓波的书——《我没有敌人——刘晓波的生平与遗产》(I Have No Enemies: The Life and Legacy of Liu Xiaobo, by Perry Link and Dazhi Wu)。

萧强表示,在他眼中“天安门事件”根本没有结束,因为还是同一个党在执政、在镇压人民,没有根本改变。而方励之以及刘晓波他们在“六四”中的勇气和追求才是真正使中国走向现代化的力量。“如果我们想了解中国将走向何方,最终将如何发展,我们就不能忽视这种对现代化的真正追求,不仅是在经济上,而且在根本的政治制度层面,在价值层面,中国的未来将是什么样子。这就是为什么方励之和刘晓波依然重要。”

此外,他还推荐了《天安门文件》(The Tiananmen Papers, by Liang Zhang, edited by Andrew J. Nathan and Perry Link, with an afterward by Orville Schell),来更详细叙述六四事件的来龙去脉。

最后,他推荐了两本书介绍中国数字极权的书,《监控国家:中国寻求开启社会控制新时代的内幕》(Surveillance State: Inside China’s Quest to Launch a New Era of Social Control, by Josh Chin and Liza Lin) 和《哨兵国家——监视与中国独裁政权的生存》(The Sentinel State: Surveillance and the Survival of Dictatorship in China, by Minxin Pei)。他表示,透过这两本书可以理解在当下的互联网时代,中国政府是如何通过技术监控人民而实行独裁统治的。