一种纪念,各自表述。台北六四纪念晚会的沿革变化背后,是两岸三地政治局势和人们的认同结构35年发展变迁的缩影。

作者 李花开

编辑 于长夜

平台编辑 覃山

2024年6月4日,台北,傍晚,阴天。

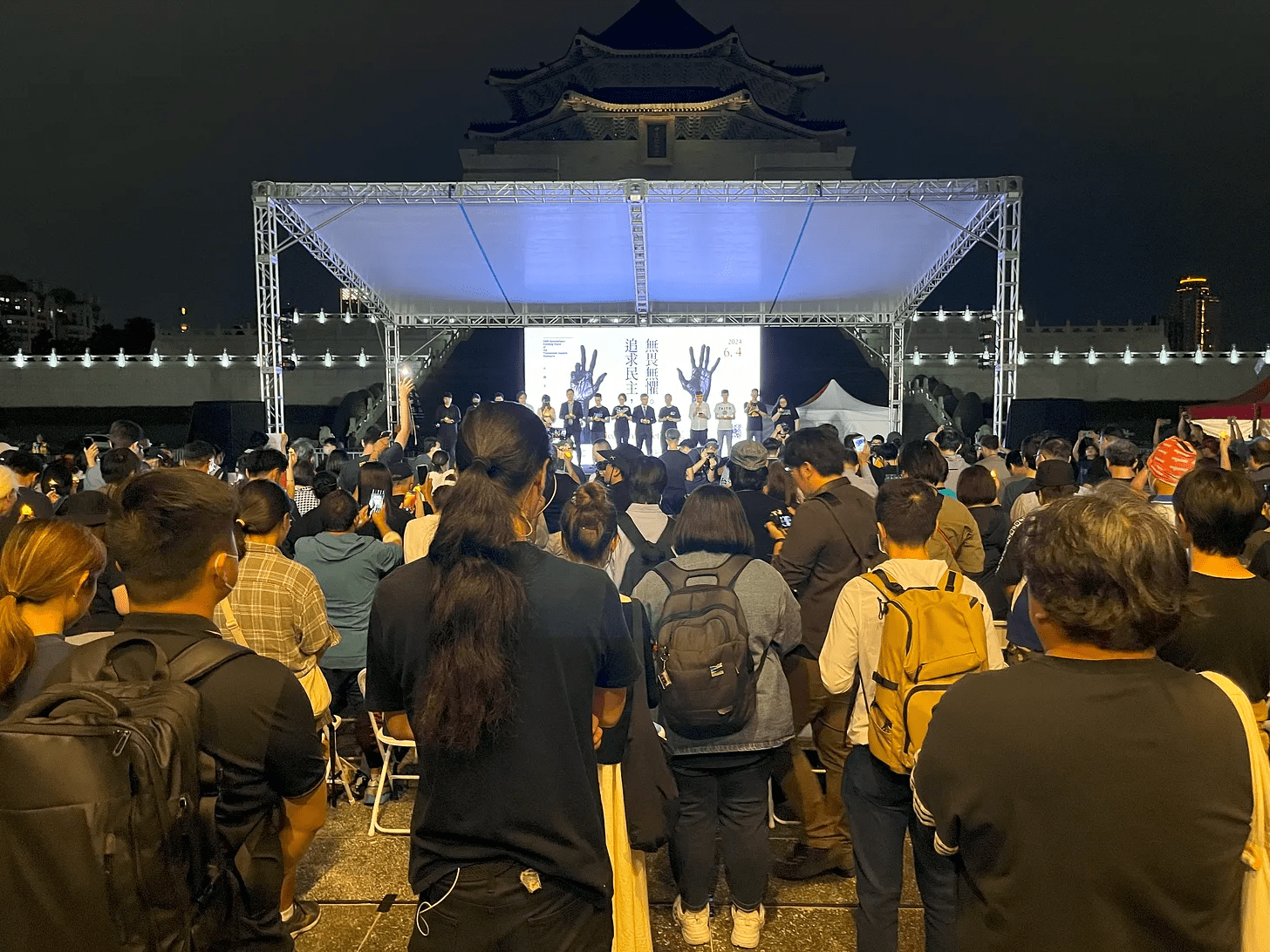

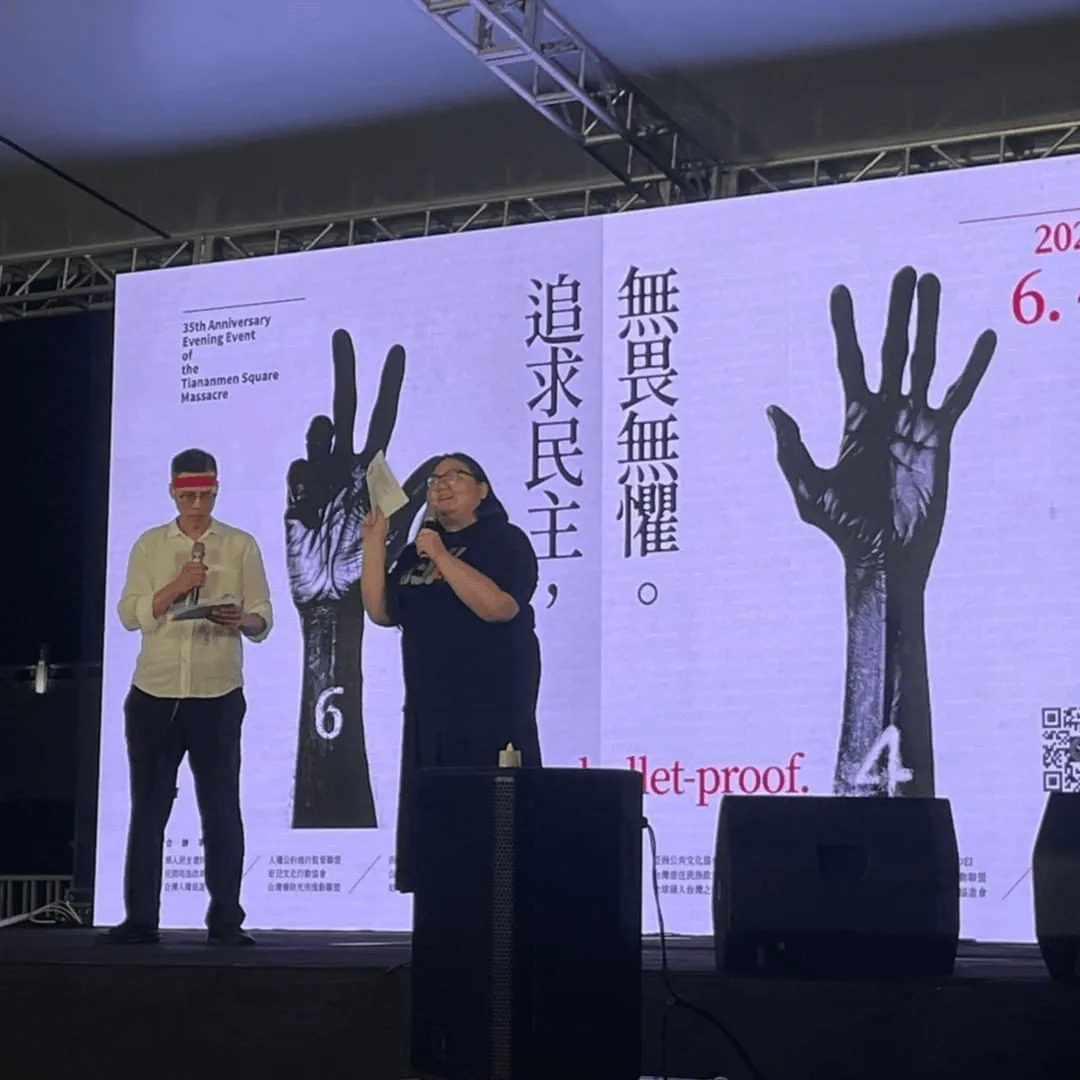

中正纪念堂前一块被专门划出来的场地内,由华人民主书院主办的六四35周年悼念晚会,于6点40分正式开始。

六四晚会开始前(图片来源:作者供图)

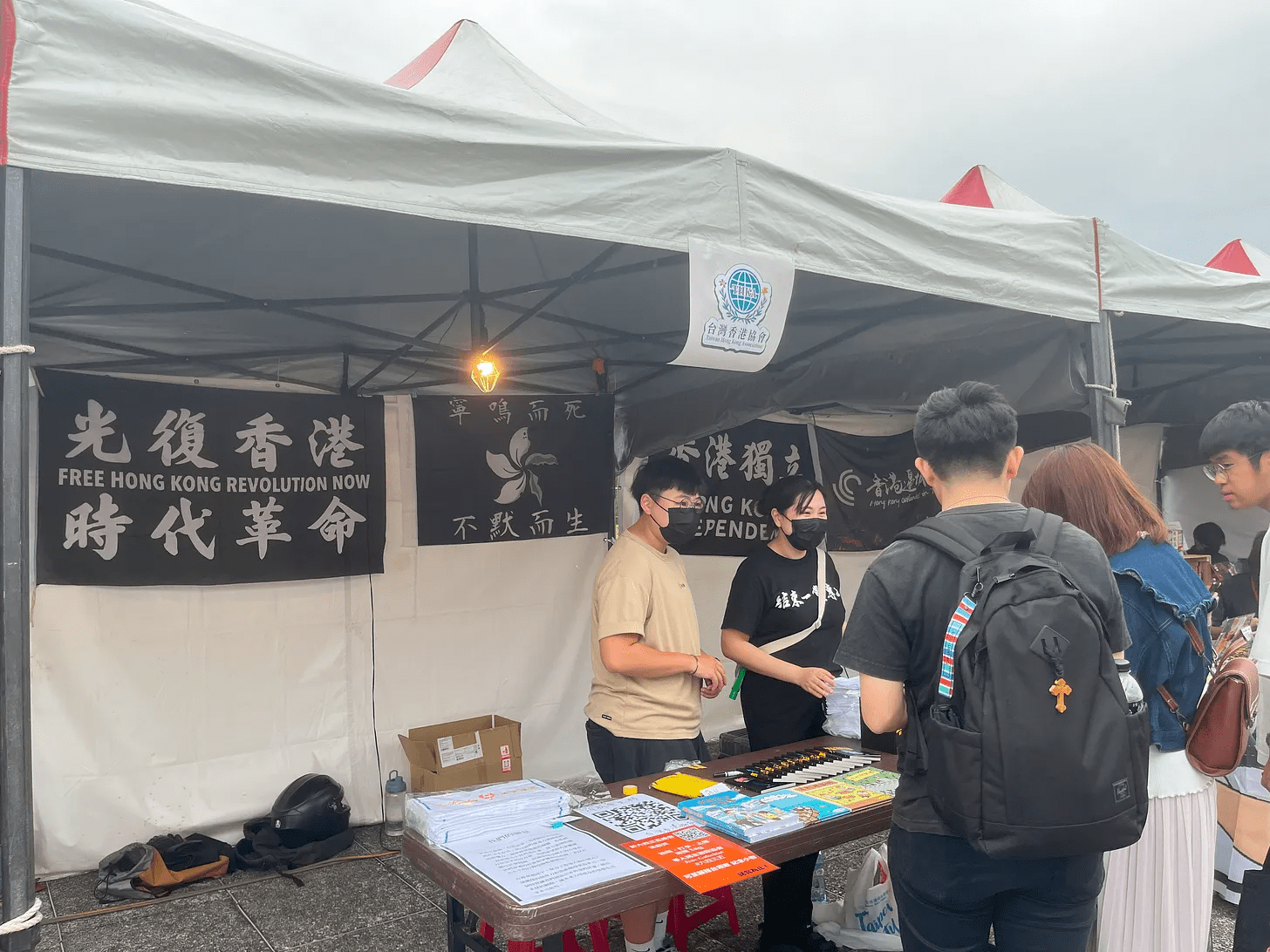

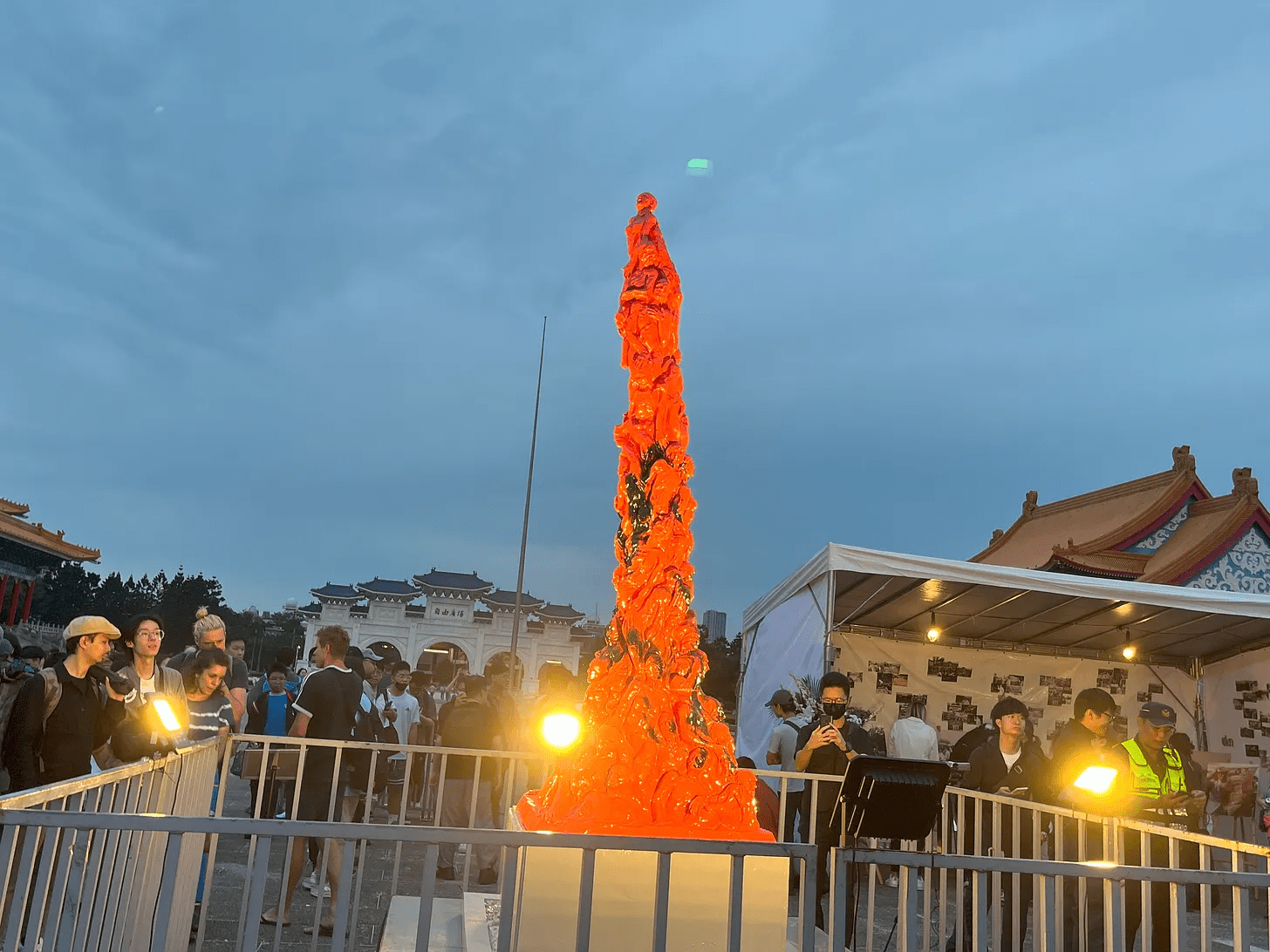

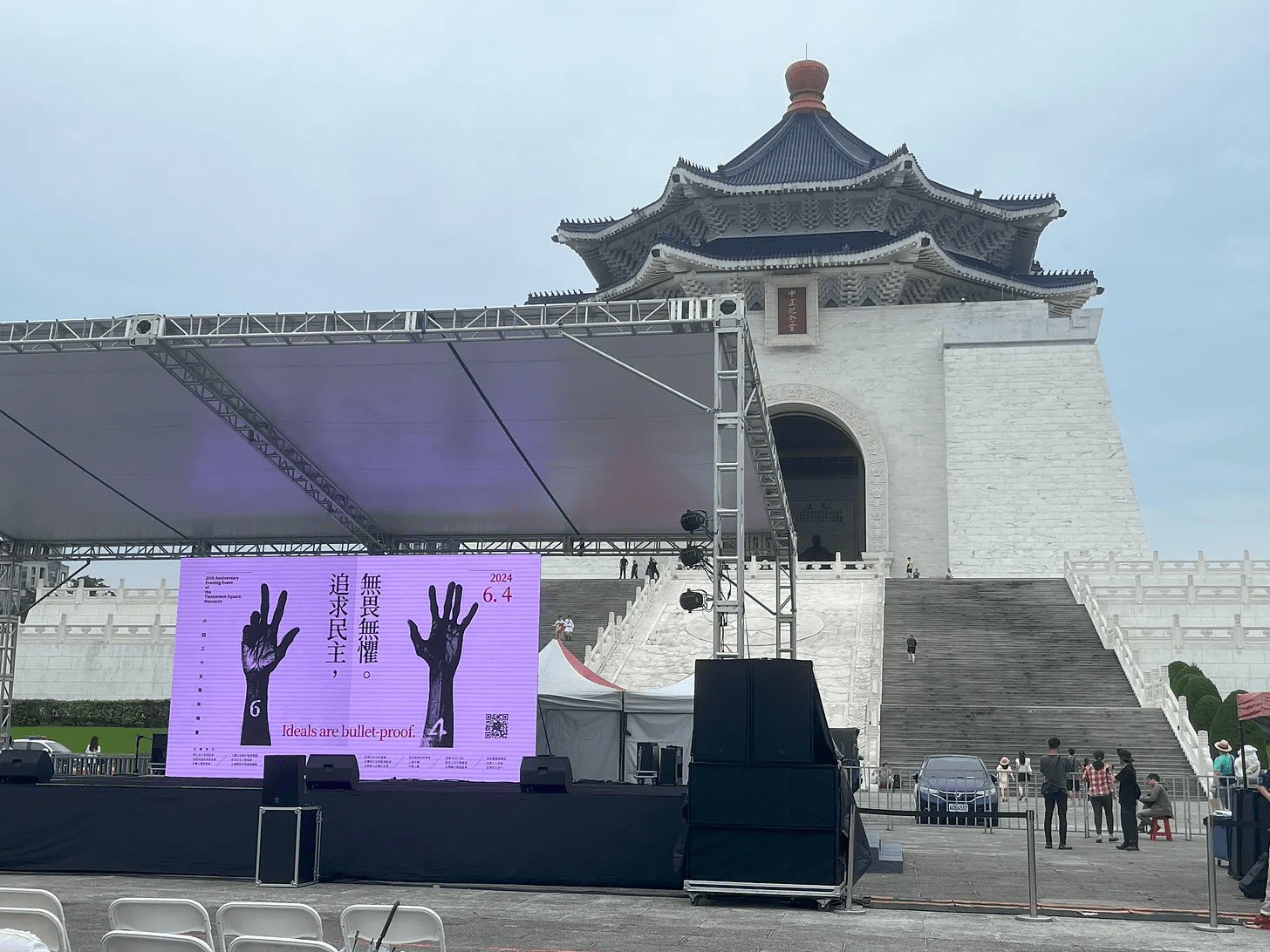

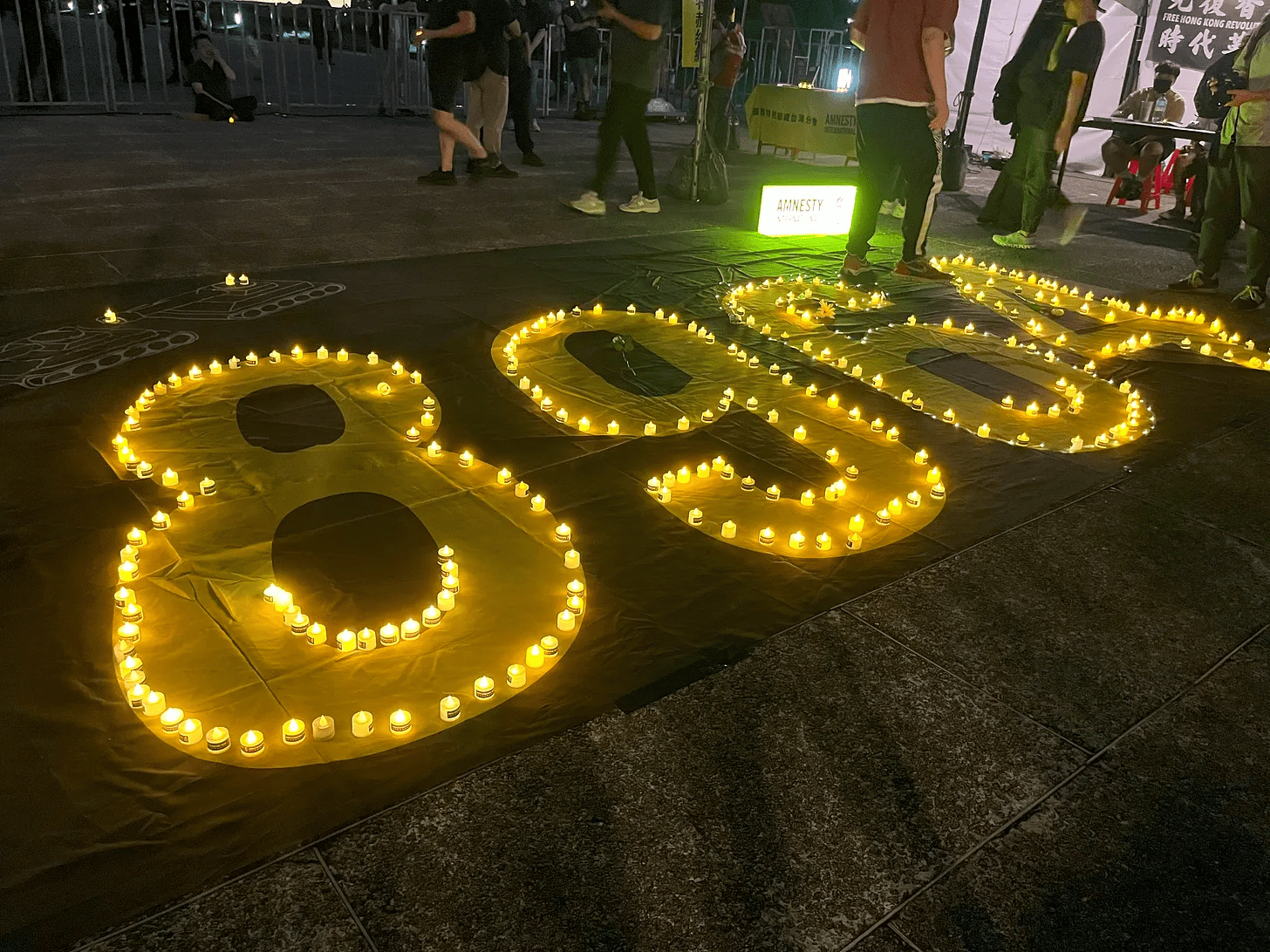

晚会舞台的两侧,分别是不同公民组织设立的摊位,除了关注台湾本地议题的组织之外,亦有不少由港人成立的关注香港的组织,写着“光复香港,时代革命”的黑色旗帜在不同摊位出现多次。在晚会的入口,竖立着丹麦艺术家高志活作品“国殇之柱”的小型複制品,再往里走,参与者在地上用烛光拼出了“8964”的字样。

用烛光拼成的“8964”(图片来源:作者供图)

这场悼念晚会被视为目前“华语地区唯一可以公开纪念六四的晚会”,主办方称有两千人参加。虽然规模已数台湾历届六四晚会中较大的,但人数仍远不及曾在香港维园举办的六四晚会。

台湾六四晚会在不同人的眼里,意味着什么?在两岸逐渐走向敌对、台湾本土意识兴盛的今天,台湾六四晚会的举办者,又如何理解自己在做的事?

香港人:“原来大家都不唱歌的”

现场的香港人很多。今年晚会的两位主持,有一位便是香港人,主持过程中更是用国语和粤语交替进行。在晚会的一开始,主持人便用粤语带领大家一起喊,“平反八九六四,追究屠城责任!”,这是过往每年都会在维园六四晚会出现的口号;在晚会即将结束时,大家亦用粤语高喊“光复香港,时代革命”。

晚上八点零九分,大家一起默哀64秒。(图片来源:作者供图)

除了几乎随处可以听到的粤语之外,辨别现场的港人还有两种方式:一是口罩,二是黑衫。

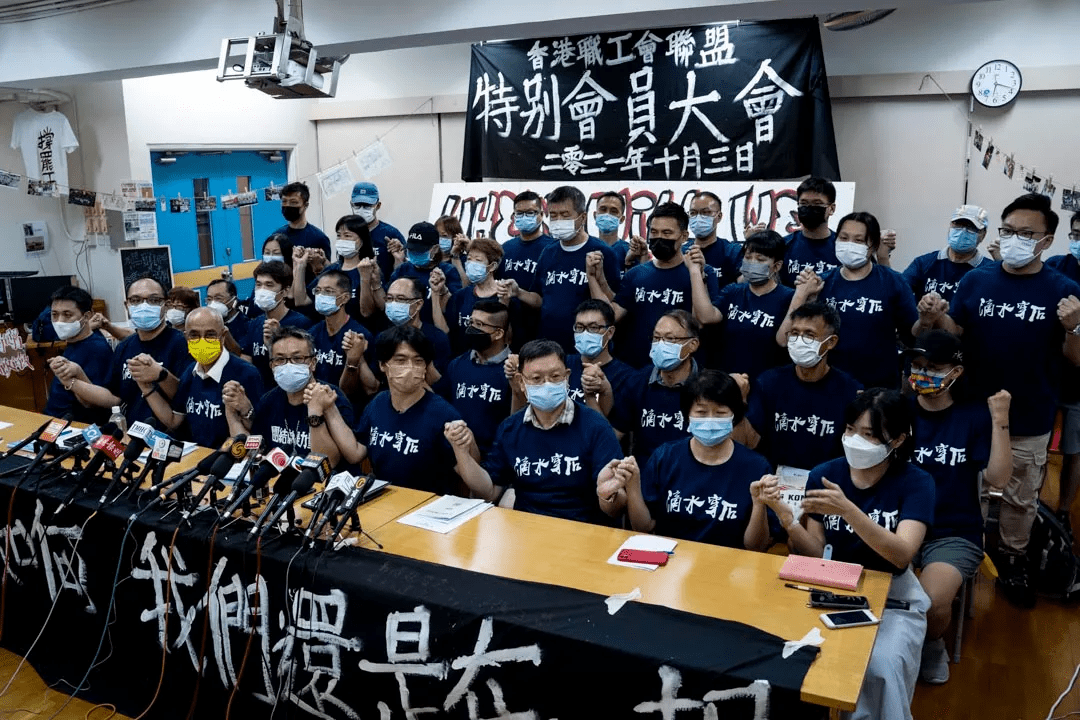

Wendy便是这样一位戴着口罩、身着黑衫的年轻港人,她身形瘦小,语气活泼,极具亲和力。她曾在香港的工会组织“职工盟”工作,2022年,“职工盟”迫于压力解散,Wendy为了避免被捕,决定移居台湾。

香港职工会联盟是香港泛民主派的重要组织,成立于1990年7月,主张独立自主、民运与工运密不可分。香港《国安法》实施后,2021年10月3日,职工盟迫于政治压力宣布解散。(图片来源:端传媒 / 林振东 摄)

那时,仍是疫情期间,从香港到台湾需要进行七日隔离,第八日正好就是6月4日,她结束隔离后,第一件事便是来到自由广场悼念,发觉现场几乎都是香港人。隔离时的孤单、在港时的不安,都在熟悉的语言、熟悉的氛围中爆发,那晚,她多次流泪。

从前,在香港,因为在NGO工作,她亦会参与六四晚会,和同事一起在维园摆摊,宣传、筹款。如今,在台湾,为了谋生,她选择了一份“主流”的工作,“有时难免觉得可惜”,她说。

“台湾的六四晚会好不同,首先是规模小很多,其次好多政党在这里发表演说”,Wendy说,“今年的形式还多了一些,有行动剧等等,我上次(2022年)来的时候,就是请不同的政党上来讲话,一直讲一直讲,好像变成一个政党活动。”

这次专程从香港赶来参加六四晚会的Emma,也体会到了差异。她看起来三四十岁的年纪,戴着口罩,手持烛光,一个人一动也不动地站在人群中。她说,“在香港,我们会唱很多和六四有关的歌,在台湾,原来大家都不唱歌的。而且,现场基本都是和我年龄差不多的人,很少见到小朋友;在香港,很多时候都是家长带着小朋友一起来参与,希望小朋友记住六四。”

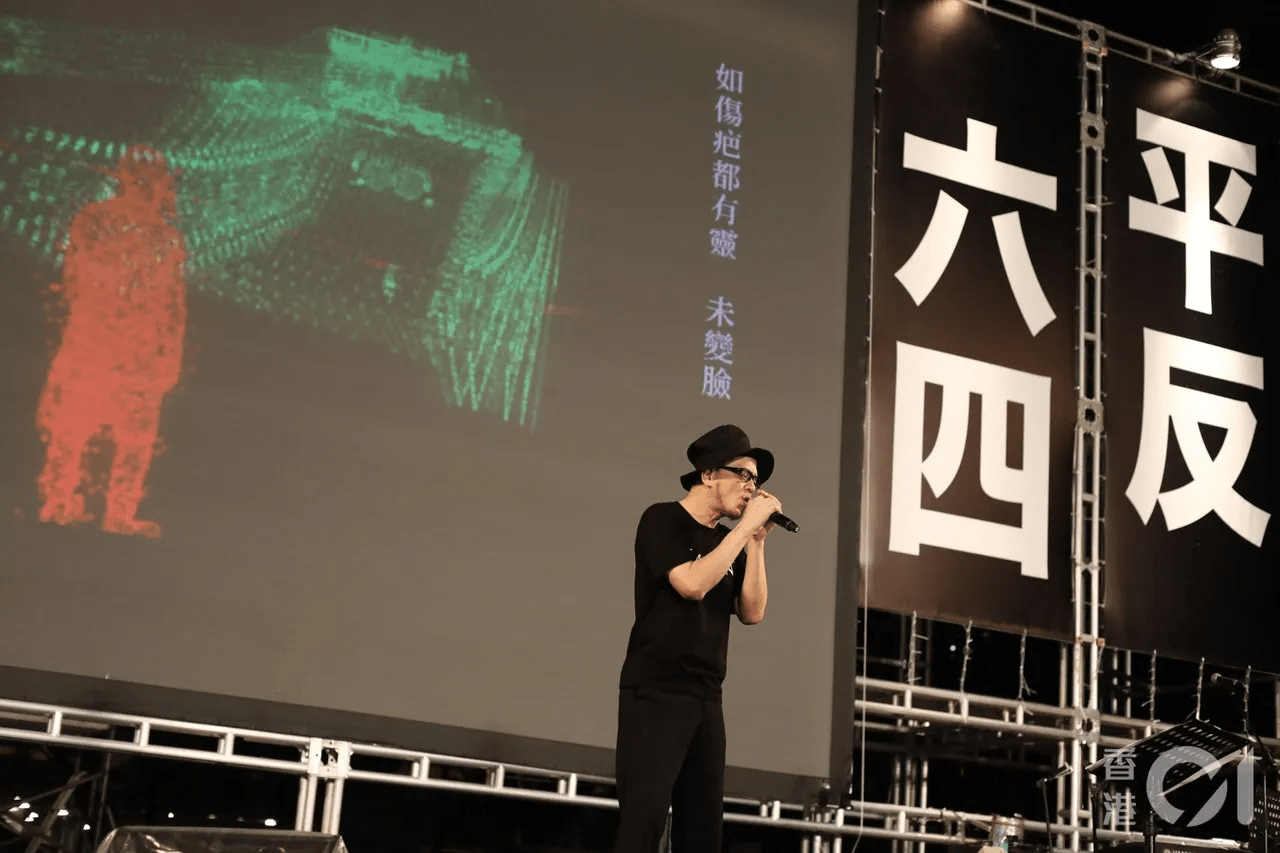

2019年6月4日,香港音乐组合“达明一派”成员黄耀明在维园晚会中演唱《回忆有罪》,这首歌由“达明一派”为纪念六四事件三十周年而创作。(图片来源:香港01 / 罗君豪 摄)

她上一次参加六四晚会是在2019年的维园,那也是香港最后一次举办六四晚会。六四发生时,她还是一个小学生,“当时太小,只模糊知道发生了一件很大的事”,后来才通过书籍和维园六四晚会了解到了更多来龙去脉,之后很多年,她在“天安门母亲”组织中做义工,用这样的方式记住六四。

晚会结束时,Emma再一次感慨:“这里真的和香港的晚会好不同!”但又很快接着说,“但在离香港这么近的一个国家,还愿意纪念这样的晚会,很难得,我作为香港人,觉得很感恩。”

另外一位港人阿炳,则觉得“不同肯定是好不同,但无需去比较”。他六十多岁,精瘦,从帽檐露出来的头发已经花白,戴着黑色的口罩,身着一件写着“结束一党专政”的黑色T恤衫。阿炳告诉我,他原本也在香港从事社会运动,组织游行示威,2020年因为《国安法》被捕,期间和妻子分开,2023年只身一人移居台湾。

六四发生时,他27岁。他记得那时香港挂起八号风球,120万市民仍然上街游行支持北京的学生,他也是其中一员。“当时人多到,走路只能一步步挪”,他现场和记者演示,左脚往前挪一小步,右脚再很快跟上。他在电视上看到坦克碾压学生的场景,至今难忘。从那时起,他每一年都会前往维园参加六四晚会。

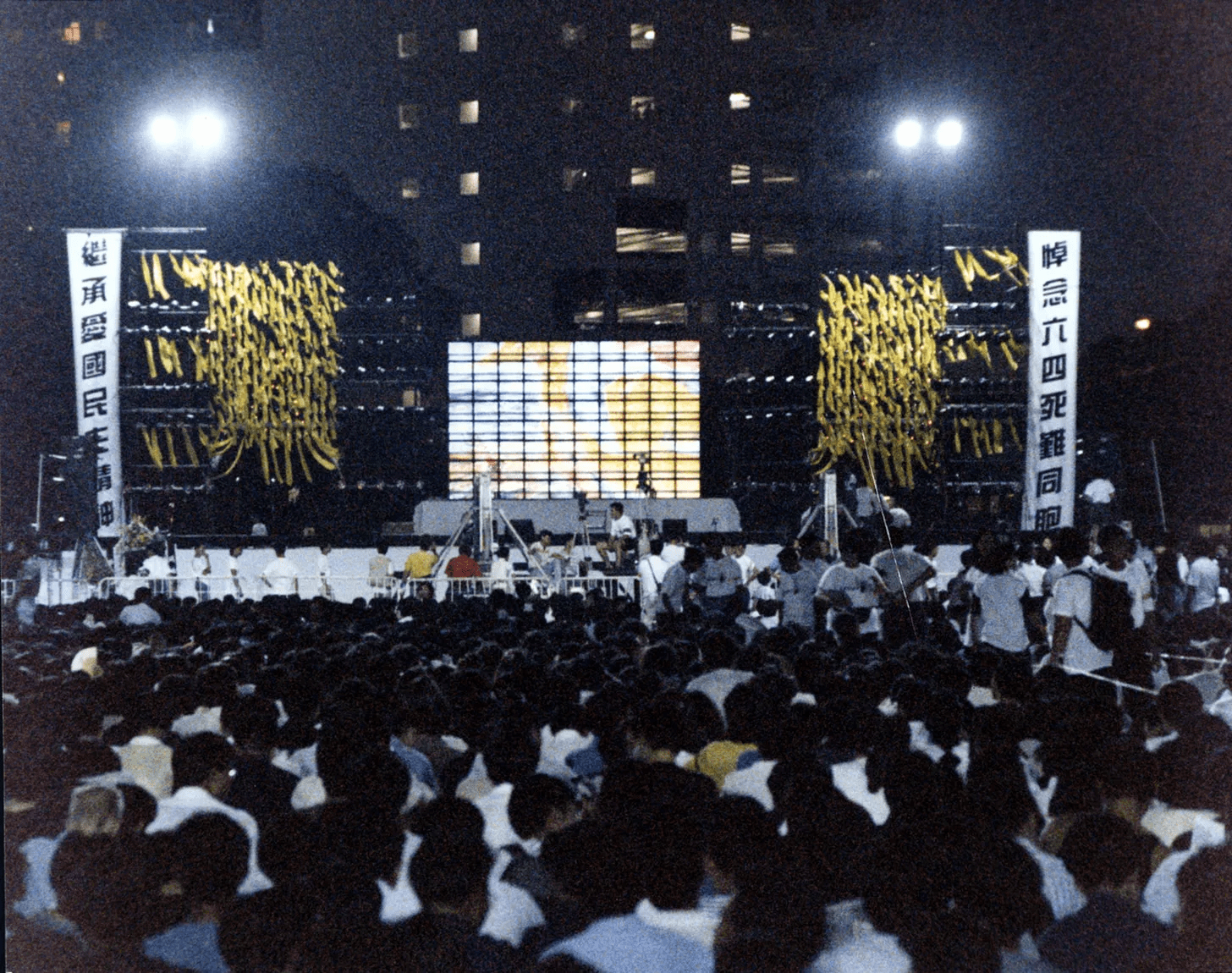

1989年9月12日,香港巿民出席维多利亚公园的“六四百日祭大会”,悼念六四死难者。 (图片来源: 香港01 / 支联会提供)

去年移居台湾后,他亦每年都来参与。

谈起台湾的六四晚会,阿炳说,“台湾不像香港,他们对六四没有感觉,办得没有香港那么投入”,然后立刻话锋一转,“但他们肯办,我就很高兴,要感谢他们。”

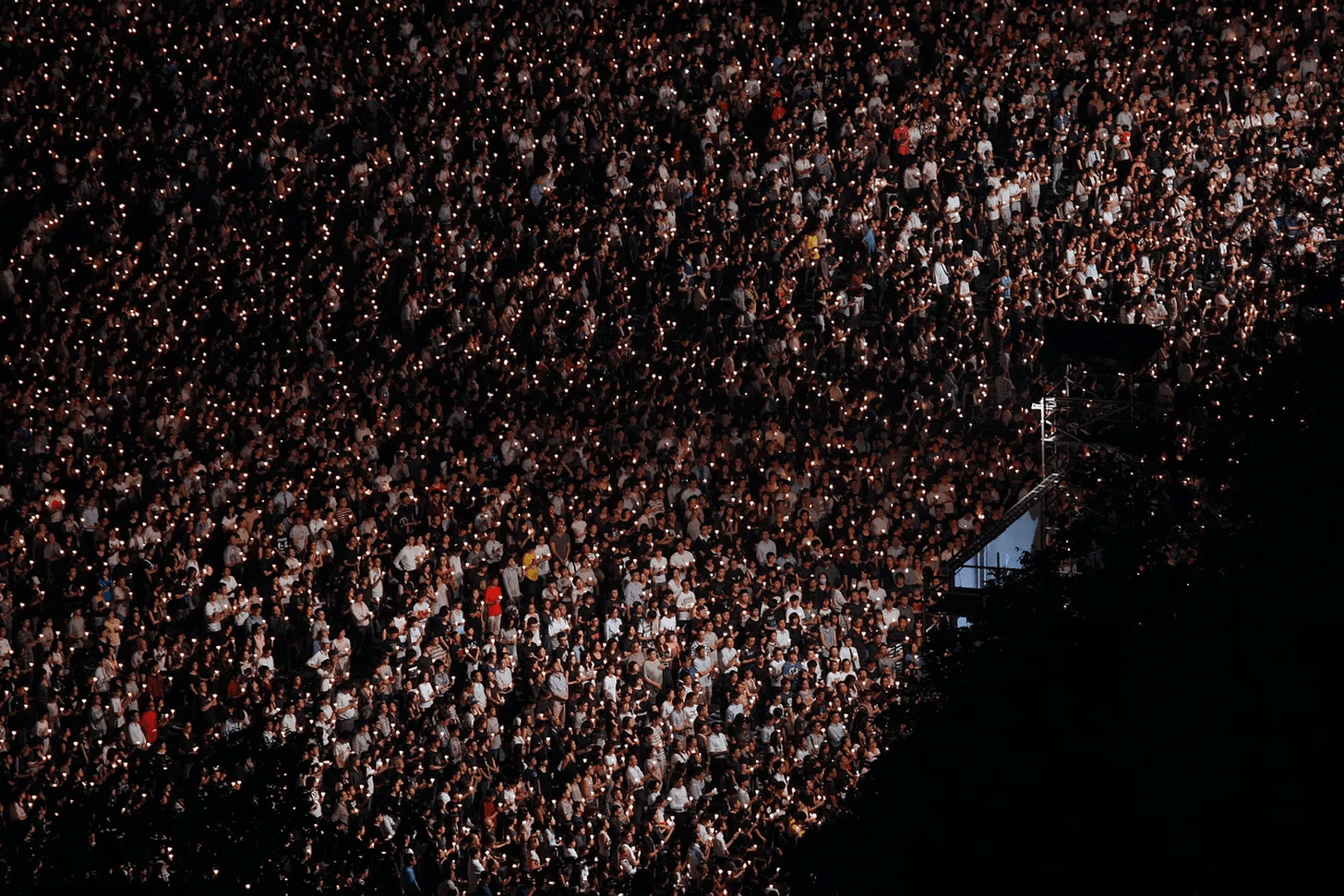

香港维园的六四晚会从1989年到2019年,三十年间从无间断,亦是香港每年标志性的政治集会。维园六四晚会,不仅仅是悼念逝者与铭记历史,也蕴含着改变中国现状的政治诉求。

2012年6月4日,维园烛光晚会超过18万人出席,大会公布场内人数突破往年纪录。(图片来源:路透社 / Tyrone Siu )

2014到2016年随着香港本土派的兴起,也出现过对六四晚会“行礼如仪”的批评,一些本土青年和支联会分庭抗礼,另外举办集会纪念六四,并传递出“我是香港人,不是中国人”的声音。支联会的五大纲领之一“建设民主中国”也在那时引来许多争议,本土派青年挑战道:“民主中国与我何干?”

Wendy那时也关注到这些批评,但她仍坚持参加六四晚会,“当时感受到中国对香港的影响越来越大,就有一种预感,觉得六四晚会可能有一天会办不下去,所以很珍惜每一次机会”。

2019年,“反送中运动”爆发,维园六四晚会重新被注入现实意义,纪念六四,不仅是悼念亡者,也是当下香港人反抗中国极权侵蚀香港自由的抗争。主办方称当年有超过18万人参与,仅次于2009年的20万人(编者注:连同未能进场的市民计算共20万人)。此后,由于政治空间急剧紧缩,香港无法再举办六四晚会。

现场几位受访者,都提到“台湾六四晚会不唱歌”这点,他们所指的是香港维园六四晚会中,每年都会播放的六四歌曲,比如《自由花》《民主会战胜归来》等。这些歌曲大多为粤语,表达对六四的伤痛和对民主自由的向往,许多香港人通过这些熟悉的旋律,传承着对六四的记忆,一代又一代。

2019年6月4日,香港维园六四30周年集会,六四乐队演唱《自由花》。(视频来源:YouTube账号@Victor Wong)

在台湾的六四晚会,则明显不同。六四民运学生、在台港人、海外参与“白纸运动”的华人等人物轮番上台发表讲话,讲述中国对不同群体的打压,“反中”的意涵明显,但传递出的信号并不是反抗或改变,甚至不是铭记,只是以此说明对岸政权的无情与残酷,比起香港维园,多了一种旁观的距离感。

大陆人:“会让人觉得这是一场已经死掉的运动”

在现场的大陆人,更加低调、隐匿,不可辨认。

2019年7月,中国大陆以“鉴于两岸目前关系”为由,取消大陆居民的自由行。2020年,蔡英文成功连任后,大陆方面暂停了陆生赴台留学、交换的计划。疫情爆发后,台湾政府全面拒绝包括大陆游客在内的所有外国旅客入境。2022年底,台湾开放了除大陆游客以外的游客入境。

目前,只有常居海外的大陆游客能够申请台湾的观光签证进入台湾。也就是说,此次能够来到台湾六四晚会的大陆人,要么是常居海外以游客的身份而来,要么是台籍异性伴侣(两岸同婚尚未通过),要么是此前已经获得学生签证的陆生。

Lou是2011年来到台湾念书的第一批陆生,已经以学生的身份在台居住超过10年的时间。十年中,她只在刚来台不久时参与过一次六四晚会。

“台湾的六四晚会常常会把西藏议题、新疆议题等等和六四都放在一起,我并不是觉得这些议题完全无关,而是感到他们想要传递的信息是非常简化的,就是‘你看,中国就是这么邪恶’,真的就只是如此,没有其他。”

她对这样的简化感到失望,又习以为常。Lou本身在台从事中国公民社会的相关研究,“在台湾,当你谈到一些中国的劳工运动、维权或者社会抗争的时候,它们全被都被用来证明‘中国多么邪恶’,没有人觉得这些抗争和台湾有任何关系,不管是好的或坏的关系。六四也是一样,永远被用来向台湾人喊话:我们应该远离中国,越远越好。大家没有任何要介入的意思。”

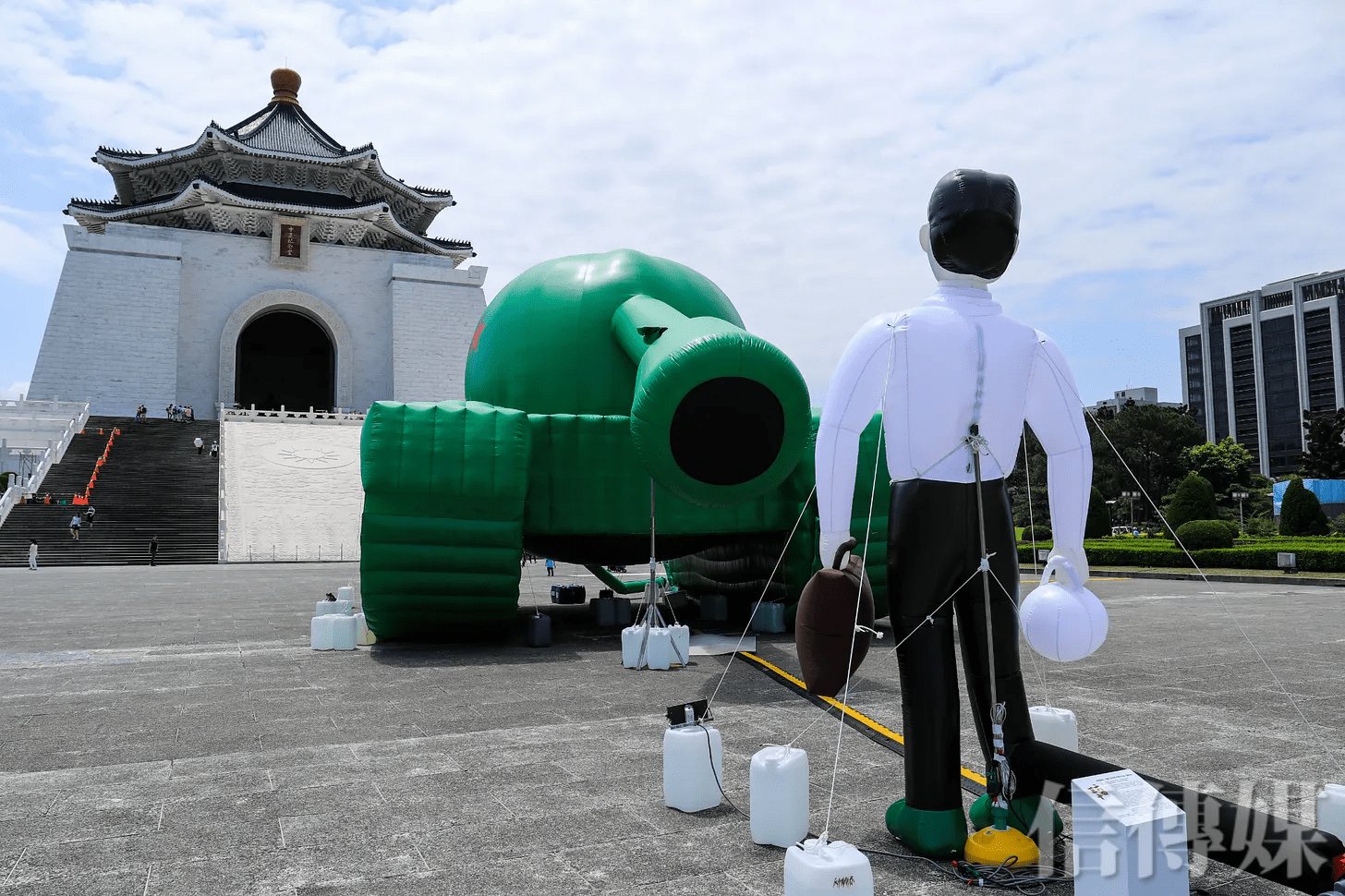

2019年5月24日,华人民主书院在中正纪念堂主办“六四30周年特展”。台湾多媒体艺术家Shake在自由广场搭建了一座充气气球“坦克人”的装置作品,用以致敬六四事件中只身阻挡坦克车队的运动抗议者。(图片来源:信传媒)

除了大陆的公民社会,她也关注国际议题,曾组织过声援其他国家社会运动的行动,发现也是关注寥寥,“大家真的只关注台湾本土议题。”

而作为北京人,她对六四却有着更不同的感情。“我还在母亲肚子里的时候,发生了六四。上中学的时候,有一些老师就和我们讲六四,讲我们的学校在那时候发生了什么。我在北京路过一些相关的地点时,这段历史就会在我脑海中跳出来。怎么说,对我而言,六四不仅是一个理性的认知,更是一个和我的身体相关的记忆。”

在北京读大学时,同学们也会在每年6月4日三三两两地坐在学校草坪上,谈论时事。虽然极其隐晦,但也是对六四的一种纪念。2014年左右,她前往香港参与过维园六四晚会,她感到虽然在表面上,香港采用的论述和台湾有相似性,“但如果对香港的主办单位、参与者有更多了解,就可以感受到,香港人不是在谈论一个要远远踢开的东西,即六四是‘与我有关’的,那种切身性与台湾的氛围非常不同。”

今年,她陪同友人一起来到六四会场,最终却决定提前离去,“这么多年,这一套论述并未改变”,她说。

小点2016年左右从大陆来到台湾读书,每年六四,她都会看关于六四晚会的报道,却只在2023年因为恰好路过短暂去过一下现场。她说:“悼念有很多方式,不一定要去现场。我甚至觉得,真正关心这个议题的人,是不会去(台湾六四晚会)的。”

“在台湾六四晚会的语境中,会让人觉得这是一场已经死掉的运动。当然,它的确失败了。但也影响了之后的无数人,就算是89年之后出生的人,也都知道这件事,会用自己的方法去探索这段历史,拼凑那个碎片。所以在我看来它不是死掉了,它有一个后来发生的继续的过程。但是在台湾的语境里面,从来都没有人想要去呈现这个。”

来台湾十年的北京人王先生与一位台湾人结婚后,一直留在台湾。十年间,他只来过三次六四晚会,今年,他拿着相机在会场拍照,当被记者问到为什么会来时,他用“我纯粹只是来看看”表达自己的失落。

他说:“在台湾,纪念六四的活动跟六四的关系并没有那么大,而我更在意的是六四那件事情。在这里,大家是想借六四来谈论其他议题。比如2014年,大家会谈论更多和“太阳花”有关的议题;近几年,会更多谈论香港。我其实能理解他们(台湾人)的角度:‘六四这件事我能谈什么呢,其他的我也谈不了,我只能谈我能谈、想谈的东西’。我觉得也有一种无力感。你可以看到,现在的这一场基本上就是变成了台湾跟香港为主的一个晚会,它不仅是纪念六四了。”

台湾六四35周年集会,关注香港赴台新住民的“台湾香港协会”的摊位背后,挂有“光复香港、时代革命”等反送中运动时期的口号。(图片来源:作者供图)

在大陆人眼中,六四在台湾被符号化了,它只是一个历史的证据,用来证明对岸的邪恶和台湾的民主。在这样的叙述中,原本沉甸甸的记忆、悼念,和可能的反抗与行动,都被抹除了。记住六四,只是为了提醒人们,台湾一定不能被那个政权统一,而至于对岸政权具体如何发展,则与我们无关。

除了台湾六四的论述让大陆人感到疏离之外,安全亦是大陆人的一个考虑。小点提到,2023年现场许多摄像机让她感到“紧张”,所以很快便离开。在今年的现场,记者亦遇到另一位极其低调、戴着口罩的大陆男生,对方婉拒了采访请求。

举办者:他国事物,难道我们就不能关心吗?

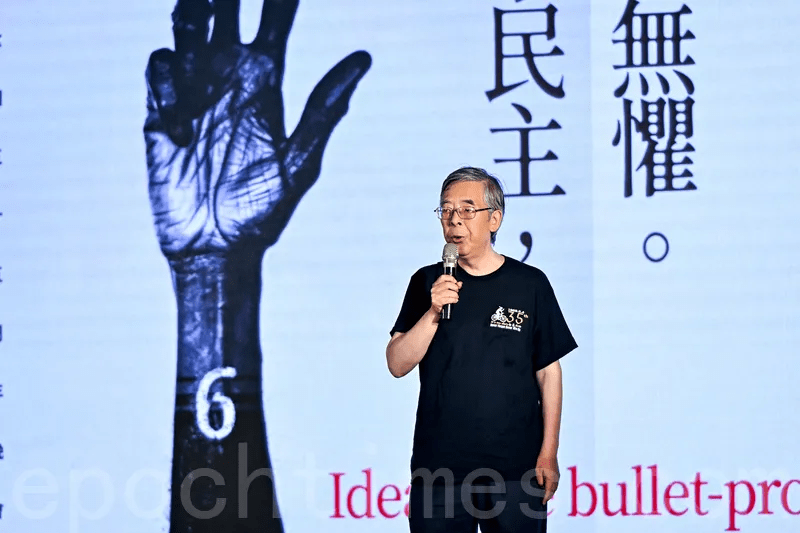

今年的台湾六四晚会由华人民主书院举办。华人民主书院是一个致力于关注华人社会民主进程的非盈利组织,成立于2011年,当时的发起人有两岸三地的民运人士,首届主席是王丹。据了解,2019年后,机构内的香港职员逐渐迫于压力离开,目前工作人员以台湾人为主。

“华人民主书院”是由两岸三地民运人士共同创办的非营利组织,2011年于香港注册,同年5月30日在台北宣布成立,目的是通过网上教育向华人社会推广民主。2020年,因《国安法》实施,华人民主书院停止在香港运作。(图片来源:大纪元)

胡嘉颖是这场晚会的统筹,她今年23岁,亦是第一年作为主办者参与六四晚会。她是一名年轻的社会运动参与者,此前,她更多参与台湾本土议题的社会运动,主要关注土地议题。2022年,她曾站在台湾南铁反强拆的第一线,声援最后一户拆迁户黄春香家,并在强拆现场和警察爆发肢体冲突,但最终仍无法阻挡强拆进程。

2009年,台南铁路地下化工程完成核定,确定南铁东移方案。该工程因土地征收、拆迁户安置、公权力过度执法等问题引发争议。2012年,计划拆迁户及声援团体成立“反台南铁路东移自救会”,诉求支持原轨地下化,但不东移。“反强拆”抗争十余年,2020年10月13日,铁道局针对最后一户拒迁户黄春香家执行强拆。(图片来源:中时新闻网 / 程炳璋 摄)

“我之前对自己的定位是,一个台湾人,一个台独工作者,我要优先纪念与台湾这片土地有关的事物。而六四,我觉得是他国事务。”

胡嘉颖的自我介绍总是以台语的“大家好,我是嘉颖”为开始,再转换成国语。

2022年,她作为台湾青年运动者参与了华人民主书院主持的六四相关活动,与香港、中国的青年运动者对谈。那也是她第一次知道,原来台湾也有在纪念六四,她也因缘际会地参与到在台湾竖立“国殇之柱”的过程。她说:“那时候发现,原来六四这件事有这么多国际的关注,我感到我对六四这件事开始有了一份参与。”

在现场竖立的3D打印复制雕像“国殇之柱”。“国殇之柱”是丹麦艺术家高志活为了悼念六四所创作,原雕像高约8公尺,雕像上64张痛苦扭曲的面孔,象征六四受难者,基座刻有“六四屠杀”和“老人岂能够杀光年轻人”的字样。该雕像自1997年矗立于港大,2021年12月22日深夜遭校方以有疑虑为由突袭拆毁。(图片来源:作者供图)

去年开始,她正式加入华人民主书院工作,“一开始其实是对台湾的议题感到疲惫,我想,如果换成中国议题,我应该不会投入那么多感情吧”,她补充道,“但还是放了很多感情。”

记者追问是什么样的感情,她的回答很笼统:“我们都是对世界很关怀的人,自然就会放很多的感情到议题里面。”

2024年6月4日当晚,六四亲历者、史学家吴仁华在台湾六四35周年集会中发言。(图片来源:大纪元)

她提及六四参与者和史学家吴仁华。吴仁华是六四的亲历者,六四发生时,他在中国政法大学教书,后来通过“黄雀计划”流亡海外,近年居住在台湾。多年来,他致力于搜集六四相关资料,著有《六四天安门血腥清场内幕》等书。“对我影响最大的是吴仁华老师。他一直在努力地书写,写那个年代的年轻人经历了什么,写到直到不能再写。而且,作为一个很关注这个世界的发展的人,怎么可能不关心六四呢?所以,每次看到吴仁华老师的背影,我都会问自己,我对这个世界有什么责任。”她这样解释自己对六四的感情,她也坦言“我和吴仁华老师接触并不多”,但觉得对方很关心一线运动的学生。

举办六四晚会,对胡嘉颖来说,是出于对自由民主精神的认可,是需要记住的一个”与人权相关的议题“,而不是因为它与自己的“台湾人”身份有何关联。

过往多年,台湾对于到底为何要举办六四晚会有许多争论。

最初,台湾的六四晚会由一个在1989年成立的“血脉相连大陆民主运动后援会”(血援会)统派组织举办,当时六四晚会主要传递的信息是,“大陆和台湾是同根同源的同胞,我们关注同胞的民主运动”,更有台湾上百位当红明星共同录制了《历史的伤口》,作为声援学生、支持六四的重要作品。在之后的二十年间,随着台湾本土意识崛起,血援会和六四晚会也逐渐被边缘化,参与人数从一开始的上万人到2009年最后一次活动的几十人。在台湾社会的本土化浪潮中,中正广场也在陈水扁任上更名为“自由广场”。

1989年6月3日深夜,上万名台湾民众聚集在中正纪念堂广场,参加“血脉相连,两岸对歌”活动。 (图片来源:中央社档案照片)

2010年,六四晚会第一次由在台湾大学念书的香港学生和台湾学生在台大校园内举办。当时,六四民运领袖王丹正好来台湾教书,接到主办方的邀请,但因为当时不在台湾无法参加,他介绍了另外一位六四学生领袖王超华去到现场。

当时,王丹在台湾高校教授“中国近代史”,还在课余办了“中国沙龙”,和学生们讨论中国议题,每年进行的“统独大辩论”是当时最热烈的讨论。

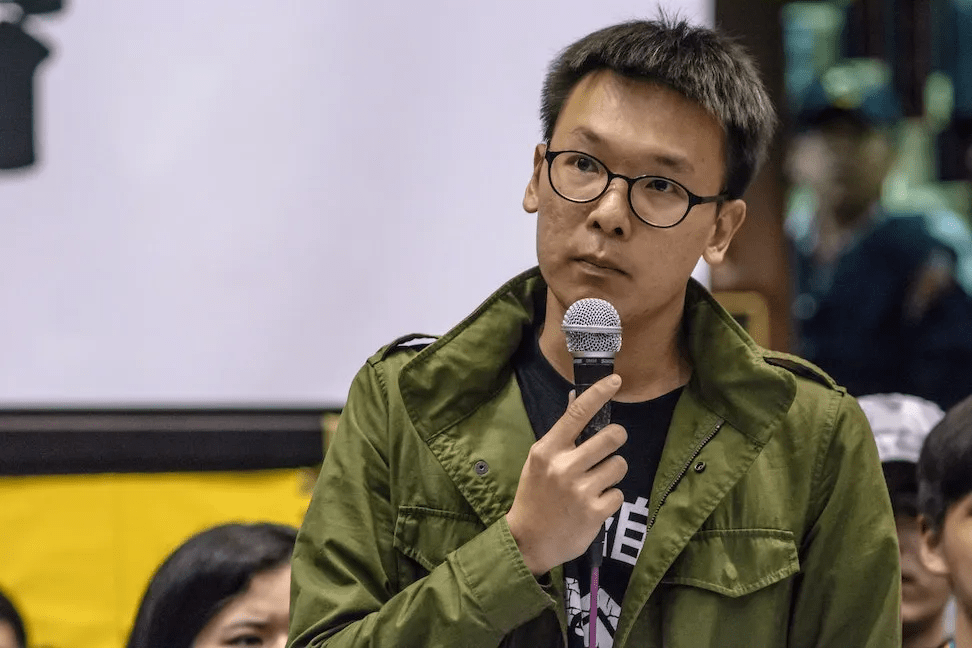

王丹一直希望能够在校外举办六四纪念活动,2011年,他联络台湾不同高校学生会、社团的学生领袖,在校外举办了六四晚会。后来,这些学生领袖成立了“台湾学生促进中国民主化工作会”,这个组织由港澳学生和台湾学生组成,大家的政治立场各不相同,有的偏蓝,有的偏绿。

从2011年开始,到2017年前后,台湾六四晚会主要由“台湾学生促进中国民主化工作会”主办。组织的创办者之一、国立清华大学当时的学生会会长周庆昌表示,“从一开始,为什么要办六四晚会,就成为我们组织内部和对外的争论焦点。”

偏蓝的学生认为,纪念六四,因为这是我们中国人的历史的一部分;而偏绿的学生则认为,纪念六四,不是因为我们是中国人,而是我们关心自由民主等普世价值。

2011年六四22周年晚会上,当时的学生领袖林飞帆上台发言:“我是台湾人,我支持台湾独立”。

林飞帆,民进党籍,2014年“太阳花学运”主要学生领袖之一。2014年,林曾在Facebook呼吁民众到场参与自由广场六四晚会:“台湾人不是对于六四无感,而是对于‘中国’没有特别的感情,特别是年轻一代。不过,我们应该更细致的区分中国、中共政权、中国人民(公民社会)。只有更清楚地区分这三者的差异,才能够更认识中国,同时找到推促中国民主化的动力。”(图片来源:关键评论网 / Artemas Liu 摄)

这一发言立刻引爆了组织内部一直存在的统独分歧:在纪念六四的场合提到“台湾独立”,是在消费六四,还是正当的表达?

周庆昌提到:“大家开始讨论,‘我们关心六四,到底是不是因为我们是中国人而关心的?还是说这是邻国事务,我们只是出于人道主义立场去关心它?’”

这个问题他自己也思考许久,最后得出的结论是:“中国的独裁正在影响全世界,包括台湾,出于这个原因,我们也应该关注中国的民主化,关注六四。”

他理解很多参与六四晚会的香港人、大陆人的失落。“他们心目中是有一个六四晚会的样子,就是拿着蜡烛,一起悼念;但对于台湾人来说,这样的晚会是没有办法吸引到他们的,但如果办成可以吸引台湾人来参与的晚会,更侧重在台湾视角,又会被另外一边骂,说我们在消费六四。”

他感受到这样的两难。在各种原因下,他和当时其他的一些学生领袖,在2017年左右逐渐淡出六四晚会的主办。

此后,六四晚会开始由华人民主书院举办。

今年,在华人民主书院主办的一场公开活动中,这次六四晚会的统筹胡嘉颖提到,她的妈妈是台湾人,爸爸是澳门人。在过去,她一直很怕别人知道爸爸是澳门人这件事,尽管澳门有着自己的历史脉络,但从台湾的视角看来,澳门和中国有着更密不可分的关联。所以,胡嘉颖说,通过参与六四活动的主办,她更好地和自己的澳门部分建立了联结。

但她不认同“华人”这样的身份。

她强调:“不存在‘华人’这样一个群体,我不是华人,我是台湾人”。

胡嘉颖作为当晚六四晚会的主持人之一在台上发言。(图片来源:台湾绿党Instagram账号@greenparty_tw)

“广场之外”主题征文:我们都是广场上的遗孤

在广场之外,在首都之外,在核心亲历者之外,“八九六四”是什么样子?

长期以来,关于六四的故事,主要聚焦于北京和广场的激动人心或惊心动魄,屠杀、流亡与改革梦想的失败。但六四是一个重要的分水岭,是中国人共同经历的一段路程。我们相信,在很多不为人知的地方,它启迪、指引和改变了很多人的生活。

我们想在核心抗争者之外,发掘更多的六四故事。譬如不为人知的受难者,在六四之后持续投入新的社会运动的人。或者是在这场运动中,相较于首都和大城市知识分子和大学生,更为边缘的人群,如外地、中老年,少年、女性、农村、少数民族、性少数、教徒、残障……所有人、所有地方的共同记忆。我们希望借此让六四的历史叙事有着更加多样的社会肌理。可以是您的亲历,也可以基于身边的亲人朋友的口述或档案整理,如果您写作经验不够,也可以联系“WOMEN我们”,简单介绍您想写的主题,或者告诉我们谁愿意接受采访,我们会协助您成文。