《404档案馆》讲述中国审查与反审查的故事,同时以文字、音频和视频的形式发布。播客节目可在 Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify 或泛用型播客客户端搜索“404档案馆”进行收听,视频节目可在Youtube“中国数字时代· 404档案馆”频道收看。

欢迎来到404档案馆,在这里,我们一起穿越中国数字高墙。

中国数字时代长期关注中国大陆的审查与抗争,但是我们也留意到墙内墙外也并非泾渭分明。一方面,中共大外宣遍及全球,另一方面包括华人在内的全球民众也在戮力捍卫自由。为此,我们设立“CDT关注”栏目,旨在发掘并助推中国境外网络中反抗中共专制的努力,尤其是华人世界勇敢的声音和行动。

一、歪脑|武汉封城5年之后,那些点滴的创痛印记,以及在日常中抵抗失忆的普通人

3月5日,自由亚洲旗下的中文新闻杂志“歪脑”发布文章《武汉封城5年之后,那些点滴的创痛印记,以及在日常中抵抗失忆的普通人》。新冠疫情爆发后,武汉从2020年1月23日至4月8日封城76天。以下为文章节选,点击这里访问“歪脑”阅读全文。

2025年的1月23日成了武汉人难忘的日子。五年前这天,武汉宣布封城。

五年前这天,武汉宣布封城。在武汉,至今“76”都是一个特别的数字。从2020年1月23日封城,到4月8日解封,武汉人整整经历了76天被封锁在家中,几乎完全失去自由的生活。

尽管作为武汉人经历了那样艰难的时刻。但对很多人来说,如今在这座城市,并没有什么地方可以体现出那一段时间武汉人承受的这一切——没有纪念碑、没有展览馆。对他们的痛苦,没有真正的纪念。

第一批接受病患的金银潭医院。这是医院汉江北路的健康管理门诊部。(祖唯纳摄)

但总是有一些地方,提醒着人们疫情曾经席卷过这个城市。

李文亮医生工作的武汉市中心医院,一度是医护感染最严重的医院之一。

医院位于南京路,对面是历史文化街区咸安坊,红砖外墙,里弄布局。现在除了一些连锁的餐厅店,这里还有许多特色的小资店铺。关于疫情的记忆,偶尔也会在这里跳出来。

“吹哨人”李文亮医生曾经工作的武汉市中心医院外观。(祖唯纳摄)

医院附近有一家结合了咖啡和复古胶片的小酒馆,开业一年,但老板说已经算是“开了蛮长时间了”。还有一间结合了中古首饰和设计师服饰的咖啡厅,去年十月份开业,店员小杨说“这边咖啡厅更换得太快了。”

2021年时,附近的一家咖啡厅餐牌上,曾有一款咖啡名为“吹哨者咖啡——100%有争议”,还有媒体报道过。如今,这家咖啡馆已不复存在。在一家装置显得先锋的酒馆里,有许多女性主义的布展,很多顾客留下书和推荐语,书柜上有很多探讨关于死亡的留言、还有本关于眼科学的书,但没有任何痕迹有关李文亮医生。似乎人们心照不宣,没有人会公开提到李医生。

武汉中心医院附近一家小酒馆里的“女性主义”主题展览。(祖唯纳摄)

当时在武汉中心医院做眼科医生的李文亮,后来被称为新冠疫情的吹哨者,因在疫情初期率先在校友群“预警”注意防范病毒,被当局训诫,并说成是“造谣者”。2020年2月7日凌晨,武汉市中心医院宣布年仅34岁的李文亮去世,在互联网上引发了极大的社会震动。

在武汉循礼门地铁站F出口,距离李文亮工作的医院骑行八分钟左右的地方,是一个大型商场,和中国其他城市有着类似的奶茶店、美食打卡地标、美容院。商场对面一家换手机膜的街头小店的老板,边用酒精棉擦拭着手机边说:“李文亮是谁啊?我不认识啊!”

没听说过李文亮的贴膜店老板。(祖唯纳摄)

再一问,原来他不是武汉人,三年前才从湖南来武汉工作。武汉本地人大多听说过李文亮,如今再提起这个名字,有人会说道:“哦,那个死去的医生。”

在李文亮曾工作的医院,专家墙上不见这位已逝医生的名字。服务台的工作人员回答起关于他的问题也相当谨慎:“他以前在这工作,但我们不认识他,不是很清楚。”医院门口报刊亭的老板娘说,“人死都死了,疫情都结束了,我也不是很了解,这东西不能瞎说的。你自己上网了解下。”

2025年2月,有病患走过武汉市中心医院里的“专家墙”。(祖唯纳摄)

互联网上,令国人自豪、可与chatGPT媲美的人工智能DeepSeek回答不上“李文亮是谁?”这个问题。一行字显示:“你好,这个问题我暂时无法回答,让我们换个话题再聊聊吧。”

不过在有些地方,李文亮从未被忘记。新浪微博上,他当年最后一条公开的内容,永远停留在2020年2月1日:“今天核酸检测结果阳性,尘埃落定,终于确诊了。”

这条微博下面的评论在那天之后,每一天都在更新,已经超过一百万条。2025年情人节这天,有人在评论区跟他“絮叨”:“元宵节和情人节分手了,知道分的对,但是这事谁会开心呢对吧。要去考科目三了,希望能一次过。” 还有人这样表达想念:“老李,北京的花快开了。”

武汉没有纪念他的痕迹,但还是有无数的中国人在纪念他。

二、柴静对话为俄罗斯作战的中国雇佣兵:“我可能会在战争中死去,所以决定说出真实”

俄乌战场上的中国人,有人为俄罗斯打仗,有人为乌克兰而战,柴静试图了解双方不同的立场和价值观,通过他们的眼睛看向记者难以深入的战争内部。

在这期节目中,被访者是俄军中的中国籍雇佣兵马卡龙,他在巴赫穆特前线的地下掩体中接受连线采访。马卡龙坦言他冒着生命危险决定公开讲述战场上的真实情况,讲述了自己作为雇佣兵的经历和内心挣扎。

马卡龙揭露了俄军内部存在严重的种族歧视问题:"从训练营开始就有严重的种族歧视,歧视黑人,阿拉伯人,中国人"。这种歧视不仅体现在言语上,还表现在装备分配和待遇方面。

在采访中,马卡龙展示了他的武器和防护装备:他自己购买的保命装备未被发放给他、他被发放的头盔上有弹孔、他的防弹装备只是两块生锈的铁板。

物资分配也存在严重问题,节日物资发到士兵手中拍照后就被收回,士兵之间甚至为抢夺物资发生内讧。

马卡龙展示了他在地牢中的视频,并揭露那些不愿意杀人的士兵也被囚禁在地牢中。他本人也曾经逃亡,表明了俄军对这些外国雇佣兵的强制控制。

另一位曾宣称“首战用我,用我必胜”的中国籍士兵孙汭琦后来在网上求救,表示“我要回国休养”,进一步说明了这些雇佣兵所面临的严酷现实与招募时的宣传之间的巨大落差。

马卡龙在采访中表现出紧张、警觉和不安。这次采访多次中断,反映了他在战场环境中的高度警惕状态。视频还记录了士兵们出现精神崩溃的迹象,以及他们被围困在地下黑暗中与老鼠一起忍受轰炸的处境。

当被问及是否将乌克兰士兵视为敌人还是受害者时,马卡龙回避了直接回答,称“对我来说没有所谓价值观,就是一份工作”。但当柴静指出这份“工作”很大程度上意味着杀人时,他承认自己缺乏思考的时间,或是担心反思会影响生存,因此“逐渐麻木”。

尽管如此,马卡龙依然展现出人性的一面。他在废墟中照顾一只猫,还在小红书上与一位乌克兰人对话。柴静指出他内心有“两个自我交战”,而马卡龙承认虽然他必须按照所在阵营的模式运作,但确实内心充满矛盾和复杂。

采访结束后,马卡龙受伤撤离到医院,声音中却有了少有的欢快。他表示战争结束后希望能帮助别人,并在柴静的追问下承认自己内心确实存在歉疚。

马卡龙坦言:“我有时候在内心默默跟这些人道歉,我忏悔我的行为”。在夜晚因疼痛无法入睡时,他写下了题为《巴赫穆特》的诗。

我喜欢这疼痛的感觉

它提醒我,我还活着。

树被炸断了还会有小树发枝丫

房子被炸烂了

工程师们会把他们重建

唯独 死去的人 断了的四肢

他们再也回不来

战争 就是摧毁一切

死去的人看着活着的人死去

活着的人希望死去的人活着

我在巴赫穆特

骗子、 音乐家、英雄、懦夫

齐聚一堂

我在巴赫穆特,一个被战争摧毁的城市

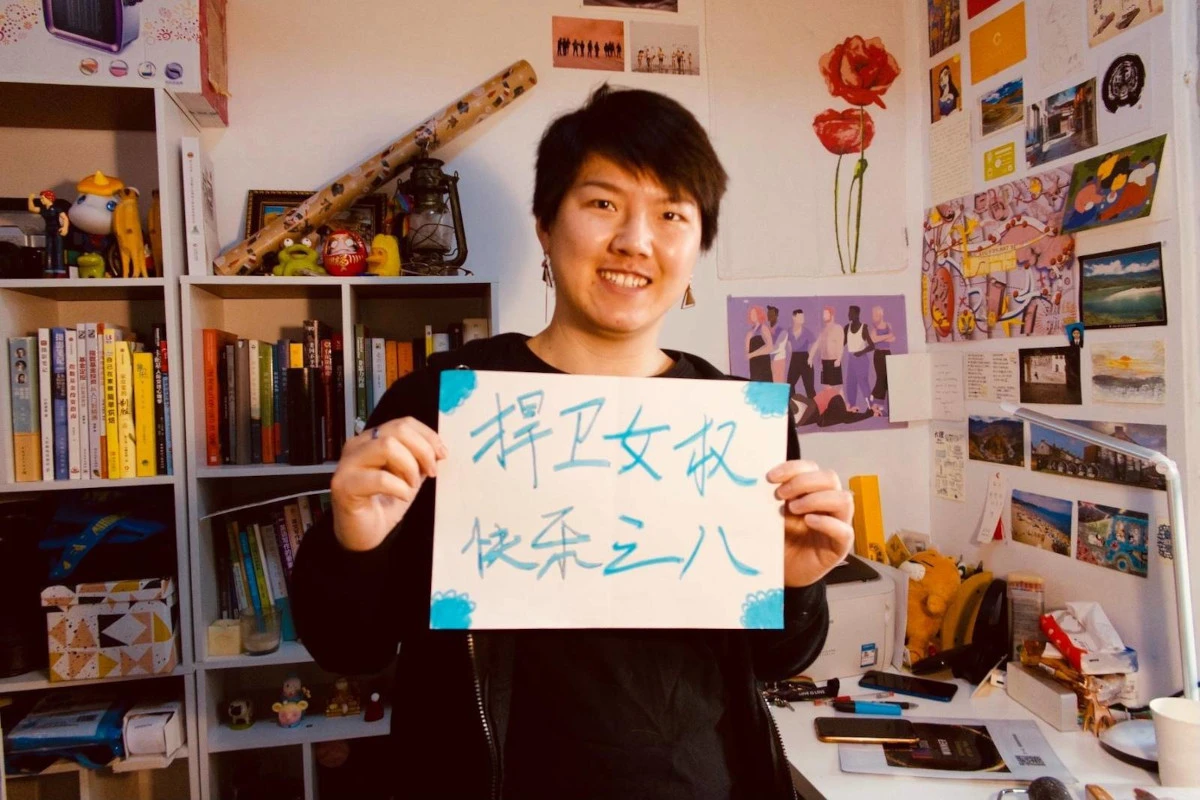

三、低音|李麦子:“女权五姐妹”后,我所经历的这十年

2015年三八妇女节前夕,王曼、韦婷婷、郑楚然、李婷婷(李麦子)、武嵘嵘五位中国女权行动者被警方逮捕,罪名是涉嫌“寻衅滋事”。被捕前,她们计划在三八妇女节发起公众活动,反对公交车上的性骚扰。后来在媒体报道中,她们被称为“女权五姐妹”。

独立媒体“低音”近日刊发李婷婷(李麦子)的一篇自述文章,讲述她在这十年里的命运变迁。文中写道:

上大学的时候,我自己做社团,工作后,我加入了北京益仁平中心,做女权和LGBT活动倡导,我一直都有强大的社群支持体系……当然这一切都在2015年“女权五姐妹”事件后戛然而止。不约而同的,国内媒体停止邀请我接受报道。一开始还会收到《新京报》记者的信息,说不能报道我,渐渐的,就鲜有人联系我了。那时候还有出版社找我,估计是觉得这些故事很新颖,可以写出来,最后也不了了之。我明白,我在国内的发展很大程度上受到了限制。

走出同温层,在职场上打拼了整整四年之后,我浑身的刺儿一定程度上被磨平了,我变得更加可以理解不同女性的选择,她们说出某种话的动机。我也更加了解男性了,因为曾经短暂接触过一个男性领导,脾气好得出奇。

产生离开的想法,应该是在疫情的第二年,具体时间已经记不得了。直接原因是,我那时候被核酸检测搞疯了,72小时的核酸检测,变成了48小时,偶尔管控系统抽风,变成了48小时2次核酸检测,也就是24小时一检测。

疫情进一步加强了政府对全体中国人的管控,也加强了我想离开的想法。促使我想离开中国的一个更直接原因,是警察对我持续不断的约谈和执法。于是我跟伴侣商量离开的方法,其中一个就是她去读书,我去陪读。研究了一下国家,最后锁定了美国。后来我们研究了美国当地的政策,必须是已婚伴侣才能办理陪读签证。顺理成章的,我们就在2022年1月5日完婚。

纽约是国际化大都市,非常多元化。在这里的大街上走路,从来不担心被异样眼光对待。而我也可以光明正大的以家属的身份,住进哥伦比亚大学的学生宿舍楼。在纽约,除了做社会运动有了更多的空间,我的个人发展也有了更多机会。

纽约的文化生活也非常丰富,“女子主意脱口秀”和“故事工作坊”,几乎每次活动我都会参加,做了两次演员,几次志愿者,还有观众。我在2024年7月成立了亚洲彩虹合唱团,10月去给“女子主意”开场捧场,我唱了一首《玫瑰少年》。类似这种两个组织的合作,在中国都是要冒着被警察骚扰的风险,他们会骚扰房东,骚扰场地方不让举办,甚至直接“请”人到派出所。但在纽约,这些活动可以顺利展开。

请访问“低音”官网阅读全文。