一

车在新横滨拐来拐去,最终看到了有“宫川”两字的小院落。按门铃,一位短发、胖胖的女士引我们,穿过小院内的花丛、小树,走到两层小楼前。

我们脱鞋、弓腰走上榻榻米,屋内的陈设简单、略有凌乱,像是老派的、稍有拮据的日本人家。一个长方脸、留稀疏长发、穿灰色西装的老人起身欢迎我们。他的眉宇之间的确有某种似曾相识之感。他是宫川弘,他的外祖父是孙中山。

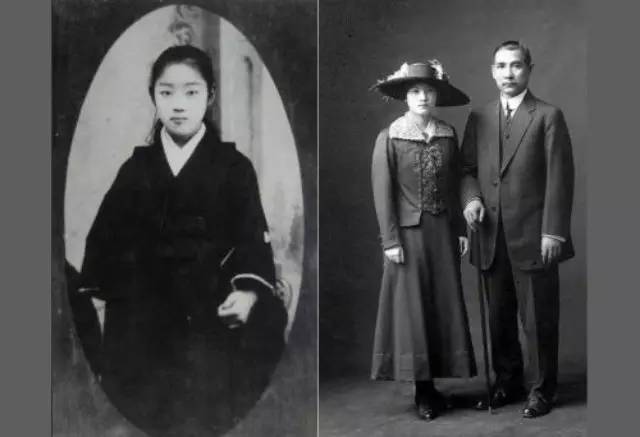

1905年夏天,流亡日本的孙中山娶了横滨的19岁少女大月薰,一年后,他们的女儿诞生了,最初她得名文子,暗示她的父亲孙文。不过,此刻的孙中山正在西贡策划另一场起义。当他在1906年10月回来后,他可能没有时间、更可能是忘记了去探望这个妻子与他们的女儿。流亡的革命家的生活,是失败的苦涩、受困的雄心、莫名的希望、被同志背叛、酒精与陌生异性肉体的抚慰构成的,他也必须活在此刻与未来,而不是过去。

大月薰未能熬过这忽视与遗忘。1911年11月,她将文子(后更名为“富美子”,在日文中,它与文的发音相同)交给宫川夫妇做养女。两年后,大月薰嫁给了三轮秀司,在一段失败婚姻之后,她在1915年再嫁给一名寺院住持实方元心,生育一子。

此间,她与孙中山最可能的重逢是1913年。彼时,孙作为中华民国前总统、国民党党魁、时任铁道部长,访问日本。他的到来激起了日本社会的强烈反响,作为一名得到日本庇护的流亡者,最终变成了现代中国的缔造者。从首相兼外务大臣桂太郎、民党领袖犬养毅到玄洋社的创办人头山满,都时他的热忱欢迎者。日本的报纸连篇累牍报道他的行程、猜测他的出访目的。华侨社会更是一片沸腾,那些革命党的支持者,品尝到了收获的喜悦……

关于孙中山的逸事,则出现当地的报纸上。一家叫“对阳馆”、曾招待过这个革命者的旅馆老板娘对《东京朝日新闻》说,“孙先生喜欢年轻的女人,因此姑娘们都从赤阪(东京著名的花街)来到这里”,他与日本同志在商讨起义、筹款时、或浇愁时,“整日饮酒,而且每人若不抱一个女子就不善罢甘休”……这纵乐之中,更是一种无奈与悲壮,他们需要骗开日本警察的监视,也知道他们的命运未卜。

大月薰也出现在这些逸事里。但因为生病、或许也是回避,他们在1913年原本可能的见面未遂。不过,这谈不上有诚意的邀请,孙中山邀请这昔日的妻子来参加集体的欢迎会,而他身边则有另一位妻子卢慕珍。

我见到宫川弘时,这些往事早已烟消云散。在他1941年出生时,她的母亲是宫川吉次的妻子宫川富美子,几乎没人知道她的特别身世,她像是历史缝隙中的见证人。这情况在二战后的日本才逐渐改善,流亡至台湾的国民党政府与日本结成冷战的新同盟,国父孙中山的故事则被逐渐挖掘出来。这也给宫川富美子与她的两个儿子宫川东一与宫川弘带来了某种改变,他们突然与一个既荣耀又神秘的传统产生了关联。

这些细节,是我从一本叫《孙中山与大月薰》的书中看到的,它的副标题带有强烈的流行文学色彩——“一段不为人知的”。但写作却不乏严肃之处,尽管结构过分松散,但其中大量昔日的日本报刊档案却颇为珍贵。作者张先生曾是中国社科院的日本研究所讲师,1992年留学日本,他的好动性格让他离开学院,从此在东京的中文媒体工作,他其中的一名助手日后成为了第一个获得芥川龙之介奖的华裔作家。

也是在此期间,张先生开始了对孙中山的日本踪迹的追溯。很可惜,只有一家香港的出版商对这个题材感兴趣,并把它塑造成香艳的逸事。我在一个饮清酒、吃火锅的夜晚,遇到张先生。孙中山的后人,让我深感兴趣。

在宫川弘的榻榻米上,我们的谈话很不自然。或许,我也不知该询问什么。留着长卷发的宫川先生能对孙中山有什么特别的看法吗,这血缘的联系早已被历史与现实冲地七零八落。我似乎记得,当宫川弘与孙中山的孙女孙穗英坐到一起时,他们甚至无法交谈,前者讲日文、后者讲英文。这似乎也恰好不过的表明了孙中山作为一个全球性革命家的特性。

每当宫川弘试图讲话,他的中气十足的太太就打断他。借由张先生的简短翻译,太太没兴趣谈起这些往事,对我们深感不信任。我们是陌生的闯入者,引起了某种不安,我们对历史的猎奇,干扰了他们的日常生活……

在不无尴尬地离开时,我想,她的确是对的。

二

一开始时,他对孙中山印象不佳,这位大名鼎鼎的流亡者,“口未漱,脸也未洗……对他举动的轻忽、略失庄重,不免感到失望”。接着,孙中山梳洗完毕,换上衣服,端坐起来“实在比得上一个好绅士”,但仍让他觉得缺些威仪。但当孙中山开始讲述满清的腐败统治、欲实现共和理念时,则显露出另一种景象“静若处子的他,想不到竟如脱兔一般。不,一言重于一言,一语热于一语,终于显示出深山虎啸的气概”,“他的谈吐虽不巧妙,但绝不矫揉造作,滔滔不绝抒发其天真之情,实似自然的乐章,革命的旋律,使人在不知不觉间为之感动首肯”。

在《三十三年的梦》中,宫崎滔天这样描述他与孙中山的会面。这大约是1897年的9月的横滨中华街。

宫崎滔天出生于1871年的熊本县荒尾村。他的父亲是一名下层武士,开设武馆、传授剑术为生,从小灌输他“要做英雄”,“死于枕席之上,是男儿莫大的耻辱”,因参与西乡之乱而亡的他的大哥被视为家中的英雄。14年时,他入读启蒙思想家德富苏峰创办的大江义塾。德富试图用新型的教育方法塑造这些少年,他倡导自由民权,学生不许叫他先生,而要直呼他的名字。学生们没有来自校方的指令,要制定自我管理的规范。学风则鼓励辩论,尤其运用西方知识的辩论。于是“人人以辩士自居……其口中常征引罗伯斯庇尔、丹顿、华盛顿、克伦威尔”。

不过,他却感到不满足,内心有一种志向无法实现的惆怅与虚空之感。这志向是什么?他也无法言明。他的出生年份注定,他只能生活在维新英雄们拖长的阴影之下,日本最富戏剧性的年代已然过去,他必须寻找别的方式建功立业。

他前往东京,意外地成为了基督徒。更重要的是,他的二哥给他带来一个崭新的理念,他们应协助古老、衰败的中国变革,若中国可以兴起,它可能也会促进印度、暹罗、安南、菲律宾乃至埃及复兴……在这个恢宏的计划中,他们正找到自己的安身立命所在——既实现了那种高度理想主义的武术精神,帮助弱小者,实现更大的正义;有又足够辽阔的舞台,整个亚洲都是一家。

对于宫崎滔天而言,中国变成了一个既充满诱惑、同时与生命息息相关的具体的对象,同时又是不知如何下手的抽象之物。

他试图学中文、潜入中国考察,不过,他和有类似抱负的同志都深信:“中国之事只在于人。如果有一位人杰奋起,则天下事一朝可定”,这个人须是“通晓西洋学问的汉高祖”式的人物。

最终,他找到了孙中山,把自己的生命与志业投射于这个比自己年长5岁的广东人身上,他们也都是虔诚的基督徒。他们四处串联、募集资金、发展同志、购买军火、发动起义……

《三十三年的梦》出版于1902年的东京。那时正是宫崎滔天人生的低谷时刻。他所支持的孙中山正在收获一连串失败,而他自己则被迫做起“行吟歌手”谋生。他的人生就像是一场失败、苦涩的落花梦,理想幻灭,唯有靠酒精、女人抒发困闷。谁也未料到,不过10年后,孙中山就成为了“亚洲第一个共和国”大总统,尽管它是临时的、而且任期短暂,它仍证明这漫长的努力不仅没有白费、而且迎来了辉煌的一刻。宫崎滔天从未试图从这辉煌中获取什么具体的回报,直到1922年去世前,他始终过着拮据的生活。他继续卷入到中国内部的纷争,不过再也未能看到昔日理想的实现——一个亚洲共同体的兴起。

阅读《三十三的梦》,充满了某种特别的快感。借由其他历史研究,你自然可以知道泛亚洲主义在明治时代的兴起与作用,孙中山的国际网络对于革命之重要……但似乎只有这本书,让我一窥那个时代的内心世界。是什么驱动这些革命者的自我牺牲,在一个又一个挫折中,他们怎么自我慰藉,鼓起新的勇气?

我越来越感到,驱动历史的是情感力量、而非思想。促使人们做出选择的、开始行动的,都是那种内心无法压抑的火焰,或仅仅是对现实生活的厌恶……