作者:李菁

“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋。”这样一句荒谬无比的话却在一个特别的年代里被奉为真理,并成为鉴定每个社会成员的准则。不过指出这里荒唐的遇罗克却在那个年代付出了生命的代价。在今天很多人看来,他所捍卫的,不过是最基本的常识。46年前的1970年3月5日,遇罗克被宣判死刑并被执行枪决。

1967年,遇罗克刑前最后的留影

——“如果说这是呐喊,也是受压迫的人喊出的最强音了。”

——“大哥有种英雄情结,为了正义与真理,他会觉得个人牺牲是不足惜的。”

殉道者

1968年1月5日,遇罗克离家出门的那个清晨,除了冷之外,实在太过平常,以至于不管遇罗文还是遇罗勉,无论怎么面对本刊记者努力回忆,也找不出有任何预示意味的特别之处。“大哥带了一饭盒大米饭、炒白菜和一本书,骑上自行车走了。”现在59岁的遇罗勉说。在上班的路上,遇罗克便被抓走了。全家人后来才意识到,那是一个诀别。离家那天,遇罗克的书桌上,还放着他刚刚写完的《工资论》。

其实很早就有苗头了。1967年4月14日,“中央文革”成员戚本禹宣布:“《出身论》是大毒草,它恶意歪曲党的阶级路线,挑动出身不好的青年向党进攻。”此后,“我家附近已经有人在盯梢”,在美国接受越洋电话采访的遇罗文回忆。若干年后遇罗勉则奇怪,那时的公检法都被砸烂了,但这至少证明还有一个系统仍在运作,“我虽然还很小,但都知道谁是盯大哥的人”。父母则照例叮嘱大儿子,要小心,但除此之外,也没有多少办法。

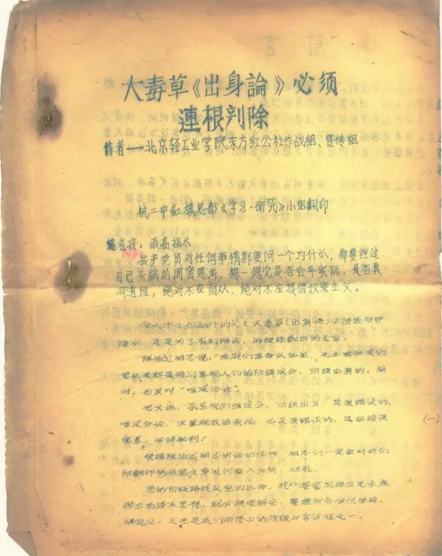

北京轻工业学院东方红公社《大毒草<出身论>必须连根铲除》

仍旧每天继续读书、写文章的遇罗克发现,每当他外出时,总是有人在跟踪。他预感到他将要遭受到最残酷的迫害。在给朋友的一封信里他说:“我只有一半的自由了,我的身后总有人跟踪,我的朋友开始受到讯问,我的信件都被进行检查了。”

1月6日,遇罗克被一辆囚车带进了牢房。遇罗文说,遇罗克一共被提审80多次,有时搞疲劳战术,日日夜夜轮番审问。“但他从来没有检举过别人,没有承认过自己有罪,没有说过违背良心的话。”当得知弟弟遇罗文也被关进监狱时,他更把一切责任都揽到自己身上,并且对预审员说:“是我牵连了弟弟,我的事他不知道。”以此来尽可能地使遇罗文得到解脱。

遇罗文说,难友中一位干部子弟很佩服遇罗克的才学和胆识,他问遇罗克:“你为一篇《出身论》去死,值得吗?”遇罗克很镇静地回答:“值得。你过去一直生活优越,终日在高干子弟中间,这所大学上腻了,看不上了,还可以上另一所。你对家庭出身问题没有体会。而我几次高考,成绩优异,都没有考上。像我这样的并不是一两个。可以说,从我们能奋斗的那天起,就是被社会歧视的。你不了解我们这些人的社会地位和心情。我被抓了,也许结果不堪设想,但为出身问题付出这么大代价的,解放以来还是第一次。如果说这是呐喊,也是受压迫的人喊出的最强音了。”

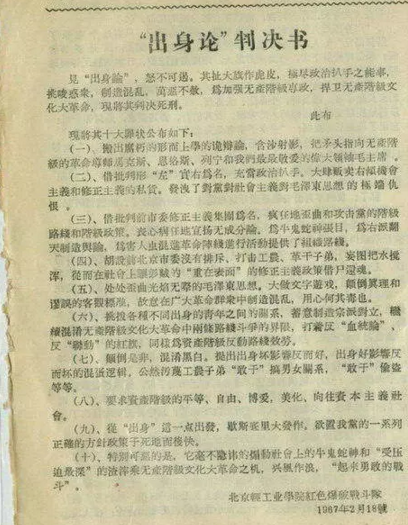

出身论判决书

临刑前,遇罗克把自己平时换洗的衣服洗得干干净净,叠得整整齐齐。其中有一件崭新的白背心,他没有穿过。遇罗文说,自从1957年父母被打成右派以后,父亲被劳动教养,没有工资收入,母亲被撤了职,只有70多块钱的工资。一家7口,就靠这70多块钱生活。从那以后,遇罗克从来没有穿过好衣裳。他参加工作以后,把每个月的工资全部交给母亲,帮着养家,自己只留3块钱,而这3块常常被用来买书。“他在狱中穿的旧背心实在太破了,就写纸条让家里人买一件新背心。等母亲把新背心送来时,他已被判处死刑。他觉得,没有必要穿新背心了,新背心还是留给弟弟们吧……”遇罗克就这样穿了一身破旧的衣裳走上了刑场。

遇罗文说,遇罗克临刑前写了几首诗,托付给难友,请他们有幸出狱时,交给家人。其中有一首诗的最后两句是:“清明未必生壮鬼,乾坤持重我头轻。”1970年3月5日,在北京工人体育场里,在排山倒海的“打倒”声中,27岁的遇罗克被宣判死刑,并立即执行。“大哥最后死在哪里,我们现在都不知道。“

家事

遇罗克从小是个很优秀的孩子,是弟弟妹妹们崇拜的对象。“他自己会编木偶戏、皮影戏,或者照小人书编个小话剧,然后让我们仨来演。”遇罗文回忆,有时遇罗克还用一张16开的白纸,用钢笔和铅笔又写又画,给他们编小报。遇罗克的象棋也下得好,曾获得1956年北京少年组亚军,甚至后来还有不看棋盘同时下两盘棋的本领。遇罗文、遇罗勉至今提起哥哥还是钦佩不已的口吻:“因为他聪明好学,一直很受宠,从小学到中学都属于响应号召,积极向上的好孩子。”

1954年6月与妹妹

父亲遇崇基是东北人,后来以“满洲国”第三名的身份考上日本早稻田大学的公费留学生,在日本,他用“罗茜”的笔名写了一本《日文报纸译读法》,很受欢迎。他给几个孩子起名也都用了“罗”字,而不是家谱上规定的广字。“我有一次问过他,他说‘羅’拆开是‘四’、‘维’两字,礼义廉耻是国之‘四维’。”遇罗勉说。母亲王秋琳是北京人,家境优裕,曾自费到东京女子高等商科学校读书。后来,父亲遇崇基开办了“大业营造厂”,母亲王秋琳和同伴合开了一个“理研铁工厂”。

对遇家人来说,1952年是后来一连串动荡乃至劫难的开始。那一年开展的“三反”“五反”运动中,遇崇基因为被怀疑偷漏税几十亿元而被逮捕。“几个月后,事情不了了之,父亲被放回来了,但是他的厂子受到很大影响。”为了躲避伤心地,遇家花3000元买了东四牌楼附近的一个四合院,举家迁到那里。遇罗克后来在《我的童年》作文里,详细写了这座院子的花花草草,写到临别时,他抱着一棵枣树哭了。这篇文章成了全校的范文,是他最早的得意之作。在弟弟遇罗文的记忆中,“这是他唯一一次在文章里承认自己哭了,以后,我再也没见过他落泪”。

1963年春节全家福

1957年,“反右”运动开始。遇崇基因为一句“人与人,冷冰冰”,被打成“极右”的右派,送去劳动教养。“因为父亲有自己的想法,显得不随和,所以每次运动都躲不过去。”遇罗文回忆,“大哥非常尊敬父亲,父亲的遭遇对他触动很大。”不仅如此,“母亲仅仅稍微表示了同情章乃器,也被打成右派,下放劳动”。

虽然出身论的荒谬在“文革”时达到极致,但在“文革”之前,它已经是盛行的一个政治标准。“同学们因为出身不同,被分成三六九等,我是属于最底层的。”遇罗勉说,“家里出一个右派已经抬不起头来了,何况我的父母两人都是,其中一个还被劳教。”那时流行的一句政治口号是:出身不好的人要进行脱胎换骨的改造,要和家庭划清界限。“心灵上遭受的痛苦和折磨非常之深。”遇罗勉如今回忆起来,仍有些痛苦。

1959年,遇罗克从北京65中毕业。虽然高考成绩优秀,但还是没有大学接收他,就连要求分数不高的地质专业学校,也不允许他进入。遇罗勉解释说,那时上大学除了看出身,还要看“操行评定”——学校的操行评定分成“优良中差劣”五等,被评为“中”是根本不可能上大学的,“差”者基本上要被开除。自父母双双成了右派后,遇罗克的评定也由“优”变成了“中”。遇罗克不解,老师回答:“你自己还不知道吗?”

遇罗克抱着一线希望,在家又复习一年,还是与上大学无缘。“两次进不了大学,让他真的明白了,他所受的不公,不只是个别现象,而是个严重的社会问题。”为了了解社会,遇罗克报名到南郊农村当农民。1961年春节前,街道批准遇罗克去大兴红星公社旧宫大队菜园小队插队。遇罗克显然认为是命运的新转机,“他接到通知就高兴地去迁户口,连春节供应的那些副食都放弃了,姥姥气得直叹气”。遇罗文说。

那时候,已经开始号召学生到农村去,但尚未像后来知识青年下乡那么大规模,“他也感到很新鲜”,遇罗文说。但也正是在这一年,一句“千万不要忘记阶级斗争”的口号,又把他们推到与人民相对立的另一个阵营里。但在农村,“血统论”的现象更为严重甚至也更残酷。“他回来跟我们提过,在农村,一些地主和小孩子都被斗死,他们用很形象的语言,称之为‘连根拔’。”遇罗文说,从自己的遭遇出发,再联系到整个社会,遇罗克开始陷入深深的思考。

1964年,神经衰弱很严重的遇罗克回到城里。他曾经在小学做过一段代课老师,又因出身问题被辞退。不久,他被分配到人民机器厂当学徒工。“回到北京后,我们也长大了,说的越来越多,越来越深。”两个弟弟印象最深的,还是大哥的读书,“爱看书,什么书都看”。遇罗勉说,他印象最深的,是大哥房间里的灯总是亮着,“跟我们住在一起的姥姥唠叨他:不要整晚亮,你的电费是全院平摊的”。

遇罗克喜欢跟弟弟们分享他阅读的体验,黑格尔、亚里士多德的名字,还有诸如“诡辩”一类的名词,“都是我从大哥那里听到的”。《流浪者》里的台词:“法官的儿子还是法官,贼的儿子还是贼。”和卢梭在《论人类不平等起源的基础》里的:“法学家既郑重宣布了奴隶的孩子生下来就是奴隶,换句话说,他们也就肯定了人生下来就不是人。”这些经典之语,都是遇罗克在和弟弟们讨论社会流行的“出身论”时提及的。

政治风暴中的出身论

“出身论”的命运,也涉及红卫兵的一段复杂历史。遇罗文解释:最早的“红卫兵”是由清华附中一些干部子弟发起的,此后,北大附中也出现“红旗”战斗队,以后各地方纷纷成立这种组织。“他们的共同特点是,对出身的要求非常严格,有的只许干部子弟,有的也允许一部分工农子女参加。”遇罗文说,后来通常用“老红卫兵”来划分这些最早出现的红卫兵。

“老红卫兵”因为有出身的优越感,因而是“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”的最忠实的信奉者。他们将社会阶级分成几类:黑七类——地主、富农、反革命、坏分子、右派、资本家、黑帮(注:指被打倒的干部和学术权威)及其子女(被统称为“狗崽子”)。而工、农、革命干部、革命军人、革命烈士及其子女则是红五类。“总之家庭出身高于一切,也决定一切。”“‘文革’一爆发,‘出身论’更发展到了极致,‘文革’以前,还说出身不好的还是可以改造的人,‘文革’一开始,我们就变成‘混蛋’了。”遇罗勉说。

1966年8月18日,毛泽东在天安门城楼接见了“老红卫兵”。宋任穷的女儿宋彬彬给毛泽东戴上了“红卫兵”的袖章;“八·一八”之后,“红卫兵”名声大振。在“群众运动天然合理”的鼓动下,这些红卫兵们开始走出校园,冲上街头,在社会上开始有相当破坏力的“革命造反”活动。老红卫兵打死人的一些血腥传闻,让遇罗克有了写文章反驳出身论的直接动力。他很快就完成了《出身论》的初稿。

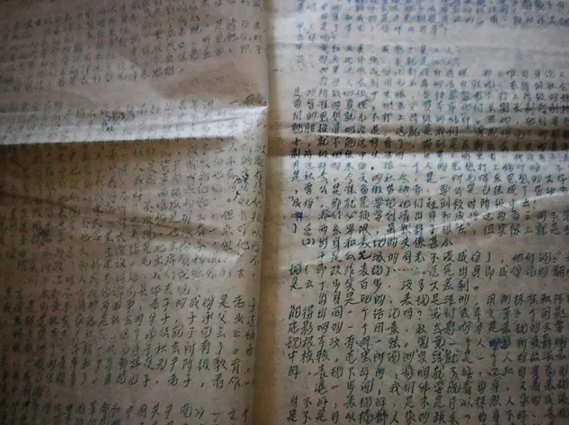

《出身论》油印本

不久,红卫兵开始全国大串联,要把“革命造反”的火烧到全国去。这时,遇罗文和弟弟遇罗勉也属于滚滚洪流中的两位。他们到广东串联,发现这里有各式各样的小报或印刷品,油印条件非常方便,于是他们试着写了几份反“出身论”的传单,又根据对哥哥《出身论》的回忆,写了一篇3000多字的《论出身》,印了几百份,贴在广州街头。落款是“北京呐喊战斗队”,没有写真名。

“我们住在一所小学里,很多串联的学生帮我们印、帮我们贴,有人在上面留言‘好文章’,有人写‘大毒草’,批注特别多。还有人把油印的重抄成大字报贴出来,反响特别强烈。我们觉得时机到了,广州毕竟远离政治中心,也应该在北京宣传。”遇罗勉回忆。

两个弟弟把油印的传单寄给在北京的哥哥,同时也告诉他这种简单的油印方式。很快,遇罗克《出身论》的定稿寄了过来,让他们在广州油印。同时,遇罗克和遇罗锦也用弟弟提供的方法,印了很多,贴到北京市委、国务院、清华、北大、地质学院等地。因为署名为“北京家庭出身问题研究小组”,当时知道遇罗克名字的人并不多。

“文革”运动的发展开始迅速波及老干部,早期对出身有天然优越感的“老红卫兵”们意识到,自己的家庭已成为运动的直接对象。1967年初,一部分人成立了跨校际的组织“首都红卫兵联合行动委员会”,简称“联动”。它的成员必须是十三级以上的干部子弟,这也是唯一的条件,他们公开喊出“踢开‘中央文革’闹革命”。

当“中央文革”发现这部分红卫兵已经成运动阻力时,“联动”及其“血统论”也开始受打压。“但‘中央文革’是有分寸地反对血统论,打击老红卫兵,收买了很多人心,很多出身不好、长期受压抑的青年人,一下子开始活跃起来,也对‘中央文革’感恩戴德。”遇罗勉说。

这时,红卫兵不再是出身好的那些人的特权,“其范围已扩大到普通学生,都自称是红卫兵”,遇罗文称之为“新红卫兵”。当“联动”遭打压时,“新红卫兵”们也开始看到批判“血统论”的时机。

1967年初,北京四中的王建复和牟志京找到遇罗文,说他们看到贴在四中的《出身论》后深受感动,来商量怎么能扩大宣传。3个年轻人很快得出一个结论——办一份铅印小报。几天之后,1967年1月18日,《中学文革报》和占3版篇幅的铅印《出身论》终于问世了。

“当时中学生办报的人并不多,民办的报纸几乎没有。”遇罗勉说。所以尽管《中学文革报》第一期只印了3万份,但立刻轰动了北京城。遇罗文说,有时在街上就能听到有人议论:“这是反右以来最敢说话的文章了。”

“我们接到好多人来信,很多被出身影响的年轻人,觉得这篇文章说出了他们的心声。”遇罗勉说。

在1966年末至1967年初相对失控的几个月里,遇罗克终于有机会发表自己的看法。他连续写了《出身论》、《谈纯》等一系列具有理论深度的文章,抨击反动的血统论思想。这些文章就发表在《中学文革报》上。“我们一直坚持办了7期,直到《出身论》被宣布为‘大毒草’。”遇罗文说。在这7期报纸中,遇罗克一个人写的文字占总数的将近3/4。

其实当时知道“遇罗克”名字的人并不多,因为发表时的落款是“北京家庭出身问题研究小组”。“慢慢的,我们这些办报的人都知道他了。”对于当年的举动,遇罗文坦率地说:“有的人认为我们是迎合‘中央文革’,想一炮打红。我是绝对没有这样的想法。我明白,这个风险非常大。出身的提法已经几十年了,怎么会因为我们的一份报纸而改变呢?”遇罗文说,“母亲当时就说:你们太冒险了。”事实果然被母亲言中。

永远的怀念

因为父亲是学工科出身的,“对问题从来不含糊,爱深究”,在思维方式上,遇罗文和遇罗勉都认为,大哥像极了父亲,“逻辑性强,严谨”。而在性格上,“遇罗克和遇罗锦的性格像母亲,他们小时候就很爱表达”,遇罗勉评价。他说喜欢《牛虻》一类作品的大哥,有种英雄主义情结,“为了正义与真理,他会觉得个人的牺牲是不足惜的”。

遇罗克的母亲出身富裕人家,爱美,姥姥告诉遇罗勉,当年日本人轰炸济南时,别人都裹着细软逃命,母亲却带了几本相册跑。那些曾记录了一个家境优越的少女无忧青春的相册,在“文化大革命”中被抄走。

《出身论》给这个家庭带来了极大的灾难。家里6个人,有4个被关进监狱。而原来娇生惯养的母亲却坚强地承担起一个家的责任,而且表现出超乎寻常的勇敢与坚韧。1978年冬,王秋琳带着儿子的材料,找到《光明日报》记者苏双碧,为遇罗克的平反问题而奔走。

虽然没有在报纸上刊登有关遇罗克的文章,但是,社会上已开始到处传颂遇罗克的事迹了。1979年11月21日。北京市中级人民法院做出再审判决:“原判以遇罗克犯反革命罪,判处死刑,从认定的事实和适用法律上都是错误的,应予纠正……宣告遇罗克无罪。”

遇罗勉说,哥哥去世后,家里再也没人正式提起过他,无论是他的生日还是忌日,大家都心存默契地回避,“毕竟是一个太大的伤口”。不过,遇罗文说,如果有人做了什么大家不满意的事情,一句“这样做太对不起大哥”,就意味着最严厉的指责了。母亲也从来不在他们面前提及大哥,她内心的痛苦是她死后孩子才从她的日记里知道的。“母亲每天上下班经过‘工体’,都要把头扭过去,不去看那个地方,因为哥哥是在那里被宣判死刑的。”王秋琳是1984年去世的,那一年的日记就写到5月1日——那一天,是遇罗克的生日。