相关阅读:中国数字时代2011年公民独立参选专题

时隔多年,乌坎风云再起。四年前,经过长期的抗争,也付出了薛金波羁押期间非正常死亡代价,乌坎村民得以选出自己信任的村集体领导,但此后数年,并没有能够争回自己的权益,如今,就在酝酿再一次抗争的时候,村委会主任林祖恋被拘捕,随即在电视上承认自己收受贿赂。而就在这两天,甘肃翟明学等人,因独立参选人大代表,也以“破坏选举”罪被刑拘。

世事轮转,曾今何时,乌坎村委会自治选举和独立参选人大代表,这些标志著基层民主或者草根政治希望的事件,都曾是微博鼎盛时期的热门话题,被媒体和网友寄予过相当的期盼,一晃五年过去,又到所谓“选举年”,却是雨打风吹花去也,只剩一地萧瑟。

1989年之后,大陆处于政治参与高度冻结状态,激进转型不再具有可能,取而代之的,是以1992年市场化进程重启为基础的各种渐进图景,尤其是世纪之交后,大陆相继加入WTO,申办奥运成功,经济发展相对顺利,新兴社会阶层迅速成长,与此同时,当局对于特定的政治反对群体,仍采取持续的高压和严厉的打击,在这样的气氛之下,89悲情主导下的激进转型理念日益凋零,渐进主义思潮逐渐成为大陆话语场的主流话语乃至政治正确。

在这些图景中,基层民主、法制维权、话语空间(市场化媒体、网络言论空间)、社会发育(公益组织等NGO),等等,构成了主要的事实依据和论证基础,是渐进改良话语的重要组成部分。在这一套话语中,基层民主又占据著相当重要的位置,这是因为,法制维权、话语空间和社会发育更多是作为政治转型的有利条件或必要条件,或者在特定时期作为政治参与的替代品,基层选举则不然,它不仅是政治参与本身,也可以看作是上述有利或必要条件走向成熟后,渐进转型真正的开始。

1990年后期,《村委会自治法》的出台,直选或“海选”的出现,率先点燃了通过基层民主走向民主转型的希望。不过,这一层面的基层民主实践,尚处于自治而非政治的范畴,即便如此,这一层面的基层民主也在各种管制之下奄奄一息,甚至走向死亡,正如长平先生近日的在“乌坎,‘一国两制’的境内试验”一文中所论:“在一个整体专制的大环境中,小范围的民主选举困难重重,必然走入死胡同。”

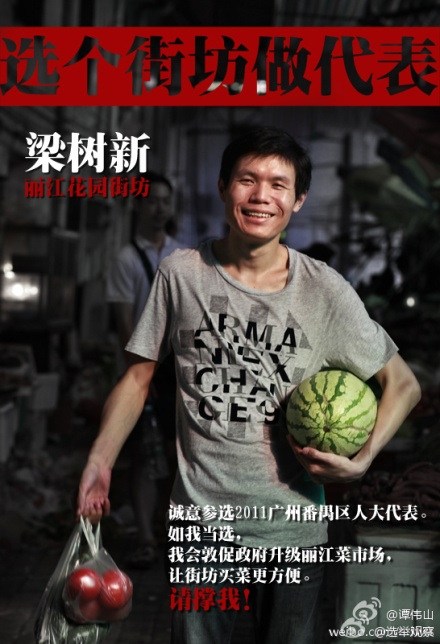

相比之下,县乡人大代表的独立参选,被寄予了更大的希望,甚至被看作是可能的转型途径,这是因为,大陆现行选举制度下,保留了通过民众自行推举候选人,甚至通过选票上“其他”候选人选项最终当选的可能,如湖北潜江的姚立法先生,就曾以此种方式当选,独立参选在形式上为体制所许可,有最终获得成功的理论上的机会,加上新兴的市场化、网路化传播手段,能够将地区性的独立参选传播到全国乃至国际上,许多人因此寄望,这一条体制内的独立参选道路,可以为扩大政治参与提供途径,并由此推动民主转型。也因此,无论是在2003年的胡温新政时期,还是在微博最为鼎盛时,在言论表达、公益参与、维权活动等剧目相继上演之后,基层选举尤其是独立参选总是会成为更进一步的剧目,以寄托人们追求转型的期待。

不过,大陆的选举制度能否支撑这样的期待,从一开始就是有争议的。因为种种原因,台湾民主转型常被大陆人引为参考,其中,选举在台湾民主转型中无疑扮演了相当重要的角色,也因此为大陆渐进主义者津津乐道。但是,对比大陆和台湾的选举制度,以及台湾民主转型经验,就可以看出,大陆选举制度下的独立参选很难支撑起推动转型这一重任:

首先,层级低;大陆各级人大是橡皮图章,大陆的选举制度,也不过是专政体制的花边,大陆的所谓选举相当单一而低级,一是没有任何行政职务提供直接选举,一是即使是人大代表选举,也局限在县乡两级;而台湾从1954年就开放了县长的直接选举,以及省、县两级的议员直选,1960年代末期之后,更有增额国大代表和立法委员的选举,直选横跨行政和立法分支,纵贯中央到地方三级,这才具有了影响社会、推动转型的能力,当选的官员和议员,也因此成为台湾党外政治人物的核心,美丽岛事件中的黄信介,后来的公政会等等,之所以能够发挥作用,最终形成反对组织,都离不开台湾特定的选举制度和选举实践。

其次,限制多;大陆的选举制度只是专政之花瓶,而专政的本质就是对社会全面控制,取消自发政治参与,也因此,从设计之初,大陆选举制度就内含了各种限制乃至冻结参与的机制:除了将所谓的直选仅仅放置在最为末端的县乡人大代表之外,即使是县乡人大选举,也被煞费苦心地根据行政区划和所谓界别,划分为若干更小选区,与体制的各种设置配套,方便体制进行掌控和动员;为了防范民众自行推举候选人,又增设了所谓的“酝酿”环节,以保证将体制不接受的人排除出正式的候选人名单。经此重重设防,非体制候选人的当选,简直就是一种奇迹,这不仅极大地降低了参与的热情,也使得通过参选进而当选以推动转型的设想,更像是一种空中楼阁。

最后,间隔长;台湾横跨行政和立法,横贯从中央到县级的频繁选举,“选举假期”频繁出现,在台湾特定的威权现实下,“选举假期”确实起到了扩大政治参与的替代效果,并最终为台湾民主转型提供了有利条件,但大陆选举制度则不然,作为专政体制民主花边的大陆选举制度,仅仅县乡人大代表选举一项为直选,且五年才有一次,这就意味著,大陆不会有频繁的“民主假期”,而本来就被极度压抑的参与状况,经过五年一次的超长间隔,很难持续的积累。

可见,大陆现行的直接选举层级低、限制多、间隔长,独立参选很难支撑起推动转型的期待,也因此,几乎从一开始,提倡独立参选的人士,也都对于选举制度提出了更高的要求,期待著选举制度的改革:一是期待选举层级的提高,如在行政直选方面,有人期待能够由自治层面的村选举,提升到乡以上政府的直接选举,1998年,四川省遂宁市步云乡,6000选民一人一票选举出“新中国”第一位直选乡长。随后,深圳等地也进行了类似试验,这曾吸引了众多媒体和自由派人士的关注;但最终不了了之。近年来,于建嵘教授反覆兜售的改革方案中,县级直选的制度改革也是其核心内容。

不幸的是,现实进程恰恰与人们的期待相反。市场化促进了各种权利诉求的产生,也刺激了新社会阶层的参与冲动,独立参选也由此成为新社会阶层的重点关注所在,2011年微博上的独立参选热,即建立在此基础之上,然而,承继89以来的政治逻辑,现行体制并未因而有任何相应的变化,而是继续其维稳路线,且随著社会力量的逐渐成长,而日益刚性,在此情况下,在当局眼里,大陆独立参选更像是某种抗争剧目,而必须加以限制和打压。

具有讽刺意味的是,尽管独立参选人本身抱持著体制内参与的心态,但在当局眼里,却是异己的存在。五年前,微博上的独立参选热正在进行时,我就曾提醒,参选即抗争:“参选人大代表指向政治参与的扩大,而维稳体制却旨在通过专政威慑和社会管理压抑乃至消灭政治参与,因此,参选就构成了对维稳体制的直接挑战,必然会遭到压制(刘萍们的遭遇已经说明了这一点),参选即抗争,希望李大眼等人做好应有的准备”。

后来的事实也证实了我的判断:“在维稳体制下,压制独立参选将没有悬念,封锁参选信息不会有意外”,在维稳体制下,即使是作为民主花边的独立参选也是不被允许的,作为抗争剧目的独立参选,也必然会遭到更大的压制,这一次翟明学等人的被刑拘,就说明了这一升级的力度,当然也进一步证明了,通过独立参选推动转型这一道路的虚妄。

不过,抗争从来不是没有意义的,参与到独立参选这样的抗争剧目中,一些人退缩了,但也有人成长了,如刘萍等人,就走上了更加坚定的抗争道路,在这个意义上,“参选或许不能改变这个体制,但却可以改变我们自身”,摈弃掉虚假希望之后的抗争中,或许才孕育著真正的希望。