在最近的文代会上,诺奖获得者莫言“非常好、非常棒”的赞词让许多网友拍案而起。

与莫言有关的另一条新闻也引起我注意。据中新网消息,11月30日莫言一幅书法仅以起拍价5000元成交,而在他刚获诺奖时,其书法最高成交价达97.75万元。

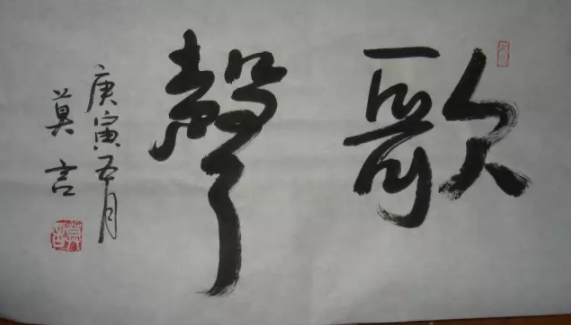

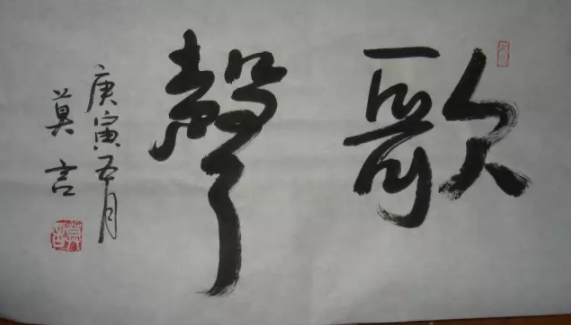

5000元我都觉得高了,莫言的字跟书法没什么关系,我老爸的书法比他高得不知道到哪里去了。

(莫言的字,我老爸用脚趾头都比他写得好。哈哈。)

再想到莫言曾手抄《在延安文艺座谈会上的讲话》,他的字就更一钱不值了。一个中国作家手抄延安文艺讲话,跟一个犹太人手抄纽伦堡法案有什么区别?

多年前,莫言在德国法兰克福书展上讲过一个故事:“歌德和贝多芬在路上并肩行走。突然,对面来了国王的仪仗队。贝多芬昂首挺胸,从仪仗队面前挺身而过。歌德退到路边,摘下帽子,在仪仗队面前恭敬肃立。年轻的时候,我也认为贝多芬了不起,歌德太不象话了。随着年龄增长,我慢慢意识到,在某种意义上,像贝多芬那样做也许并不困难,但像歌德那样,退到路边,摘下帽子,尊重世俗,对着国王的仪仗恭恭敬敬地行礼反而需要巨大的勇气”。

莫言为什么会有这种看法?为什么对着国王的仪仗行礼反而需要勇气?如果将“勇气”换成“痛苦”,就容易理解了。莫言在这里的用词并不准确。勇气通常包含荣誉、责任与牺牲,它比怯懦更刚劲,比鲁莽更清醒。向国王行礼,显然并不比傲视国王更有勇气。但是,前者肯定更加痛苦。为了合理化这种痛苦,莫言选择了并不准确的“勇气”一词来遮住自己眼中的耻辱。用他的话说则是,“现实中我可以是孙子,但在我的作品里我绝不妥协”。

那么,莫言的创作是否与他的公共表达一样令人厌恶呢?我倒不这么认为。

莫言做过一个关于创作源泉的报告,他说:“饥饿和孤独跟我的故乡联系在一起。在我少年时期,吃不饱、穿不暖,牵着一头牛或者羊,在四面看不到人的荒凉土地上孤独地生存。饥饿和孤独是我创作的源泉”。

饥饿和孤独是莫言创作的源泉,农村和农民则是他创作的对象。莫言的长篇小说《生死疲劳》,写五十年的农村社会主义革命,融入世俗佛教的因果轮回和中国传统章回小说元素,对土改之残酷、合作化之欺骗、大跃进之浮夸、大饥荒之惨烈,均有描写。莫言还转发过一条关于农村问题的微博,并且加上评语:“关键是要像1951年土地证上写的那样:土地是农民的私有财产,有耕种、变卖、赠予等自由,任何人不得侵犯。”将农民权利诉诸于1951年的土地证,见识自然不行,但其话语仍然流露出对农民的朴素同情。

莫言的另一部长篇小说《蛙》,主题是计划生育与悔罪。莫言没有多少人口知识,但他有人性,深感计生政策的残暴不仁,并因被迫堕掉自己的孩子而长期痛苦。就这部小说接受许戈辉专访时,莫言说:“我本人也有很深的忏悔心理。我当时就以非常冠冕堂皇的借口就把孩子做掉了,很多人有这样的经历。这是我们内心深处很痛的一个地方”。

可是,当被问及对计划生育政策的看法时,他却笨拙地为政府辩护:“中国制定计划生育政策也是迫不得已。党和国家领导人,他们也是丈夫,也是儿子,也是父亲。他们难道不愿意子孙满堂吗?当时之所以制定这么一个政策,确实是我们国家的人口增长幅度太快了。如果不进行计划生育的话,到现在没准儿已经21亿人口了。从国家利益上来讲,推行独生子女政策是有一定道理的”。莫言这段话如果是真诚的,那他缺乏足够的智识,反之则不真诚。

一个人不真诚,或没有勇气说出心里话,不一定是因为坏,还可能是因为软弱。莫言说过,“是内心深处的软弱,使我千方百计地避开一切争论”。他说甚至坐出租车都怕司机给自己“甩脸子”,因此加倍小心。记者问,你对出租车司机都恐惧,怎会有勇气写出最残酷的社会现实并呈现给读者最本真的东西?莫言回答说,在现实生活中越是懦弱、无用的人,越可以在文学作品里表现得特有本事。文学就是把生活中不敢做、做不到的事情在作品里面做到了。

莫言的确做到了不少事情。他创造了一个属于他的高密东北乡,一个未必漂亮但堪称厚重的世界,这个世界的上帝、总督和平民都是他,当然还居住着存在或不存在的父老乡亲、远朋近友、生人亡灵。他用十多部长篇和上百部中短篇,镌刻现当代中国农村的苦难,将人的生存上升为一种永不醒来的噩梦,又在噩梦中寻欢作乐、草间相拥。常有人将莫言比作福克纳,我觉得莫言最好的作品与福克纳最差的作品相比,仍有逊色。莫言不能算大师,但有独特风格,能成一家之言,即使不得诺奖,也够资格被写入中国当代小说史。

莫言的文学风格,我并不喜欢,觉得腐味过重,流汤滴水,其移植拉美的魔幻现实主义,混搭上中国民间信仰及民间故事,有时也显得糙拙。他用并不精致的语言,过于重复地写刺激感官的性、暴力和污秽,也可能令人生厌。

莫言之所以获奖,《华盛顿邮报》远在他获奖前刊发的一篇书评作了前瞻性判断,文章说:“在中国,莫言充满勇气地在作品中为自由与个人主义发声。在世界上,他恰当地被视为代表着这个国家希望不受约束的文学与艺术表达。向来抓住任何机会将文学与政治搅在一起的瑞典文学院,可能会发现莫言就是那个能够给中国领导层传达信息的作家。”“为自由与个人主义发声”云云,在我看来是西方评论家的误读或过度诠释,不过最后那句话可谓中的。

莫言获奖,除了作品水准及其身份“妥当”以外,还有两个原因,一是西方对中国的陌生感,二是文本的翻译。

莫言笔下的民间信仰、六道轮回、乡村习俗等东西,中国人没太多新鲜感,西方人却会感到相当的冲击力。比起文化混血儿般的村上春树,莫言泥土味更浓,更有东方特质,更易打动诺奖评委。对恋人而言,距离产生美,对小说来讲,文化差异也会增添其魔力。村上春树作品在大陆的主要翻译者林少华评论说:“村上作品极少出现富士山、和服、艺伎、刺身甚至樱花等典型的日本符号,而莫言作品如果剔除红高粱、高密等中国符号,恐怕就无以存在。换言之,莫言作品具有强烈的民族性和中国色彩,这未尝不是瑞典学院最终选择他的一个原因”。

文化异质性以外,翻译也帮了莫言不少。就中文来看,莫言的语言坷坷垃垃,蔓蔓草草,不能算一流,但诺奖评委会看的不是中文文本,而是英文译本。莫言作品的主要英译者是美国翻译家葛浩文(Howard Goldblatt),他并非逐字逐句翻译,甚至不是逐段翻译,而是整体rewrite,差不多等于编译。2008年,葛浩文对《南方周末》记者说,“莫言的小说多有重复的地方,出版社经常跟我说,要删掉,我们不能让美国读者以为这是个不懂得写作的人写的书。”这几乎是直接批评莫言的写作能力了。不过,在莫言获奖后,葛浩文就厚道多了,他对《中国日报》记者说:“《酒国》是我读过的在创作手法方面最有想象力、最为丰富复杂的中国小说;《生死疲劳》堪称才华横溢的长篇寓言;《檀香刑》,正如作者所希望的,极富音乐之美”。

已故翻译家杨宪益的妻子戴乃迭曾说,“葛浩文的译笔让中国文学披上了当代英美文学的色彩”。葛氏对莫言作品的翻译,很大程度上美化了其语言,流畅了其叙事,而保留了故事的穿透力。莫言获奖,翻译居功至伟。

关于文学,莫言曾说:“优秀的文学作品是属于人的文学,是描写人的感情,描写人的命运的。它应该站在全人类的立场上,应该具有普世的价值”。接下来他话锋一转,从普世价值上匆匆溜走:“作家对社会上存在的黑暗现象,对人性的丑和恶当然要有强烈的义愤和批评,但是不能让所有的作家用统一的方式表现正义感。对文学来讲,有个巨大禁忌就是过于直露地表达自己的政治观点。”在我看来,莫言深爱也深恨的是农村,不是城市,而政治主要是在城市里展开的,因此,他的普世价值,指向的不是政治,而是土地。

莫言的世界是分裂的。在文学世界中,他有其人性、自我与理想,在现实政治社会中,他如自己所言“只是一个孙子”。文学世界中的莫言,我并不反感。而现实政治社会中的莫言,我对他没有一丝尊敬。