在我们乡下,形容一个人不爱说话,话少,有一个专门的讲法:懒语。就是懒得说话,言语匮乏之意。这会被当作是一种不足,一旦被人用上这个词,差不多就蒙上阴影的样子。

而在今天,用懒语来形容朋友圈、微博、媒体评论等等公私场合,只怕也是很有概括力。这些被认为是输出议论的地方,少有直接的论断,有的是呓语,或者社媒意义上的呵呵。

今年正在开、马上就要结束的全国大会,是一个很好的例子。这么多年来,它们头一次表现得极其安静。朋友圈不是说配置新闻的主渠道么,但也没什么议论涉及到它们,存在但没存在感。

当然,你也可以说,在主要的、称之为媒体的东西那里,它们满屏都是。可是,你听不到声音,会议像是在一个硕大的录音室里举行,都被墙壁上的吸音材料吸取了,很有意思的现象。

从这些会议的历史看,大致是产生了这样的一个功能,就是借着话语豁免,趁机说说党政关系,在现实之外提供一点更多想象,甚至在外围的议论中,影射一点竞争性方案。

就像我们看不见但可以感知的那样,公共议论在前几年出现了扭曲变化,它的一大症状,最先表现出的就是失焦:一个问题、一种现象,它的核心东西受到忽视,就是顾左右而言他。

这种情况持续有年,期间经历了一些曲折,表现在媒体的立场摇摆上,也表现在社会管理的震荡上。然后,后来的情境大致就像我们所见,摇摆停止,震荡结束,成了稳固的一块。

失焦是在两种以上的立场观点中做出不可抗拒的选择,彼时,其他方案仍然存在,只是略显僵硬。接下来,几个波次下来,失焦就演变成失语,只有喇叭有声响,其他变得模糊。

可模糊还不算完,它只要被认定为罪,为不宜,为讨伐的对象。从失焦到失语,有心论者只落得个旁观,竖子成名抑或颟顸流行,从插不上话,到开不了口,最后干脆就笙萧默。

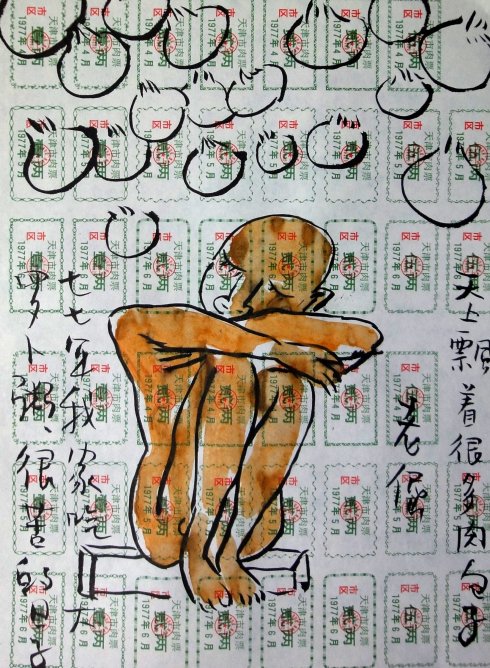

懒语,不再源自话语数量的多寡,而是话语种类的有无。即使有呓语在,多数也不再和方案有联系,是破碎的那种,没牵没挂,因为根源在社会那里被收缴了,从街谈巷议到庙堂大会,概莫能免。

这二十多年来,公共议论之所以有一点成就,承载它的媒体之所有有一点建树,简单来说,就是它供应了与现实世界相竞争的解决设计,凝结为三个字无外乎是:我反对。

失语的对面,现在升起另外一面旗帜,上面写了三个新的字:我拥护。从旗帜到人心的这个距离上,这三个字清晰度不一,有“我以为”这种涂抹决绝色彩的,有“我认怂”这种放弃姿态的。

这就是所谓的时代风潮吧,话语和我们的关系,进入了第二季,剧情复杂又简单,人物脸谱化,套路摆在那,直白地不掩饰,你上还是不上?失语者感叹:书上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

怼这个字也是妙,眼下流行,时髦,它不再标榜正声,而是像武术套路一样,只提供观赏。互怼,有可能是摸着良心说话,也有可能是对着心口窝的炮决。社会的下流化就是这个范。

所以,我们看见刘春怼小平,看见著名大V石某对着宣传之心连续扣动想象中的“扳机”。这就是大时代中的小时代,小时代中的怼时代。珍惜吧(真够讽刺的!),静候以怼犯禁的那天。