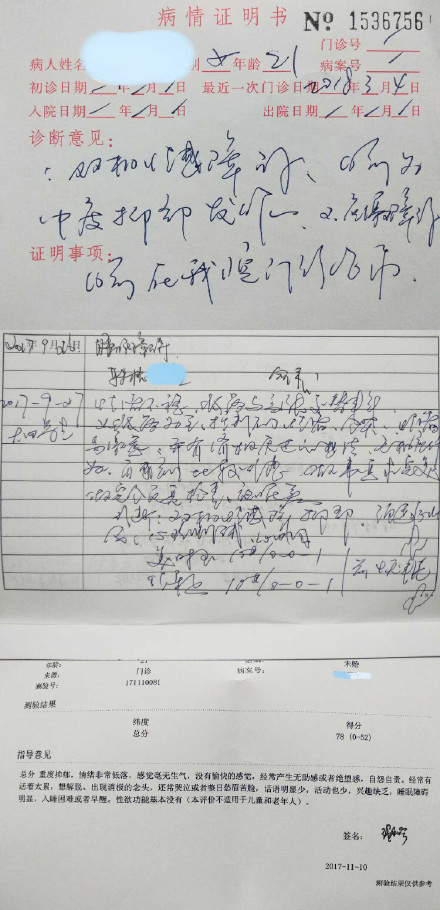

#摇滚圈me2# 21岁的女生私信求助:参加过迷笛音乐节志愿者服务七次的她,在2017年五一的太湖迷笛音乐节上,被同组的分管老师、也是迷笛的副总周翊性侵。这一年来,她患上了应激障碍和抑郁症,今年鼓起勇气向迷笛校长、音乐节创始人张帆反映,但是张帆却希望她能原谅性侵犯,维护迷笛音乐节的声誉。百度资料显示:“迷笛音乐节”是由中国地下摇滚乐队的发源地——北京迷笛音乐学校创办的国内第一个原创音乐节,经过十多年的发展,已成为现代音乐最响亮的品牌之一。每年都有几十支国内外的知名乐队受邀参加演出,更有几万狂热的乐迷从全国各地蜂拥而来,国内外百余家知名媒体都在关注它的动态,竞相报道与之相关的消息,迷笛又被称为中国的“伍德斯托克”(Woodstock)。求助的女生说:我做好了随时去死的准备,但在此之前我愿意抗争。图1-4是她写的事情经过,图5是她向我求助的部分私信内容,图6是她的病情诊断证明

还记得今年五一太湖迷笛结束之后,一篇在朋友圈引起争议的文章吗?《音乐节已成为咸猪手的乌托邦》,关于一个姑娘在看演出时被性骚扰的事情。

今天我要讲的故事,应该叫《乌托邦里伸出来的成猪手》,关于一个志愿者在迷笛音乐节举办期间被志愿者老师(迷笛工作人员)性侵的故事。

很不幸,主人公是我自己。

我是一个参加过七次迷笛音乐节的志愿者,这不是一个约数,而是作为迷笛志愿者实际参加过的七场音乐节服务。迷笛是一个充满魅力的地方,和很多朋友一样,我几乎把大学所有假期都奉献给了这里。

在做志愿者期间认识的朋友,是我人生最宝贵的回忆,义无反顾奔赴这么多回,早已经不是为了看演出,而是为了回家见见朋友。

无论发生什么,那些可爱的人,那些美好的回忆和热泪盈眶的瞬间,在我心里永远不会动摇。

2017年太湖迷笛音乐节,我在孩迷舞台组,组里的志愿者负责老师是舞台导演,姓周,之前的音乐节我也曾在他的组。

太迷开始前,他希望我能带电脑帮孩迷做每日回顾推送,因为之前相识,我爽快的答应了。但是露营区没有电,他主动提出在工作人员的酒店帮我多留一间,我很想和很久不见的朋友们住在一起,哪怕只是帐篷露营。但是出于他交代的任务,我答应了去酒店住。

音乐节结束的晚上,我跟随工作人员的车回了松陵饭店,晚上他要求我去他房间讨论推送选题,然而在我抱着电脑来到他房间之后,工作没说几句,他就把我压倒在床上,用一只手把我两只手锁在头顶,另外一只手抓我的衣服。

在此之前,我没有任何性经验。除了吓到发抖努力反抗之外,大脑一片空白。我的力气没有他大,没有任何防备的我没能制止他。对所有女孩来说难忘的第一次,变成了让我难忘的噩梦和痛苦。

为什么事情发生之后没有第一时间报警?因为他说,这么做是因为情不自禁,因为他喜欢和赏识我,而大脑一片空白的我选择了相信他,虽然很可笑,但是只有相信他才能让我承受的一切没有那么难过。

我努力也去喜欢他,努力说服自己把这看成是一件因为喜欢才会发生的事情。但是在随后,我却在他朋友口中得知,他已经结婚,并且比我大23岁,跟我父亲一样的年龄。这样的人,凭什么能拿一句喜欢毁掉另一个人的人生?

但是不报警的根源,来自于我接受的传统家庭教育,在父母传输给我的观念里,女孩要懂得保护自己,晚上不要出门,被侵犯是一件天大的丢脸的事情。我一直以为自己做得很好,但是在这件事上,却因为过于信任,完全没有保护自己的意识。

实际上,我从来没有想过,被自己尊敬的称之为老师的人,会做出这样的事情。但是事情发生了,我只感觉到恐慌和羞耻,完全不敢想象,把这件事情说出来之后,在所有人的有色眼镜中,我该如何继续生活。

我记得今年迷笛志愿者招募推送里的一段话,引自鲁迅先生,“能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,不必等候炬火。此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。”

我也记得今年太迷志愿者集结首日,校长按照惯例让台下席地而坐的志愿者,按照参加次数举手,之前把来过迷笛当作骄傲的我,第一次感觉自己的手那么沉重。

我是一名迷笛志愿者,我把太湖迷笛营当成家,把志愿者朋友当家人,可是难道因为这里是家,就必须“家丑不可外扬”吗?

我很感激校长在处理过程中对我的耐心和帮助,也理解作为创始人想要维护音乐节的出发点,但我不能接受高喊着“爱与和平”去包庇作奸犯科的伪善行为,压下一切息事宁人,正如之前性骚扰的文章中写到,“沉默与帮凶无异,都是助长邪恶的推手。”

大老王姑娘很认真的问我,“你现在的状况,能面对说出来之后,可能会产生的影响吗?”我很诚实的回答,“我不能,但我做好了随时去死的准备,在此之前我愿意抗争。”

我不想他在毁掉另一个人之后,还能逍遥自在若无其事,我不想让还想来音乐节的志愿者女生,跟我一样毫不知情的陷入危险处境,我不想让喜欢音乐的孩子们,把一个人品败坏的人渣当老师。所以我决定把自己的遭遇说出来。

我的诉求是:迷笛就此事公开道歉,通报周某及其性侵行为,并针对如何有效避免音乐节性骚扰,公开自己的解决办法。

谈情坏喊口号,从来不是掩盖事情的办法,明年五一说回家之前,请摸摸良心,你让乐迷和志愿者回的是怎样一个家。

如果我想故意摸黑迷笛,就没必要这么多次不计报酬去做志愿者,想尽自己之力做一点事情。可是如果你因为我是迷笛志愿者,而觉得我揭露这件事情是不顾大局,那我想你没有说出爱与和平这几个字的权利。

唯一的请求,如果你是认识我的朋友,可能猜到是我,请求你不要来问我,不管是好奇关心还是安慰鼓励,都可能变成压死我的最后一根稻草。

这是我在那篇《咸猪手的乌托邦》里,看到的朋友留言中点赞数最高的一条。

“心8你就是一个瞎几把乱的小丑。你TM当核狗你看你身边3米有人没有。再者说了措油事件多发在跳水时间,风险与上头并存。老老实实听歌谁敢摸你,旁边的人都帮你教育了,这回来着声讨音乐节了。我没摸过人,你要是怕被摸自己就应该有点B数”

在这件事情发生在我身上时,我穿着黑色迷笛志愿者T恤和阔腿长裤,没有往舞台前的人群中挤,但我还是成为了受害者,同样要被这种带着偏见的眼光批判一遍。

如果你真的好奇我是谁。

我是妳,是跟你一起去后勤领盒饭的,是一起在雨里扶过铁马的妳,是一起在战国舞台前热泪盈眶的妳,是afterparty坐在你旁边唱永远永远的妳。我是来过和可能来迷笛当志愿者的每一个妳,但我不想让妳重复我的经历。

如果你真的想帮助我,请帮我转发,谢谢了。

相关阅读:中国数字空间|中国Me Too