作者︱一只老蝉 赫贫

壹

最近,网上报道了不少白领从湖北返岗,却被小区拒入、被公司裁员降薪的遭遇。然而湖北作为劳务输出大省——官方统计有600万人出省工作——外出打工者中能成为都市白领的终究占少数。

大多数都是体力劳动者,他们往往在外从事制造业或服务业,收入不高;由于服务业、制造业的工作性质,疫情期间无法居家办公;又往往处于非正式雇佣关系中,通过劳务中介找工作,失业救济也无处申领。也就是说,湖北的底层劳动者,已经三个月没有收入了。然而他们向来缺少话语权和发声途径,很少为“公众”注意。

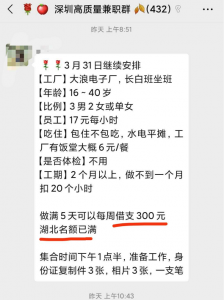

春节前后,东南沿海有许多工厂因为疫情耽误生产,复工后都在急招赶订单,各个工厂为了抢人纷纷使出“借支”、“满三个月奖金”等花招,仿佛真的体察民情,体恤难以为继的工人似的。

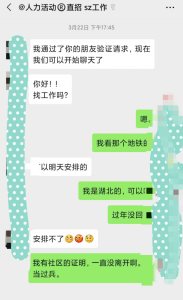

然而即使在如此缺人的情况下,中小工厂对待湖北籍工人的态度却出奇一致:拒接、勿扰、湖北名额已满,没有任何商量的余地。以深圳为例,只有少数日结零工和不需要坐班的工作会招收春节期间留深的湖北籍工人,这对数量庞大的湖北籍返岗务工人数来说是杯水车薪。

湖北名额已满这种话,一看就是忽悠人,怎么可能别的省没招满单单湖北招满?借支和奖励也不是真的体谅工人,因为最需要体恤的就是一解除封省就立刻出来谋生的那批湖北人。

对湖北人来说,困难的不仅是出省后难找工作,甚至出省本身,也成了一大考验。湖北黄梅县与江西九江市一江之隔,素有“一座九江城,半城黄梅人”之称。黄梅没有火车站,当地人想要复工必须从九江市坐火车,27日早晨九江市警方将卡口前移以限制黄梅人过桥,黄梅警方上前要求撤卡却遭到九江特警殴打。(当然,新京报在文末也说“对于九江市执法人员是否殴打黄梅县执法人员九江市委宣传部新闻科工作人员称真实情况与网传情况有所出入过程细节仍在了解中”不知五天过去了了解的怎么样了。)

湖北的警察尚且遭到一衣带水同行的殴打,湖北外出务工的劳动者的遭遇可想而知。据公众号“龙华广场东”的爆料,龙华某大型企业给湖北籍员工的2月份工资仅有600余元——连深圳市最低工资都不到。

有人云“希望大家对湖北籍返工人员,不是对虚幻整体无比热爱,却对具体个人冷漠残忍。”看来要事与愿违了。

贰

疫情期间“热干面加油”的插画传遍大江南北,然而让人们在虚拟空间中为代表武汉的“热干面”声援很容易,但真正直面湖北人却很难。甚至,互联网上喊加油的声音越大,湖北劳动人民的遭遇就更凄惨。一句轻飘飘的武汉加油满足了人们在想像的共同体中的集体认同感,却没法让湖北人的复工之路更通畅。

疫情初期,我们就看到了从文化-舆论领域对歧视武汉人进行分析的文章。澎湃思想市场《“封堵武汉人”:从防疫话语到地方主义》表达了防疫话语向地方主义的倾斜:对患者的救治也偏移到了对武汉人的排斥。武汉人/湖北人在字面意义上首先成了“病患”“携带病毒的人”。在社会的共同体之中,武汉人被隔离开来,成为了威胁整体安全的因素。而隔离也就意味着把这一危险因素隔离在健康机体之外。但地方主义的封城和硬核隔离总归不是常规性政策,在疫情放缓社会生活逐步返回正轨的情况下,城市逐渐解封、指令性管控逐渐放松、大规模复工日趋展开,但湖北人仍旧因层层阻隔、在其他省市寸步难行。

硬核防疫之下,“武汉/湖北户籍”成为了一个不洁的符号,一个象征着危险瘟疫的因素。看到一些企业阻止湖北籍员工复工、开除湖北籍员工,一些人为这些企业鸣冤叫屈:在中小企业寸步难行的情况下,他们已经担不了这些未知的风险了。疫情带来了对全球实体经济的打击,许多企业招工急剧缩减,在招募湖北籍员工有更多不稳定因素的情况下,企业做出不招和解雇的决定很符合资本的逐利性。这一过程与疫情初期北京部分社区禁止外地人入住何其相似,和ddrk清理的逻辑异曲同工。既然带来风险的是外地人、恶劣的环境也是“归功于”他们,那么就应当把外地人拒之门外——谁管你外地人怎么过日子、谁管你有什么困难活不下去了、谁管城市离了外地人还怎么正常运转,当务之急是把这些不稳定因素排斥出去,保证原有机体的健康完整。

地域歧视的原因多种多样,但在现实中归根结底都指向了一点,即资本主义生产造成的地域差序格局。作为“没有城市权利的人”的外来人,城市需要他们做出建设的贡献,但不会给他们提供容身之地。当外来人们平稳地在大城市中生活居住时也许感受不到,甚至一些境遇相对好的人们会产生体面的幻想,但当个人和社会的灾难发生、瘟疫和洪水来临,许多人会发现自己被自动驱赶出来,身份也从“城市共同建设者”变成了“千里送毒人”、成为了“他者”,成为了共同体外的人们。

武汉人/湖北人在复工之时,再次成为了叫天天不应、叫地地不灵的、漂浮在全国的难民。

为什么会这样呢?

首先,“武汉加油”这一口号虽然表达了公众对受灾难同胞的美好愿望,但这也仅仅是基于一时困难的美好愿望而已。在这一万众一心的口号背后所隐藏的恰恰是社会撕裂——“武汉/湖北”作为一个地域概念无法囊括处于该地所有人群的所有立场。而在舆论领域最为弱势而沉默的,恰恰是没有话语权的底层人民。而在互联网上有声量的人群,绝大多数没有体会过停工三月断水断炊的窘迫,所以他们的那句“武汉加油”的门槛太低,从一开始就喊得太过轻松,不与自己的现实生活能够产生什么切实有效的关联。甚至这句“武汉加油”会通过与自身息息相关的事情发生转变:君不见1月24日载有先前从武汉前往新加坡乘客的客机降落萧山机场后,互联网上有多少杭州当地甚至周边居民的不满评论。

其次,是雇佣劳动制下被层层转嫁的压力。湖北打工者到了外省,首先面对的也是处境和自己差不多的人——比如给工厂招工的中介、小区保安等。他们同样为生计所迫,不掌握实权、除了执行上层指令、对上级负责以外别无他法,上面说不招湖北人,那就坚决不招湖北人……在这个过程中,风险和压力都被转移到最底层。

而因为疫情被“冷漠残忍”对待的人,又何止今日的湖北籍返岗人员。

事到如今,为疫情承担责任的主体从抽象的国家、地区变为了资本主义结构中被压迫的具体个人。无论共同体的话语有多温情,现实的冷冰冰都摆在大家眼前:你得挣钱吃饭,你得养家糊口。在这个过程中,人们不得不去打破疫情期间国家机器“地方主义”的封闭的设置,从安全的区域里走出来,因为随着资本的社会化,各个地域之间的联系已经被大大加强,已经成为了社会生产必不可少的因素。不论是国家内部劳工的流动,还是国与国之间的人口交换,都是现代资本主义运行必不可少的燃料。然而这一流动在瘟疫期间本就是不可避免、不可预知的风险。

从这个角度讲,“能保持社会距离是一种特权”的意味就更明确了——作为一个流动diduan人口、一个漂浮在城市空间的外乡人,作为一个疫情期间也要出来上班并且没法拿到足够防护的人,感染的风险远远大于安安心心家里蹲的人。传染的风险首先落在了这些具体的个人身上。资本需要你去流动,去冒风险,去为了自己疲于奔命。你支付不起在家隔离的成本,为了生存只能任由舆论给自己打上“潜在传染者”的可疑印记,使自己在硬核防疫的隔离措施中处处受阻。

如果说中国人看本国还戴着滤镜看不清,不如看看印度。在迈克·戴维斯的文章《疫情中被遗忘的人们》中所提到,1918年的西班牙流感中,全球60%的死亡都发生在印度西部。同样的,近期疫情在印度流行的情况也与百年前产生了呼应:印度政府仓促宣布封国21天,只有4小时缓冲时间;大批产业关闭,百万农民工无工可做蜂拥回家,在途中已经造成了二十余人死亡——保持社会距离的命令对于他们来说就是可笑的一纸空文。做工、回家是把自己的健康置于极大的风险之下,不做工则更是吃不上饭了。疫情让富人带着病毒飞来飞去四处传播,让穷人背着包袱奔来奔去无处可躲。

更可笑的是,正是这些被迫无法顾及个人安危的人们承担了最多的污名化、承受了经济压力和防疫压力下地域排斥的双重挤压。资本主义结构性的压迫在疫情发生的特殊时期显得更加沉重而复杂,“共克时艰”中的“时艰”也是大多数受苦人体会的更加彻底,但若“时艰”有一天过去,他们的境况会变得更好吗?还是说,让他们的利益就此牺牲,成为社会发展的又一个代价?一个笑话是这样说的:对于“我们要不惜一切代价”这句话,人们可能会以为自己是“我们”,但实际上自己是“代价”。如果湖北人、底层群众必将要成为硬核疫情防控的代价,如果实现某个目永远都要排斥甚至侵害某部分人的利益,难保下一个牺牲的不是自以为这些事都与你无关的你。