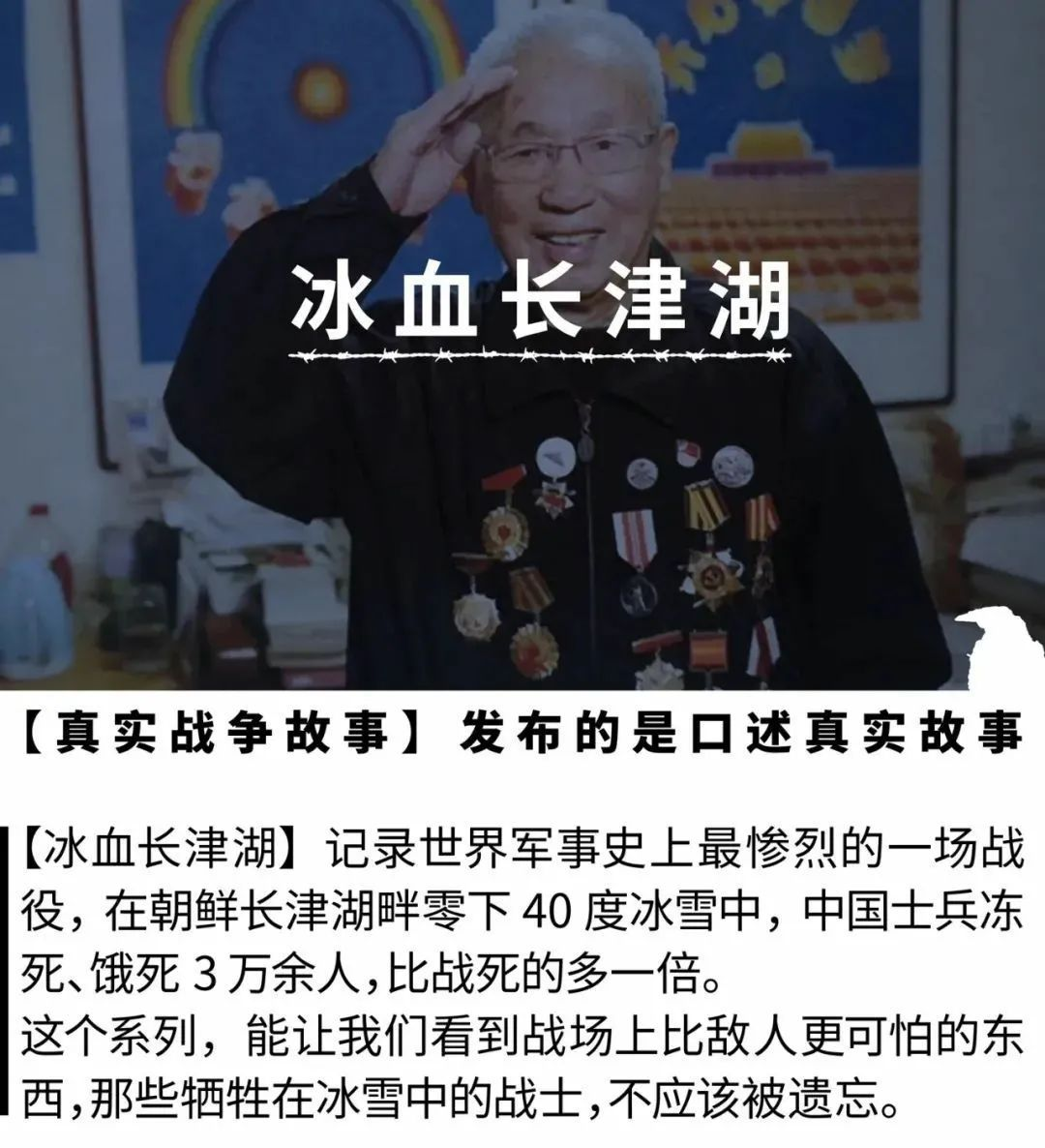

作者:萝卜头666

大家好,我是陈拙。

前几天我和朋友去看了场电影。

这场电影我从开机就开始等,一直等到上映,就想知道它最后到底被拍成什么模样。因为我听亲历者讲过真正的长津湖战场。

他说在当年的朝鲜战场,天寒地冻,食物断绝,无数战士被活生生冻死,饿死。为了活命,战士连敌军的尸体都吃。

讲故事的人叫孙佑杰,是长津湖战役的随军记者,他记录了自己在战场上的亲身经历,但因他把战场还原得太过逼真,所以他的书稿一直没有机会和读者见面。

今天的故事,除了想告诉你们,真实的战场远比电影拍出的画面更加残酷,还想让你们和我一起见证,那些埋葬在冰雪中的牺牲和爱情。

1995年,我出版了《鸭绿江告诉你》一书。

刚出版,就有人写信告我的状,说我侮辱丑化人民志愿军,要禁止这本书发行。

军部下令成立了一个专家组,开始对书进行“地毯式”检查。

这书的内容全部来源于我在朝鲜的战地日记和采访手记,难道就因为真实,而不该被人看见吗?

我是一个战地记者,如果不能讲真话,那我宁愿沉默。

为出这本书,我已等了40年。

我还记得那清一色的闷罐车,像是被憋疯了,喘息着,呼啸着,吼叫着,无论大小车站,一路不停,昼夜向前飞奔。

我所在的闷罐车厢,全是27军政治部营职以下的战士,部队这是到哪里去,又干什么去,谁也说不清道不明,一切只能凭猜测。

车厢里的唯一光亮是两盏马灯,晃来晃去的晕光,让闷罐车厢越发出奇的安静。

闷罐车到了山海关停下来,一名通信干部送上来一份密封文件,铁门又很快关上了。

一直到车过山海关,部队才传达了中央军委的密电令:27军出兵朝鲜作战。

密电是1950年10月27日16时发出的。

消息一经公开,闷罐车厢里像是炸开的热锅,大家热烈地讨论起来。我清晰地看到,大家的脸上挂着的不光有亢奋,还有凝重。

赴朝

唯一的马蹄表时针已经指向了22点,照纪律规定该熄灯睡觉了,可大家让尿憋得无法入睡,都在等停车方便过后再入睡。

好在车厢内没有女同志,个别人实在憋不住了,干脆走到车厢铁门前尿起来。人人都知道这样不雅,可活人总不能让尿憋死。

“咣当咣当……”闷罐车终于在一个隧道里停下来,大家有10分钟的方便时间。

忽然,后面车厢底下有女兵在大声喊叫:“喂!请自觉一点,车下有人哪!”

这是巴木兰大姐的声音。

巴木兰是我在军文工团时的战友,事后她对我讲,文工团是男女同乘一个闷罐车厢,腼腆的女兵苦于无处小便,实在坚持不住了,有的竟盖着大衣,褪下棉裤,坐在自己的包裹上,让小便慢慢渗进包裹里的衣服上。

当听到车门被打开后,女兵们便纷纷下车,四处寻找方便的地方。隧道里的站台很窄,不时还有手电晃动,女兵们就齐刷刷钻到了火车底下。

车厢里的男人见女兵们下车了,迫不及待拥到车厢门口,对着门外尿了起来,都是二三十岁的小伙子,“哗哗”的尿声如拧开的水龙头一般。

最后一拨还没尿完,前面传来了开车的口令。火车下的女兵们一听急了,赶忙朝车门跑来,因为害怕掉队,就迎着骚气熏人的尿液登车。

然而,七八位正在小便的男人,一时又刹不住,只好边尿边提裤子,硬是将半截尿憋了回去。回到自己的位置上,个个佯装什么事也没发生,引得车厢内一阵哄堂大笑。

巴木兰天真活泼,有什么话都愿意和我说。车到安东,她依旧忍俊不禁,笑着和我说起这件事。

我听过后,却半点笑不起来。

凭多年的战争经验,我已经察觉到,出兵朝鲜,将比八年抗战与三年内战还要残酷。

部队一到安东,马上进入了临战状态。

相对于一般人,我们这些在战场上见惯了血腥与生死的老兵。已经很难有事情再能引起我们的注意,但有一件事,却令我十分惊讶。

部队下了一道命令,彻底消除“人民解放军”的痕迹,摘下帽徽,取下胸章,抹掉装备上的所有徽号,收缴部队番号的印信。

这在中共军队的历史上,实属罕见。

那帽徽上的“八一”五星,胸章上的“中国人民解放军”字样,是新中国军人的标记。每个士兵视若珍宝。

现在出国替别人打仗,他娘的会随时牺牲不说,连自己部队的标记都没有,这是打的哪门子的仗。

许多战士想不通,我也想不通。

可军令如山,骂归骂,命令还得执行。我索性瞒过军政治部的首长,冒着受纪律处分的危险,私自带上了七把刻刀和两块刻板,准备刻版画。

11月4日,部队到达了鸭绿江边的安东,刚准备进入朝鲜,发现东线山区有美军向北推进,部队又奉命撤回,转到吉林的边境临江。

就这样,27军的79师后卫变前锋,我跟随79师跨过鸭绿江上的一座水泥大桥,第二次进入朝鲜,去对付东线北进的美军。

部队冒着风雪,经过一夜的急行军,于黎明前到达了朝鲜的中江镇。

中江镇是一个群山环抱的大村子,坐落在南北走向的公路边。这里是北朝鲜最冷的地方,气温最低达零下43度。

但志愿军的到来,让在冰冷中沉睡的村庄沸腾了。

一听说我们要去前方打侵略的美军,男女老少个个喜笑颜开,热情帮助部队搬东西,腾房子,烧开水,烤棉鞋,唱歌跳舞地欢迎志愿军。

天放亮后,为了防备美机空袭,部队吃过早饭一律到村边山上隐蔽休息。

我所在的237团3营7连指导员非常关心我,说我是随军记者,见多识广,是在村里继续休息,还是去山上隐蔽,可以由我自己定。

我觉得部队第一天秘密入朝,离东线的敌人还远着呢,美军的飞机也不一定来。于是,决定先在房东的热炕头睡一觉,再到山上去隐蔽。

正当我酣睡之际,屋外传来房东大娘一阵惊恐的呼喊声:“旁空!旁空!扁机瓦扫,扁机瓦扫,帕里帕里卡!。”

入朝前,政治部朝鲜日常用语培训抓得紧,所以我听得懂房东大娘的喊声:“防空!防空!飞机来了,飞机来了,赶快跑啊!”

我深知美机的猖獗与厉害,急忙跳下土炕,顾不得拿背包和大衣,提着手枪就往外跑。

趁着美机转弯之机,我一口气跑出了村庄,在积雪的河滩上匍匐前进,钻进两堆灌木丛中后,我累得一动不动,已经没有力气再跑了。

我仰望天空,庆幸自己逃出了轰炸圈。不料,一架美机朝我俯冲下来,它一抬屁股,几发炮弹带着刺耳的声音就下来了。

美军的飞机为了制造恐怖,特地在炸弹上安装了风哨子,炸弹一出弹仓,“呜呜”的刺耳声响彻天空。

我懂防空知识,落在远处的炸弹是长的,落在近处的炸弹是圆的。经验告诉我,其中一发炮弹会落在我的南侧。

跑是来不及了,我立即向北打了一个滚儿,脸面朝下,闭上眼,张大嘴。

心想,该死该活就这么着了。

一声山崩地裂般的巨响过后,我随即被沙土活埋了,只觉憋得喘不过气来。等奋力从沙土里抬起身来,才知道毫发未损。

我擦掉脸上的沙土,发现身边一米多处被炸成了一个巨大的深坑。如果不打那个滚儿,我的命就丢在河滩上了。

敌机飞走了,整个中江镇都在燃烧。我突然想起刻刀和刻板还在屋中。我不顾一切,急忙向镇中跑去。

路上正好碰上了七连通讯员小刘。他刚才去房东家没发现我,便带着我的东西出来找我。

谢天谢地,认识我的人都知道这堆破木头板子就是我的命根子,看着它们落了单,自然要来找我。

没想到找我这一趟,反倒救了他的命。

原来早饭后,指导员再三交代他要保护好我的安全,接着就和连长到镇北面营部开会去了。

我一听顿觉凶多吉少,立即同小刘向镇北烟火弥漫的营部住处奔去。

天哪,灾难的惨状比我想象的还要严重。

营部的住房已成了废墟,来三营营部开会的各连连长和指导员,加上营部的领导和通讯员,总共20多人,除教导员负重伤被抢救出来外,其余全部壮烈牺牲,而且都被烧得面目全非。

小刘冲进还在燃烧的木屋,在惨不忍睹的死人堆里找到自己的指导员,跪在雪地里嚎啕大哭。说自己没有保护好指导员,还不如死了算了。

“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,说的就是这样的场景吧。

这时的中江镇里已不见人影,昨天大家还在一起热闹的地方,转眼就被大火烧成一片废墟。

当时大家的心情完全一样,恨不得几步跨入阵地,与美国鬼子对打厮杀,为牺牲的战友报仇雪恨。

掩埋了牺牲的战士,在冰天雪地里,部队又开始了夜行军。

27军预设的阵地在长津湖一带。

我跟随7连进入东部的狼牙山脉后,雪更大了,风更狂了,酷冷达到了滴水成冰的程度。

在冷得浑身颤抖的时候,还得靠吃冰雪解渴。

路上每个人都成了雪人,浑身上下白花花的,连眉毛胡子上也结了冰凌。

我很幸运入朝前发齐了棉装,可有些战士仓促入朝,未来得及领齐棉帽、棉鞋和棉手套,行军中吃了大苦头。

236团2营6连的许多战士脚上穿的还是力士胶鞋,由于急行军两脚有热气,开始雪花落在鞋面上化成水,继而又结成了冰,最后双脚、袜子和鞋冻在一起,走起来“嘎嘎”作响。

脚面皮肤皴裂后,鲜血再顺着冰碴缝隙往外渗,直到第二天拂晓宿营,才看到胶鞋上有一片淡红色的花纹。

行军途中休息,一个江苏籍的战士累得站在冰冻的路上没动地儿,结果力士鞋就与冰雪地面冻在一起。

待开始行军,他用力一抬双脚,鞋帮与鞋底分了家。还没有一分钟,袜子与地面又冻在一起,他再一抬脚,袜子也冻在地上了,露出了两只光脚板。

一位四川籍老兵,胡子上结了冰凌,他嫌冰凌碍事,用手往下一捋,竟连胡子带皮全扯了下来,痛得“嗷嗷”直叫。

炮兵16团2营的一个炮兵,出发前习惯性地去摸摸迫击炮身,手掌瞬间被粘去了一层皮,当时他还觉不出来,停了一会儿才疼得龇牙咧嘴。

但雪天里,部队无法一直行军,还要休息。

所谓休息,也别提什么军用帐篷和借宿的民房,只能雪山露营,这对物资稀缺的志愿军部队来说,是一项极大的挑战。

当时,每人只有一床薄棉被,一床小棉褥子,一件棉大衣,还有一块方雨布,根本经受不住高山严寒的侵袭。

第一次露天宿营,随军摄影记者史云问我怎么睡,我对他讲,打通腿,睡一个被窝。

我们在避风的雪地上挖出一条雪槽,垫树枝树叶,铺上雨布和褥子,俩人头靠着脚,背靠着腿,屁股贴屁股,再盖上两床被子和另一块雨布,最后用各自的大衣蒙住头。

我入朝后的第一幅木刻作品叫《露营》,里面刻画了两位冰天雪地里宿营的志愿军,一个说的是我,另一个说的是史云。

开始,还能听到风雪的呼啸声,不一会儿就进入了梦乡,仿佛全身都进入了冬眠状态,直到有人喊集合了才醒来。

如果没有集合声,很多人就会这么一直睡下去,永远醒不过来了。

除了步兵,最苦的要属配合27军作战的炮兵16团。

对他们来说,马命比人命金贵。

炮团运炮全凭战马,榴弹炮用10—15匹马拉,野炮用6—8匹马拉。若失去了战马,大炮寸步难行,所以炮团的战士把战马看得比自己还要紧。

一天夜里,炮团刚爬上一个山顶,天就亮了,为防美机空袭,只好在树木稀少的山顶露营。

战马休息也需要伪装和保暖,战士们找来松树枝叶搭在战马的身上,可是战马觉得不舒服,一会就把松树枝叶抖搂掉了。

无奈,战士们只好把自己的棉大衣反过来披在战马的身上,再拆下自己棉被的白布里,将棉大衣绑在战马的身上。

结果,这次高山露营,战马安然无恙,但却冻伤了100多名战士。

部队继续昼宿夜行。一天夜里,7连刚要过一座桥,却被炮团的炮车挡住了去路。

我走向前一看,一门10匹战马拉的榴弹炮停在那里没法动弹。原来一匹枣红马的前蹄陷进了桥缝,大炮进不得也退不得。

奔赴长津湖,十万火急。唯一的办法是将这匹战马枪毙,再换一匹备用战马。

而炮兵视战马为“无声的战友”,怎么也不忍心朝战马开枪,只好请步兵开枪。

步兵不管这一套,一位班长拔枪就要打。这时,旁边几名炮团战士冲过来,护着战马的头对步兵说:“战马也是人,你有能耐,朝老子开枪。”

步兵班长得令在先,也是不依不饶:“你以为老子不敢哪,你若贻误军情,和这匹马一样,照样枪毙。”

眼见炮兵和步兵要打起来了,炮团的值日军官——宣传股长叫张采正,赶紧上前呵退了炮兵战士。

一声枪响,战马倒地毙命,炮团的战士们哭了。

一个高个子大脸盘的炮兵抱着战马的脖子,边流泪边自语道:“我们一起南征北战好几年,可来朝鲜还没打一仗,你就牺牲了。”

团宣传股长张采正是我的中学同学。入朝后,他带工作组下到炮团2营,这匹被枪毙的战马就是炮团2营的。

行军路上,张采正曾经告诉我炮兵部队有个传统,即便再饿也不吃自己的战马。炮兵的生活更是比战马还苦,自己挨饿也不能让战马挨饿。

有个战士实在饿极了,偷吃了几颗喂战马的生黄豆粒,不但吃坏了肚子,还按规定受到了纪律处分。

如今毙命的战马刚被移走,几名步兵就拿着刀要来砍马肉,那几名炮兵护住战马的尸身不许砍,哭着大骂:“他妈的,你们步兵心太黑了,让狗叼走了,啊?”

愤怒的炮兵赶走了步兵,然后用雪把战马埋了,齐刷刷敬过军礼后,才含着泪离开。

没想到等炮兵走远后,步兵又把战马扒出来,嘁哩喀喳,一会儿的功夫,那匹肥壮的战马只剩了一堆骨头架子。

我愣愣地站在一边,看着眼前的一切,心在流泪。这场战争,让人心变得无情,又十分的脆弱。

我能做的,就是把这些心碎的场面如实记录下来。

很少有人知道,我这个年龄的人,当初的理想是什么?

我是山东文登人,那里历史悠久,乡人更是以爱读书、有学问出名。

抗战爆发后,文登最先拿起武器抗击日寇的,也是一些读书人。

我初一的一天夜里,在一名地下党的带领下,昼宿夜行,穿过数道日伪封锁线,辗转到了栖霞北部山区的胶东抗大,成了一名八路军战士。

这一年,我刚满18岁。

中国人要想过上好日子,必须将日本鬼子打出去。

可是抗大毕业后,一纸调令,我成了宣传队的一名文艺兵。我一心一意想上前线杀日寇,心里一百个不情愿,可我只有服从命令。

原来,胶东抗大刚成立了宣传队,急缺文艺骨干。我有文化、会画画,还能拉一手好胡琴,宣传队选人时第一个就选中了我。

来宣传队前,部队首长交给我的任务是“以文为枪”。当时,宣传队只有十几个人,虽然都有些爱好,但要排演文艺节目实在困难。

我一天到晚琢磨着“以文为枪”这句话,受当地皮影戏启发,我想到了尝试制作起了“土电影”。

一天晚上,我找来一个放大镜,固定在硬纸壳上,再用煤油灯光照射,室内墙上立马映出了玻璃幻灯片。

在抗大修械所工程师的帮助下,经过反复试验,最终制成了以汽灯为光源的铁制幻灯机。

后来,我又对幻灯机进行了改进,研究出了同时放映一静一动两幅幻灯片的方法,让十分宝贵的抗战照片和我画的美术画成了会动的“土电影”。

这个“土电影”,在胶东抗日根据地是首创。

抗战期间,我虽然没当成杀敌英雄,但凭自己发明的“土电影”,当选为屈指可数的胶东抗大模范工作者。

1945年8月,日寇投降后,胶东抗大宣传队奉命调入华野9纵文工团,我的任务仍然是搞“土电影”。

因为要搜集制作“土电影”的素材,我经常要深入作战前线,时间久了,心里萌生了一个念头,我要能当上一名战地记者该有多好!

1950年10月初,凭着我写的一篇战地新闻,我被调到27军《胜利报》报社。

这时,27军已经自江浙一带北上山东津浦铁路沿线集结,随时准备参加抗美援朝,我成了一名副其实的战地记者。

但直到见识过战争的残酷,我才知道自己真正想要的是什么。

如果现在再问我,我的回答会更简单:“打完仗,过太平日子,能吃上饱饭。”

这是那个年代所有人的梦想。打日本鬼子是这样,三年内战和抗美援朝也是这样。

部队的战士绝大多数是农民,想法很朴素,也很真实。

部队除了打仗,吃穿也是少不了的。可在朝鲜,打仗难,吃穿更难。

起初,先头部队入朝,当地老百姓杀猪宰鸡,捞大米干饭,有的还拿出高丽参和黄酒招待志愿军,但到后来,连朝鲜人不稀罕的土豆也稀缺了。

兵马未动,粮草先行。美军更懂得这个道理,它的飞机专门轰炸运输部队的火车和汽车。

27军仅有的15辆汽车,入朝的第一天就报废了12辆,剩下的3辆也没有按时到达预定位置,几万人的后勤运输线一时被完全切断了。

这时,饥饿难耐的战士到了宿营地,以连、排为单位自行到附近村里寻找食物。

只要找到能吃的东西,留下署名部队代号的纸条,什么都拿,能拿多少拿多少,顾不上“三大纪律八项注意”了。

一天早晨,部队在一个山村宿营。为了跟当地人学朝鲜话,我带上手枪独自进了村里。

可家家户户“空舍清野”,不用说吃的,连个人影也不见。我接连进了几户人家,都是房门紧闭。

突然,听到不远处有志愿军在争吵,走过去才明白,原来7连司务长发现菜园地窖里有土豆,便通知各排来领土豆。

来领土豆的人中,有一位分管连队群众纪律的同志,他见老乡不在家,坚决不同意。

这位战士的理由很充分:“我们志愿出兵,朝鲜的一草一木都不能动,随便拿人家的土豆,这是违反群众纪律。”

另一位战士不服气:“你拿纪律当饭吃啊,吃饱了肚子好去打美国鬼子,打败美国鬼子是最要紧的纪律。否则,我们来遭这个罪干啥?你说来这鬼地方干啥?”

事务长见我来了,就把难题抛给了我:“你是军部的记者,这儿就你最有文化,你来决定吧。”

起初,我也是犹豫,可面对饥饿难耐的战士我犹豫不得。

我对那位分管群众纪律的战士说:“现在让大家吃饱肚子是头等大事,土豆可以拿走,但要给老乡留下借条。”

部队离开之前,文书在一块木板上写下了部队的代号和拿走土豆的数量与日期,牢牢地插在了土豆窖子上。

战争夺走了人们的理智和气节,面对饥饿,人们甚至会变得比野兽还疯狂。

经过十几天的长途跋涉,27军终于出其不意地到达长津湖畔的预定作战地区,将美军的7师31加强步兵团死死围住了。

这支队伍是美国陆军最精锐的部队之一。

在第一次世界大战中,曾因成功攻入俄国西伯利亚,被时任的美国总统授予“北极熊团”称号,并亲自授予“北极熊”旗。

长津湖地区是朝鲜北部最为苦寒的地区,海拔在1000至2000米之间,林木茂密,道路狭小,人烟稀少,夜间最低温度接近摄氏零下40度,当年又是50年不遇的严冬。

志愿军士兵穿着的都是华东温带的冬季服装,团以上干部的棉衣还没有发放。

11月27日夜间,长津湖战役打响。打到第三天的29日,伤亡严重的27军停止了攻击。

当天夜里,我冒着鹅毛大雪走了10多里夜路,循着电话线,好不容易找到了27军阵前指挥所。

军前指设在半山坡上的一栋草屋里,除了一位值班参谋和两位哨兵外,其余的人都在屋里睡觉。满屋都是沉沉的呼噜声,一副好几年都没睡觉的样子。

里面的人已经3天3夜没合眼了,草屋里外两间火炕上,躺着军长彭德清、政委刘浩天和各个部门首长,以及参谋警卫和房东老乡30多人,人挤得像是沙丁鱼罐头。

借着昏暗的马灯,我费了好大劲才挤进一只脚,可引来一位朝鲜小女孩烦躁的喊叫声。小女孩一喊,我的睡意没了。

我来到外间和值班参谋聊天。我问对方为啥指挥所这么安静。

值班参谋面色惨淡,告诉我部队冻伤过万,冻死上千,攻击伤亡也很大,而且弹快尽粮已绝,只有原地休整后,到30日夜间才能继续发起进攻。

为了获取第一手阵前情报,我又问值班参谋,哪个部队打的最惨烈。他让我去找驻扎在内洞峙和新兴里的80师。

草屋外面有个喂牲口的草棚子,棚子底下有个大草筐,我钻进草筐里迷瞪了一个多小时,天刚亮就启程去了80师在内洞峙、新兴里的阵地。

在80师,我走了几个阵地,每到一个地方心就咯噔一下子。眼前活生生的景象告诉我,英勇的27军已经无力再战了,部队根本打不动了。

阵地上的战士们饿的眼睛冒光,见美军也停止了反击,纷纷到庄稼地里扒开厚厚的积雪,寻找老百姓收割时落下的一些谷穗,捡到了的直接放进嘴里嚼吞,捡不到的失望而归。

我的老战友戴庆奎的那个连队,断粮整整一周了。

部队饿疯了,为了保持战斗力,每天都要派人去抢回几个美军尸体,用刺刀割下美军尸体腿肚子上的肉,再用火烤一烤,半生不熟的,闭上眼睛,胡乱咽下去了事。

戴庆奎还对我讲过一件事,我至死都不会忘记。

连队发起冲锋前,有位战士对连长说:“连长,我不怕死,你让我吃顿饱饭吧!填饱了肚子,我好有劲去杀美国鬼子!”

刚烈的连长转过身去,他哭了!因为他和战士们一样,也是几天没吃东西了。

戴庆奎已经去世多年,但这位和连长要食物的战士名字,我至今没有查到,是牺牲还是健在,已经不得而知了。

长津湖战役期间,部队一直靠缴获敌人的食品生存,啃树皮吞棉花的也有,直到占领了咸兴后,才送来了炒面和牛肉干。

炒面只够吃一顿,牛肉干每人一小包。那牛肉干是宝贝啊,这是入朝一个多月来,第一次吃到祖国运来的肉食。

我舍不得吃啊,每次只含一小片,像吃糖块一样,用口水化着吃。

因为长期在一线阵地采访,我的眼睛被美军炮弹散发的气体熏坏了。

去后方医院治疗也不见好转,不仅疼痛流泪,夜里也无法入眠,有时连稿子也看不清,再拖下去,恐怕会完全失明。部队只好安排我回国治疗。

第二天晚上,我乘军后勤部的汽车到了鸭绿江边。我跳下志愿军27军后勤部的汽车,独自一人走在大铁桥上,没人知道我在想些什么。

我心里想的不是出发时“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”的战歌。

我在想,那猫也不过九条命,我怎么就活着回来了,我早该死了。

当时,我神魂不定,若不是桥上川流不息的汽车,我就栽进鸭绿江喂鱼了。

站在大桥上,我瞭望南北,朝鲜这边一片沉寂,对岸的祖国灯火辉煌。就这么一江之隔,却是两个决然不同的世界。

回国后我被安排住进了野战医院,眼睛得到了彻底治疗。

虽然我已远离了朝鲜,远离了战场,可除了编稿子,过去种种仍旧在我心头日夜萦绕,让我无法安宁。

夜里我常常无法入眠,经常需要服用安眠药。

眼睛刚好,我就开始动手写抗美援朝实录,可写了3万字就打住了。

因为那个时候,你只能写高大上的歌颂文字,鲜为人知又活生生的事不能写,写了也无处发表。

如果不能讲真话,那还不如保持沉默。

一直到1995年,21万字的《鸭绿江告诉你》才出版,我已经70岁了。

虽然还有人想禁止这本书发行,但27军政治部专家组对书检查后,最后的结论是书很真实,在细节上没有杜撰的地方,看后感人肺腑。

因为他们也是军人,知道真实的战争就是这么残酷。

让我没想到是,这本书不但引发了国内的调查,还引起了国际的关注。

在南北朝鲜,最先关注我这本书的是韩国人赵纪贞。

赵纪贞是木浦大学的中文教授,他将《鸭绿江告诉你》翻译成韩文,这是韩国出版的第一部中国反映朝鲜战争的书。

赵纪贞还力主韩国出版商,邀请我去韩国访问。

1996年,接到邀请的我有些犹豫,因为我们曾是你死我活的敌人,况且我还是一名志愿军。

可去了一看,并不是那么回事,对方待我很友好。

我问木浦大学的教授们,我曾是你们的敌人啊,为什么还这么欢迎我。

其中一位教授说,因为我尊重历史,我写的朝鲜战争非常真实,从来没有人这么写朝鲜战争。

他们还邀请我去板门店的“三八线”参观。站在“三八线”上,遥望着北部朝鲜,我百感交集。

我想起了那匹被枪杀的战马,想起了冲锋前要吃顿饱饭的战士,想起那个自残后流血死去的“胆小鬼”,想起了那两名奸污朝鲜姑娘被枪毙的“孬种败类”……

我也想起了平生的第一个恋人,一位十分俊俏的朝鲜族姑娘。

那是1951年秋天,27军结束第五次战役后,奉命将金城防御阵地交给67军,转移到元山的马转里休整。

我下连队采访时,借住在当地一家朝鲜老乡的家里。房东是金大爷,家里除了金大娘,还有他们17岁的女儿。

那姑娘一身白裙子,脸上总是挂着甜甜的笑,一有空闲就给大家唱歌跳舞。熟悉了,我们就喊她“甜姑娘”。

“甜姑娘”原本住在里间,为了让我安静写东西,她就搬到了外间,和父母睡一起。

有一日,金大娘得了重感冒,苦于缺医少药,“甜姑娘”来找我。我让文书买来一只鸡蛋,这在当时属于稀缺品,然后用老家姜丝炒鸡蛋发汗的土法,治好了金大娘的感冒。

有天上午,我将洗好的手绢晾晒在院子里,下午取回来发现上面多了一行歪七扭八的字:“最可爱的人!”

我一看就知道是“甜姑娘”绣的,因为这五个汉字是我教给她的,这让我心潮激荡。

我能感觉到,在我治好了金大娘之后,“甜姑娘”似乎对我动了心,待我更好了。

她是我入朝后见到的最漂亮的一位朝鲜姑娘。

她身高一米六的样子,体型很匀称,乌黑的短发,面色像金达莱花一样,白里透红,一双大眼睛,一对小酒窝。

我看在眼里,只觉无可挑剔。

当时的朝鲜有“四多一少”,老人多,小孩多,年轻媳妇和姑娘多,青壮年男人少,他们都上了前线。

当时,朝鲜姑娘追求爱情大胆泼辣,这或许是一个因素。

可世上没有无缘无故的爱,那么多优秀的志愿军官兵,“甜姑娘”单单喜欢我,说明她有自己的爱情思量。

可我身处战场,说不定今儿活明儿死,不说一线战士,光27军部的战地记者就已经牺牲了三位。

但即便是幸运活下来,部队有铁的纪律,国家也有政策规定,光明正大地和一位朝鲜姑娘结婚,难上加难。

如果双方不结婚,那叫玩弄女性,绝没有好下场。

我决定把这份感情埋在心底,可“甜姑娘”却“埋”不住了。

我离开金家的前一天晚上,依旧写稿子到深夜,钻进被窝后烦躁的不行,“甜姑娘”知道我为期两周的连队采访就要结束了,她把火炕烧得“滚烫”。

翻来覆去之际,“甜姑娘”轻轻推门进来了。这是我下连队熄灯后,她第一次进我的房间。

她站在炕边,不说一句话。

我赶紧坐起来点上松油灯,一看她已经脱去了外衣,只穿着细线背心和短裤,身体几乎裸露在我的眼前。

明摆着,这是要以身相许。

一瞬间,我像被一股电流击打过,整个身体火烧火燎,后背开始冒汗。

那时我25岁,正值壮年,心上人以身相许,我怎能不动心。可我不能娶人家,就不能玷污人家的清白。

我咽了一口唾沫,下炕给她披上了自己的军大衣,劝了好半天,将她送出了房间。

“甜姑娘”到了外间,我听见她低低的哭声,我又何尝不是心碎。

第二天早上,我去连队伙房吃过早饭就要回军部了。回来告别时,金大爷、金大娘依旧待我很热情。

金大娘拉着我的手说,她的儿子在朝鲜人民军里当班长,第四次战役刚开始就牺牲了,她是真心希望我能做她们家的儿子。

我流泪了,感动的一句话也说不出来。

在27军牺牲的三名战地记者中,我与王志中最要好,得知他牺牲时,我也没有流泪,心里只有仇恨。

可在远离战场的后方,我却被金大爷一家感动得一塌糊涂。

“甜姑娘”没有出来送我,但透过木窗棂子的薄纸,我分明看到她在坐在窗前的身影。

自朝鲜战场归来的战友们,记得最清、说得最多的是长津湖、“三八线”和上甘岭,但我心里比别人多了一个地方。

这个地方就是北朝鲜元山的马转里,这里有个女孩叫“甜姑娘”。

人的初恋刻骨铭心,一生也不会忘记。我今年94岁了,只要一想起抗美援朝,就自然会想起这位“甜姑娘”。

当年长津湖畔饿死我那么多兄弟,就是想让“甜姑娘们”都能过上太平日子。

可惜,70年过去了,“甜姑娘们”还是没吃饱饭。

这篇稿件在【真实战争故事】发布时,曾因标题“战士吃美军尸体”太残酷受到质疑。

其实在孙佑杰的书出版之初,因为这个细节,直接导致书被举报,还要接受“地毯式”清查。

但27军组成的专家组对书逐字审查后,最终得出结论:真实感人。只有血肉横飞的真相和一条条消逝的生命,才能让人铭记战争的残酷。

转身避而不见,只会让人低估了这份残酷,轻视了烈士的付出。

这也是我将这篇故事转发到天才,带给你们的原因。

就像孙佑杰老人的那句格言:“如果你没法阻止战争,那你就把战争的真相告诉世界。”

编辑:赵斯卡 罗伯特刘