1

新闻里每天都说:

“如常的上海,终会到来。”

有人说这个“终”会在六月,有人说这个“终”会在七月,而我却觉得——

哪怕我乘上了地铁,在面馆里吃到了拉面,它还要很久很久。

哪怕那天有解封的欢呼,我们依然有深埋于心底的恐惧。

它就在我妈刚刚下单的冰柜里,就在我调整的业务线上,也在许许多多人的匆忙与犹豫中。

我们得面对它。

2

有人会活在对左邻右舍的恐惧里。

在过去的两个多月,不少小区就像难以攻克的堡垒,那些试图靠近的身影,都是影响小区建设成果的“投毒器”。

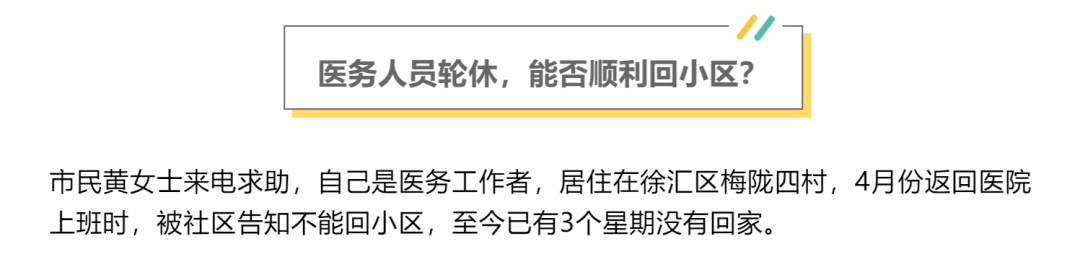

有的医护人员不能回家:

有的出院康复者不能回家:

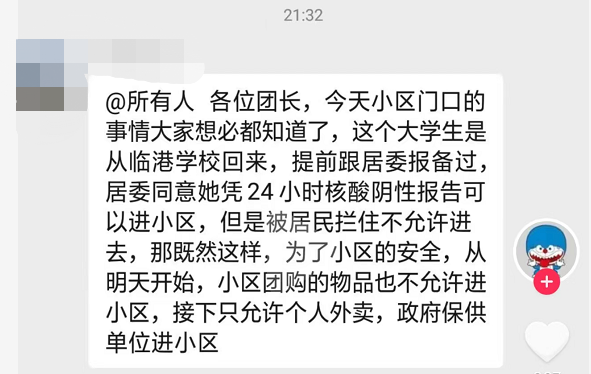

有的学生也不能回家:

有时是社区布下结界,有时是居民布下结界,有时是两者合力布下结界。先是感染者是“异端”,随后外来者也是“异端”。

有人觉得会影响自己的“自由”,有人觉得会影响自己的饭碗。于是他们会齐声喊:

“出去!赶紧出去!”

拎着行李箱回来的人,会面对极其警惕的目光;贴着退热贴的孩子,也会让人退避三舍。

它会随着“解封”改变吗?

不好说。

3

有人会活在对这座城市的恐惧里。

按照计划,我在暑期有几场去外地的差旅,目前所有的对接方都毫无音讯。大家既不敢定,也不敢推。

如果每一次普通的沙龙,每一场普通的读者见面会,要付出七天隔离后才能执行的代价,那它一定不值得做。

更关键的是,总会有参与者感到惊慌:

“什么?主讲人是上海来的?那可不能去。”

看到来自上海的车辆,有人会报警,有人会紧张:

看到离沪返乡的人群,有人会说“千里投毒”;看到发自上海的快递,有人会觉得在收“炸药包”:

只要与这座城市有过交集,就仿佛携带着丧尸病毒,一定会有人拿着钉子、十字架、洋葱对着你。

对其他城市来说,上海人也是“异端”。

它会随着“解封”改变吗?

不好说。

4

有人会活在对未来的恐惧里。

我们并没有做好孤立于世界而生存的准备。如果我们还想继续发展,那总得收到国外亲友的快递,迎来航班和货轮,同样,我们也要面对不间断的核酸。

每一个人,都要做好“随时再被封”的准备。

它也许就发生在你去提案的路上,也许就发生在你下班后顺手购买的一杯奶茶里。

刚刚打算给学生开启下一单元的老师,可能会突然封控;刚刚站在生产线上的工程师,可能会突然“消失”。

在这样的环境下谈复苏,不敢说痴人说梦,但至少是步履维艰。

新闻里一直在讲,要给企业纾困,要让企业家有信心,要提供更多的就业岗位……但信心永远不来源于多少授信额度,多少补贴。

“不确定性”永远是发展的最大阻碍。现在各行各业面临的,是无数的“不确定性”。

它会随着“解封”改变吗?

也不好说。

5

有人说,“疫情让我们更团结”。

未必。

如果它只是“非感染者”排斥感染者的“团结”,是“非上海人”排斥上海的“团结”,各有各的“团结”,把敌人越树越多的“团结”——

那不叫团结。

那就是一个个大大小小的沙文主义。

撕开那道封条,可能只需要一纸通知。

撕开那道封印,恐怕需要很长很长时间。