端传媒记者 陈倩儿 张洁平 孙贤亮 发自香港

香港“禁书”出版业当下面临灭顶:作者不敢写,出版社不敢接,印刷厂不敢印,书店不敢卖,房东不敢租房给书店,货车司机不敢送,大陆旅客不敢买——甚至网购也会被抓。

重磅调查:禁书的多米诺式死亡。图:Wilson Tsang / 端传媒

继铜锣湾书店之后,香港最老牌的独立书店、发行代理商田园书屋,也快要维持不下去。与前者的突然死亡不同,经营了田园四十年的老板黄尚伟觉得,自己几乎是在跟整个行业一起慢慢没顶。

“你问起这些我就伤心……”在旺角的咖啡厅,黄尚伟低着头,语速飞快:“捱不下去了,很难捱。没有书可发,有书也发不出去。”

或许我们静静地收了它算了,不要惹来麻烦,我们以为自己做得很正,但可能别人觉得不是。

他今年70岁,个子不高,头发花白,低调精明,做书商的日子超过人生的一半,但却从未有一刻,像现在这样灰心。2016年原本是书店四十周年纪念,黄尚伟却说:“或许我们静静地收了它算了,不要惹来麻烦,我们以为自己做得很正,但可能别人觉得不是。”

另一间主打禁书、奶粉的独立书店“人民公社”也告诉端传媒,“今年生意惨淡,每个月要亏几千到一万。”而2012年,在禁书销情最火红的日子,这家书店每个月的营利可有五六十万。

这是铜锣湾书店事件之后的一年。

铜锣湾书店事件后一年,香港“禁书”出版业面临灭顶。摄:卢翊铭/端传媒

2015年12月30日,书商李波在香港突然失踪,在没有回乡证的情况下“返回”内地,更早之前,他所在的专售政治禁书的巨流出版社及铜锣湾书店,有四名同事先后从大陆、泰国失踪。不久,五人先后登上中央电视台、凤凰卫视承认不同罪名。其中,书店店长林荣基失踪8个月后现身,召开记者会说出拘留经过,震惊香港。

事件之后的这一年,在香港,只要经营和中国有关的政治出版物,所有人都感受到彻骨严寒:作者不敢写,出版社不敢接,印刷厂不敢印,书店不敢卖,房东不敢租房给书店,货车司机不敢送,大陆旅客不敢买——甚至网购也会被抓。

曾经在香港风光了二三十年的禁书产业,一两年间,几近灭顶。

与产业萎缩、生意难做相比,让老书店人更忧心的是恐惧的蔓延:

邓子强说,有内地顾客上来书店后第一句就问:“这里有没有监控的?”

黄尚伟提到,朋友们现在都变得很敏感,有大陆作家来香港,大家见面,都避免问对方住在哪儿:“免得到时候你被朋友抓了,以为是我漏出来的(消息)。”

“我都不想讲话了,多可怜,以前哪有这种事?完全没有。”这个老书商苦笑着说。

田园书屋的书架上摆放着《争鸣》、《动向》等政论杂志。摄:卢翊铭/端传媒

一本禁书救全行的时代

1976年,黄尚伟从台湾大学毕业后回到家乡香港,创办田园书屋。

那时,中国大陆文革结束,冰冻的思想市场刚刚解封,关于国家前途的讨论重又兴起。黄尚伟记得,在香港,关注中国政治历史的政论杂志开始接到世界各地华人知识分子的投稿,昌盛热闹起来,比如金庸创办的《明报月刊》、李怡创办的《七十年代》、温煇创办的《争鸣》,到了八十年代,又有金钟创办的《开放》等等。

香港出版人、前中共总书记赵紫阳秘书鲍彤之子鲍朴告诉端传媒,“在80年代,香港的政治出版物对北京的政局确有影响。”1985年,香港新闻人陆铿专访胡耀邦并在自己创办的杂志《百姓》上发表,这次采访中胡耀邦说的话被认为是“一言丧邦”,甚至牵连到他下台。鲍朴说:“在当年,北京中南海还有一帮老人拿着香港的书相互送。六四以前,大陆高官也会用香港媒体来放消息。”

1989年六四枪响,震惊海内外。港台两地对中国时局更为关心,政论文章、放风消息不只在知识圈流传,更变成市面上的畅销品。

黄尚伟回忆,九十年代环境宽松,海关搜检不严格,“满街都堆满政论杂志,卖得最好的是《争鸣》,最好的几期卖过百万本”,“机场是最大的热销点,许多大陆游客买了带回去给亲戚朋友”,他特别提到,当时机场书店以新加坡的华捷为主,不像现在,“都几乎被联合集团垄断了”。

杂志已经满足不了市场需求,九十年代初,一批有关中国政治的禁书开始冒起。

铜锣湾书店创办人林荣基当时就在田园书屋打工。他记得,第一本在香港卖超过一万本的禁书是1991年出版的寓言小说《黄祸》,作者是中国民族问题专家王力雄,当时笔名“保密”。该书描绘中国深陷政经、人口和生态危机,最终奔溃,大批难民逃出中国的意象,深入人心,至今仍时常被引用。

其实在香港做书一直很艰难,《毛泽东私人医生回忆录》可以说是救了全行

1994年,现象级禁书《毛泽东私人医生回忆录》(简称《毛医》)出版,业内盛传“一本书养活田园书屋20年”。这本书由毛泽东贴身保健员李志绥移居美国后所写,披露了毛泽东鲜为人知的私人生活,先在美国出版,中文版则在台湾出版。黄尚伟记得,《毛医》甫一上市,便在香港一书难求,田园作为发行商,前后引进了三十万册,仅靠这一本书,净盈利195万。

“其实在香港做书一直很艰难,《毛医》可以说是救了全行,当时书店即使不打折,也有很多人买,每本书书店可以赚50多元。”田园书屋负责发行工作的张小姐说。

这是人们第一次尝到禁书的巨大收益。禁书产业自此兴起,在香港长盛20年,养活了书商,也让历史冷板凳上的诸多声音,得以被世界听见。

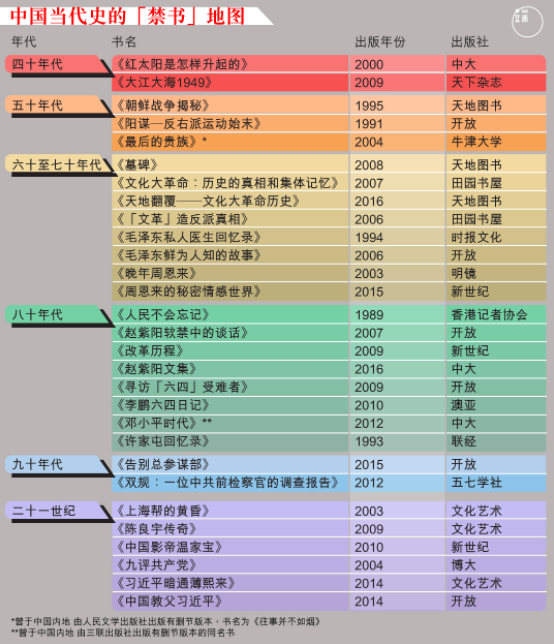

中国当代史的“禁书”地图。图:端传媒设计部

中国著名纪实作家戴晴在接受端传媒记者采访时感谢香港:“1989年后,我的名字上了黑名单。所有已经出版的书被下架,出版社也不再接受我的作品。但没有改行,我这辈子只会写作,所以我所有的作品,想和读者、同胞说的话,全部通过香港出版。我可以发出声音的地方只有香港。”

作者戴晴生活在中国大陆,她的绝大多数读者也来自大陆,而他们之间以出版物为媒介的交流,只能通过香港。这也是香港禁书产业的特别之处,它像是一个飞地,写书的,看书的,甚至大部分卖书的,都来自中国,禁书的主题也全是中国,和本地人生活交集甚少;但这一块飞地,又成了香港一国两制的温度计,和金字招牌。

“把反共当成一门好生意”

从2003年开放大陆游客到香港自由行,直至2012年前后中国政坛变乱丛生,禁书的顾客和题材一路翻了数倍,市场急剧膨胀,一度出现了“书店像超市”的盛景。

在书店里,历史冷板凳题材只能靠边,摆在头排的,常常是那些独特美学的封面设计:高官大头像逐一排布,顶着“秘闻”、“内幕”、“桃色”等悚人标题。

人民公社由最初出售“禁书”,其后引入cafe及兼卖奶粉。摄:卢翊铭/端传媒

出版人鲍朴说:“自由行之后,禁书总体上多了,但是质量下降了,因为消息就这么多,出书门槛很低,市场又这么大。特别是2012年王立军事件出来以后,那年关于王立军和薄熙来的书恐怕有几百种,有些是这周有新闻,下周书就出来了。”

端传媒通过网络加密采访,联系到一位禁书写手,他从2012年开始和巨流出版社合作,描述了“这周有新闻,下周出书”的运作模式:

我也不知道自己有多少笔名,其中有个笔名叫段晓峰,你可以用这个名字来指代我。我跟阿海(桂民海)合作了3年,写了大概20本书,都是王立军事件、薄熙来案以及后来的令计划、徐才厚、周永康等人。

一本书一般14万字,需要20天到一个月,出版需要10天。我一天至少写一万字,还得留些时间修改。比较急的话还能快点,最快的是我们合作的第一本书《王立军火并薄熙来》,写了10天,出版5天。阿海逼得太急,我叫他黄世仁(编注:《白毛女》中的反派角色,无恶不作,欺压百姓),后来他就用来做作者名了。一般书名和作者名,都是老板决定的。

最初我是用网上盛传的东西写的,但后来的基本就当小说写,因为我们没有来料了。比如“攻打政法委”、“北京三一九政变始末”,“令计划灭门案”、“三峡案喋血记”等,阿海有时在书里写什么中南海爆料,其实都是为了卖书,故弄玄虚。不过这些书里面,习近平、王岐山的形象都是正面的。

卖出一本书,我可以拿到3美金,5个月后才结帐。一本书一般首印2000册,有的书卖得好,能够多印几次,比方说《王立军火并薄熙来》,说是印了上万册,但有的不行,1000册都卖不掉,老板亏了我们也没钱。

“很多特殊的书以特殊的方式很特殊地出现了。”人民公社的邓子强这样评价。

他发现,2006年原中共中央政治局委员兼上海市委书记陈良宇落马之后,市场上开始涌现一些追政治热点的“快编书”,这类书在2012年迎来高峰,人民公社也是受益者。“2012年是最风光的日子。书店好像超市一样,好多旅客来扫货,我们都应接不暇。”邓子强记得,高峰时,书店一天可以卖300本书。

“禁书书店”人民公社十年销量走势。图:端传媒设计部

巨流出版社正是在2012年成立,他们和明镜、前哨(即夏菲尔)这两家老牌出版社,成了这个政治八卦书市场中的最大玩家。

邓子强回忆,自己当时每个月都会收到来自巨流出版社的起码10本新书,“他们的书出得很快,我们都跟不到,一开始我们还会先收到他们email,知道会来什么书,到后来,都是收到书才知道内容是什么。”有时候甚至书来了,却发现出版社的名字从来没听过。邓子强说,慢慢才知道,这些都是没有商业登记的“影子出版社”。

和主流的、认真的出版业不同,他们是神秘的、另类的一个圈子,有一套自己的江湖规则。

开放杂志及出版社的创始人金钟曾在接受端传媒记者采访时笑谈:“所谓狡兔三窟,明镜、前哨、巨流三个集团,不知道注册了多少出版社,用了多少假名。”

“和主流的、认真的出版业不同,他们是神秘的、另类的一个圈子,有一套自己的江湖规则。”金钟坦言,自己和他们“谈不上理念相投,只是利益均沾”,“他们在政治上没有信仰,只信仰Money(金钱),把反共当成一门好生意”,他们的顾客群也“并非一般香港人,而是十三亿大陆人。大陆人生活在封闭的环境,出来简直是饥不择食,他们读书和杂志没多少品味,看到封面过瘾(就买)”。

表面上赚得盆满钵满、得意狂欢,但禁书玩家们并非没有感受到危险。他们保护自己的方法有很多,比如跟某些部门保持沟通,比如避开对习近平、王岐山等在位高层的直接攻击,比如关键时刻听从合作。然而,并没有用。

关于香港[禁书],有哪些你不得不知道的出版社?图:端传媒设计部

暴风雨前夕的蛛丝马迹

在香港出版界,几乎没有人听说过“南岭工程”,也没有人知道,中国的“扫黄打非工作小组办公室”会和自己有什么关系。

香港书商只是发现,2012年开始,客人跨境买书,会偶尔遇到意外:

黄尚伟记得,他一位朋友常常在深圳给内地顾客邮寄香港政治书籍,长期相安无事,但2012年的一次,朋友的书籍包裹被扣查,不仅没收,公安还一路追查到他深圳居所,幸好拍错了邻居的门,朋友即时逃脱。

也是从2012年开始,邓子强发现,大陆旅客开始从旅行团处收到提醒——“千万不要买违禁书籍回去”,不敢买书的旅客多了起来。

林荣基经营铜锣湾书店以来,一直少量带书由香港过关到大陆,第一次被海关扣查书籍,并写下“检讨”,是在2013年。从此,他很少亲自带香港书籍过关。

零零散散的意外到了2013年10月,第一次形成大案:香港晨钟书局创办人姚文田,在深圳因“走私工业化学品”的罪名被捕,其后被判刑十年及罚款25万人民币。被捕前,他正筹备出版流亡作家余杰的新书《中国教父习近平》。

许多人将变化的源头指向中国强势领导人习近平的上台。而较熟悉中共系统运作的鲍朴则认为,打击海外禁书是一项更系统的工程,早于2010年就开始运作:

这个代号“南岭工程”的打击“非法出版物”专项行动,由全国扫黄打非工作小组办公室(简称“扫黄打非办”)发起。“扫黄打非办”开设于1989年,由中宣部、中央政法委、公安部、海关总署等27个部门联合组成。根据2010年新华社报导,“南岭工程”要“建立并运行信息共享、案件协查等五大联防协作机制,加大联合打击各种非法出版物的工作力度”。到了2012年2月,十八大会议召开前夕,专项行动缩窄至针对“香港政治性有害读物”,并下放到全国各个省市县落实。

搜索可发现,2013年5月开始,诸多地方政府网站,如辽宁大连市、江西九江市、江苏苏州市、山西省襄垣县等地,都先后公布《查堵反制香港反动出版活动专项治理“清源”行动工作方案》,规定要从“进境、邮运、印刷、市场、网络”等途径“查堵反制非法出版物”,并特别强调“严禁党员干部在境外出版发表政治性有害出版物和文章及携带有害出版物入境的通知”。

当带书入境变得困难,买书的旅客自然减少。虽然整个出版行业转型,纸本出版本身在下滑,但禁书作为一个特殊的市场,更受一些特殊因素的影响,比如:反腐。人民公社老板发现,他们曾经的大客源——来自中国内地的官员变少了。

“他们通常有跟班、助手,感觉是猛人,会说‘这几本帮我多拿一些,送给谁谁谁’,小书记就在旁边记下,有时一买就几箱书。”邓子强回忆说,现在,这类大客户已经很少出现在书店里。

不仅中国买书人在减少,在香港,卖书的渠道也在收缩。黄尚伟见证着最大的中资出版机构联合集团如何越来越少售卖政治类书籍。

联合集团在香港开设55家书店,包括三联书店、中华书局和商务印书馆,占目前香港书店数量超过一半。与挤在楼上的独立书店相比,它们更通常占据有优势、面积更大的临街商铺。

黄尚伟记得,大约2011年开始,联合集团就将进书的权力从各书店店长统一收回至集团旗下负责发行的利源书报社公司,此后,田园书屋向联合集团发货就越发困难。2015年10月,田园书屋代理发行开放出版社的新书《告别总参谋部》,该书由中国将军罗瑞卿之子罗宇所写,回忆多年见证的中共党内斗争。当时,田园书屋曾应要求给联合集团旗下某门市发货20本书,但两周后,20本书被完整退回,未曾开封。

在铜锣湾书店事件还未发生之前,田园书屋的发行只剩下四个重要销售点:自家的书店、铜锣湾书店、人民公社和天地图书。由于发行工作越发困难,又面对仓库加租,2015年12月,田园书屋决定退租一个6000平方呎的大仓库,仅仅保留了一个早于80年代已经买下的、1000多平方呎的小仓库。整个冬天,田园的所有员工一起撕毁了16万册库存书籍,价值数百万。

而这还不是最冷的冬天。

2016年6月16日,失踪八个月的铜锣湾书店店长林荣基举行记者会。摄:吴炜豪/端传媒

四散东西,所有原本想像的事情都变了

2015年10月中旬,巨流传媒股东桂民海和吕波先后在泰国和深圳失踪,10月下旬,巨流传媒业务经理张志平在东莞被捕,巨流旗下的铜锣湾书店店长林荣基在深圳失踪,12月30日,巨流传媒股东李波更是直接在香港失踪。

新华社此前报导过扫黄打非办一批新的专项行动,代号“清源2015”,称要全面打击“境外有害文化、港台反动有害信息”。不过,没有人预料到,打击会以如此粗暴直接的方式发生。

直至李波失踪,整个香港瞠目结舌。此前禁书商人在大陆被抓,舆论愤愤然之外,常解释为“倒霉”:在中国境内,按中国法律,什么都有可能。但李波事件是首次有书商在香港被带走,引发的舆论不安是空前的:所谓“禁书”,在香港是合法印刷、出版、销售,若在港被抓,一国两制何存?

2016年1月17日,中央电视台播放桂民海认罪片段,桂承认自己多年前在内地醉驾致人死亡,并在服缓刑期间偷渡出境。“共产党的策略,向来是选择对手道德最薄弱的环节下手”,一位不愿具名的出版界资深人士对端传媒分析。他说,自己尽管不喜欢巨流等出版社搅浑了禁书市场,但无论如何香港有言论自由,有法治,铜锣湾书店极大地动摇了这些底线,不仅对禁书产业是灭顶打击,对香港,更是羞辱。

而1月28日,吕波、张志平、林荣基三人登上凤凰卫视,承认自己从事“非法经营”。1月29日,李波登上凤凰卫视,声称“自愿偷渡回内地,配合调查”。3月,吕波、张志平、李波三人先后回港,从此对媒体噤声。

直至6月,林荣基返回香港,讲出自己被抓的全过程,成为唯一公开对媒体爆料的失踪书商,至今仍被内地司法机关敦促其“返回内地接受调查”。

“真是平地一声雷。”田园书屋的张小姐忆述,2016年一整年,禁书产业中的恐惧螺旋不断上升,一向不怕敏感的某大书店也开始退掉田园代理的图书,“巨流出事之后,他们也很惊,无端端一间书店的人都被抓了”。

很多出版社都遇到了作者不再敢供稿的情况。“今年有一本书,《历史岂能永远地错误下去》,其实没什么敏感内容,只是名字特别一点,但作者在内地也被找麻烦。”黄尚伟说。

香港人民公社书店老板邓子强拿着余杰在台湾出版的新书《走向帝制——习近平和他的中国梦》。摄:卢翊铭/端传媒

也有大胆的作者,找不到香港出版社愿意接。余杰的新书《走向帝制——习近平和他的中国梦》因在香港无法出版,最终转而在台湾出版。

鲍朴甚至第一次遇到被香港印刷厂拒绝的事。他今年出版大陆非虚构作家袁凌的新书《秦城国史》,他说相比起自己过去的出版,实在算不上敏感内容,但跟自己合作了十年的香港出版社竟然拒绝印刷,令他慨叹香港“自由出版”的名声要完蛋。

书店的压力也越来越大。不愿透露姓名的独立书店也开始犹豫要不要继续卖政治敏感书籍,因为收到房东警告:“敏感书你不要卖,卖的话我不租给你了。”

更有甚者,联合集团自己发行的书籍,联合旗下的书店也没有卖:2016年12月,曾写作大饥荒纪实作品《墓碑》的中国作家杨继绳刚刚在香港出版新书《天地翻覆——中国文化大革命历史》,天地图书出版,联合集团发行,但联合集团旗下的所有书店都没有售卖此书。端传媒致电三联书店查询,对方仅表示:“不知道,反正这本书连大仓库都没有,所有店都没有”。

买书的人一直在减少。每一个城市的机场、铁路、海关都设立了严格的印刷品检查通道,带书变得愈发难,而在一些经营繁体字书的淘宝店上网购,可能也会带来危险:2016年3月至7月,大陆至少有6宗个案,个人由于拥有港台出版的书籍,而被警方上门要求收缴、或召唤约谈、或被指“涉嫌购买贮存非法出版物”。这些人里,有期刊编辑、出版社编辑、有做研究的院校学生、还有知名律师。他们的书大多是通过网购或代购所得,有的涉及政治,或不能在内地出版,有的则不过是风花雪月的文艺小品,在内地亦有出版,如董桥的《夜望》。

某知名出版社遭遇了小货车带书过境,却连司机带书一起被抓的事,不敢声张。

多米诺骨牌一般,产业链条上的每一环都在倒塌。

“现在这些书是不见天日。”田园书屋的张小姐叹息,他们还不知怎样捱过2016年的冬天。

邓子强比以前谨慎了很多,但他相信,禁书的市场会一直存在。香港的出版社和发行都减少后,人民公社计划多向台湾出版社进书,相比香港,台湾出版业现在更加自由。另外,邓子强也准备用各种渠道,探索为内地顾客寄书的服务。

“demand(需求)还在,你只要一天国家内部不开放,人们依然hunger for(渴求)一些资讯,一些他们觉得你隐瞒的资讯。”邓子强说。

铜锣湾书店十大畅销书店/林荣基点评。图:端传媒设计部

林荣基也觉得,既然书禁不住,禁书也不会死。他说自己最近逛书店时发现,巨流出版的书被盗印了,重新在市面流通。“赚到钱一样照翻印。正如台湾人所说﹕‘赔本生意没人做,砍头生意有人做’,就是这样的道理。”

但黄尚伟对未来并不乐观,禁书不会死,但香港会死吗?

禁书,做的是言论自由的生意,信息从不自由之地向自由之地流动,再从自由之地兜售回不自由的地方。但中港之间,这样的言论自由落差会一直存在吗?这是黄尚伟心中巨大的问号。

他回想1984年2月中英联合声明刚刚签署,那时候他乐观,兴奋。“现在所有东西都改变了,和最初的想像完全不一样。”九七前夕,黄尚伟一家人移民加拿大,他自己舍不得书店,一个人回到香港,守着田园书屋的世界。

2016年12月30日,他再次离港返回加拿大和家人团聚。未来他还打算继续支撑田园书屋,但什么时候再返回香港?他“说不定”。

他不是唯一一个离开的。

曾在香港经营溯源出版社的中国流亡者孟浪,把全副身家搬到了台湾,并专注在文学方向。“2009年的时候,我还在晨钟书局和姚文田合作,当年正是六四事件二十周年,我们12个月出了11本书,那是『全盛期』。但到了去年,我只出了三本,今年,我一本也没有出。”孟浪说,他曾想“利用香港这个出版自由的地方,将内地看不到的信息搜集起来,不加我们的判断,留给读者自己去判断”。

但现在,巨流股东桂民海仍在内地被拘押,李波看似自由身,但业内多名人士透露,他患有自闭症、需要长期照顾的儿子目前身处中国内地,他与妻子两人中必须要有一人在内地,另一人才能返回香港,“劫一个,才放一个,保证不会出现另一个林荣基”。而75岁的晨钟书局创办人姚文田也在内地服刑,五七出版社的武宜三已经迁往马来西亚,而开放出版社的金钟,则选择了移居美国。

(端传媒记者 苏昕琪 对本文亦有贡献。)