——“文化”与“制度”优劣的错乱

如果说,欧盟在土耳其入欧“考试”上严格要求过于理想主义,那么欧洲人在另一方面的过分就更为奇怪。如今土耳其虽不能入欧,土耳其移民却已经到处都是,尤其在历史上有传统关系的德国等地,土耳其移民社区已经形成很大规模。而他们在这里享受到高度的“文化自治”和“传教自由”,甚至可以自由传播各种极端伊斯兰教派,宣传对基督徒的“圣战”,而这样的教派在土耳其本土却是被严禁的。

早在2009年,笔者赴德国参加法兰克福书展的活动,就在柏林纽科伦土耳其移民聚居区看到过这种极端派的清真寺,它的门前赫然贴着当地政府专为保障移民维权发布的鼓励“文化多元”、保护信仰尊严的“护身符”,而传道的内容却是如何不择手段地消灭基督教!

我还得知,当地政府给移民的维权“护身符”是一套共四条:1.“无歧视:没人可以因为他的性别、出身、种族、语言、祖籍、来历、信仰、宗教或政治观点而受到歧视或偏爱。”2.“平等权利:法律面前人人平等,男人、女人具有平等的权利。”3.“尊严不可侵犯:每个人都有自由展现个性的权利,只要他没有违背宪法原则或道德准则。”4.“教养是义务:对孩子的照顾和教养是父母天然的权利,也是他们最首要的义务。”

但是,当地的一些清真寺却选择性地只贴出其中的一部分,例如只贴第1、4两条:他们可以“无歧视”地宣传对基督教进行圣战而不受干預,并把“对孩子的照顾和教养是父母天然权利”解释为家长有权强制子女信教。但对强调个人自由,尤其是强调男女平等的两条则不予理会。

我问道:这四条是可以这样“有选择地”宣传和实践的吗?没有个人自由和男女平等的体制是否可以在移民中“无歧视”地畅行?德国朋友说:他们的文化不能接受这些,我们也只能尊重。我说:这些教派的极端宣传在他们本国都不被允许,为什么这里却可以?朋友自豪地说:这就是我们的胸怀!土耳其不是还达不到欧洲的水平嘛!

笔者难以理解这样的怪诞。如果欧洲人对如此极端的伊斯兰教派强制传教都能宽容,为什么他们却不能接纳土耳其入欧?如果土耳其入欧的门槛如此严格,为什么连土耳其本国都不能允许的“反西方”暴力宣传,在西方却可以被宽容?

尤其西方一些教会领袖,对基督教过去的不宽容“过度反省”,唯恐在“文化多元”方面不够时髦。

如英国国教最高教职坎特伯雷大主教威廉姆斯在2008年甚至说:欧洲现在穆斯林已经很多,我们应该考虑为此改革法律,“部分接受沙里亚(伊斯兰法)”!结果引起轩然大波。

穆斯林的信仰自由和文化当然要保障。但什么是“伊斯兰法”?那是一种严格排他的宗教戒律,犹如中世纪基督教修道院戒律一般。英国绝大多数居民是基督徒,但如果把修道院戒律当成民法,那就不是什么基督教国家的问题,而是回到中世纪政教合一神权政治去了!

同样,“沙里亚”如果作为一种“伊斯兰文化”的内容可以在现代存在,那也如现代基督教修道院戒律一样,你自愿入院苦修受戒当然可以,但岂能要求别人?如果可以把它作为国家法律,那还有什么信仰自由(包括穆斯林的信仰自由)、政教分离可言!

欧洲如今的一种可虑现象,就是一些欧洲人(通常被视为“左派”)从“文化多元”的“政治正确”出发,把一些神权政治取向也当做“文化”来接受,或者至少态度暧昧不敢坚决抵制。而这种取向造成的种种问题又给另一些人(通常被当做“右派”)提供了排斥“异文化”、“异教徒”乃至“异族”人的口实,从而使欧洲历史上曾经有过的排外和种族歧视、宗教文化偏见重新抬头。

为了对付这种“右派”偏见,“左派”就更强调“文化多元”,而“多元”掩盖下伊斯兰神权恐怖的威胁又使一些基督徒对穆斯林的偏见更严重。另一方面,感受到“右派”偏见压力的一些穆斯林移民认为受到歧视,就更易于接受被“左派”宽容的神权思想影响,而接受这样的影响又进一步使人们对整个穆斯林群体的偏见更严重。如此互相反馈,使得两种问题都越来越严重。

在我看来,这两种问题尽管一“左”一“右”,其实根子是一个,就是受“文化(文明)决定论”影响,把“制度”与“文化”混为一谈,特别是把神权政治、政教合一、信仰强制这类中世纪制度与伊斯兰这种文化类型混为一谈。“左派”因主张“文化多元”善待穆斯林,就对神权制度因素的威胁视而不见,“右派”又会把对神权的恐怖转化为对伊斯兰文化乃至穆斯林族群的厌恶。

这种混淆是有远因的:近几十年来,由于“后现代”倾向对普世进步价值的怀疑,从“右”边滋长着文化类型史观和“文明冲突论”;他们把普世文明的成果都当做“西方”甚至“美国”的专利而自傲,把普世性邪恶对普世文明的挑战都看成是“东方”对“西方”、伊斯兰对基督教、有色人种对白人、甚至白人中其他族裔对WASP的挑战,从而培养出一种排外思潮。由于“政治不正确”,这种思潮在知识界并非主流,但在普通人心里的影响却通过选票体现出来。

而知识界的主流、高举自我批判大旗的“左”边,则在以往西方经济繁荣和民主福利进展与苏联等“替代模式”负面信息影响下,对西方内部的社会经济批判退潮(直到皮凯蒂几年前开始改变这一点),其批判话语除了似是而非的“南北问题”外,从法兰克福学派到布迪厄,对西方本身的批判越来越转向了所谓的“文化”,如过度世俗化导致人生意义的迷失或人的“一维化”、“媒体宰制”、“品味的区隔”、“象征的暴力”、“符号权力”与“文化资本”的不平等,以及对“他者”的“文化殖民”或“后殖民”之类。

所谓“一维化”既然成了罪过,“文化多元”自然成了无条件的好事。而在“特殊文化”名义下无条件维护一切“非西方”的东西成了部分知识界的时髦。他们其实已经失去马克思那一代左派对西方实行革命改造的信心,却转而反对西方对“他者”的影响,乃至反过来无条件欢迎“他者”的反向影响。他们把老左派对“进步”的崇拜变成了对“多元”的崇拜。

马克思相信“最好的世界是可能的”,而他们相信的是“另一个世界是可能的”。至于“另一个”是否最好甚至是否相对较好就无所谓了,因为反正是不能以“西方价值观”论好坏的。他们本来对西方主流政治经济体制不感冒,过去曾经认为苏联什么的更好,现在不这么看了,变成把制度当“文化”,萝卜白菜各有所爱,谁也别排斥谁。

更有甚者,一些“左派”对世俗化本身并无好感,因为世俗化常被等同于“资本主义化”或“西方化”,而这些“批判精神”有些过剩的人并不喜欢这种“人心不古世风日下”的状态。于是“激进的”左派反而容易与极端保守的传统尤其是“非西方”的传统发生隐约的共鸣。

前面曾提到德国纽科伦当局对土耳其移民区中极端教派圣战宣传听之任之的情形,后来又有朋友告诉我一个更令人啼笑皆非的情况:当时土耳其世俗民主政府曾经支持“亲政府”的主流温和教派派人来德国土裔社区传教,以抵制极端教派的影响(土耳其本身也把这种影响视为威胁),不料德国地方政府却抵制这些主流温和教派,甚至找茬把一些温和派阿訇给赶走了。理由是这些教派过于亲土耳其政府,违反“政教分离”,他们进入土裔社区会影响土裔的“信仰自由”,而极端教派宣传圣战倒是“信仰自由”的体现!

这实在太匪夷所思了:“政教分离”并不等于宗教必须“反政府”,如果不反政府乃

至“亲政府”就违反政教分离了?这样理解政教分离,也有点走火入魔了吧。据了解,当时的土耳其政府虽然与主流教派关系不错,但并非“教派政府”,也不搞“官办教会”。当局打击极端教派的圣战宣传也只是针对煽动暴力,并不影响土耳其的教派多元。

这种政教关系其实与欧洲的政教分离差不多,而与霍梅尼那种严酷的神权国家主张不可同日而语。可是,当年正是西方长期保护了流亡中的霍梅尼,并对伊朗一心“西化”的世俗主义巴列维国王施加压力。巴列维确实不民主,但他的世俗威权比伊斯兰神权政治相对进步也是没有疑义的。

后来推翻他的“革命”最初是国内世俗民主派和温和穆斯林联手发难,但是西方这时却送回霍梅尼去摘桃子,他从西方回到伊朗就发动了伊斯兰原教旨主义狂潮,把世俗民主派和温和穆斯林都镇压下去,并立即就对西方翻脸号召“圣战”。今天欧洲对土耳其的政策,会不会又重蹈覆辙呢?

北大飞 | 错误信息导致错误结论——评秦晖老师《欧洲穆斯林政策的两大弊病》

一直关注秦晖老师的公众号“秦川雁塔”,但最近看到最新文章《欧洲穆斯林政策的两大弊病》,不由得有些失望和伤心。秦晖老师这篇文章中对现实的描述属于典型的,国内网络空间常见的对穆斯林问题的歪曲与误解,与事实相去甚远。基于这些错误的事实,秦晖老师认定欧洲的误区在于左派知识分子出于政治正确,盲目追求多元化以及过度反省,混淆了制度与文化,面对伊斯兰极端主义神权政治的威胁不敢批,不敢管。这样的结论实在无法苟同。秦晖老师是国内知识分子中我最为尊敬的,我的思维启蒙就是从20年前阅读《问题与主义》一书开始。但吾爱吾师,吾尤爱真理,所以写文与秦晖先生商榷,介绍我所了解的基本事实,希望秦晖先生能够就此进行考虑。

秦晖老师在柏林纽科伦区看见极端派清真寺的具体场景是什么?

按照秦晖老师说法:

“早在2009年,笔者赴德国参加法兰克福书展的活动,就在柏林纽科伦土耳其移民聚居区看到过这种极端派的清真寺,它的门前赫然贴着当地政府专为保障移民维权发布的鼓励“文化多元”、保护信仰尊严的“护身符”,而传道的内容却是如何不择手段地消灭基督教!”

我不太相信秦晖老师2009年真的是在朋友的带领下专程来到这里参观了萨拉菲派Al Nur清真寺——这清真寺只是后来因有人参加了isis在宪法保卫局报告中被点名才著名起来。

我不太相信秦晖老师2009年真的是在朋友的带领下专程来到这里参观了萨拉菲派Al Nur清真寺——这清真寺只是后来因有人参加了isis在宪法保卫局报告中被点名才著名起来。

德国真有清真寺敢滥用“言论自由”宣扬“消灭基督徒”,而政府无法管理吗?

当然,仅凭秦晖先生没有亲见,也无法消除真有极端派清真寺在传播“不择手段的消灭基督徒”的极端教义。秦晖老师认为这种情况的出现,是因为德国过于“政治正确”,公民享有高度言论自由,甚至无法对这类极端言论下手。但这又是完全错误的。德国法律严格禁止这类极端言论。无论是来自极右翼,还是来自伊斯兰极端派。德国刑法130条第一款明确规定,任何人不得发表针对其他国民/种族/宗教群体的仇恨言论,不得号召针对群体使用暴力手段。违反者将入刑三个月至五年。

之所以制定这一条款,正是吸取了纳粹党针对犹太人进行仇恨宣传的教训,以防历史悲剧再次发生。

而该条款适用于任何人,德国当局并没有选择性执法,只管新纳粹,不管伊斯兰极端派。因为有这个紧箍咒,德国的萨拉菲派教士们在言论上很小心翼翼,即便有这种想法的,也不敢如秦晖老师描述的那样公开说出来。实际上,被认为宣扬极端教义的几个教士行为如何,敢于做到什么地步,官方对他们到底有没有纵容,全是有具体案例可查的。

比如著名的加拿大籍萨拉菲派教士比拉尔.菲利普斯以曾发表反同/反犹/歧视妇女言论而闻名(其实他这方面言论,还真不比现在美国右翼那些福音派脱口秀主持人更出格),比如他认为,“婚内强奸”的定义非常可笑,只要结婚了丈夫有性需求妻子就有义务服从(这倒很符合美国/中国那些反对‘白左’,‘政治正确’人士的看法)。对于“圣战”,他在英国发表过一番引起巨大争议的观点,说是不该认为搞自杀爆炸的人真的是在进行传统意义上的自杀,这些人只是面对的敌人过于强大,而自己又没有其他装备,所以才采取这种方式。这是一种有军事目的的行动,参与的人“牺牲”了而已——他还是不敢直接说“不择手段消灭基督徒”。

图:加拿大籍萨拉菲教士比拉尔.菲利普斯

此人在2016年被邀请到德国法兰克福一次萨拉菲派集会上发表演讲,在这次演讲中,他并不敢直接发表任何仇恨言论,不但没提圣战,反而声称自己“不恨同性恋者”。演讲完毕之后,他被德国政府立即驱逐出境。

另外一位德国籍著名萨拉菲派教士皮埃尔.福格尔(Pierre Vogel,德国本地人,并非移民,曾为拳击手)是德国极端派伊斯兰伊玛目中最著名的人物,著名的明镜周刊(spiegel)称他为“纳粹的伊斯兰变种”。此人认为德国应该实行一夫多妻,因为“女性比男性多”。而他也不敢直接宣扬消灭基督徒,他的做法是给自己弄了个‘HAM-ZA 911 ’ 的车牌号——Abu Hamza是先知穆罕默德同时代的一位武士。

图:德国萨拉菲派教士皮埃尔.弗格尔

基于这些案例情况,我认为“移民区清真寺公然号召消灭基督徒”的说法很难置信。

911后的德国反恐

再说说德国的反恐措施,911发生后的两个月,德国就通过了“反恐法案”,在之后的若干年后又逐渐追加。目前一般的担心是这些日趋严厉的法条可能会侵犯到公民自由/隐私,但很明显秦晖老师不知道这类信息,还以为德国因为困于“政治正确”,对于极端组织不敢下手,不敢打击。911之前,德国法律对于宗教信仰自由有特别保护,宗教团体在很大程度上能够免受监控与调查。但因参与911恐怖袭击的部分恐怖分子正是从德国汉堡进行联络与谋划,为防止这种情况再度发生,2002年生效的反恐法取消了这一条款。德国警方和情报机构能够对宗教团体进行监控,只要发现煽动恐怖主义,极端主义,内政部有权对有关团体进行取缔禁止。随着互联网逐渐普及,德国议会又多次立法强化警方监控能力。比如2016年的新条例规定警方和情报部门有权利用“木马病毒”对嫌疑人员的个人电脑进行监控,这些措施引起了德国媒体对于隐私权问题的担心。

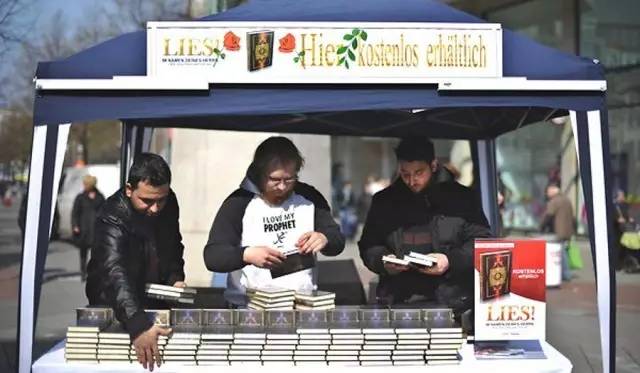

举一个近期的例子,德国有一个叫做“真宗”(true religion)的萨拉菲派团体,在德国各大城市发起名为“阅读!”的行动,向路人分发古兰经。图:“真宗”向路人分发古兰经

举一个近期的例子,德国有一个叫做“真宗”(true religion)的萨拉菲派团体,在德国各大城市发起名为“阅读!”的行动,向路人分发古兰经。图:“真宗”向路人分发古兰经

在2016年11月,该团体被德国内政部根据反恐怖法取缔。内政部长称:虽然分发古兰经的行为看起来无害,但该组织所分发的版本对古兰经进行非常狭隘的理解,散布仇恨和违反德国宪法的意识形态。参加过“阅读!”行动的年轻人中先后有140人去了伊拉克和叙利亚。因此该组织涉嫌以散发古兰经为名,吸引极端派青年聚集。

图:汉堡警察查封“真宗”据点

图:萨拉菲派教士Adhim

秦晖老师除了对德国清真寺极端言论这点有硬伤外,还有一处逻辑上的重大问题。秦晖老师说:

欧盟在土耳其入欧“考试”上严格要求过于理想主义,那么欧洲人在另一方面的过分就更为奇怪。如今土耳其虽不能入欧,土耳其移民却已经到处都是,尤其在历史上有传统关系的德国等地,土耳其移民社区已经形成很大规模。而他们在这里享受到高度的“文化自治”和“传教自由”,甚至可以自由传播各种极端伊斯兰教派,宣传对基督徒的“圣战”,而这样的教派在土耳其本土却是被严禁的。

尤其西方一些教会领袖,对基督教过去的不宽容“过度反省”,唯恐在“文化多元”方面不够时髦。

秦晖老师举出了一个看起来骇人听闻的例子:

如英国国教最高教职坎特伯雷大主教威廉姆斯在2008年甚至说:欧洲现在穆斯林已经很多,我们应该考虑为此改革法律,“部分接受沙里亚(伊斯兰法)”!结果引起轩然大波。

穆斯林的信仰自由和文化当然要保障。但什么是“伊斯兰法”?那是一种严格排他的宗教戒律,犹如中世纪基督教修道院戒律一般。英国绝大多数居民是基督徒,但如果把修道院戒律当成民法,那就不是什么基督教国家的问题,而是回到中世纪政教合一神权政治去了!

但这只是原教旨主义萨拉菲派的想法,该派只是伊斯兰神学流派中的一个小分支(逊尼派四大流派哈乃斐派、马立克派、沙斐仪派、罕百里派,萨拉菲属于罕百里的一支)。他们的原教旨主张遭到伊斯兰教各主流神学流派的批判,所以一听到沙利亚法,就以为这是萨拉菲派主张的那类原教旨主义清规戒律,想到修道院,砍手和石刑,是对伊斯兰教的巨大误解。

上面所说还只是伊斯兰世界的情况,对于英国的“沙利亚法”,事情就又有不同。威廉姆斯大主教所说的,绝不是要对英国一般公民在任何意义上实行沙利亚法的意思,他指的是以英国1996年“仲裁法案”(Arbitration Act)为基础,为英国穆斯林提供正规的宗教服务而已。

实际上这类“宗教法庭”在英国早已广泛存在,甚至已经运行了几百年。比如犹太教正统派的Beth Din宗教法庭在17世纪克伦威尔允许犹太人返回英国之后就一直在运作,对于当地犹太人的婚姻/继承/财产继承方面提供符合教义原则的调节服务。按照96年通过的英国仲裁法,在一小部分民法问题上(例如婚姻问题),涉事双方共同同意后,可邀请第三方进行仲裁,此时仲裁结果具有法律效力。这一条款可以说构成了这类宗教法庭正规化的基础。

但这类宗教法庭的运作是有严格法律约束的,首先只涉及少数民法问题(多为婚姻问题,连收养问题都不能管辖),然后必需双方同意,宗教法庭的裁决才具有约束力。而威廉姆斯大主教所说的“沙利亚法”就是指这个意思,并不是秦晖老师以为的要把伊斯兰教(原教旨主义)的清规戒律加诸于全体英国国民。

而这类沙利亚法庭在英国如果能实现在有关法律指导下正规运行,其实对英国穆斯林群体人权,特别是女权提高具有非常正面的意义。目前英国穆斯林妇女面对的一个困境是,英国官方的婚姻关系认定和符合伊斯兰教法原则的婚姻认定是两回事,有三成穆斯林妇女只是按照伊斯兰法原则结婚而并未获得英国法律认可(这里有一部分一夫多妻现象)。这批妇女想要离婚时就会有巨大麻烦,因为就算成功依据英国法律认可而解除了婚姻状态,因不符合伊斯兰习俗,很可能不被穆斯林社区承认,造成对当事人的歧视。而只有按照符合伊斯兰教法原则的方式宣布解除了婚姻关系,才会真正“算数”。

这听起来的确比较落后,但解决这一问题的办法反而是建立正规,公开,透明的沙利亚法庭,促使这类机构的运作即符合现代人权,平等的原则,又能体现伊斯兰传统获得社区认可。威廉姆斯大主教对此的议论正是此意,看看原文并没有什么不清楚之处,可惜由于人们对“沙利亚法”缺乏了解,传来传去,变得荒诞不羁,好像英国国教大主教竟然要把全英国变成另一个沙特。其实稍微想想就会知道没人会糊涂到这个程度,遑论大主教。

如今所谓“反沙利亚法”运动,实际是要通过妖魔化“沙利亚”这个词来消灭一切这类为穆斯林社区提供方便的宗教服务。美国近年多个保守州在搞所谓的“反沙利亚”立法,明面上是要阻止伊斯兰教占领美国(一个极其荒唐的说法——美国穆斯林比例极低),但究其具体规定,是禁止各级法官在断案时对一切“外国法”加以考虑,这种做法有可能造成重大问题。比如,假定有双方事先同意,邀请第三方根据符合宗教原则的方式对某事达成协议,事后发生纠纷上庭后,法官又因为事先双方自愿协议的“外国法”性质而无法加以考虑,就几乎不可能得出公正的判决。

威廉姆斯大主教希望促使穆斯林社区内的各种调解正规化,透明化,在保持文化特色情况下向现代标准靠拢。可以说,这才是真正符合秦晖老师说的“文化无高下,制度有优劣”原则的思维。但秦晖老师自己对此产生了这么大的误解,令人遗憾。

前提错,结论错

“欧洲如今的一种可虑现象,就是一些欧洲人(通常被视为“左派”)从“文化多元”的“政治正确”出发,把一些神权政治取向也当做“文化”来接受,或者至少态度暧昧不敢坚决抵制。而这种取向造成的种种问题又给另一些人(通常被当做“右派”)提供了排斥“异文化”、“异教徒”乃至“异族”人的口实,从而使欧洲历史上曾经有过的排外和种族歧视、宗教文化偏见重新抬头。为了对付这种“右派”偏见,“左派”就更强调“文化多元”,而“多元”掩盖下伊斯兰神权恐怖的威胁又使一些基督徒对穆斯林的偏见更严重。另一方面,感受到“右派”偏见压力的一些穆斯林移民认为受到歧视,就更易于接受被“左派”宽容的神权思想影响,而接受这样的影响又进一步使人们对整个穆斯林群体的偏见更严重。如此互相反馈,使得两种问题都越来越严重。”