CDT编辑注:本文为端传媒付费深度报道节选,阅读全文请订阅端传媒。

近日,一件尚未确认的性侵悬案,彻底成为北大箝制舆论、胁迫学生的丑闻,也成为近期人大、武汉理工乃至整个社会箝制舆论、限制公民权利的缩影。

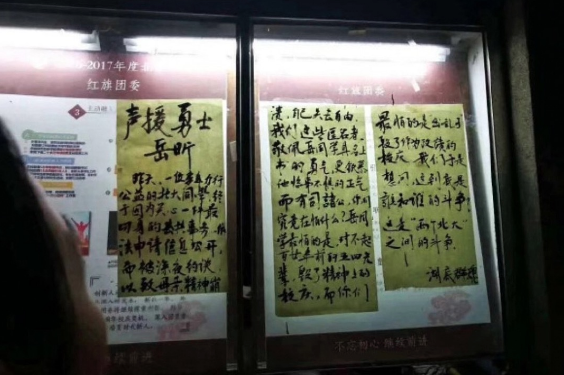

2018年4月23日晚,北大宣传栏出现「大字报」,声援岳昕申请信息公开遭到打压。 网上图片

北京大学前教授沈阳涉嫌性侵一事,在25名北大学生申请校方公开当年档案、继而遭强力弹压后,已远远延烧出原本的场域。

[…]

一个普通人如何被制造为“异类”

由于关键证据缺失,20年前沈阳是否侵害高岩,至今仅停留在舆论义愤的阶段。但由沈阳而发酵的一系列后续事件,却实实在在揭示出,中国高校官僚系统之傲慢、意识形态控制之严、敌我思维影响之深。这些基于朴素正义而发声、采取合法合理途径维权的同学的遭遇,则不啻一次生动的演示:在中国,一个普通人如何被制造为“异类”。

在BBS发帖记述“喝茶”经历的同学形容,自己提交申请前“没有预料到会被约谈”,赴约前“深知行为完全符合学校相关规定”,故而“内心轻松愉快”,还计划“表达积极参与校园事务的意愿”;但随着盘问进行,他“如履针毡,仿佛被审讯一样”;继而他成了校方要消音的异议者,“如果有人给你一些警惕也没什么不好”。显然,学生与校方对事件性质的理解并不相同。本以为自己在安全行使合法权利的学生,早已触到校方逆鳞──光是认为自己拥有合法权利,已经使自己身处险地、会被阴谋论解读。

讽刺的是,随着约谈岳昕引发的滔滔舆情,北大校友的联署,以及《彭博社》、《华尔街日报》、《纽约时报》等多间外媒的报导,忙着制造假想敌的北大,制造出了真实的愤怒;意在恐吓学生的“境外媒体”说法,也被彻底坐实。

如果说岳昕因为长期关注公共事务,对校方用家长相威胁的手段和沟通时的权力不对等已有预判(采访中可见);递交申请的其他同学,可能从未设想过自己因此会承受的限制和压力,以及面对的攻击与不信任。

岳昕恐怕也想像不到的是,自己会面对母亲“嚎啕痛苦、自扇耳光、下跪请求、以自杀相胁”的两难境地。这恰恰投射出不少中国异议者的处境:既不愿在原则前妥协,也无法忍受家人受伤害;不仅要承受种种挫折,还要负担不被理解的孤独。一个人不见容于官方,并不需要什么离经叛道的想法或独特的影响力,多一些同理心与表达欲,机缘巧合多踏出一步,甚至只是多遭遇一些不公,政府的预防机制已经会启动。

“解决不了问题就解决提出问题的人”绝非不奏效的懒政。实际上,配以成功的叙事垄断,它能相当有效地威慑那些愿意为一个更好的社会付出但只能付出有限心力的人群;它更能有效地孤立勇敢的表达者、清醒的观察者。

这里的叙事垄断,说的既是信息隔绝,也是深入人心的功利犬儒逻辑和去政治化的潜意识。绝大多数人因为信息渠道有限仅掌握官方许可的说辞,因为赚钱才是正道而不愿为他人遭际花费时间心力,因为担心关注社会议题惹麻烦而回避思考──进而,他们形成了“正常人才不会关心这些事、被惩戒一定因为活该”的思路。他们不仅不敢和不愿了解,即便耳闻也不敢相信,因为一旦了解和相信,自欺欺人的逻辑便不攻自破。

于是,许多基于朴素正义、做了件平常合理事的普通人,反而是周围人眼中不正常、误入歧途、最好远离的怪胎异类;他们捍卫公义服务社会的真挚情怀,也因不够利己而显得别有动机,或是进一步佐证他们的古怪偏激;他们亟欲让更多人了解的事,自然也只能在同温层中反复传播。

有赖当事同学的细致记录,这种我们时刻能隐约感知的荒谬和已很难向社会主流证明的无力,相当具体地在万千微信朋友圈中被直播。它关于一个公民在克制地行使基本权利时会如何处处遇挫,一些诚挚珍贵的心灵如何被粗暴伤害,一套语言如何被滥用而另一套语言如何被篡改涵义,一个试图活得更有尊严的人,如何被制造为“异类”。

[…]保护岳昕名义之下的荒谬观点

23日晚署名“湖底群魂”的大字报激起一片感动和追忆,但很快,指责声援岳昕者是“鼓动别人实现你们的政治理想”、自认独立思考拒绝“偏听偏信”岳昕、讽刺群情激愤是因为幼稚的声音也此起彼伏。

大字报的效果或许有待商榷。但上述言论中包含的谬误,却不能不分辩清楚;即便它们以保护岳昕的名义出现,其本质仍是为权力辩白。

中国社会有种相映成趣的现象,人们一方面极力地去政治化,在关乎基本权益的问题上躲躲闪闪;一方面极力地泛政治化,无论你关注的是性别平等、劳工权益、环境保护还是言论自由,无论你想解决的是一个具体的细节问题还是抽象的制度设计,无论你选择的是机制内的渠道还是舆论或其他,它们都被归结为一种政治──反对的政治。与这种“政治”相关联的,是因为缺乏日常政治生活而产生的不受限制的想像力:你这是在煽动颠覆,你这是想要中国革命流血,你这是想再来一场文革。人们似乎相信存在一劳永逸的通向一个更好社会的过渡键:一者曰“改良”,一者曰“革命”。心存不满但接受现状就是“改良”,对现实还有一股不平之气希冀有所改变──无论是什么形式什么比例什么内容的改变──都是“革命”,都是有更大的企图。虽然它是什么,谁也说不清。

于是,欣赏和称许一位富有社会责任感的年轻人成了“希望学生更壮烈一些”,声援岳昕成了“鼓动别人实现你们的政治理想”,就好像“岳昕们”能被人轻易鼓动,仿佛这个泛泛的“你们”真有什么政治理想,而声援岳昕必然使她处于更危险的境地。与其检讨自己是否足够顺服而不至给岳昕惹麻烦,倒不妨想想:声援会让岳昕更壮烈这套民间智慧背后的逻辑和历史依据是什么;顺应它究竟是认同和纵容一套恶的机制,还是必要的妥协策略;沉默究竟是让报复来得更容易,还是更难;我们是否应该因为恐惧而自我设限、我们有没有权力表达自己最真切的感受;对理想主义者的欣赏与声援,在岳昕以外能慰藉到哪些人;岳昕本人的价值观又是什么?

权衡清这些问题之后,即便选择以沉默保护岳昕,恐怕也不会张口闭口“避免鼓动”。就算出于好意,“避免鼓动”也是尖刻的语言,是对抗争者独立思考和决策能力的不信任,是对权力的绝对服膺──除了揣摩上意乖乖听话,在恶面前我们只有顺从,连眼看荒谬机制伤害他人而口出愤慨之语都是逾越规矩。

另一类追随者颇众的滑稽意见是,我们要拒绝“偏听偏信”坚持独立思考,不惑于岳昕的一面之词。事实上,在权力高度不对等、舆论控制严格的情况下,人们偏听偏信的恰恰是权威一方。此刻的北大,不也有岳昕的同学认为她给自己加戏损害北大形象吗?相比众多尚未被人知晓就已经封锁信息和泼上污水的案例,约谈事件已是特例,如果岳昕不是有北大光环加持和堪称完美的受害者形象,恐怕舆论“被反转”只是时间问题。何况,为什么舆论的一边倒,反映的不能是校方处理方式的粗暴荒谬、社会面对不公的真实愤慨呢?独立思考的结果,并不是没有倾向没有判断,而是客观全面地掌握信息后,结合具体语境解释问题。喜欢在弱势者偶尔占据上风时打出“独立思考”幌子的人,真正想说的恐怕是,我抗拒我不想看到的。

至于认为他人会愤怒、会不平、会做堂堂正正合理合法的事,只是因为他们没见识过社会的人,恐怕从没有过这种责任心和勇气。是否因为认清现实而自我设限,和一个人是否有改善社会的意愿和行动力,完全是两回事。如果说群情激愤是因为幼稚,我倒希望这样的幼稚多一点。

[…](节选)