文章原标题:可33年后我才见到他 | 止戈出品

Original 止小戈 来源:龙哥的战场

她见到我,一把抓住我的胳膊,压低声音激动地说:

“你赶快回家,你妈妈来找你了!”

“妈妈”二字犹如电流一般将我击中,我一下呆在了原地。

那是1978年的夏天,命运忽然在一瞬间改变,我欲哭无泪,欲笑无声。

1

小时候,心里一直有个巨大的疑惑,为什么别的小朋友有爸爸妈妈,我却没有,他们去哪了?

相依为命的姑婆告诉我:“你爸爸妈妈去了很远的地方,他们说过要回来接你的。”

6岁那年,我的疑惑终于有了答案。

1951年,大舅舅将4岁的我和姑婆从老家资阳接到成都一起生活。

舅妈、四个表姐妹和我(右二)

1953年,成都开始登记户口。一天,家里来了两个工作人员,在登记完大舅舅家的四个女儿之后, ⼯作人员指着我问我外婆:“那个小男孩是谁?”

外婆答:“是我女儿的小孩。”工作人员说:“那他应该回他妈妈那里去登记。”外婆又回答:“他妈妈爸爸在台湾。” 好心的⼯作人员建议,要我以后用妈妈的姓,这样与户主⼀致,方便登记为养子。

从此,我的姓由“李”改为“廖”。

那是我第一次知道父母的下落,但他们为何要去台湾,为什么不带我一起去?没有人告诉我。

登记为大舅舅的养子后,在长辈的授意下,我开始改口叫大舅舅“爸爸”。尽管终于有了爸爸可叫,但我仍止不住地思念亲生父母,常常一个人发呆,想象父母的样子。

上小学后,我在一篇作文中给妈妈写了人生中的第一封信,但我知道这是一封无法寄出的信。那时候我已经明白,台湾,是一个我去不了的地方。

让我没想到的是,舅舅一家为抚养我付出了惨痛的代价。

1962年舅妈被逼离职;大姐上不了大学;成绩优秀的⼆姐只能上最次的林业学院。

尽管舅舅⼀直小心翼翼,夹着尾巴做人,但在1968年清理阶级队伍时,仍被抓进牛棚狠狠地收拾了一场。

我和两个舅舅一家

舅妈失去工作后的一天晚上,大舅舅召集家里所有的孩子谈话:“大家都知道老三是二姑妈的孩子,但二姑妈一家去台湾了。他从小在我们家长大,就是我的儿子,是你们四姐妹的亲兄弟,不管今后发生什么,永远要把他当作一家人。”

15岁的我尽管还不能完全明白,为何我会给全家带来这样大的影响,但大舅舅的一番话,仍令我感动不已,而我当时唯一能做的就是发奋读书。

2

1965年夏天我18岁,参加了文革前最后⼀次高考。考毕交卷,感觉甚佳,放榜之日,却名落孙山。

升学不成,工作不给,只能下乡。

我参加了“成都市上山下乡知识青年训练班”,为第四期学员。半年集训完毕后,于1966年3月到凉山西昌插队落户。

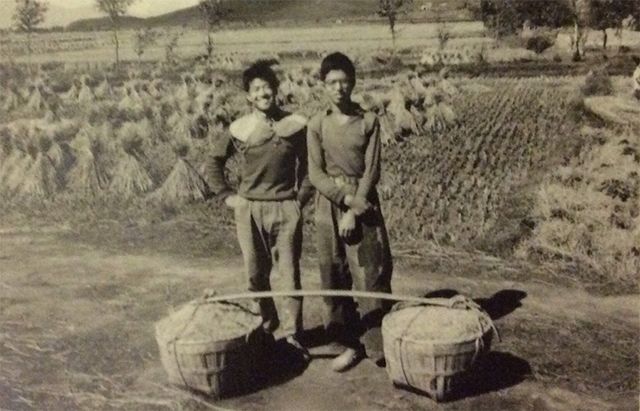

成都市上山下乡知识青年训练班存照,我(右二)

几个月后,文革爆发,红卫兵小将查抄学校档案室,偶然发现我的档案上早已盖有“此人不宜录取”的印章。原因为:父亲是国民党空军飞行员,现在台湾。

已经下乡的我得知此事,除了苦笑,无可奈何。父债子还,夫复何言!

转眼到了1974年夏天,我已下乡整整八年。粗重的农活、枯燥的生活、贫瘠的乡村、彪悍的民风,磨练着人的筋骨,考验着人的意志。

在多年的知青生涯中,我曾睡在坟地看守梨园,差点被偷梨山民一梭镖刺进肚子;曾被造反派用枪指着头逼我走向武斗战场;曾为砍柴在深山老林的草堆中过夜;曾赶马车被惊车的马踢得满脸是血;曾路遇狼群吓得眼冒金星;曾挥动大锤打铁累得上气不接下气。

我(右)的知青岁月

悠悠岁月,带走了人生宝贵的青春年华,汗水、屈辱、艰辛、孤独,挣扎交织在一起。眼睁睁看着大批“老三届”学生在最高指示指引下涌向农村,又目睹大招工把根红苗正或有关系的知青调回城市,我这样成分高的知青,只有无可奈何地接受扎根农村,一辈子靠挣工分吃饭的现实。

那一年,全队贫下中农一致推荐我上大学,并郑重地在推荐表上按下手印。我心中又一度燃起希望。

推荐表上呈,经小队、大队、公社、区、县审核,最后送进招生办,划为百分之五“可以教育好的子女”类别候选。但因为父母在台湾的背景,招办上下其手,我最终被划出名单,再次与上学无缘。

3

在整整九年的知青岁月后,舅舅努力设法于1975年将我调回成都,在一家集体所有制的小厂当了喷漆工人。

1977年上半年,全国即将恢复高考的风声不胫而走,我又悄悄看起书来。漫长的知青生涯,学过的知识早还给了老师,我只有每天下班后,挑灯夜战。

12月,我参加了文革后恢复的第一次高考。进考场的那天,翻阅试卷,只觉得与十二年前的高考相比,试题水平相差万里。提笔作答,如砍瓜切菜,一挥而就。交卷出场,如释重负。

1977年我的高考准考证

一个月后,我被通知做体检,之后便再无音讯。辗转了解得知,工厂按招生委员会的通知,准备好我的政审材料递交公司上级,但公司以我父母在台湾为由,扣下了政审材料,根本没有呈送招生委员会。事情便到此为止,结果仍是不予录取。

1978年夏天,国内的政治空气已逐渐宽松。刚在高考中丢盔弃甲的我又面临着两个选择,举棋不定。

一是趁国家给“老三届”最后一次机会再参加高考,倘若录取,因为工龄只有三年不能带薪学习;二是管辖我所在工厂的成都市第二轻工业局,正在筹办全国首例集体所有制企业职工大学。

经厂方推荐,我先参加了职大的入学考试,并以第一名的成绩列入待选名单。职工大学校长在得知我犹豫是否再次参加高考时,当面向我承诺进入职工大学绝无问题。上职工大学是带薪学习,我放弃了当年的高考,专心等待开学。

谁知命运又给我开了一个巨大的玩笑。直至职工大学开学之日,我也并未接到入学通知。工厂领导十分不解,多次派人去公司陈情:该员工进厂以来,历年均是先进生产者,出身不由己,道路可选择,何况该人连父母长什么样都不知道,影响从何而来。

外婆抱着我与家人合影

但公司仍坚决拒绝了厂里送我入学的要求。

记得那年成都的夏天非常炎热,当人生最后一扇大门被关上后,我的心却犹如落入冰窟。

已过而立之年的我,无钱无势、无为无家,人生的路似已走到尽头,每天如行尸走肉般过日子,感觉活着已经没有意义。

那时唯一支持我活下去的精神支柱,就是此生尚有一个愿望未了——骨肉团聚。昔日淡薄的印象在每一次起伏之中逐渐加深,思念随着一次次波折日益增强。

我在心里一遍遍呼喊:爸、妈,你们究竟在哪?

4

文革中,舅舅家被抄家,搬到了一个很小的房子,家中住房很紧张。回成都工作后,我常常不得不到处借宿。

七月中的一天,我很晚才回到临时住处,发现门上有一张姐夫留下的字条:

家中发生特急之事,无论你何时回来,请马上回铁路新村,我们已经到处找你很久了。

看完纸条后,我犹如惊弓之鸟,立即往家里赶,心中七上八下,感觉家里即将大难临头。

为了心理有个准备,回家之前,我先绕到一位邻居朋友家,想搞清楚情况。当我在楼下喊朋友名字时,他妈妈探出头来神秘地说:“他出去找你了,你快上楼来我告诉你。”

在步上三楼之际,感觉犹如走向断头台一般,内心恐惧之极。朋友妈妈见到我,一把抓住我的胳膊,低声激动地说:“你赶快回家,你妈妈来找你了!”

犹如被电流击中,我呆住了!

在从朋友家走回舅舅家不过二三十米,过去近三十年的日子像翻书般迅速地在脑海中过了一遍,酸甜苦辣、荣辱悲欢一起涌上心头。

走进家,舅舅有些埋怨:“你怎么现在才回来?”说着,郑重地将一封信放到我手里。信封上,贴着我从来没有见过的外国邮票。

那是我的母亲给舅舅的信:

当时,舅舅、舅妈和姐夫都紧张地看着我,估计我会大哭一场。

但看完信后,我只笑了笑,轻轻地说了一句:“我妈的字写得好,与舅舅的字一模一样,看来确实是一家人。”

我说完后,大家都松了一口气,开始商量回信的事。我坚持第一封信先由舅舅回,以后我再回,毕竟父母走时,我还不会写字,他们不认得我的字。

大舅舅告诉我,妈妈的这封信来得十分不易。那时候父母与我们已经几十年未联络,只知道资阳老家的地址,于是将信寄到了老家。但老家旧址早已荡然无存,幸亏邮递员认识我在老家的小舅舅,于是就将信交到了小舅舅手中。

小舅舅收到信后,一看落名吓坏了,不敢打开,直接把信交到了单位领导手中。领导对他说,组织不管这个事,让他自己处理。小舅舅这才打开信,看过后,再把信寄到了成都大舅舅手中。

那一夜,独自躺在临时住处的床上,彻夜难眠。万千往事涌上心头,像放电影一样,一遍又一遍,百味齐聚,分不清是喜还是悲。

直到很多年以后,我仍清晰记得1978年的那个夏天,命运忽然在一瞬间改变,欲哭无泪,欲笑无声。

5

后来,我收到了妈妈写给我的第一封信:

三三:

当妈妈看到你的来信及照片时,你可知道妈妈是如何地高兴,可是心中却是止不住的刺痛。这长长的二十九年中,虽然我们音讯隔绝,但我和你爸爸总是随时在思念着你,心里的一切苦衷也无法向你倾诉,你要原谅妈妈和爸爸。现在就当我们是团聚了吧(今天是中秋团圆节)。

你能有今天,多亏了大舅他们的栽培,将来要好好地报答他们,妈妈和爸爸更不知要如何感谢才好。

……

上世纪四十年代父母合影

我也收到了爸爸给我写的信:

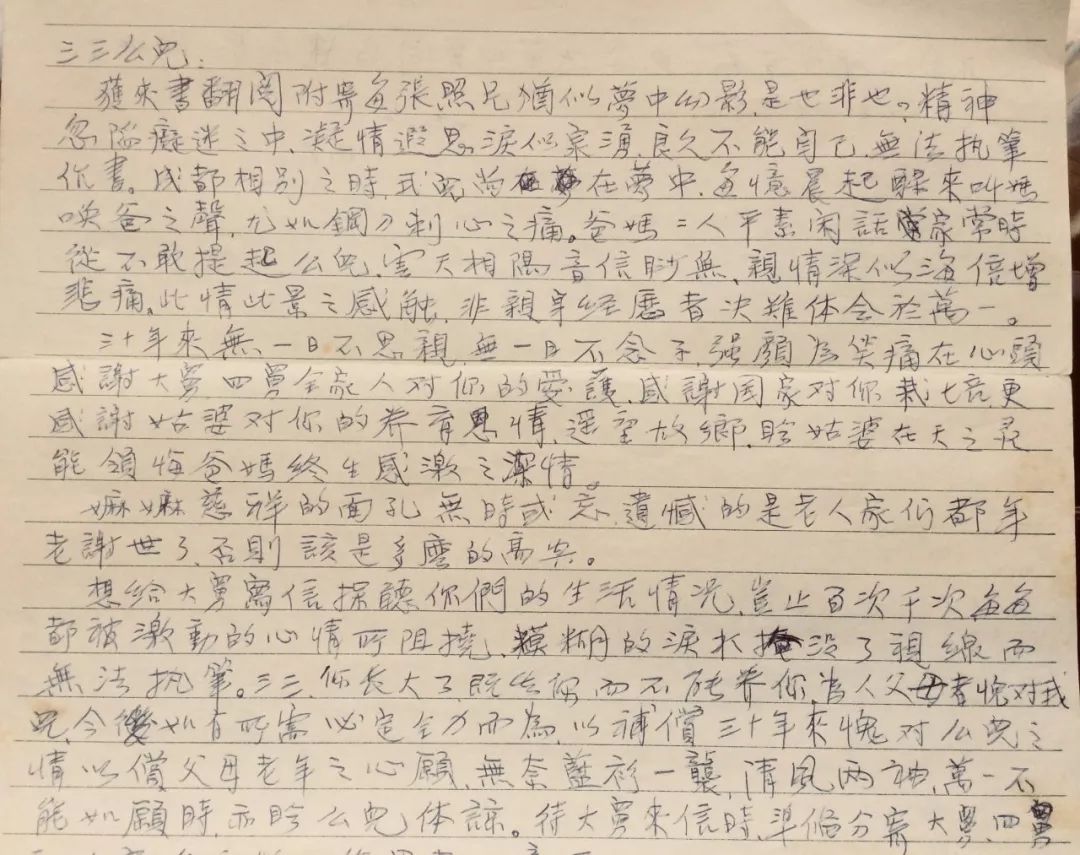

三三么儿:

获来书翻阅,附寄几张照片,犹似梦中幻影,是也非也,精神忽陷痴迷之中,凝情遐思,泪似泉涌,良久不能自己,无法执笔成书。成都相别之时,我儿尚在梦中,每忆晨起醒来叫妈唤爸之声,犹如钢刀刺心之痛。

爸妈二人平素闲话家常时从不敢提起么儿,云天相隔、音讯渺无,亲情深似海,倍增悲痛,此情此景之感慨,非亲身经历者绝难体会于万一。

三十年来无一日不思亲,无一日不念子,强颜欢笑,痛在心头,感谢大舅、四舅全家人对你的爱护,感谢国家对你栽培,更感谢姑婆对你的养育恩情,遥望故乡,盼姑婆在天之灵能领悟爸妈终身感激之情。

……

想给你大舅写信探听你们的生活情况,岂止百次千次,每每都被激动的心情所阻挠,模糊的泪水淹没了视线而无法执笔。

三三,你长大了,既生你而不能养你,为人父母者愧对我儿,今后如有所需,必定全力而为,以补偿三十年来愧对么儿之情,以偿父母老年之心愿,无奈蓝衫一袭,清风两袖,万一不能如愿时,亦盼么儿体谅。

……

父亲在后来的信中告诉我, 1949年初春,在渡江战役打响之前,他奉令携带家眷撤退台湾。当时我刚两岁,不巧正在生病,全身长满大水泡。父母权衡再三,决定先带两个哥哥去台湾,把我交给姑婆暂时抚养。打算去到台湾安顿好住所之后,再回来接我们全家老小。

当时,去台湾的还有妈妈的五妹,她丈夫是父亲在笕桥空军官校的同学,也是一名空军。妈妈的三妹及妹夫则早在1945年日本投降后,就作为工程人员去了台湾。

1949年底,父亲奉命驾机到海南岛,本准备借此机会飞赴四川将我们接到台湾,谁知时局变迁,那时候成都机场已无法降落(当年12月27日,成都解放)。父亲压抑着心中的痛苦,在海南岛执行完任务后,返回台湾。

在那兵荒马乱的年代,一个瞬间的决定,就此改变一个家庭的命运。

我在信中告诉父母,他们走后,姑婆把我带回资阳抚养,后来舅舅又把我们接到成都生活,直到我读完高中。

“很遗憾姑婆没有等到你们的消息,她老人家1974年过世了,不过她的骨灰我没有入土,我一直把它带在我身边。当年你们离开我们的时候是我们祖孙二人,我不愿意有朝一日你们再见到我们时,只有我一个人。”

(姑婆是我外公的五妹,早年孀居无后,一直在我家帮我母亲照顾我们兄弟三人。)

6

1982年,父母兄长帮我办妥一切手续,移民加拿大,我成为改革开放以后首个移民加拿大的成都人。

那年,我陪大舅舅、大舅妈过完春节后,才启程赴加拿大。临行前,我与他们二老特意合影留念。那么多年,在感情上,我早就将他们视作亲生父母。

我先是从广州经深圳到香港,再转飞父母所在的多伦多,二哥专门赶到香港接我。

当飞机终于平稳降落在多伦多国际机场时,我内心的激动已无法用言语形容。走出通道,只见父母和一大群人早已聚集在接机大厅,我扑向父母,喊出一声“爸、妈”之后便再说不出话,只是和母亲一味抱头痛哭。

可谓“世乱遭飘荡,生还偶然遂”,“夜阑更秉烛,相对如梦寐。”

次日,大哥一家也从台北赶来,天各一方的家人在分别33年后,终于第一次走到了一起。

我们按三十年前旧照片上相同的位置,一一合影。两位哥哥告诉我,那么多年,他们一直把我们小时候三兄弟的照片放在身上。

多年失散的儿子回到身边,父母对我的心疼劲可谓无以复加。那是我人生的幸福时刻,有爸爸妈妈,有哥哥,要风得风,要雨得雨。

不过,分离三十年后再聚,由于各自的经历、背景、遭遇各异,即使是亲骨肉也需要时间去重新认识理解。

正因如此,浓浓的亲情中也包含着些许惋惜,周密的爱护下流露出丝丝遗憾。在我们思想的交流中,混杂着台湾父母与大陆儿子的细微差异,这些差异,小可化为“洋”与“土”的摩擦,大可演变为认识上“国”与“共”的对立。

我与父母在加拿大

为了我的新生活,父母操碎了心,恨不能掏空一切,弥补三十多年来对我的亏欠,不过我执意要靠自己闯出一条路。

到加拿大一个月后,我开始找工作。1982年的加拿大经济十分不景气,不会英文的我一开始连洗碗工的活儿都找不到,在被拒之门外若干次后,我终于在肯德基(KFC)找到第一份工作。

有了稳定工作养活自己,读书的念头又浮上心头。在埋头“炸鸡”两年之后,经理终于同意将我的工作时间调整为下午,我这才有了时间去学校学习英文。

1985年8月初,国内的两位舅舅和大舅妈来多伦多探亲,台湾两位姨妈姨父也先后赶到,母亲一辈兄妹五⼈,在离别36年后终于团聚了。

离别36年后的五兄妹机场相拥痛哭

“历尽劫波兄弟在”,机场相见的那一刻,五位老人激动不已,含泪紧紧拥抱在一起。妈妈哽咽许久,对我的大舅舅、大舅妈当面道谢:“大哥、大嫂,谢谢你们帮我抚养了老三,没有你们,就没有他的今天。”

在舅舅们来后一个月,妈妈突发脑溢血过世。

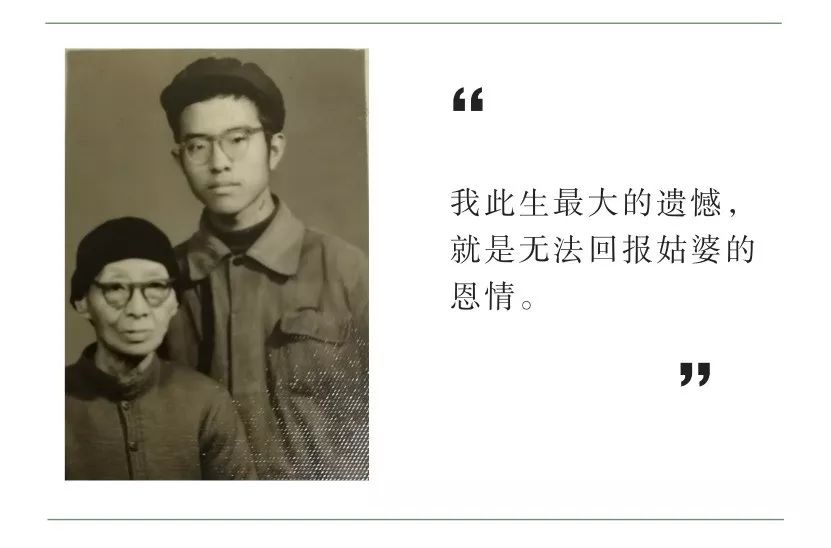

此生,我与母亲在一起的时光前后只有短短5年半,子欲养而亲不待。

7

母亲走后,父亲常常和我们回忆过去,我才慢慢了解了他的前半生。

父亲1914年出生在河北保定,抗战前就读于北平师范大学中文系。1936年,满腔热血的父亲投笔从戎,考入杭州笕桥空军官校,成为第九期轰炸科学员。

学成后,他随部队转战各地,在成都太平寺机场驻防时,经长官介绍认识我的母亲,母亲时任太平寺成都空军司令部中尉文官。1940年,两人结婚。

父母亲(中间)结婚照

在抗战中,父亲驾驶轰炸机时,曾两次被日本敌军击落,他靠跳伞才捡回命。

第一次跳伞是在敌占区,他化妆成老百姓,历尽艰险才回到部队。当时,部队以为他已经阵亡,我母亲领了一个月抚恤金后,他才回到部队。第二次跳伞是在中方占领区,当地老百姓救了他并帮他送回到部队。

父亲曾无比自豪地告诉过我:“抗战最后一仗我打过!”

那是1945年年中,父亲已是空军少校,在湖南芷江参加中美联合轰炸大队,与日军血战。那时他驾驶轰炸机不停地起飞、投弹、降落、加油、挂弹,再起飞……

抗战胜利后,父亲回到北京,参加华北战场的空军调度。1949年离开大陆时,他已经是空军一级少校,曾获得不少勋章、奖章。

父亲于60年代退役,直至1976年母亲退休后,他们两人随我二哥一起移居加拿大。

1988年,父亲第一次回国,先到四川资阳给我外婆和姑婆上坟。感谢姑婆对我的养育之恩,并亲自给姑婆写了悼文。

父亲抚碑老泪纵横

而父亲去得最多的,是他的老家保定,经常一住就是半年,就为了能经常到爷爷奶奶的坟上去烧香跪拜。

父亲怎么会想到,1949年一别,就是永诀。

1990年,在加拿大多伦多乔治.布朗学院隆重的毕业典礼上,我终于听到了我的名字

“Mr.Youpeng Lee, graduated with honour!”

爸爸和我

在父亲欣慰的目光中,我缓缓向主席台走去,那短短的几十步的路,是我25年来的期望、挫折、挣扎和进取的戏剧人生。

那一年,我已43岁。

父亲于2006年安详离世。2016年6⽉7日,我收到台湾寄来的抗战胜利70周年纪念章和证书。

看着这一纸证书,我常常陷入沉思,父母如能看到,这是否能抚平历史给他们造成的创痛?

相关阅读: