序曲:葬礼

2012年4月14日,美国亚利桑那州图森市的东一墓园。

灵堂,我排在长长的吊唁队伍中,随着莫扎特《安魂曲》,缓缓移动步履。直到前面人们逐渐走过,弦乐低音悲怆、沉重,我独自面对安卧在鲜花中先生的遗体。

除了满头白发,先生面容还是那么熟悉。他脸上没有眼镜,看上去特别宁静,安详,似乎向我微微一笑。

我知道,自己青年时代起,所有那些寻找、抉择和坚持,都和面前这个音乐和鲜花间静卧的人有无法分割的联系。

他,是我一生的导师。

我深深鞠下躬去,33年光阴凝成奇点。生和死,开始界限模糊。

我意识到,生者和死者之间交流是可能的。

每一个生命都不是孤独存有。灵魂间灯灯相照,光光相融,无尽复无尽的链接,是跨越生死界别的。

对于我,眼前这个鲜花间静卧的人,他的音容、他的话语、他的生活道路、他存在的光辉,从来都在昭示某种生命与永恒的联系。

《安魂曲》赋格严密安宁,我最后一次,深深地在老师面前低下头去,手里唁笺上,印着那句和花丛中安详脸庞同样熟悉的哲言:

有两种东西我们对它们的思考愈是深沉和持久,它们所唤起的那种惊奇和敬畏就会愈来愈大地充溢我们的心灵,这就是繁星密布的苍穹和我们心中的道德律。

葬礼上人很多,与李老师,方克和他太太林琳说了短短几句后,我不记得自己是怎样来到灵堂门外的。我只记得那如血的夕阳,似乎永不坠落地照耀在亚利桑那高山大漠之上。

第一章

I-1 科大新生

我第一次见到方励之老师,是1979年9月15日,在中国科学技术大学新生入学典礼上。那一天,43岁、一年前刚被破格提为物理学正教授的方励之,穿着蓝色四兜干部装,黑框眼镜,和台上书记、副书记、副校长、教导主任站在一起,他挺胸抬头的体态格外引人注目。他讲什么我已经忘了,只记得他说话声音清澈洪亮,脸上笑容真挚自得,充满感染力。

那时的我们——全国各地刚刚入校的五百多17-18岁的大学生们,也是这样骄傲自得,意气风发。(科大那一届基本上没有老三届,都是高考中数理成绩出类拔萃的高中应届生)来到地处合肥的这个“中国未来科学家”摇篮,台上这位43岁、意气风发的正教授,国际知名天体物理学家,正是我们心中向往的榜样。

入学典礼开完,新生们议论最多的就是方教授。两个星期后国庆晚会,我和几个室友一起,自编小品——“美国著名科学家访问中国裤子大”,场景是一位美籍华裔科学家,来科大访问受到热情接待。(“裤子大”是用合肥话读“科技大”的发音。)

厦门来的周俊伟家住鼓浪屿,有其他同学都没有的花衬衫和喇叭裤,就由他扮演来学校访问的“著名美籍华人”。参加接见来宾的,除了校领导,当然应是本校“科学之星”方励之教授喽。武汉人陈海波是我们班长,他18岁顶就有些微秃,演党委书记不用化妆,连名字都一样(当时科大党委书记叫杨海波)。 扮物理学教授方励之的,是睡我下铺,戴厚厚镜片,分头闪亮的安徽人汪晓光。我亦编亦导并客串“外办翻译”。

舞台上,穿不合脚皮鞋,格子衬衫上打大花领带,戴蛤蟆镜的美籍贵宾,彬彬有礼用带福建味英文询问:

“Please,sorry,Dr. Fang,what is your research field ?”

白胖胖的晓光推一推鼻梁上黑框眼镜,一只手把额前落发麻利地一撩,肚子狠狠向前一挺,音色洪亮地回答:

“挺(天)体物理!”

舞台下,男生笑得前仰后合,女生笑到眼泪汪汪。

I-2 演讲

大学第二年,我和物理系一些活跃同学发起组织了“新思潮系列讲座”。第一讲开讲人,请的正是方教授。

我们都是新生,听不懂真正的学术讲座,和方教授商定演讲题目是:“现代物理学与哲学的关系”。

开讲那天,本科生上大课的303大教室水泄不通,过道全部坐满。演讲者从现代宇宙学的大爆炸理论说起,否定中学政治课“自然辩证法”,每个人都死记硬背过的“物质不生不灭”。

方教授重点讲述了一切假说都需要经过实验证实或证伪的“科学方法”,以及由科学方法探求真理,和纯粹思辨哲学或宗教信仰本质的不同。

提问阶段采用匿名递纸条方式。(那时,科大学生还没人习惯在数百人面前举手问话。)当主持人的我宣布提问话音刚落,台下就递上来三四十张字条。

我满手是汗打开第一张,上面写的是:“方老师,您对马克思主义怎么看?”

我对着麦克风念出这个问题,心头一阵怦怦乱撞。演讲人却接着我的话,一刻没停声音洪亮地回答了三个字:“过时了!”

1981年春天,在公开的大学讲堂上,一个备受国家尊重的科学家大声宣布马克思主义“过时了”,不啻是晴空下突如其来一道炫目的闪电。

挤满人的大教室死一样肃静,我手心里热汗顿时成了冷汗,心也似乎完全不跳了。

突然,教室里掌声雷动。从讲台上看去,每一个新生老生都在拼命鼓掌。我转过头,看见演讲者脸上,挂着那已有些熟悉、真挚自得、意气飞扬的笑容。

I-3 “方”

因为这次请他演讲的经历,我和方老师渐渐熟识起来。后来许多年,“方老师的讲座”是科大生活最不可缺的一部分。每次他出国,不管去意大利做研究还是去南美讲学,访问广岛长崎还是东西柏林,回来总会为全校师生做报告,从古希腊讲到古罗马,从文艺复兴讲到德先生、赛先生,从老庄哲学讲到科学研究方法,还有宇宙起源,天体演化,物理学定律的美。

方老师的名声也和他的“报告”一起传遍全国。每次寒暑假回家,无论火车上还是旅游地,总有陌生人指着我胸前的校徽问:你们学校是不是有个叫方励之的教授?对,就是那个敢说“民主不是等来的,而是争来的”著名科学家!就是那个宣称“加入共产党是为了改造共产党”的大学校长!

改革初起的年代,大多数人知道他,并不是了解方的专业成就,而是由于他以一个受到政府重视的著名学者身分,在一个存在普遍恐惧的社会里,发出倡导思想自由,政治开放的勇敢声音。

有年寒假,我回北京碰到一位音乐学院出身的女作家,她当时正因在《人民文学》上发表了一篇“现代主义”小说而爆红。 这位“先锋派精神贵族”得知我是科大学生,第一句就问:“那么,你听过方励之的讲课了?”

我说是的,为什么您也知道他?

女作家深深叹口气,看我的眼神就像看一个傻瓜:“因为他是宇宙物理学家啊。宇宙物理学你懂吗?宇宙物理学家研究的那是,那是宇宙到底是怎么回事的学问。他也说中国一定要民主,要现代化啊!”

确实,无论在哪听到人们提起他,我们这些在他身边读书的青年人,脸上难掩那份“他就是我们的方老师(或‘方校长’)”的骄傲之情。

私下里,我们会称他“方”。开始,只有和他熟识的学生,才会用这种像老外物理学同行一样的方式叫他,也说不清是“尊称”还是“昵称”,好像发音还应带点意大利腔。

比少年人虚荣时刻远为重要的,是方老师在一次次讲座里,课堂上,他自信笑容和洪亮声音里时刻辐射出来的,一个物理学家对探求宇宙奥秘和科学真理的激情与骄傲;对普适人性中理性尊严美丽的坚信;和他蔑视现实的强权,致力推动中国社会进步的热忱和使命感。

方在演讲中常会问一个问题:中国文明为什么没有发展出现代科学?他告诉我们:专制和孤立封闭的社会,绝不会有发达的科学。没有自由交流就不会有科学。爱因斯坦说过:“真正伟大和富有灵性的东西只能由工作在自由之中的个人所创造。”

方老师在演讲和文章中常提到爱因斯坦。爱因斯坦创立相对论,是理论物理包括宇宙学的天才大师,而和他对科学巨大贡献同样重要的,是这位德国出生的犹太人,持美国护照的世界公民,毕生追求真理与自由,对人类社会精神与道德层面的提升。

1915年诺贝尔文学奖获得者,法国作家罗曼罗兰说过一句话:我们只崇敬真理。自由的,无限的,不分国界的真理,毫无种族歧视或偏见的真理。

今天回想,不是政治观点也不是学术成就,甚至不是他文章里溢露的恣意文采,而是老师独有的这一份精神上的勇敢高贵,追求真理热爱自由,对我青年时代思想成型、心灵成长和后来每次生活选择,起了深刻、持久的影响。

I-4 为什么时间总是向前

1985年4月,我是科大物理系研究生时,已是学校副校长的方请来了英国剑桥大学理论宇宙学中心的史蒂芬·霍金。

新建的水上报告厅满登登挤了三四百人,有教授、讲师、博硕士研究生,也有十三、四岁刚进校的少年班学生。

大屏幕上每打出一张幻灯片,这位牛顿故乡来的传奇科学英雄在轮椅上微微侧首,“古古古股”发出一串声音,由身边扶轮椅的英国年轻人(显然是他的专用翻译)译成听得清楚的英文,再由一位中方翻译把那句英文向听众翻成中文。

从霍金语到英语的翻译似很流畅,可也许因为中文翻译不是物理学出身,每次从他嘴里再说出的中文语义混乱,大家实在听不懂霍金在讲什么。

几张幻灯片后,台下听众开始起哄,逐渐地,纷纷嘈杂变成有节奏地鼓掌,新生老生随着掌声整齐地喊着:“方!方!方!”……

于是,坐在前排的方(方教授,方校长)站起身来,在熟悉的学生们的掌声和笑声中走上台去,从有些尴尬的中文翻译手里接过麦克风。

方那天穿一件浅米色夹克,里面是敞开领口的蓝衬衫,黑框眼镜,挺胸抬头,还是那副真挚自得、富有感染力的笑,和轮椅上物理学大师和他年轻助手,还有屏幕上宇宙大尺度结构,引力方程和时间箭头的图像叠印,那画面永生难忘。

霍金那场公众演讲的题目是“Why does time go forward ?(为什么时间总是向前?)”(多年后我才知道,霍金当时正写那本后来成为全球第一畅销书的《时间简史》 ,我们那天听到看到的,就是其精华纲要和图示。)

演讲最后是这样的:

霍金:古古古古股,古古古,古古古古股

助手:(英文……)

方:时间并不能总是向前。当宇宙演化到了膨胀的“极点”,就如同

到达了“南极”,再走就只有“向北”。霍金:古古古古,古古古股

助手:(英文……)

方:“返老还童”对个人是不可能的。但对整个宇宙而言,“向前”的

时间是有终结,要转向的。霍金:古古古古股

助手:(英文……)

方:这样我们就看到了,宇宙演化的一个全新的图景。霍金:古古古古股,古古股

助手:(英文……)

方:现代物理学,似乎在重新印证那句古老的东方格言霍金:古古古股

助手:(英文……)

方:“法-轮-回-转!”

那一刻全场鸦雀无声,轮椅上霍金说完最后一个音节头耷拉向一旁,身后西装革履助手笔挺地站着,方挥动的手空中划了一道圆弧,舞台屏幕上,是一幅壮丽的扩展中螺旋形星云图片,静谧长长一秒钟后,水上报告厅骤然响起充满所有空间和时间的掌声。

I-5 歌声

1985年秋天,一个星期六傍晚,正准备申请出国留学的我,抱着一叠美国大学物理系申请表,去找方老师写推荐信。

方是科大副校长,一个人住在校园一栋教师楼里。公寓有卧室书房和厨房。因为李淑娴老师一直是在北大教书,他的厨房是不开伙的,每天去食堂打饭。(同食堂吃饭的研究生们,都记得排到窗口的方校长,操着做大报告一样洪亮的京腔说:“四两!”)公寓书房,是他常和同事学生讨论工作的地方。

方的“家”我常去,可那晚经历非常特殊,在我心中留下另一个长久记忆。

方老师并不知道那天我找过他,后来我也没提起。直到1991年底,已是被迫流亡美国的方老师和李老师,要离开普林斯顿去亚利桑那,一些友人在林培瑞教授家为他们夫妇开送别会。会上我念了七年前那个晚上写下的一首诗。

大学时代我写过不少诗,还和诗友魏奇志自印过一本叫《让我们一起仰望星空》的诗集。不过那天晚上写的,我一直没告诉朋友们,也没放进诗集。好像那是我和方之间,小心保存的一个秘密。这首《我的心里流动着一片歌声》抄在日记里。30年过去,无数次搬家后那本日记再也找不到了。倒是这首诗,我依然一字不差地记得:

久久地,我的心里流动着一片歌声

那是一个星期六的晚上

天下起了小雨

我抱着没完成的论文去找教授我穿过黑黑的楼道

正要举手敲响房门

突然,我听到了歌声教授平时是一个人生活

夫人和孩子在另一个城市

(我有些怕他,又从心里尊敬)他唱的好像是首外国歌曲

开始声音很轻

有一刻旋律明亮高昂,突然又忧伤低沉隔着房门,我听不清歌词

他一边唱一边还在房间里来回走动

在这安静的晚上,我严厉的教授唱得很动感情低低的歌声在楼道里流动

我好像看见,论文中所有星辰黑洞都化成了鸽子

在另一个奇异的维度婀娜飞升在门外悄悄站了一会儿我就走了

楼道黑黑的,天仍然下着小雨

我的论文还得继续完成但是久久地,久久地

我的心里流动着一片歌声

I-6 北京1989

我带着这些记忆,和方师的推荐信,1986年8月来到美国圣母大学(University of Notre Dame)。修完博士课程,我进入天体物理学领域,开始有关超高能宇宙射线探测的研究。

那两年初到异国,无论是旧日弟兄们深深卷入的八六学潮,以及随后母校被当权者打压整肃,自由之风不再,方的副校长被撤销等种种变故,我只在遥远的印第安纳州默默听闻。学业繁重,前路未明,我也习惯了孤寂,以为不再和故土能有更深关联。

直到1989年6月,广场上的血与火,将我重新召唤回北京。

那年夏天肃杀残忍。长安街上坦克履带碾痕犹新,木樨地临街居民楼墙上半人高处密密麻麻弹孔仍在。戒严部队荷枪实弹在街头巡逻。士兵们军歌嘹亮,钢盔闪闪,一双双紧扣扳机的手,整齐地戴着簇新的白手套!

北京是被法西斯占领的城市。

电视里不断是各地逮捕处决抗议者的新闻,中国大地充满红色恐怖。连我北京亲属家这个高干子弟云集的南沙沟大院,也有人六四晚上死在戒严部队枪弹下。我回去之后见到家里和身边的人,都处在深深悲伤、恐惧和压抑之中。

我是北京读的高中,同院有不少老同学。家住前楼的T小我一岁,和我是同一中学前后届毕业生。 当年他高分考进国内一所名牌学府,旋即被选送海外留学。我在美国时,和正学习国际关系的T再次巧遇,他乡遇故知,自然更添熟识亲热。那年他学习项目没结束就匆匆回国,听家人说已是总参情报部前途无量的年轻军官了。

T得知我突然回到北京,连电话都没打就从前院跑过来。我那天从外面刚回家正在洗澡,赶紧光脚出来到客厅坐下,白汗衫牛仔短裤,连头发都是湿的。

“小强是你回来了你怎么找这么一个时候回来?!”身材高大的T还是那样走路风风火火说话口若悬河,和他在一起我从来就没有张嘴的可能。数年不见的他满面红光,语调充满那些日子北京根本听不到的亢奋:

“在美国呆着没劲吧?你小子把热闹的事情全都错过去了。不过也亏了你是现在才回来。要是早几个星期,你这样的家伙肯定也会是在广场上,说不准就被我们的小伙子们当暴徒一起给突突了!”

大概是注意到我突然沉下的脸色,他火箭炮般连发的声音略微一顿,本来带着点关切的眼神瞬然消失,嘴角难以察觉地露出一丝不屑的微笑。

“看来我说得没错你还真就是支持学生的。你也不想想那些什么都不懂的黄毛小儿就凭喊几句口号煽动煽动老百姓难道还真能取代共产党管理这个国家? 还阻挡军队拿这么大的板砖把我们的战士砸得头破血流!真反了这帮丫的了不突突他们突突谁。你回来又有什么用?告诉你吧,你的那位最崇敬的方校长现在就在我们手心里。美国大使馆周围连扫垃圾都是我们的人,除非他变成老鼠打洞穿过地球爬到美国去。”

我沉默地看着他笔挺的军装骄横的脸,脑海闪过小时候读过的书中,大革命时代一起投笔从戎的兄弟,后来在国共两边,战场上刀兵相见的情景。

T的话也让我一下想到名列当局通缉令之首,正在美国使馆内藏身的方老师和李老师。他们知不知道外面的情景?他们能和自己孩子亲友通话吗?方老师此刻在做什么?一定不在唱歌。他现在的地方会不会有书桌和电脑?他还会再计算宇宙膨胀率和黑洞方程吗?

想到这些,我的心紧紧揪了起来。

六月北京已经炎热。可一种彻骨的寒冷,在我和昔日友人相对僵坐的客厅里弥漫开来,一直渗透全身。

I-7 华盛顿

几个月后,我又一次听到方的声音。那是1989年11月15日,美国首都华盛顿举行的罗伯特·肯尼迪人权奖发奖仪式上。当时我已回美,离开学校,投入“全美中国学生学者自治联合会”组织工作,是一个全时的“行动分子(activist)”了。

方老师和李老师仍被困在北京美国使馆中。身为六四屠杀后高悬榜首的中共当局头号通缉犯,他们身体不能随意行走,心灵自由和精神高贵却得到举世褒扬。

这个用已故政治家罗伯特·肯尼迪命名的人权奖,在全世界有崇高声誉。那些年和方励之比肩的得奖者,有向南非种族隔离制度宣战的南非荷兰后裔拜尔斯·诺德(1985),他当时正被种族隔离制度的支持者斥为“叛国贼”; 也有波兰政治反对运动思想家亚当·米奇尼克(1986),和后来被誉为韩国“民主化之父”的金槿泰(1987)。

正因为此,中共当局对方的获奖怒不可遏。新闻发布会上,外交部发言人李肇星把“强烈的愤慨”重复数遍,一再强调“众所周知,方励之触犯了中国的刑律,是中国公安部门通缉的罪犯。”

其实,当时真正全世界“众所周知”的,不是理论天体物理学家方励之,而是几个月前天安门广场和平示威、要求自由民主的百万学生和民众;还有中国政府调动20万正规军,在全球媒体实况播放下,用坦克冲锋枪对手无寸铁示威民众进行的血腥镇压。李鹏宣布戒严令,邓小平六四屠城后接见戒严部队,究竟谁是罪犯,世界上任何一个有良知的人都明明白白。

当这个屠城后双手血迹未干的政府,把“煽动”、“组织”学生抗议运动罪名加给举世知名的“中国萨哈罗夫”方励之和夫人李淑娴,各国的民心道义,毫无疑问站在避难的物理学家夫妇一边。

发奖仪式在乔治城大学大礼堂。我和全美学自联其他代表,还有刚刚逃亡到美的天安门运动学生领袖、自由派知识分子、改革派官员、支持大陆民主运动的海外华人等二十几位中国人面孔,夹杂在坐满肯尼迪家族和美国各界名流,还有乔治城和乔治华盛顿大学师生的华丽礼堂里。

授奖仪式开始,我又听见了方老师清澈洪亮的声音 :

尊敬的主席,女士们,先生们:

今天我能够有机会在这里发表我的讲话,既感到兴奋和骄傲、又感到痛苦和羞愧。兴奋的是,我获得了人权奖,这是我的极大的荣誉,它证明我的过去和现在都不是孤立的。痛苦的是,在我生活生长的土地上,人的尊严正在遭受新的蹂躏。特别地,当自己的最基本权利也被剥夺的时候,更强烈地感到,我们对人类尊严所应尽的责任,还远远没有尽到。

人类尊严的价值标准是共同的,这就是人权,这就是不分肤色、不分种族、不分语言、不分宗教、不分信仰的普遍适用的人权。四十年前制定的联合国人权宣言标志着普遍的人权标准已经得到越来越广泛的接受和尊重。

去年11月,在北京也召开过纪念联合国人权宣言40周年的会议。我们曾经为此高兴,我们似乎看到,在中国这片古老的土地上,人权原则也开始在确立它的权威。

然而,严酷的现实总是一次又一次地撕碎我们心中美好的幻象。在流满鲜血的悲惨事件面前,我们不能不承认,我们曾经是太乐观了。最近,一些践踏了人权的人,为了对他们自己的行为辩护,正在大力宣扬说:“对于人权,中国有中国自己的标准”。他们拒不承认人权原则的普适性,以此来拒绝世界舆论对他们的谴责。在这些人看来,似乎只要强调所谓“家有家法”,就可以置任何普适原则于不顾,就可以为所欲为了。这是一种十足的封建家天下的“逻辑”。在闭关锁国的时代,家天下的意识形态的确曾经长期有效地统治过中国。然而,在二十世纪末叶的今天,这种“家法论”,只能暴露出宣扬者本身的封建专制本质,而不再有任何蒙骗和威慑的作用了。

为了使中国追上现代的世界,越来越多的中国人认识到,必须用已被证明为普适的先进文明,特别是科学和民主,来改造自己的社会。从1919年的科学民主运动到1957年的思想自由浪潮;从1826年面对步枪和大刀的游行到1989年面对坦克和机枪的示威,这些历史一致地显示积弊太深,中国至今还落后于发达的世界。但是,历史已经足以证明,中国人所追求的进步和发展,是一样的。中国人并不外在于人类的普遍要求。同整个人类中的每个成员一样,中国人同样有着与生俱来的躯体和头脑,同样有着与生俱来的热血和灵魂。因此,中国人,同整个人类中的每一个成员一样,应当享有、能够享有、也必须享有不可予夺的人的尊严、人的权利、人的自由。

请允许我作一个类比。今天宣传的“中国有中国的人权标准”,同十八世纪中国封建统治者宣称的“中国有中国的天文学”,是十分相似的。200年前的封建权贵极力反对科学的天文学,不承认现代天文学是普适的,不承认它同样适用于制订中国的历法。他们之所以如此反对现代天文学,是因为,普遍的天文规律会证明,他们自称他们所具有的“上天授予的君权”,其实是不存在的。同样,普遍的人权原则也会证明,今天的一些人自称他们所具有的“当然的统治权”,其实也是并无根据的。这就是为什么,各个时代的享受着特权的治人者,总是要反对由普遍的观念所带来的平等。

的确,人类的文明常常是随着一个个普遍的观念或规律的发现和发展而进步的。对科学的普遍性的排斥,实际上是对现代文明的恐惧。二百年前的封建贵族害怕由现代天文学带来的现代文明,他们曾经残暴地迫害学习和应用现代天文学的人。仅在清朝初年的一次迫害中,就有五个北京天文台的学者被杀害。然而,他们的残暴并不表明他们强大,相反,是表明他们的恐惧,对现代文明的恐惧。今天的一切独裁者都害怕由普遍的人权所带来的现代文明,他们也诉诸于残杀。然而,他们的残暴也同样地并不代表他们的强大。有人说,六月之后的北京充满恐惧,不能不令人感到悲观。我承认,我也有类似的悲观。不过,我想作一点小小的补充:在现今的恐惧气氛之中,最感到恐惧的也许就是刚刚杀过人的人了。因为,我们可能仅仅恐惧今天,但绝不恐惧明天。相反,那些杀人者,不但恐惧今天,更加恐惧明天。

因此,我们没有理由对未来失去信念。代表愚昧的暴力可以逞一时之强,但它们终归是抗拒不了代表先进的普适规律的。“地球终归是在转动的啊!”

当然,转动是需要时间的。对于中国,所要的时间可能更长。正因此,我想趁这个机会对在坐的中国年轻人说几句话。我知道许多青年决心献身中国的再造。因为再造的路还有很长,所以,我希望,你们一定不要间断自己的学业,要更加努力地充实和提高自己的学识。我们都是非暴力论者。世界上,有什么非暴力的力量可以制衡由枪炮所武装的暴力?也许非暴力有很多种,不过,其中最根本的就是知识力量。没有知识作为后盾,非暴力可能会流于一种乞求,而历史是乞求不来的。相反,只有站到当代知识巨人的肩上,才可能真正有效地推动历史,才可能从根本上超越愚昧的暴力,才可能有胸怀去怜悯那些迷信暴力万能的愚昧者,去拯救那些愚昧者。易卜生说过:“你想要有益于社会,最好的办法莫过于把你自己这块材料铸成器”。希望我们都努力地铸造自己。

许多朋友对我的现状非常关心。借此机会,我深深地感谢所有帮助过我们的相识的和不相识的朋友。由于目前的非常情况,我还不可能告诉大家我们的生活细节。也许有一点可以使朋友们放心,这就是,我还在尽量享用着我现在还能享用的两项人权,这就是思想的权利和研究的权利。我还在尽量继续我的天体物理研究。今年六月之后,我已经写完了两篇论文,现在正在处理第三篇。

在我从事的现代宇宙学中,第一条原理称为宇宙学原理,它是说:整个宇宙是没有中心的,整个宇宙是均匀的,处处是平衡的。在如此平衡的宇宙中演化出来的人类,怎么可能不执着地追求一个没有暴力、没有恐惧的社会,怎么可能不去建造一个人人与生俱来的权利都得到尊重和平等的世界。

这是方从北京美国使馆避难的房间,事先录制转运出来的发言。听见他熟悉洪亮的声音,恍惚间我又回到科大读书时那些意气飞扬的日子。

此刻身边,透过翻译在肃静聆听他讲话的男人女人们,不是八十年代中国校园满脸单纯热切的“天之骄子”,而是一个个满头银发,衣装楚楚,抬头挺胸的国会议员、白宫官员、联邦法官、各国外交官、新闻记者、人权观察、国际特赦、肯尼迪纪念基金会等国际人权组织的工作人员,还有和自己当年一样,满脸单纯热切的美国大学生们。

我,也不再是半年前还在野外基地探测宇宙射线,写博士论文的物理系学生了。新的生活道路,从天安门广场那个血与火的时刻起急速向未知的远方伸展。

我在另一个首都,在一个年轻的国家,在一群素昧平生,因价值观而彼此认同的人们中间。

身边一张张不同肤色的脸,每个人眼里都闪着明亮的光芒。

巨型屏幕上,放着那位穿白衬衣的中国人,长安街上只身阻挡坦克阵列行进的照片。

扩音器里,传来得奖人最后一句话:

愿无边的宇宙保佑我们 !

对于我,过去、现在和未来,都在这个洪亮而又清澈,无比熟悉的声音中重新连接起来。

第二章

II.1 中国人权理事会

II.2 纽约科学院

II.3 图桑

II.4 新的使命

II.5 诗与词

离开纽约一年以后,2004年6月4日,我给方发了一封电邮,信中没写问候语,只是分享了我大学时就认识的合肥诗人梁小斌,一首叫 《说“剑”》的诗。

诗开头两段是这样的:

利剑的作用是用来刺向铠甲后面的胸膛

在护心镜破碎之前

利剑永远活着的使命尚在期待你可以试想

墓室主人为什么要把一柄利剑殉葬在身边

不,利剑并不具有殉葬的使命

它埋葬在地下也在梦想着杀机

一柄没有喋血的剑

大概不能叫做“剑”

剑的真实饱满需要被杀者与它共同完成

现在这个任务仍没有完成

我们所看到的所有的剑

均洋溢着一种僵持的风度。

从什么角度可以证明

剑的使命尚未完成呢?

我们从现在生活中的紧张心态中得到佐证

活在这个世界上的剑

什么时候达到了目的,它才愿意静卧其间

剑刃眯缝眼睛?

剑刃上的缺口, 比刀刃的光亮和剑柄上的

流苏更为重要

真正意义上的剑

应当磨损得消失殆尽,化为一团云烟

两天后方老师回信,信里也没有任何问候语,只有他1999 春写的一首古体词:

《如梦令:和友人》

敢忘玉泉朝暮, 常忆真情险处。

君问今如何, 大漠狂烟如柱。

如柱,如柱,

踏花归去是路。

II.6 断裂的桥梁

II.7 邮件

来柏克莱以后,渐渐地我和过去纽约朋友们通讯越来越少了。只有和方老师李老师还保持联系。逢年过节,孩子出生,都会给他们向和家里人一样发个问候或报喜的邮件。

邮件里我还是叫他“方老师”,这称呼二十几年来一直没变。就是用英文写信, 也是用拼音写 “Fang Laoshi”,从来没有改过口。

生活通信常都是李老师答复的。她回信总是很及时,而且是英文。不过2005年底给他们发去的圣诞和新年贺卡,我一直到2006年3月11日才收到李老师一封电邮:

from: shuxianli

to: xiao

date: Sat, Mar 11, 2006 at 4:55 PM

subject: ThanksQiang, Sophie, Luca:

Thank you very much for sending us your pictures in the card, all of you are lovely and sweety.

I didn’t reply most my friends since I got a surgery on my foot, now I am doing it.

Let me send some pictures with our grandsons as my later reply. Now Ke two sons and he moved to Arizona,so we can see each other more often.

Come here for vacation at your convenient time.

sxl

我回家高兴地把邮件给索菲看,“李老师今天回信了。”

索菲正在厨房做饭,一边拌沙拉油一边问:“真好。她信里说了什么?”

“她说我们全家都 ‘lovely and sweety’ !你看你看,这是方克两个儿子的照片,老大就是我们见过的那个,老二都这么大了。我得赶紧给她回信!”

索菲略有些惊讶:“回信?除了工作上的急事,你当天就回别人的邮件还真少见咧。”

我没接妻子的话,赶紧去到车库给李老师写邮件:

from: xiao

to: shuxianli, fang

date: Sat, Mar 11, 2006 at 5:36 PM

subject: Re: Thanks李老师,方老师,

看到照片很高兴。小家伙们转眼就这么大了!我们在伯克莱买的房子不大,但是将车库改成了办公室,也可以做客厅。你们来湾区,或者方克方哲来,住一段时间不成问题,随时欢迎。

我在伯克莱的工作越来越多(是好事),已经有新闻学院和信息学院的长期聘请(adjunct professor)。我父亲和王阿姨去年来住了一个月,还常常说起你们。

祝,健康,愉快。

蕭强

李老师马上就回了信:

from: shuxianli

to: xiao

date: Sat, Mar 11, 2006 at 6:33 PM

subject: Re: ThanksVery happy for getting your reply promptly.I just did a trying if the e-address of you I have is right. Now it’s OK and we can contact as necessary.

Congratulation that your work doing so well and you got a stable possition.

Pass my good wishes and regards to your dady and lady Wang.

Best wishes.sx

读到她信里称热心豪爽的王阿姨 为Lady Wang, 我不禁又莞尔一笑。

II.8 方哲葬礼

第三章

III.1 伊沙冷之夜

III.2 民主何时能实现

III.3 奥斯陆的空椅子

III.4 梦

第四章

IV-1 安魂曲

方老师去世了。

2012年4月6日,已近午夜,我正开着车从柏克莱去旧金山,后面坐着下午刚在加大柏克莱分校法学院做公开讲座的北京律师浦志强和记者W,我是在送他们回旧金山市内旅馆的路上。

身边手机忽然铃声大作。我一手扶住方向盘,另一只手抓起电话,听见妻子索菲急切的声音:“你知道吗?方励之去世了!”

我差点握碎手中iPhone。后座浦志强和W的手机几乎一起响了起来,电话都是北京直接打来的,消息和索菲一样:“方励之去世了!”

我听见背后老浦的声音:“镇静一下,萧你镇静一下!要不要把车先开到路边停一会儿?”

这时车正开在海湾大桥上,车流中根本无法靠边停下。

我只觉身下海水黑沉沉一片深渊,城市越来越近,楼群辉煌的灯火开始模糊。

第二天,我和李老师、方克通电话,得知方老师是在家工作时于电脑前突然去世的。“他去年患亚利桑那山谷热后两次住院,11月还进了濒危病室,可他非要继续工作……”(该死的手机信号,让李老师声音断断续续。)

我取消订好的去香港开会机票,三天后直飞图森。上次乘西南公司的航班,还是五年前参加方哲的葬礼。

去机场路上我打开手机,一长串邮件涌进信箱,有一封是科大新创基金会张树新转来的信,作者是我们都认识的校友X,信里表达了对方老师去世的悼念之情,并附有这样一条建议:“我们是否有可能通过有影响力的校友向最高当局提交建议,允许李老师带着方老师的骨灰回国安葬。”

因为堵车,载我的出租车迟了半小时。我急急通过安检,满头大汗向登机门一路小跑,一边用手机发了回邮:

树新,谢谢转来的邮件。

2004年,我离开纽约来柏克莱近一年以后,网上读到一首梁小斌的诗《说“剑”》,和我当时的心情很契合。分享给了方老师。

方老师也与我分享了一首他99年写的诗,我去过他在图森的家,见过美国西南的大漠,以及亚利桑那大学和那边高山上的宇宙射线观测站,因为西南高原干燥炎热,空气可见度很高,那里的观测站极为重要,那个观测站把摄下的星系图做成Poster 出售,只有去那里访问的人才可以买到,名字就叫“The Map of the Universe”,方老师家里的正中墙上就挂着一幅“宇宙图”。门外,就是长满仙人掌的辽阔大漠。

这是方老师的词:

和友人(如梦令)

敢忘玉泉朝暮,常忆真情险处。

君问今如何,大漠狂烟如柱。

如柱,如柱,

踏花归去是路。X的邮件里反复提到“回到祖国”,“回国”。

其实,中文里面,“回”指向过去,而“归”却指向未来。

“归”是指向灵魂的“家”,对于方老师来说,那应当不仅仅是故土,更是宇宙的初始,星云深处,时间诞生之时……

所有的生命,不是都最终同样地“归去”?!

方老师自青年时代起激励了我们一生的激情,骄傲和勇气,也是最深地来源于此。

所以对他的纪念,又怎是一个“回家”了得?

飞机在图森准时降落,我先去旅馆换装,再和华盛顿来的李晓蓉还有南加州来的林培瑞教授会合后赶到东一墓园。

灵堂正前方,有一张方励之老师大幅相片:先生浅蓝色衬衫,左手支腮,像一个沉思永恒问题的智者。

照片周围,摆满了方老师亲人、朋友、同事和学生们敬献的花圈、挽联与鲜花。伴着莫扎特《安魂曲》(The Requiem),投影仪在两边电视屏幕上打出一幅幅老师的照片。

我沉浸在音乐中。阴郁的d小调,沉重弦乐诉说着永恒安息。但为什么,背后声部有隐隐骚动,像对死亡心存不甘。

灵堂里人越来越多,音乐进到新乐章,调式变为光明的降B大调,浑厚男低音长号伴奏下唱起:“神奇号角响遍四方”(Tuba,mirum spargens sonum)。

我突然看见灵堂侧面一个写着“中国科学技术大学新创基金会”的花圈,和基金会主席张树新敬献的挽联:

亲爱的方老师,

您從青年時代起就激勵了我們一生的激情、驕傲和勇氣。

感謝您的饋贈,這是我們一生的財富!

长号和男低音隐去,渐强女高音唱起 “落泪之日”(Lacrimosa dies illa),深深感动从我心底涌起。

我恭敬地站在这个花圈和挽联旁,一个个科大人从方老师沉思目光前肃立,走过。 每张脸都如此熟悉,所有岁月脸上刻下的痕迹,都在《安魂曲》壮丽和声里融化消失了。

我听到辉煌终句——“仁慈之源勿忘救我”(Salva me,fons pietatis)。合唱声突转为极弱,速度渐慢,充满希望的降E大调转回暗淡的d小调。

音乐突变如梦似幻,我思绪瞬间量子跳跃至遥远未来……

我看到一个白发苍苍,走路颤颤巍巍的自己,走在和眼前悼念人群一样,充满科大师兄弟妹熟悉脸庞的长长队伍中。

人群中,我看见了周俊伟,陈海波,汪晓光,魏奇志,张树新,还有生物系83级刚入学的北京新生白泳……奇怪的是,他们都一点儿也没老。

队里无人说话,每人都和此刻眼前悼念的人们一样身着素装,双手捧着同一幅方老师托腮沉思的照片。

我们缓缓走回安徽合肥金寨路中国科学技术大学校园。

身后,越来越多的老年人,中年人,青年人和少年人不断加入我们,每个人都捧着这幅大大的、方老师的照片。队伍静穆地走着,那么多陌生的脸,在清晨的阳光下美丽而又年轻。

更多头发肤色迥异的人们走进这支队伍。队列越来越长,向后看已漫山遍野曲折蜿蜒望不到队尾。

我步履蹒跚,走在这支肃穆的队伍中,双手尽量把照片端得再正一点。

队伍走进和当年霍金演讲一模一样,什么都没变的水上报告厅。大厅里还是满满登登,不同的是,每个等待者手中,都捧着一支燃烧的蜡烛。

我们走进星星点点烛火之海。

少年班同学们全部浑身素白,整齐地站在舞台两侧。烛光璀璨中,少年班学子天使般的童声,节奏至少放慢一倍,低低唱起那支熟悉的歌:

白龙马,蹄朝西

驮着唐三藏跟着仨徒弟

西天取经上大路

一走就是几万里…

我们手捧方老师照片走上讲台,这时全场纷纷起立,人们将烛火高举过头;不知来自何处的管风琴突然万管齐放,宏大乐声合着玫瑰花瓣纷纷扬扬漫天飘下;场内场外所有人齐声高唱,庄严激越的歌声再次充满所有空间和时间。

白龙马,脖铃儿急

颠簸唐玄奘小跑仨兄弟

西天取经不容易

容易干不成大业绩什么魔法狠毒自有招数神奇

八十一难拦路七十二变制敌

什么魔法狠毒自有招数神奇

八十一难拦路七十二变制敌师徒四个斩妖斗魔同心合力

邪恶打不过正义

IV-2 火焰与长歌

从方老师灵堂出来,我久久凝视着远方的夕阳。

漫天火烧云,像天地间燃烧的熊熊火焰。

火焰升起,我眼中只有记忆……

亲爱的方老师,纯朴的方老师,

勇敢的方老师,幽默的方老师,

大学时除天体物理讲座,每次做大报告言必称古希腊的方老师。

大杯饮酒大块吃肉, “但使主人能醉客,不知何处是他乡”的方老师。

为友人祝寿,“赞天地之无穷兮,颂人生之长勤” 的方老师。

是您引领我透过物理-这自然最本源之学-触摸到宇宙神秘的美。

是您启发我用质朴的语言,书写透明的文章。

是您让我懂得人生价值在于不断追求和超越-对真理,爱,美,善和自由的追求和超越。

(今天的我, 理解了人生也是艺术,只有通过追求和超越不断修炼灵魂,才能成为真正意义上的人。)

是您激励我从学习物理的学生,成长为一个为人类普遍精神尊严,也为祖国民主自由未来而战的战士,和您一样的战士。

流亡中我们没有放弃真理和公正,仍相信人类理性的美丽和意志的不屈不挠。

我们一起嘲笑专制者的傲慢,愚蠢和恐惧;抵抗人们因自由匮乏而导致的邪恶;挑战一切暴力, 压迫,伪善和谎言。

我们都相信世界上那些应然的,哪怕是尚未实现的美好事物。

我们共同创造。

我们一起抚掌大笑,热爱家人和朋友;我们游历世界,享尽人生。

我们承受工作的失败和生活的悲伤。

三十三年来,尽管我们其实只有很少时侯见面相处,但无论在中国还是美国, 我们都在生命每一次战斗中,保卫了人性的尊严。

人生就是一次长旅。

无论这是放逐之旅还是求道之旅,我们都没忘记,高山间俯首倾听流水, 大漠里抬头仰望星空。

您是我真正的老师:其生也高贵,其死也洒脱。

IV-3 礼花

2014年7月,我又去了亚利桑那,看望李老师和方克一家。

方克和林琳两个可爱的儿子Nicholas和Michael,已经12岁和9岁了。我给他们带了一个我儿子Luca也最喜欢的,印着巴西队队服一样黄绿相间花纹的小足球。

李老师告诉我:“方老师最后的那些天,还在邮件上和苏晓康等一起在讨论人权捍卫者网络的组织事宜。这几年他最高兴的事之一,是被美国物理学会因他在宇宙学方面的重要工作选为会士(APS Fellow)。”

“他在电脑前突然倒下时, 正和意大利的Ruffini教授在Skype上讨论七月将在瑞典举行的第十三届国际广义相对论大会(MG13)的组织,签证等事宜。他倒下的手中,还攥着一份湍流研究的课题计划书。”

在一旁的方克说:“我爸爸最后看到的画面,应该就是他电脑的桌面图-颐和园的昆明湖 。他还是,想北京了!”

那台苹果电脑就在我们面前。李老师按下了开启键,像是在对方克,又像是在对我说:

“昆明湖,那是我们全家常去游泳的地方,也是文革中全家分离,一隔十八年告别的地方。”

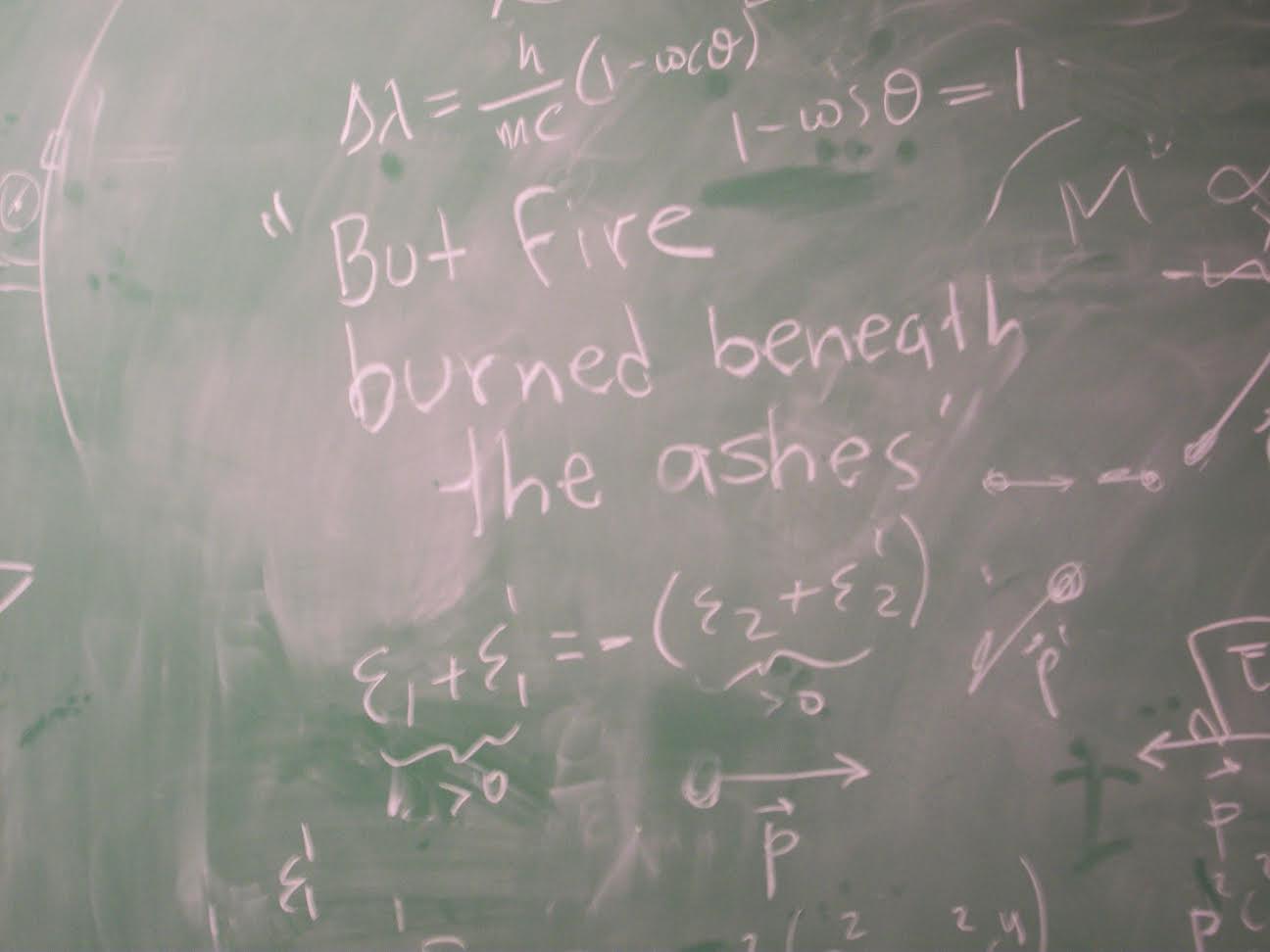

我问李老师,听说方老师去世后,他办公室满黑板公式中,埋有这样一行字 :

But fire burned beneath the ashes (薪火相传)

李老师点了点头:“是的。旁边的引力方程式,已经擦掉后重新推演,再擦掉再推演很多次了。这句和公式无关的话,显然是书写者有意保留下来的。”

我又问:“那是方老师的笔迹吗?”

李老师没说话,也没点头或摇头。面前屏幕上又出现了颐和园昆明湖,Nicholas和Michael大叫着闯进画面:“奶奶奶奶,您的iPad我们给您修好了!”

晚上我和李老师一家吃饭,好像还是去当年一起喝啤酒吃大号牛扒的那个地方,这次因为孩子,我们点的是披萨饼,可口可乐和橘子汁。饭后我们去看节日焰火,林琳说孩子们特别喜欢看独立日焰火,所以年年都去。

美国西南部旷阔夜空中,一朵朵五彩缤纷的礼花绽放的特别鲜艳,烟花“嘭”“嘭”的声音传得很远很远。

不知为什么这一刻我想起了白泳。在科大我们经常星空下一起散步,谈物理,谈生物,谈时间和生命起源,当然也常谈起 “方”。她19岁生日那天,我送她一首诗《让我们一起仰望星空》,其中有这样几句:

人生是短暂的

但可以并不渺小

宇宙是宏伟的

而且还饱含深情

IV-4 大漠黎明

和李老师一家看完节日焰火后那个清晨,我独自驱车驶向大漠。

天,已经全亮了,绵延旷野上长满了各色各样牧豆树、铁树和仙人掌,高山上远远还能看见积雪。

晨光熹微里,那些大片大片层次分明, 经千万年日晒风吹,冰雪雷电雕琢的红色巨石组成峰峦叠嶂,犹如历史学家尚未打开的长卷。这些形状各异血红色巨岩里,保存着火山,地震,洪水、飓风,干旱、以及人类和自然无穷无尽搏斗与争夺的记忆。

远处最高的霍普金斯山上,有一座正在运行的哈佛-史密松天体物理中心(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)天文台(Fred Lawrence Whipple Observatory),那里有世界上最好的超高能辐射成像望远镜阵列系统(Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System)。

我做探测伽马射线研究时就知道,这个中心的科学家,上世纪七十年代在天鹅座证认了第一个黑洞候选天体,证实引力红移,发射爱因斯坦卫星;八十年代在猎户座大星云发现水分子脉泽辐射,在超新星遗迹中发现快速旋转脉冲星;九十年代发现宇宙大尺度结构中“长城”构造,以及超大质量黑洞的存在证据。就在这座“霍普金斯山天文台”(The Mount Hopkins Observatory),物理学家们还发现了蟹状星云伽玛射线辐射。

我脑海里,又浮现出方老师家墙上那幅大大的“宇宙地图” (Map of The Universe)。

地平线上,一轮崭新的太阳喷薄而出,光线几乎平射而来,打在漫山遍野耸立的一株株比人还高的“巨人柱” (Saguaro)仙人掌上,它们墨绿色巍峨高耸的躯干,绽放着白色、黄色、橘黄色花朵,在清晨阳光下熠熠发出一种奇异, 炫目的光辉。

这一刻,远方大漠上狂烟如柱。

天宇间,我又听见了那个熟悉,清澈洪亮的声音:

如柱

如柱

踏花归去是路

(2012.4.12 图桑 - 2016.2.12 柏克莱) (本文是作者未完成书稿《踏花归去》的部分章节。)