2019年4月29日早上,北京市亦庄工业区。

五个年轻人在这里消失。

8:17他们发出了最后一条消息,但是随后的半小时,所有人的电话就已全部关机。

他们是原北大马会的五名学生,趁着劳动节的假期在工厂“打工过节”。早上八点是刚下夜班的时间。

在此之前他们遭遇了什么?

跟踪邱占萱的5个便衣

他们曾在前一天的晚上发出消息说,这几名便衣警察一路尾随他们从北大到了亦庄,跟进了工厂、跟进了经理办公室,还通知了厂里的监工要“严加监视”。

便衣,跟踪,失联。似曾相识。

与此同时,北大医学部。沈雨轩同学也突然失联了。

沈雨轩微信截图

前一晚,像往常一样,她和另一名同学在生化楼第四教室自习。

十点半左右,几张熟悉的面孔出现在教室门口,对着沈同学“咔咔”地拍了几张照。紧接着,六七名北医保卫处“老师”、保安和两名警察推门而入。

把其他同学打发走以后,他们径直来到沈同学的座位旁:“你们走不走?是你自己走还是我来请你走?”

这个要求毫无来由,两名同学不愿理会。

突然,一名同学被卡住脖子,从座位上拽起来,扭住双臂拖进了警车,被一顿拳打脚踢。想要呼救?一瓶矿泉水被警察迎面浇下。

接着就是警察惯用的手法:卡脖捂嘴、反剪双臂,押到了保卫处。在会议室里,他们对这名同学软硬兼施,殴打,辱骂,讽刺,直到凌晨两点。

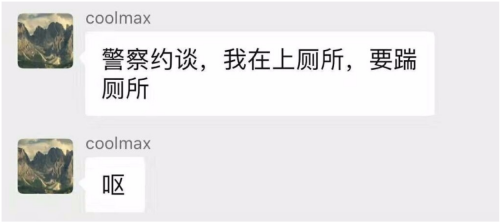

另一边,沈雨轩同学在十一点半发出消息:

沈雨轩微信截图

我实在无法、也不愿想象这个场景。当晚唯有焦心地守候。

凌晨两点二十分,雨轩同学重获自由。据说,他们的遇袭和彼时正在亦庄打工的五名同学有关。

“如果敢出校门,直接被带走!”这是雨轩遭到的警告。而她的母亲,已经被警察从陕西老家叫了过来,被要求必须在宿舍楼里看守她一整夜。

就算历经波折,所有人都还是长吁了一口气,都以为这就是结束。

却没想到同样的梦魇在第二天早晨再次重演。雨轩同学的电话从无人接听打到关机,她再度失联了。

着急,还是着急。

下午三点,同学们终于打通了她母亲的电话:“我和雨轩在北京的某个地方,不能告诉你”,这是一种遮遮掩掩的语气。

沈母说“雨轩很好”,结果电话里立刻传出了雨轩的叫喊:“我不好,我被软禁了!”

话筒边的同学大吃一惊,还没开口发问,电话就被挂断了!

再打,又是关机。她至今杳无音信。

这是4月29日的北京大学。

无需错愕,这不是1984的小说情节。只不过是一股在北大校园内持续涌动着的暗流,终于在这个敏感的节点喷发了而已。

如今的北大,黑色比彩色更鲜艳,现实比电影更魔幻。

当同学们都过着正常的按时上课、复习、考试的学生生活时,有同学却同时过着另一种完全不同的生活:在那种生活里,有家长近乎崩溃的神经衰弱,有学工频繁的约谈甚至性骚扰,有警察脱光你的衣服搜身,用退学和玫瑰金手镯威胁同学屈服认错。

自从去年1228抗议马会改组后,他们的声音就在校园里销声匿迹了,偶尔能从网上看到“展振振被退学”这样的只言片语,但一直没有确实的消息。就我所了解的,这种“被消失“并不代表这些同学不再关注校工权益,已经放下了批判的武器,而只能指向上面这些令任何人都难以接受的事实:他们受到了超乎想象的压力与限制。

1月23日,A同学在经历了四十多小时的派出所关押与疲劳审讯后,被遣送回家,手机电脑身份证被没收,家里网络被切断,父母电话被监听,出门要报告。总之,隔绝了这名同学与外界的一切联系,而这不过是为接下来更高强度更高密度的“思想政治教育”做铺垫。

警察对她说,你不认错就把你退学和拘留,警察们还说“你们要么单亲家庭,要么性格孤僻,心理阴暗,仇视社会”。直到开学后的第二周,A同学才被解除了软禁,准许回来上学,而A同学已经错过了两门必修课的选课时间,另一名同学B也因此错过补考!或许正如社会学系某党委副书记所说:“相比于学业,配合学校工作就是你们的第一要务。“

返校后,院团委书记善意地提醒A同学:“不要和原马会同学接触,不要和他们一起吃饭,他们可能给你下一种药,你吃了以后就被洗脑了。”同样是这名书记,在四月三日的晚上不停向A同学打听原马会几名女同学的个人生活情况,并说自己之所以没有像1228时说的那样去宿舍找她,是因为“怕某些人太漂亮,自己控制不住”。

这种中伤和骚扰不过是小儿科。还有一名同学C,寒假时警察和辅导员一并来到她家里,对家长说如果孩子不认错就开除拘留,导致她妈妈被吓崩溃跪地求C同学,还拿头撞门。C同学心如刀割,只能不断安慰母亲,告诉她自己没有做错事。

2月下旬,新学期开始了,本以为事情到此算是告一段落,但开学后同学们才发现,寒假发生的不过是开胃菜。

刚开学两三天,一名警察就自称受学校委托和家里委托过来找D同学约谈,言语之间毫不掩饰:”你做了统治阶级你也要愚民”,”不愚民维稳成本太高”。如果这样的言语已经赤裸的令人震惊,在接下来几天时间里,警察和学工们的做法只能说罄竹难书:

有同学在燕园派出所被限制人身自由多达8小时,多个警察车轮战训话,扇耳光,甚至打出鼻血;

有同学被要求大声朗读刑法中关于颠覆和煽动颠覆的条例,警察说“这就是你的罪名!”

有同学在几个小时不断讯问后,被两个人从背后按着,笔硬塞到手上,被要求写一个保证书:自愿放弃一切受教育的权利,自愿承担一切法律责任,说签完就可以走了;

有同学被全身脱光,上身趴在桌上撅着屁股,要检查“那里面有没有录音笔“;

有同学被警察威胁“你能不能上学是学校的事,让不让你上学是我们的事”,还说“你爸妈的工作也别想干了”;

有同学在上课期间被三个人从政管楼暴力拖拽到理科五号楼约谈,拖拽的过程长达一小时;

……

想听课?想回宿舍休息?想继续上学?想要自由?可以。但首先,你要放弃做人的尊严,要配合工作,要认错,要不关心“自己不该关心的事”,要回到“正常的轨道上”去。如果不行,那对不起,尊严可以被践踏,自由可以被限制,隐私可以被侵犯,理想可以被侮辱,肉体可以被亵渎。当然,用警察们的话说,这都算好的,一旦踏出校门,“相信你不会喜欢看守所那种感觉的”。

或许是觉得此路不通,警察和学工们又想出了思想战的高招,毕竟攻城为下,攻心为上。物理学院的三名同学经常能收到来自院党委书记的邮件,有时一起写给三个人,有时分别写,有时直接群发全院(你可能也收到过),内容从历史理论问题到个人生活问题,短则四五百字,长则两三千字,还有更长的,却紧紧扣住一个核心“国家好,社会好”。当然,群发全院同学邮件这样的操作,算不算党委书记滥用自己的公权力呢?

一次本科生党支部民主生活会,E同学遭到围攻,被骂“两面派“,他的“民主测评“表上所有党员都投了不合格 ,那可是16个人啊……这高度组织化的针对让E同学无言以对,想来想去,结论只能是一个--跟学校的工友们聊得太多了,不符合自己的预备党员身份。当晚一点多开完会两名警察进来阻止E同学回宿舍,要连夜约谈。E同学两次试图逃出去,一次被按在墙上,一次被卡脖子按倒在地。两点多有同学过来看E同学,隔着系楼大门都听到里面的呼喊声,而本科生党支部书记守在门口,报警试图把那个同学赶走。一直到三点多在E同学的强烈要求下,才得以离开。党进行严肃的组织生活的场所,也成了某些领导为所欲为的舞台,进行的就是这样的批评与自我批评!

这样的例子还有很多,但更令人窒息的是日常生活中的跟踪,监控,拍照,骚扰,有同学被警告上课不允许玩手机,要好好学习(耽误上课去约谈时怎么不说呢);有同学在三教五楼电梯口自习区自习了几天后,惊讶地发现原本对准电梯的监控调转了180度正对着自己;还有的同学发现,快递点前面十字路口的摄像头,随着自己走路的转弯缓缓转动,如果自己在下面来回晃,摄像头也会跟着摆动(真是先进的人脸识别啊,用在了这里);即使早上去五四跑步锻炼,去农园吃早饭,也有便衣警察拍照发给家长,作为“这些人仍然在聚集”的证据……

两个月过去了,暗流终于喷涌出地面,出人意料,又在情理之中。

4月29日,暗流喷涌的节点意味深长。

两天后,全国工人将迎来属于他们的节日,尽管他们当中大多数人,只能在加班中度过。

五天后,全国的青年,尤其是北京大学的师生,将迎来属于他们的节日,当然是在各个新闻平台滚动播放的庆祝大会讲话和《思政面对面》中度过。

节日的意义何在?

劳动节歌颂劳动光荣。历史上的今天,世界工人团结了起来,为自己争取劳动权益;

青年节歌颂青年的觉醒。追求民主科学的新青年,携手工人群众,共赴革新的风雨;

就在这么伟大光明的节日里,积极参与打工劳动的青年却不被允许存在,他们还曾在校内扛着“马克思主义”的旗帜。

这充满讽刺的黑色幽默,似乎能够给予我们某种启示。

组织起来的国家机器不在乎自己言语的真假,不在乎会对同学本身造成什么样的伤害,甚至不在乎自己的行为有没有违法,稳定高于一切的逻辑下,被关注的是政策执行是否有力,尤其是五四运动一百周年之际,还有没有不和谐的声音。

而已经上了北大内部黑名单(确实存在这样一份名单,上面有三十多名同学)的原北大马会同学,只是这种逻辑的牺牲品而已,但这不是唯一的牺牲品。

君不见,如今校园内的空气已经比一年前肃杀了太多,只有在食堂里滚动播放的“思政面对面”恍若时代最强音。

不必要再追问这是一个怎样的时代,我想回答的是,这个时代需要怎样的青年:

“我自爱我的野草,但我憎恶这以野草作装饰的地面。地火在地下运行,奔突;熔岩一旦喷出,将烧尽一切野草,以及乔木,于是并且无可朽腐。”

他们看到腐朽,便要奋起,哪怕途中尘土飞扬、危机四伏,恶意的流弹和喷涌的暗流也消灭不了他们,因为他们的心中,永远满怀着新的东西。