强社会控制的举国系统逐渐失效,与市场接轨的现代管理体系则远未健全。

文|徐子明

很少有什么事物像中国的疾控系统一样,久经考验又暗藏危机。

对野味的欲罢不能,和糟糕的动物检疫一同,带来了「中国式病从口入」,也带来了甲肝、非典、高致病性禽流感、甲型H1N1流感、此次的「新型冠状病毒肺炎」,和一套兼容并包五毒不侵的疫情防控体系。

就在去年,曾任的世卫总干事陈冯富珍女士在两会上表示:

不过显然,这种领先优势很难一直保持下去,尤其是在国内、在最近。

这套体系是怎样成为我们所看到的样子的?为何在这次「新型冠状病毒肺炎」的流行中,它表现得如此令人跌破眼镜?

变革时代的抗疫逻辑

任何传染病的防控体系都不是「不惜一切代价」的。实际上,它也有成本顾虑。如果防疫的投入超过了疫情实际可能造成的损失,那就不必下这么大功夫防疫。

在中国,管理每一件事情都涉及两个因素:央地关系,财政。传染病的应急处理也不例外。

因此,中国的传染病防治工作,可以将1989年通过的《传染病防治法》与1994年实行的分税制改革作为分水岭。

共和国早期的卫生防疫基本上是「举国」体制的。卫生与爱国联系在一起,消除传染病的目标以政治命令形式下达,动员辖区内整个社会参与,一方面劳师动众、社会成本巨大,另一方面,对天花、结核、血吸虫等典型危害传统社会的传染病也颇有效力。

在死磕掉这些古老威胁后,传染病开始退出中国人的日常,变成了一波一波的爆发。这种情况下,「举国」方式也就逐渐失效,或者说不再经济了。

非典之前,国内的「大疫」中引发关注最多的,可能是1988年上海的甲肝爆发。甲肝的烈度不高,多数情况下并不致命,之所以情形严重是因为传播迅猛,短时间内感染了20多万人。

在《传染病防治法》尚未出台的情况下,当时的上海堪称效率一流。上海征用了中小学、旅馆等场所,几天内一共增加了11.8万张临时床位,患者全部免费治疗。

甲肝是真正「举全市之力抗病」的最终回响。最后,这场疫战花掉10亿元,相当于当时上海每年卫生经费的五倍;感染29万例,只有31例死亡。

在甲肝风波之后的第二年,1989年,中国通过了《传染病防治法》。

它与1994年实行的分税制改革,一齐宣告了「举国」方式抗疫的终结,此后,现代的、合规的官僚层级管理主导了传染病防治工作。

小的疫病流行归当地区县政府的疾控部门管;面对较严重的疫情,市里或省里往往会组织应急指挥部。如果疫情继续严重下去,国务院下属各部会成立专门的工作组。

然而在看起来合理的层级管理下,财政问题成为隐忧:传染病爆发属于突发情况,年初预算往往很难照顾到。这就涉及到一个问题:出这个急钱的,究竟应该是中央财政,还是地方财政,还是医保资金呢?

钱的问题,是理解中国传染病防治与应急处理系统的核心。

非典结束之后,有研究者(如梁争平等)统计了某些疫区城市数据,发现非典综合各项因素,可以影响到地方财力的10%。

以太原市为例,非典留下的收支黑洞加起来约为2.2亿元,市里事先预算中的预备资金仅有2000万,县级调度一度出现问题,只好用其他专项资金来填坑。

当年,截至5月14日,中央财政拿出56亿元,地方财政共拿出70亿元,用于抗非典。由于没有明确的央地分工和预算,这些中央专项资金拨付不及时,地方政府的支付缺口已经出现,中央的钱还没有到位。

按照《预算法》,各级政府应当划拨本级预算支出的1%-3%,用做救急的预备金。照此计算,当年中央的法定提取额应该在72亿到216亿之间,但实际资金不到100亿,远没有达到提取额的上限,暗示了问题的普遍性。

到了地方之后,拨款的使用渠道混乱,大笔资金难以审计,甚至有北京市某单位挪用专项资金,购买两万元一台的电脑的现象。

剩下的钱有没有给非典患者报销医疗费?当时的情况仍是一片混乱。

中国的医保资金属于地方,各地支付能力不同。广东和北京等重要疫区有文件规定社保报销,但社保系统之外的人不能享受;中央财政只负责补助支付有困难的人员,且需要事后申请。

非典一手促进了中国的公共财政改革,完善了风险控制与应急机制。

现在,中国的疫情财政仍然采用地方为主、中央补助的基本思路,优化了细节和操作。目前的疫情中,国家紧急向湖北拨款10亿,国开行向武汉贷款20亿,现金流远好于非典时期的大多数城市。

但为什么各大医院还在向社会寻求装备物资捐助,除了病人数量暴增外,可能还存在难以解释的其他原因。

在非典爆发之前,中国的公共卫生系统正在接替医院的步伐,完成收入转型,在提供公共卫生服务的同时还要搞创收,争取自己养活自己。

医院也一样。一旦财政支持撤出、创收压力上马,类似传染病防治这样的事业投入就立刻成了冷门。

比如,隔离非典患者理论上需要特殊的负压病房,气压低于外部,里面的空气不会渗进医院。但是在2003年,中国的负压病房床位数几乎为0,医护人员只能在病房里用工业风扇往外吹。

不过,明面上的钱还是零头。当年的「SARS 防治成本研究组」估计,全国防治非典的总成本约为1100亿-1300亿元,其中存在大量的无效成本,本来可以通过更好的财政制度和更透明的信息公开来避免。

这就是中国卫生防疫管理的问题所在:强社会控制的举国系统逐渐失效,与市场接轨的现代管理体系则远未健全。

《防治法》的空窗

现行的2013年修订版《传染病防治法》,规定了39种必须报告的的法定传染病,按照防范程度从高到低,分成甲乙丙三类。

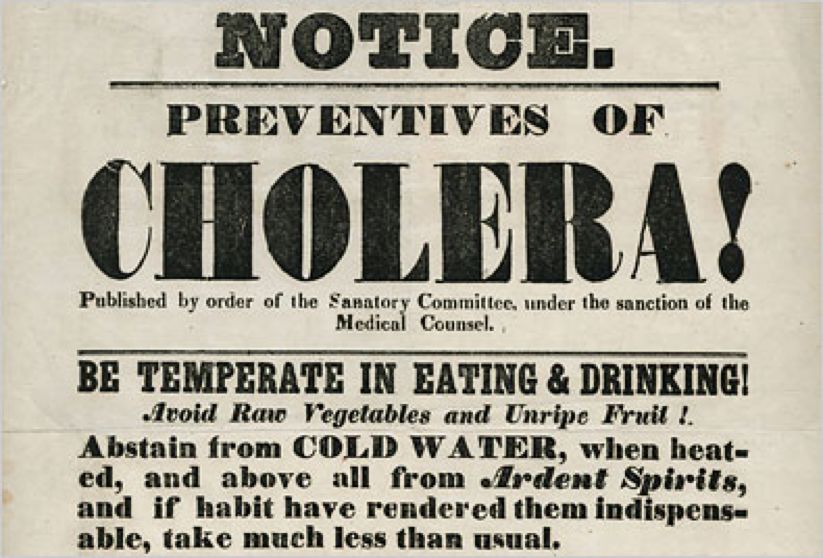

其中,最被严防死守的甲类传染病只有两个:鼠疫和霍乱。

这两种疾病在今天的中国社会已经很难兴风作浪,大多数年轻人根本没见过霍乱;鼠疫也基本上不成气候,过去几年,国内散发的鼠疫很快就被消灭。那它们为什么还能稳居「甲类」位置?

原因一方面在于,这两种疾病虽然相对容易治疗,但传播极为迅猛,如果不及时通报,很难一下子扑灭压死。

例如,我们在之前的文章中说过,鼠疫具有「自然疫源性」,只要不把世界上所有的鼠类都消灭,鼠疫就时刻可能卷土重来。霍乱也是如此,2017年也门爆发霍乱,几个月内出现20万疑似病例,死亡数千人。

所以,对于生命威胁性更大的HIV/AIDS不是甲类,而是乙类,主要是因为它的传播渠道相对可控,不至于动用防控甲类传染病的手段。

而另一方面,鼠疫和霍乱之所以长期霸占唯二的甲类传染病席位,则是因为现行《传染病防治法》中,法定甲类传染病被规定得非常死,不能增加也不能减少。

这种严格的规定,部分是考虑到法定甲类传染病享有很多「特权」,如封锁疫区(封城)、强制交通卫生检疫、死者尸体强制火化。并且,只有甲类患者才必须隔离,乙丙类如果没有特殊规定,不是必须隔离。

这种分野包含了一个明显的暗示:甲类(包括甲类标准防控的疾病)可以「举国」防控,乙丙类则用不着「举国」。

多数西方发达国家都较少动用全面动员、强制隔离手段,部分原因是日常防疫检疫工作更加到位,不太容易出现「中国式病从口入」。不过,他们大都以法律的形式制定了完备的应急预案。

当代中国因疫情封城虽然罕见,但不是没有过先例。2014年由于鼠疫,甘肃的玉门老城曾经短暂封闭,封闭区域内居民只有3万。目前武汉市人口超过1100万,封闭规模全球罕见,湖北十三市的其他城市人口也在百万以上。保证隔离有效性、城内的秩序和物资供应,必然会成为不小的挑战。

把法定传染病规定得太死,曾经让中国付出了沉重的代价。

2003年2月非典爆发,直到4月都没有通报疫情,流言四散,造成了严重恐慌,连世界卫生组织(WHO)都表示不满。到了4月3日,卫生部召开新闻发布会,给出的解释是:非典「不是法定传染病」。

非典之后修订的2004版《传染病防治法》才对此作出了补充。现在,其他威胁严重的传染病——非典、肺炭疽、禽流感,和这次的「新型冠状病毒肺炎」——可以通过国务院批准,采取甲类的预防、控制措施。

但是,层层报批所需的决策行为和行政流程,仍然耗费着包括时间在内的诸多社会成本,而且也未必符合传染病发展的一般规律。

在刚发现的时候,它不是任何一个级别的法定传染病,也不像非典和禽流感,一上来就造成死亡。直到12月31日,海鲜市场中开始出现穿防护服的工作人员,武汉市卫健委还在宣称:未发现明显的人传人现象。

在没有强力外部干涉的前提下,诸如「新型冠状病毒肺炎」这样的新发现传染病,只能随着威胁强度的升级,逐级升级。

当「新型冠状病毒肺炎」开始采用甲类措施,情况已经变得非常严重了。

传染病是怎样上报的

自此次「新型冠状病毒肺炎」爆发以来,人们最爱联想的,便是2003年非典疫情的经验教训。

非典的确提供了非常多的经验,且重塑了中国传染病疾控体系,然而直至今天,我们仍很难搞清楚,当时中国究竟有多少非典患者,或者说究竟有多少人感染了非典病毒。

即便不考虑瞒报漏报,传染病统计也依赖两个重要的因素:统计口径和诊断方式。

统计口径方面有一个著名的案例,就是流感。美国的新闻中,流感动辄致死数千人,中国平均一年只有不到一百人。这是因为假如一个心脏病患者死于流感并发症,美国会将其统计为流感死亡,而中国不会。

诊断方式则有另一种重要性。一个陌生的疾病能否迅速找到靠谱的诊断方式、患者能否及时获得诊断,对统计数字具有决定性的影响。

在十多年前非典爆发的时候,诊断一种从没见过的传染病是极其困难的。非典和普通肺炎、流感的症状表现可以非常相似,所以只凭症状诊断不行,必须要结合病原学和血清学的技术,把这种特定的病原给「揪出来」。

「揪病原」恰恰是最难的。在非典一开始,「揪病原」的行动完全跑向了错误的方向。疾控中心的一位专家通过简单观察,就草率认为非典是由衣原体引起的,并且非常容易防治。

2月18日,这条假消息公然登上央视,立刻被国内外学界打脸。钟南山院士在媒体上愤慨地表示「不可能」。一个月内,多家实验室纷纷表示找到了冠状病毒,到4月16日由世界卫生组织确认。

等到当年5月,中国一家基因公司通过四处请托——这种耽搁完全是由于部门间推诿扯皮——终于找到一份靠谱的病毒样本,并在极短时间内完成测序,研制出针对性的诊断试剂盒时,疫情已经基本结束了。

所以非典时期的诊断原则是疑罪一律从有,整个传播期间,尤其在中国北方,出现了巨量的误诊病例。不少流感、腮腺炎、扁桃体炎的患者被误诊为非典,后来的血清学研究表明,他们体内根本没有非典病毒。

至今,中国非典的总误诊率仍旧是个谜。

现在,在高通量测序技术的帮助下,「揪病原」已经没那么难了。这次的新冠状病毒由多家大企业争抢,在出现两周之内就完成了基因测序,并设计生产了30多种诊断试剂盒。

但新难题又产生了。诊断试剂盒一旦做出来,诊断就需要以其为最终依据;这部分压力也就转嫁给了生产试剂盒的企业和物流能力。试剂盒如果供不应求,一些诊断就不能完成,疑似患者只能自己回家呆着。

根据《人物》等的新闻报道,目前中国企业已经向湖北提供了超过10万个试剂盒,然而疫情的消息扩散之后,数十万流感和其他的呼吸科病患都在等着鉴别,试剂盒仍然不够用。

试剂盒在收上去之后,还要给到疾控中心或者其他实验室,进行检测交付,然后还需要将检测结果报到省里审核,审核之后才能统一发布。这些步骤都需要时间和实验室的资源。

实验室也是确诊难的一大门槛。能检测病原的实验室需要相应的生物安全防护级别,就比如全武汉市,即使把所有有资质的实验室都调集起来,一天能做2000个检测,也和现在各大医院门诊积压的数万个需求有些差距。

有了试剂盒,诊断更困难。这样的悖论确实令人疑惑,但并非耸人听闻。

按理说,今天的中国应急资金充足,生物技术发达,又有体制的动员能力加持,加上舍生忘死奋斗在一线的医护人员们的努力,不应该还有战不胜的瘟疫。

如果还遏制不住,领导们的英明指挥不能说,防疫官员的远见卓识不能提,那就只能怪病毒太厉害了。

参考文献:

[1]“非典”纳入法定传染病政府肩负哪些责任?,徐运平,2003年5月http://www.people.com.cn/GB/paper85/9244/858095.html?rplufrsrpcvxlnyn

[2]小汤山SARS医院建设简介[J].工程建设与设计,2003,(5):46-46. [3]废墟——小汤山非典医院,人民网,2010年1月4日http://pic.people.com.cn/GB/159077/159078/10695048.html

[4]最先认定"非典病原为衣原体"的院士回首非常经历,中新网,2003年5月23日http://www.chinanews.com/n/2003-05-23/26/306045.html

[5]传染性非典型肺炎诊断标准 WS 286-2008http://www.nhc.gov.cn/wjw/s9491/200802/38821/files/b47967fb854145ccbf978bd86dfa6d19.pdf

[6]什么是疑似非典病人,为什么不能立即诊断?[J]. 医药与保健, 2003, 11(55):6-6.

[7]刘双, 朱小玲, 艾辉, et al. SARS的鉴别诊断及误诊病例分析[C]// 2003全国SARS防治学术交流会论文集. 2003. [8]刘泽军, 梁万年, 贺雄, et al. 北京市2071例SARS排除病例分析[J]. 中华流行病学杂志, 2004, 25(8):677-679. [9]Novel Coronavirus in Wuhan, Chinahttps://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/novel-coronavirus-wuhan-china

[10]研究表明:上半年SARS诊断存在严重“过度”现象,科学时报,2003年11月12日http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/feiyan/440863.htm

[11]试剂盒供不应求,武汉新型冠状病毒肺炎确诊之难,罗婷,人物,2020年01月24日http://news.ifeng.com/c/7tTntta1EDU

[12]现场 | 武汉新型肺炎:为何直到今天才引起更大注意?,三联生活周刊,2020年01月22日http://news.sina.com.cn/c/2020-01-22/doc-iihnzhha4142146.shtml

[13]武汉卫健委回应新型肺炎确诊难:现已指定市内10家机构,日检测样本能力提升10倍,崔笑天,2020年01月24日http://finance.sina.com.cn/wm/2020-01-24/doc-iihnzahk6158050.shtml

[14]张红妹. 疾控中心收入分类与财务管理探析[J]. 中国集体经济, 2015(6):103-104. [15]高金金. 北京市区县疾病预防控制中心成本核算方法研究[D]. 北京中医药大学, 2011. [16]陈浩, 王林. 我国疾病预防控制中心管理运行机制现状调查[J]. 中国公共卫生管理, 2013(01):31-33. [17]高宴英, 王海岩. 从抗击SARS谈地方政府在传染病预防控制中的作用[J]. 职业与健康, 2004, 20(4):101-101. [18]韦余东, 张人杰, 张雪海, et al. 浙江省疾病预防控制机构2009—2013年经费收支情况分析[J]. 浙江预防医学, 2016, v.28;No.270(02):46-49. [19]梁争平. 非典引出的地方财政思考[J]. 财政研究, 2003(9):52-54. [20]吴跃进. 非典后的公共财政改革研究[J]. 中国卫生经济, 2004, 23(2):31-32. [21]王凤荣, 刘勇. 周期性间歇与财政预算制度改革——以SARS防治成本为例的分析[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2004(05):83-89. [22]刘尚希, 陈少强. 构建公共财政应急反应机制[J]. 财政研究(8):17-22. [23]杜琳, 罗不凡, 王建军, et al. 广州市SARS社会负担研究[J]. 中国公共卫生管理, 2006(04):7-9. [24]周金玲. 应对公共危机的无效成本分析——以SARS事件为例[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2004(05):78-82. [25]财政部普查抗非典开支某中央单位借机疯狂购物,郑春峰,21世纪经济报道http://m.kdnet.net/share-585544.html

[26]为SARS买单的人很多,落实中仍易遭遇尴尬,南方周末,2003年6月1日http://business.sohu.com/66/63/article209686366.shtml

[27]Gatter, Robert. "QuarantineControversy: Kaci Hickox v. Governor Chris Christie." Hastings CenterReport 46.3 (2016): 7-8. [28]Gensini, Gian Franco, Magdi H.Yacoub, and Andrea A. Conti. "The concept of quarantine in history: fromplague to SARS." Journal of Infection 49.4 (2004): 257-261. [29]Center for Disease Control, et al.Quarantine and isolation: Lessons learned from SARS. University of LouisvilleSchool of Medicine, Institute for Bioethics, Health Policy and Law, 2003. [30]严爱云主编. 改革创新 1978-1992[M]. 2014.P543 [31]自造"山寨"负压病房成功遏制病毒传播,2013年2月5日http://news.ifeng.com/gundong/detail_2013_02/05/21958108_0.shtml

[32]"Specific Laws and RegulationsGoverning the Control of Communicable Diseases". cdc.gov. bottom of page,in "Executive Orders" paragraph. 31 July 2014. [32]关于印发新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第三版)的通知http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/zl/szkb_11803/jszl_11815/202001/t20200123_211391.html

CDS档案|武汉肺炎