非常感谢香港中文大学邀请我来参与“艺术家驻校项目”,今天(2020年4月22日)的讲座我会集中讲一下2018年至今的一年多时间里对中国MeToo的一些观察。我先解释一下海报上写的“后米兔时代”,我这里讲的“后”不是意味着MeToo已经结束了、过去了,而是指被MeToo运动影响之后的中国女权运动。

我想从3个方面来讲:

在中国目前的社会环境,包括网络环境里,MeToo为何能打破封锁;

MeToo策略的优势和相应的问题;

后MeToo时代的尝试——MeToo当事人有哪些应对关注减退的方式,以及行动者们如何继续推动反性侵议题的发展。

1.中国MeToo出现的土壤

集体议程受打压

我的朋友郭晶(也是一位女权行动者),曾经说过:“2015年之后,我们都是在做不可能的事。”

不知道大家是否还记得,5年前5位中国女权行动者因为计划进行反对公交性骚扰的活动而被拘37天的“女权五姐妹”事件,在中国的历史上,再上一次拘捕女权行动者是一百多年前袁世凯XZ的行为了。虽然有人会抱怨说,你们怎么老说被抓的事啊,不就是被抓一下嘛,耳朵都听得起茧子了,但这个事件对中国女权运动的影响真的非常大。直到5年后的今天,这些被影响的人都还在承担它造成的后果。

例如每天都在和恐惧做斗争,今天我还在跟大兔(女权五姐妹之一)说:“要选择相信自己不会再被抓地生活下去。”

中国的女权运动也在承担它的代价。它是对有组织的女权运动进行绞杀的一个标志性时刻,是以前好不容易摸索出的政策倡导模式、集体行动议程失效的一个标志性时刻。

在此之前和之后有维权或者倡导色彩的NGO在大量消亡,行动者个人也受到不同程度的打压。包括我在2016-2017年一年间被广州的JC逼迫搬家5次,也和反性骚扰议题有关,是我们当时要做一个地铁反性骚扰广告牌的行动。当时每两三个月来一个全套的骚扰。后来是实在没办法,我搬离了广州。

直到去年我已经离开广州一年多了,有一次我家门口有大力的敲门声还有男人大声问:“有人吗?”我立刻又一次陷入了恐慌的状态,蹲到里屋的角落里,不敢出声假装没人在。

后来我才发现那真的是来查消防的,他们在每家门口都贴了通知。当然以前JC骚扰的时候也喜欢说自己是查消防的。离开广州后我的生活比较安全了,我以为自己已经没事了,但这些骚扰对我其实还是造成了很多影响,如果不是那次触发恐慌的症状,我都不太能回想起之前的生活是怎样的。我在想,那些可能根本没有经历过这些的人可能更难体会我们到底承担了什么。

我们可以看到环境在急速地恶化。今年我就看到两个公益机构宣布正式注销了,前几天还有一个公益机构疑似被举报,员工被抓了24小时。有的机构还在挣扎或者转型,许多都是被釜底抽薪,慢慢耗死的。还有很多在经历和我们类似经历的人没有说出来,或者没法说出来。

NGO👉NO

互联网环境恶化

中国的互联网环境可能大家也有一些了解,互联网防火墙好像成了一个自然和谐的存在,不仅长在互联网上也长在很多人的脑子里。对敏感词的审查和流量的操控已经到了魔幻的程度。这方面的笑话非常多,比如羊城网的官方微博自己吐槽说要发一句“黑夜总会过去,光明才是永恒。”触发了过滤机制,不知道是哪个词有问题,是光明还是黑暗还是永恒,最后发现是“夜总会”。

此外还有恶意政治举报风气也越来越盛行。网友帮助政治言论审查渗透到网络的细节里,有的网络审查也会假借举报之名。不用证据,没有明确的规则,没有审判的过程速度,快力度大。但正经的维权举报,进行起来却困难重重。

这些是政治方面的,还有各个商业平台也可以随心所欲的限流,微信、微博、淘宝等大平台互相排斥,大家都默认和接受了一套潜规则,有二维码的,外链的,@了“来去之间”(微博的CEO)的等等都会被限流。但很恶心的地方就是微博一边限流,不准发外部链接,一边又在三八妇女节的时候给相关的微博上面都强制安插上淘宝三八妇女节的商业广告。

如此种种就导致很多人上网都喜欢用缩写,不熟悉中国互联网,或者跟得不够紧的朋友可能都看不懂一些人在说什么。比如有个叫蒋劲夫的明星因家庭暴力两任女友的事情引起了很多讨论,有人就在微博上留言说:“蒋劲夫没有JB!”读起来就让人很疑惑,以为他是在说蒋劲夫没有鸡巴,但其实他想说的是蒋劲夫没有家暴。

包括像MeToo运动因为话题频繁被删,也用了很多替代性的暗号,比如“米🐰”,“俺也是”。当然用缩写、暗号还有别的原因,但审查和限流的确是非常重要的影响因素。

炸号,禁言变成了大家的生活常态,注册新账号也越来越难,新号又更加脆弱,加上之前讲的定点爆破很多机构和个人,以及大量的水军,包括系统性的对攻击性或者特定价值取向言论的鼓励,整个公共讨论也就变得更加扁平和情绪化。

其实在三四年前这点就非常明显了,如果有一对明星里面有一方出轨了,舆论就会变成要么是支持A要么支持B,如果想跳出来谈论除了归咎个人之外的问题,往往是两边都被骂,或者被问你是站哪边的?有很多讨论会把问题归咎到不同的身份上面,比如说粉圈、00后的问题等等……这样的环境对所有的群体都有严重的负面影响,就连女权社群也不能幸免,也出现了大量敌我斗争思路式的话语。

那么在这样的环境里,MeToo为何能打破封锁?

2.MeToo如何打破封锁?有哪些劣势?

议题的底子好

由于之前女权行动者的努力,反性暴力话题的基础知识在关注性别议题的范围内已经有了相当多的讨论,比如性侵的核心是权力控制而不是性欲,不要谴责受害者等等。

我之前也很投入了很多精力在反性侵话题的普及工作上。“美丽的女权徒步”,从北京徒步到广州,2300多公里历时半年的倡导活动,徒步结束后还做了三个月的巡回演讲。都在讲反性侵和女权主义。包括2015年女权五姐妹被补也是因为要做公共空间反性骚扰这个议题的活动。除了我们之外还有别的行动者,学者媒体人也在耕耘这个话题,例如叶海燕:“校长开房找我,放过小学生”,是一个非常棒的即赋权女性又幽默又反对性暴力的行动。

反性暴力这个女权议题,背后是有很多知识储备,也有空间继续做知识生产的,它是一个复杂而吸引人的议题。包括《房思琪的初恋乐园》这样的文学作品,也是反性侵议题的重要的财富。此外还有自2012年以来渐渐成长起来的泛女权社群,以及经过深耕的女权行动者网络,也是这个运动可以持续推进的一个助力。比如2018年7月的一次MeToo高潮就是从公益圈开始的,而最初的参与者都有一定的女权知识储备和行动/传播经验。

2018年1月1日,罗茜茜发布了她实名举报之前的博士导师陈小武性骚扰女学生的公开信,这个个案一直蔓延到3月。其间还有另几起个案,但是没有引起相似的出圈关注。此时的MeToo处在一个酝酿期。

但行动者们仍然在做组织性的工作,她们发起了“万人致信母校建立防性骚扰机制”的联名活动,有将近八十所高校的学生给他们的校长寄联名信,呼吁母校建立防性骚扰机制,超过9000人参与到了这场活动中。这真的是非常惊人的规模。这个过程里很多学生,大部分是已经毕业的校友,任然受到了学校的骚扰打压。这时我观察到,参与者们并没有被吓到,很多人甚至预料到可能有这样的后果,也有一定的风险评估和应对能力。

我们在参与高校联名活动时,女权之声的创始主编吕频曾经担忧地说过,这场活动最后要么是做协调工作的张累累会“承担后果”,和之前一样被迫搬家或者更糟,要么是“女权之声”这个账号会来“承担后果”。3月9日的凌晨2点@女权之声就被炸号了。之前说到被绞杀的行动导向的组织,这也是其中一个。

接下来到了7月23号,从公益圈井喷式地出现了很多MeToo案件。

公益圈出这么多案子,并不是说中国公益圈是中国最黑暗的角落,而是因为它已经是对女性而言相当比较友好的氛围了,而且很多女权运动组织也属于公益圈,所以影响比较大。当事人站出来可能获得的支持也较多。再之后MeToo的范围扩散到媒体圈,宗教领域,艺术领域……

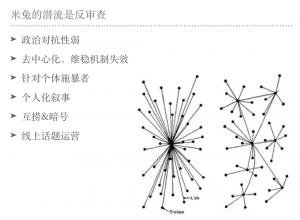

MeToo的一股潜流是和审查做斗争

MeToo的突破是多方面的。

1.很关键的一点是这个议题有它的优势,性别话题相对没有那么敏感,政治对抗性不强。个案定点爆破式的方式,是“抓幕后黑手思维”的维稳体系无法应付的。谁也不知道下一个公开站出来举报性侵的人会是谁,又会举报谁,只要性暴力还普遍地存在在中国社会,那MeToo就无法被阻止。

之前吕频说MeToo运动是去中心化的,台湾有学者指出MeToo运动如果从施暴者的角度来看是有中心的,这些有权势资源的人被举报会得到很多关注。维稳体系不可能为了从源头上阻止MeToo,去破这个施暴者的核心,因为这群人正是维稳体制要维护的。

行动导向的NGO组织软肋非常多,需要全职员工,需要合法性,容易被妖魔化、抹黑成J外势力。但这一套在应对举报性侵的当事人身上是行不通的,其实也有当事人被维稳恐吓的情况,如果案件的关注度高,JC的行为会引起更大的愤怒。

2.当事人的诉求是针对施暴者个人的,比起改变大的政策制度法律的倡导行动,MeToo的个案有切实可行的目标。这种情况下体制更愿意选择舍弃施暴者个人。而且这个代价也在艰难的讨价还价中缓慢增加,从陈小武“被取消其研究生导师资格,撤销其教师职务,取消其教师资格”到钱逢胜“开除处分,撤销其教师资格”,算是高校或体制内的对性侵施暴者的比较好处罚。但客观地讲,即使如此,施暴者们付出的代价也是非常小的。

个人化的叙事、血肉故事在现在的自媒体环境里更容易得到传播,也是对很多消逝了的声音的补充,是大众(特别是女性)日常感受到的高压的一个情绪出口。和单纯的消费悲惨故事、抒发愤怒不同,关注转发MeToo案件有一定的建设性,可能会带来更好的解决结果。个案的长期累积也会形成文化甚至制度的改变。

3.这不是说MeToo的传播就非常容易了。很多MeToo案件的当事人陈述都会被删除和谐掉,有的是被施害者举报,还有很多是传播平台自发删除掉了维权的信息。其中一些会被关注性侵议题的网友“捞”起来,例如用截图不断转发。

MeToo也适应了中国互联网靠暗号联系的文化,米兔是一个暗号,房思琪也是暗号。北电侯亮平,龙泉寺95页的pdf,后期的米兔展览海报也是暗号。

也是从2018年1月开始,网络上也有女权行动者在有意识的运作MeToo话题。志愿者七七是在温哥华读书的留学生,她有很长一段时间不断的转发编辑和MeToo相关的话题,最早的时候微博上和MeToo相关的都是一些欧美明星的新闻。七七说她其实之前都没有怎么用过微博,为了运营性侵的议题才开始学习怎么运营微博,当时她为了跟热点经常熬夜,时区都调到了北京时间。

到现在她仍然在运营微博话题。一开始当这些案件没有很多关注的时候,微博话题的运营非常重要,可能让这个话题受到更多的关注。中间一度MeToo话题被删,也就出现了后来的“米兔”。

当时有网友说:“一点都不惊讶这样的活动会被中共叫停。或者叹息反性骚扰行动在中国就是做不了。”

七七说:“他们表现得好像我们被镇压住了一样,但我们的运动并没有被关掉,仍然在进行。如果只关注政治压力这个方面,对行动本身没有什么帮助,反而让行动者有更多负担。而且这何尝不是另一种犬儒主义呢?围观的人想看到的只是自己设想的’中国的状况就是糟糕啊,做什么都不行’的结果,而对在艰难环境里积极抗争充满创意的行动并不感兴趣,也可以心安理得的不做任何努力。我们面对的打压是真的,但这只是故事的一部分。”

3.MeToo策略相应的问题

1.媒体

MeToo特别依靠网络流量和媒体传播的效果。只有极少数符合传播规律(故事性强,施暴者的名头等)的新闻可以火起来。经常有不断艾特我帮忙转发的求助人,转了也没有办法火起来。就算火了,要火到上微博热搜的程度,才有可能让她的诉求得到一些帮助。

对当事人的要求很高。当事人要有一定的自媒体传播的技能,不仅要写出自己的遭遇,还要写得清晰,准确有条理,标题打中痛点。要走出自己的心理状况,迎合读者的需求。比如有的求助者会用击鼓鸣冤的表达方式,或者讲很多对施暴者的愤怒情绪在前面,这都是很能理解的,但对传播就不一定有益处。所以不仅对技术上,也对心理资源上的要求很高。

站出来之后,当事人会面临巨大的压力,攻击性的言论、对完美当事人的苛责都会作用在当事人身上。我管这个叫“历劫”。中国古代神话里面修仙到了一个关键时刻就会被天雷劈,比如挨七七四十九道天雷之类的,不管是否成功都会元气大伤。性侵受害者维权给我的就是这么一种感觉。

比如liujingyao举报刘强东后被说“仙人跳”。很多主流大媒体都参与着这次泼脏水的行为。举报雷闯性侵案的当事人花花在公开和接受了媒体采访之后,她的朋友就帮她把手机收起来,以这种方式避免她受到过多伤害。

可能更糟糕的是说出来但并没有得到足够的关注,或者关注度很快过去了,得到帮助的机会就非常少了,或者这些网络上的舆论并不会对实际当地的情况有什么影响,施暴者等热度过去以后还是可以自在逍遥。

然后是媒体对如何报道性侵案件还没有足够的了解。是否把当事人讲给记者的所有细节都公布?怎么挑选细节?对性侵的细节描写到什么程度,既可以激起读者的共情,又不迎合人们对受害者的猎奇心和窥探欲,或过于刺激读者?怎么理解当事人?等等。

比如最近很受关注的鲍毓明涉嫌性侵“养女”案的几个相关报道受到了很多批评。南风窗那一篇被批评有过多性侵的内容,而且事实核查不够准确,把当事人和她的家人塑造得过于完美无辜,这样遇到质疑就很容易出现反扑的现象。还有后来财新那一篇更糟糕一些,它把当事人塑造成一个缺少关注的、做作、别有用心的女孩,而鲍毓明却是一个老实无辜的四十岁男子。这个案子现在的代理律所还披露说有的记者跑到当事人老家去挖掘更多隐私。

2.JC

为了法律上的结果,很多当事人会选择报警,去派出所报案也是一道天雷。我之前陪一个当事人报警的经历就是这样,我坐在旁边觉得整个过程就像JC在用钝刀慢慢的割当事人的伤口一样。

案件关键点,即违背当事人意愿的部分,JC就非常固执的跳过,把它当作自愿的。当事人要非常坚定地不断地强调和指出自己被性侵了。有些JC还会设圈套要当事人承认自己收了钱在做性工作,打探没必要的当事人的性隐私,开一些侮辱性的性玩笑,完全没有专业性可言。

我们当时要求有女警在场,但也和听说过的其它案件很像,女警就像一个摆设,可能是辅警或者办公人员来凑数,她全程并没有参与任何处理案件的工作,就蹲在屋角抽烟玩手机,而且被迫加班充满了怨气。我觉得她存在的唯一好处就是减少一个可能有杀伤性的男JC。后来我们发现强奸者和这个派出所里的一些JC是好哥们儿。JC的专业性堪忧。

当然报警不全是这样,但是就我现在的了解来说,特别是还没有舆情压力下的报警很多都惊人得相似。比如@整点德彪西 曝光的遭受亲密关系暴力的案子,报警时JC一直在说被打的女生报案是想毁了施暴者一辈子。鲍毓明这个案子的当事人去报警的时候JC突然掐住当事人的脖子。

3.支持系统:

鲍毓明的案件也反应出,当事人极度缺乏支持和资源的状态。据我所知,前后有不同的志愿者、社工律师去跟进过这个案子,后来因为主流媒体的报道,这个案子才终于受到关注。但后来也能看出来有的助人者也很不专业,对性侵当事人尤其是未成年时期就长期生活在一种扭曲环境的人可能会出现的反复状况,以及她们应对世界的应激反应不了解。还有自己有的完美受害者情节,把受害者妖魔化成有心机风评不好的坏女孩,甚至向媒体提供这样的信息。这真的是没有底线,可以退出不再帮忙但不要公开攻击当事人。

总的来说都太关注在个人身上,不管是报道者还是助人者都应该侧重在权力关系不平等这方面的分析上,普及性侵议题的共性特点。就算要理解当事人,写ta的个人细节,也不应该只是关于ta本身如何,而是ta的反应代表了什么,这种类似的遭遇对具有广泛性的人会造成哪些影响。

不只是这个案子,在各个MeToo案例里都能看出来,当事人极度缺乏支持和资源,主要靠自己和身边的朋友。现在志愿者多了起来,大家也是自带干粮或用业余的时间来帮忙。包括我自己也是这样的志愿者,我非常明白我们都不够专业,有的情况超出了能力范围的。不管是传播、心理互助还是法律,跟进性侵案件都非常需要经验和对议题的了解,助人是一件很难的事情,不是只有善良的初心就足够的。

运动无中心化,还有公益机构不断被削弱的后果之一就是MeToo当事人的孤立和缺乏支持。当事人缺乏支持系统,支持当事人的人也缺乏支持系统,所以是一种非常容易受伤和耗竭的状态。可以说性侵议题在中国的广泛关注是用性侵受害者的血泪浇灌出来的。

这种高度依靠自媒体个案化的运动形式,会给当事人更多的高压。比如当事人一句话说得不对,或者超出了广大关注者的理解范围,关注者就会觉得很受伤甚至会转而攻击当事人。例如李阳家暴案的当事人Kim在感恩节说自己原谅李阳,虽然她说的内容更偏向放过自己与自己和解,绝不原谅家暴,就激起了关注性别议题的很多网友的焦虑。

这也是因为很多路被封死了,大众能看到的或者能有一点点参与的,就只剩下这条华山险道了,掉了一个石子,大家都会觉得运动完蛋了。就像吕频说的:“外延很大,核心极其狭窄,关注者极多,可关注的焦点极少。”这种状态本来就是不正常的,但也确实是我们当下环境的产物。

3.后MeToo时代的行动策略

1.个案、法律和制度性的改变有限

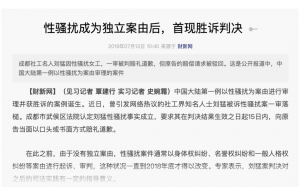

女职工告成都社工界“大佬”刘猛性骚扰案一审胜诉,是去年MeToo浪潮中第一个胜诉的案子,也是“性骚扰损害责任纠纷”在去年底写入民事案由后中国第一个用“性骚扰”案由得到受理并胜诉的案件。

高校的防性骚扰制度在2018年卡住。

以弦子的案件为例,弦子举报的是著名的主持人朱军,案件受到的关注度算非常高的,到后来朱军也反诉弦子,但是这个案子一直拖延拖到现在都没有动静。

2.MeToo对社会其它方面的影响

MeToo对我们现在这个糟糕的环境来说是一个奇迹,在各个议题都被禁声的高压环境里,MeToo让我们看到了社会改变的一点可能性。大家仍然在“伺机而动”,我们都说互联网的记忆很短暂,尤其是在总是被删帖封号的情况下,但每次事件都会卷入更多的不愿意忘记的人。

MeToo议题的讨论,也是现在很多人都在渴求的有深度的、复杂的讨论,而且这种讨论越来越广泛。对性侵的讨论和5年前真的不一样了,以前还需要有人去做一些线下的行动引起大家对性侵议题的讨论,现在出一个受关注的案件,第二天几乎各个角度都有人在写了。它不仅为之后的其它性别议题的讨论奠定了基础,提供了行动经验,也在思想层面上滋养着被影响的广泛社群。

大家对封锁非常了解,MeToo冲破的社会不同层次的封锁。大家都知道所有事情背后有一个更大的封锁,李文亮事件、艾芬事件……人们不断在观望,学习。在突破封锁方面这些方法是相通的。

3.MeToo当事人怎么应对关注度的消逝?

行动者如何可持续地推动性侵害议题?

1.个案

有的当事人会不断的在各种相关或者热门微博下面刷自己案子的标签。央美教授姚舜熙多年来一直性骚扰女学生,扣押学生作品,要求学生给自己送礼。被他骚扰的女学生小羊举报了他,事件热度高的时候央美说一定会处理,结果后来只是让姚不能再接触学生,此外就没有再做进一步处理,也没有永久取消他带学生的资格,意思是“他快退休了”,他只要一直还有教授的头衔就还可以返聘。

站出来的当事人小羊在热度过后会在各个有热点的新闻下面留言写#央美教授姚舜熙的tag。不只是央美这一个案件,但这种情况其实已经是比较困难的状况了,实际的问题可能很难再被处理,除非出现新的传播点。

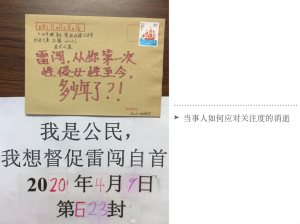

雷闯案志愿者每天给雷闯寄信。因为雷闯自己有公开说要去自首但是后来一直没去,他以前有一个每天给总理写信请总理和乙肝携带者吃饭的行动,于是志愿者们用了他的方式每天寄信给他,督促他自首。

弦子花很多时间在微博上,我们开玩笑说弦子像住在微博上一样。她跟社会热点,及时评论,保持自己的被关注度,成了一个“大V”。

2.“幸存者→行动者→助人者”的转型

弦子、花花、jingyao、小羊还有我所不知道的当事人都有在跟进后期的MeToo案件,变成连结点。之后的受害者总会去联系她们。

一些志愿者编纂了米兔志对2018.1-2019.7的MeToo案件和讨论的梳理。

跟进罗茜茜案的记者黄雪琴变化很大。后来她做了记者行业的性骚扰调查,也在持续跟进个案。

有人做了MeToo展览,试图给这个只在线上存活的运动一个线下的实体空间。北京、广州、成都、上海、纽约。用匿名的方式发起,用朋友圈照片的形式传播,其实作为广告这些海报信息是有点模糊的,有点像密码,但大家都懂。

展览让我们可以实体见面,做事情,线下的行动更容易建立实在的连接,这也是线上行动缺少的。

15年之前的行动者们其实也在转型,向法律、心理、传播或者个案陪伴这些方向发展。之前的策略失效,促使我们改变,要多一些技能才能适应新的运动趋势。

最后我想讲一个行动者朋友的故事,她叫赵丫丫,是比较早就接触女权思想的朋友,后来她去美国留学,刚好就遇到了刘强东的性侵案件,有一个点戳到她,和她个人产生了联系,就觉得不做点什么不行。

她开始发起联署参与到北美的华人女权社群声援Jingyao的行动里面。包括#我也不是完美的受害者#行动,既是声援Jingyao也是对议题的深挖。

在今年韩国的N号房事件之后,她就开始牵头做@反网络性剥削的志愿小组。大家可以去关注这个微博账号。

赵丫丫说:“中文语境的metoo运动,给我们今天的讨论打下了一个非常坚实的基础和预设。正是因为通过当时metoo的讨论,大家对关于性的犯罪有了更加的了解,然后我们更可以谈论这件事情了,我们才能够今天再具体把议题向前推动一步。

所以我觉得我们做的每一个努力都不是白费的这只是你要给他一点时间。然后我比较惊讶的是这几年内地的网络上的这些年轻人,他对女权主义或性别观念、性别暴力这方面的认识和关心是以一种非常成几何状的速度在增加的。”

我想很多朋友,包括今天来的听众,我们都在一个观望和互相学习的状态。经常会有人问我:“我可以做点什么?”其实我们是没有办法给出非常具体的建议的,因为我们不可能知道你的处境,技能,机会点在哪里,但是你最清楚,也可以通过关注和了解别人是怎么做的,或者参与一些比较能入手的志愿行动。

我有的时候会想,这种叫大家行动起来的内容可能是很不受欢迎的。我们听一些讲座,或在网上发泄情绪,可能会让自己觉得很舒服自己棒棒的,要去自己社区里面贴一张关于反家庭暴力的贴纸,要签名转发,寻找自己可以做点什么,就连网络发言也和之前的考虑不同了,就会觉得有种被向前推的感觉。现在大家可能连亲自上厕所都很辛苦了,还要做这些事。

而且就算做了,影响也有限,不能明天就让父权制倒塌,有很强的无力感,但这就是现实。不做就会永远正确和优雅,做了就必须面对批评攻击甚至失败,但这就是想要改变一点什么必须承担的。如果说参与女权运动有什么门槛,这可能就是最大的门槛了。

我经常被同伴们鼓舞,因为参与社会运动要承受很多压力,与经验一起增长的还有很多负资本和负能量。重要的是保持那种即使知道世界很糟糕还是要去找新的可能的那种心力。不断地找突破口进行尝试,有时候新的机会就是这样出现的,我们在设计新的行动的时候也都知道这个行动可能不会成功,但还是要尽力试一下。

在这个去中心化的分散行动的时代,各个点之间的连接变得格外的重要,让我们这些节点互相认识连接起来,也许我们可以成为一张网,互相支持,一起承担反性暴力议题之重。

最后我想说如果你也遭遇了性暴力或者性别暴力,可以来找我。虽然能力有限,我和我的伙伴们我们都愿意尽力帮忙。

后记

这天的讲座遭遇了攻击Zoombombing。从不断在页面上画到开麦骂粗话。都是一些种族歧视和性别歧视的内容。会议不得不关了重开一次而且开启了等候室一个一个的手动邀请。

他们有点黑客技术,人满了还能加入,设了静音禁止视频也在踢人但人太多踢不过来,且一直在显示要控制我的电脑屏幕。

可以说是无差别攻击吧,但华人和女权还是加大了被攻击的几率,我之前还没有听说过这么严重的。就像无差别杀人事件大多时候是无差别杀女人。

截下了一个骚扰者的视频截图

新的技术伴生新的暴力方式,实在太生动的向我们展现这个世界对女性和华人的恶意。好在重启后还是有超过四百的听众,直到活动结束很久还有朋友在直播间陪了我很久不愿离开。感谢大家的陪伴。