今天,是翻译家、作家、教育家傅雷先生的忌辰。54年前,傅雷夫妇在上海的家中自杀。“纪念傅雷,不仅要纪念他作为翻译家的辉煌,也需要纪念他作为社会良心的寂寞和悲凉。”在傅雷诞辰百年时,Lens杂志发表过一篇他的专题文章,作者是Lens的编审冯玥女士。

现今重读这篇文章,以示怀念。

傅雷:孤寂良心

作为翻译家、文艺评论家和父亲的傅雷,已经为人耳熟能详。他翻译的《巨人三传》《约翰·克利斯朵夫》、巴尔扎克、梅里美,滋养了几代人的心灵和头脑。《傅雷家书》和《世界美术名作二十讲》在上世纪80年代初的出版,更让劫难初平的国人感受到美与善的抚慰。

如今这些著作光彩不减。而在文学、艺术之外,还有一个作为“社会良心”的傅雷,却少有人言及。

傅雷一生,从不是一个不问世事、只在书斋里研究文学、艺术、 玫瑰花和书法流变的人。十几岁时, 因为反迷信反宗教,言辞激烈,他被就读的徐汇公学开除;“五卅运动”中,他参加在街头的演讲游行;留法期间,他1931年在意大利罗马做《国民军北伐与北洋军阀斗争的意义》的演讲;抗战胜利后,他在报纸杂志上发表大量有关民生和时局的政论文章;再到1955年,他就任上海市政协委员,提交了涉及国画、 音乐、出版、少儿读物和知识分子问题等多个领域的十几份意见书,直至1958年4月被划为“右派分子”,“政治家傅雷”的一面才悄然淡去。

走进位于上海南昌路的大杂院里,在幽深的巷子尽头,一个门牌号为“39”的铁门旁挂着“傅雷故居”的牌子。2005年,这里被列为上海卢湾区登记不可移动文物。136弄39号现为一处私宅,从外面望进去,里面堆满了杂物。 1931年秋,傅雷与刘海粟夫妇从巴黎回国后,就住在136弄39号(原环龙路花园别墅39号)。在这里傅雷开始了《美术名作二十讲》的写作。当时担任上海美术专科学校校长的刘海粟,聘请傅雷为办公室主任,兼教美术史和法语。《美术名作二十讲》是傅雷上课讲稿中的一部分,部分曾在当时的《艺术旬刊》杂志上发表。书的一稿,就是在当时讲稿的基础上,对世界美术名作进行更深入的研究,完成于1934年6月。

正如学者陈思和所说:“傅雷不仅以译作传世,他的魅力还来自于作为一个现代知识分子的传统精神:胸存忧患,认真入世,做人治学, 一丝不苟,为人刚直不阿,没有丝毫的媚颜俗骨⋯⋯”

“生年不满百,常怀千岁忧”,是傅雷的座右铭。

傅聪曾评价自己的父亲,“他是个很矛盾的人。一方面,他认为这个世界既可怕又肮脏;另一方面, 他对世界上发生的一切,又是如此关怀,如此痛心疾首。”傅聪还记得,1946年闻一多、李公朴被暗杀, 1948年甘地被刺时,父亲都几天不吃饭,关着门不见人。

1956 年 9 月,傅雷(左)与傅聪在西湖上坐船游玩。这一年,22 岁的傅聪开始了首次钢琴欧洲巡演。两年后,傅雷被戴上了“右派分子”帽子。正在波兰留学的傅聪决定出走英国,飞往伦敦的班机还在空中,外国通讯社已发出了傅聪出走的电讯。傅聪后来回忆这段往事时说:“如果我回国,势必是‘父亲揭发儿子、儿子揭发父亲’,可是我和父亲都不会这样做。当时我是被逼上梁山的。当然,对我的走我永远是内疚的。”

作为翻译家的傅雷,“也从来不是为翻译而翻译”。从上世纪30年代到抗战期间,他的译作一直都是呼应时局,紧扣国家民族的命运。从译者序言里,不难看出他意图借所译作品,唤醒遭受劫难的人民, 鼓舞斗争意志的信念。

“若本书能使颓丧之士萌蘖若干希望,能使战斗英雄添加些少勇气,则译者所费之心力,岂止贩卖智识而已哉?”(莫罗阿《人生五大问题》)

“现在阴霾遮蔽了整个天空,我们比任何时候都更需要精神的支持,比任何时候都更需要坚忍、奋斗、敢于向神明挑战的大勇主义。”(《贝多芬传》)

书生报国无他物

唯有手中笔如刀

抗战胜利后,傅雷怀抱“疮痍满目的世界亟待善后,光复的河山等着建设”的理想,将目光从翻译投向更广阔的社会现实。

1945年10月,他和周煦良合编出版《新语》半月刊,发表有关时局、民生、教育等问题的政论和杂文。同一时期,他还为《周报》《民主》《文汇报》等报刊撰文,表达对现实政治的意见。

翻看傅雷这一时期的文章,他关注的领域,从广岛原子弹到对汉奸的审判,从邮政与铁道加价到学生请愿,视野开阔,目光敏锐。

在《废止出版检查制度》一文中,傅雷直言,“没有新闻自由的国家,民意决不能发挥,政治决不能上轨道。没有图书出版自由的国家,根本谈不上文化。假如没有言论自由,其他自由怎能保持呢?我们又怎能改正错误,反对专 制呢?”

而1947年一场关于美苏关系的辩论中,傅雷的文章至今读来依然让人击节赞叹。

1947年2月,记者埃德加·斯诺在美国报纸上发表三篇有关苏联问题的文章。傅雷4月进行了翻译,并与史各脱《俄国三度空间的外交》合编成一本题为《美苏关系检讨》的小册子。因为斯诺的看法,使傅雷“感想甚多”。他写作《我们对美苏关系的态度》一文,作为译者代序,刊于4月下旬的《文汇报》。

这篇文章中,傅雷指出,“二战” 结束后,“国人很少用不偏不倚的立场,观察国际关系”。“战后美国对中国的政策,犯了很多很大的错误,不但有目共睹,而且大家已经交相指责。但是苏俄对我们的行为也不见得全部友好,完全平等。”因此,我们应该建立“独立的人格”,用“自己的眼睛观察,自己的头脑思想”。

他不能赞同“到现在还有人觉得中国只能有两种人”,不是亲苏就是亲美,反苏的人必定亲美,必近于反动,甚至是国民党的尾巴。他认为,正确的做法是跳出这样的二元思维模式,“抱住自己的良心,不问对方是谁,只问客观的事实;既不亲苏也不亲美,既不反苏也不反美,但谁损害了我们的国家利益就反对谁”;“劝大家对美苏之间的争端,不要太动感情,不要因分不清双方的真主意与假姿态而作左右袒。”

傅雷的文章刊出后,即遭到左翼人士周建人等的批评,说他的观点和“法西斯蒂”距离不远了,并给他扣上了“亲帝反苏”的帽子。

7月22日,傅雷在储安平主编的《观察》杂志上撰文,对周的批评进行反驳。

“红军搬走东三省的工厂,全是我深文周纳,或向壁虚造,或轻信流言吗?⋯⋯从而我的抗议也变成了反苏,变成了与法西斯蒂距离不远的证据?左派论客认为红军在东三省作战两星期,牺牲若干万,理应获得赔偿;仿佛东三省的‘人民大众’在日本铁蹄下作十四年的奴隶,倒是活该!⋯⋯凡有自由良心,没有政治偏见,希望民族挣扎图存的人,都知道此刻中国的自由独立是一个大讽刺。所以我说,委曲求全未识不可,有时甚至必需,但⋯⋯自己心里要明白这是委屈。美国给我们受的委屈,固然要痛苦流涕(我从来没说过不),俄国给我们受的委屈未必就应该额手称庆,合唱颂歌!有人对俄国(给我们受)的委屈哼了几声,也未必就是亲帝反苏反‘和平民主’吧?”

傅雷认为,“中国人民既没有义务把世界政情用美国人的眼光去看,也没有义务用苏联政府的眼光看。”介绍斯诺的文章,就是要“使我们躬身自省”。

“顽固至少是 classic 的”

知识分子傅雷的魅力,来自他对国家与国民的关怀,更来自他独立思考的理智之光。

傅敏说:“他外文好,又关心时事,了解不少30年代斯大林肃反清党的内幕,还有苏联红军在东北的行为,而且从不随波逐流人云亦云,所以有自己的判断。”

黄苗子在一篇回忆傅雷的文章中,曾写到傅雷对别人说他“顽固”的态度——“顽固至少是classic的,它比随波逐流好!”1961年6月26日给傅聪的家书中,傅雷写道:“老好人往往太迁就⋯⋯不幸真理和艺术需要高度的原则性和永不妥协的良心。⋯⋯可见艺术永远离不开道德——广义的道德,包括正直,刚强,斗争(和自己的斗争以及和社会的斗争),毅力,意志,信仰⋯⋯”

1953年4月,傅雷夫妇与作家柯灵等同游天台山。山上夜寒,惟有细心的傅雷带了毛线衣。登山过程中,大家力乏腹饥,傅雷打开白瓷口杯里的猪油黑枣请大家来吃。早在半个月前,他就让夫人把一层猪油、一层黑枣铺好,用慢火天天蒸,作为自制旅游点心。同年 6 月,《约翰·克利斯朵夫》重译本第4册出版,整套书终于出齐。

他的清醒与理性,正是来源于这份强烈的自我意识和内心执著。他的独立意识还表现在一生不党不群,只代表自己的良心说话。

傅雷是中国民主促进会发起人之一,但他始终没有承认自己是这一党派的成员。1956年8月17日, 在回复徐伯昕(民进领导人之一)的邀约信中写道:“党派工作必须内方外圆的人才能胜任;像我这种脾气急躁、责备求全、处处绝对、毫无涵养功夫的人,加入任何党派都不能起什么好作用;还不如简简单单做个‘人民’,有时倒反能发挥一些力量。⋯⋯再说,艺术上需要百花齐放丰富多彩,我以为整个社会亦未始不需要丰富多彩。让党派以外也留一些肯说话的傻子,对人民对国家不一定没有好处。”

1954年11月9日,傅雷夫妇赴杭州拜访画家黄宾虹。傅雷说:“连续在他家看了两天画,还替他拍了照。”之后,傅雷还游览了杭州白堤小景,并拍下这张风景照片。 从杭州回来的第二年,黄宾虹与世长辞。老人家在弥留之际还不停地念叨:“傅雷是我生死知己。”然而,此时的傅雷却因腿摔伤瘫卧床榻,未能亲自赴杭吊唁。他在给傅聪的信中说道:“以艺术家而论,我们希望他活到一百岁呢。”从30年代初识,傅雷与黄宾虹20多年始终保持亲密的关系。黄老每有得意之作即题赠傅雷。傅雷收藏的黄宾虹后期画作,多达五六十件。然而,这些作品大多在“文革”抄家时散失了。 这一年,在北京召开的一次翻译工作会议上,傅雷提了一份书面意见,列举了许多翻译谬误的例句,结果触怒了许多人,他们大骂傅雷狂傲。

1949年后,傅雷是中国文化界除了巴金惟一没有单位、不拿工资、全靠译书稿费生活的人。1949年12月,傅雷从香港经天津到北京。时任清华大学校务委员会副主任的吴晗有意请他去教授法语,请钱钟书夫妇从中说情,但傅雷没有接受邀请。究其原因,一来可能是他深知自己性格耿介,有任职上海美专的经验教训;二来也是因为他对新生的政权还存有疑虑。

1947年与周建人的那场辩论,周非此即彼的话语方式,部分影响到傅雷对共产党人的看法。在反击文章中,傅雷曾写道:“以周先生这种作风对付未来的局面,中国是付不起代价的。左派也罢,右派也罢, 死抱住正统也罢,死抱住主义与教条也罢,不容忍决不会带来和平, 天下苍生也不见得会沾光。一个民族到了思想统一,异端邪说诛尽灭绝的时候,即是它的文化枯萎已死的时候,或者是把人当做物,叫他到世界上去闯大祸的时候。”

这种可能被傅雷不幸言中。也是这场笔战,为 1958 年傅雷被打成“右派”埋下伏笔。不过那是后话了。当时,他选择回到书斋,与巴尔扎克、罗曼·罗兰、梅里美相处。

天下可忧非一事

书生无地效孤忠

傅雷生命中最后有“从政”色彩的日子,从1955年5月进入上海市政协,被派为“文学、新闻、出版小组”副组长始,至1958年4月被划为“右派分子”终。

有研究者发现,傅雷的变化在《傅雷家书》中有清晰的体现——开始于1954年1月的家书,截至1955年底,傅雷基本上都是在和傅聪谈艺术。从1956年起,谈艺的成分骤然减少,涉及政治生活的内容逐渐增加。

这样的情形,持续到 1958 年傅雷被打成“右派”、家书暂时中断。1959年10月1日家书继续后,政治生活的内容又完全淡出。

傅雷有一阵喜欢摄影,这幅照片拍于 1956 年,在他去黄山文殊院的途中。为了拍出山中的晨雾,他清晨带着照相机开始登山。回到上海后,自己动手放大了照片。傅雷自备有天平,自配显影剂、定影剂。

1956年4月14日的信中,傅雷说自己以前“只是站在自由主义的知识分子的立场上,凭着单纯的正义感反对腐败的政府”,而对“党在各方面数十年来的艰苦斗争太不了解了”。

由此可见,他对新生政权已经从犹疑转为认同,并全身心地投入了社会生活和政治生活。这一时期傅雷写的各种报告、“意见书”总计有十七八万字,涉及出版、教育、音乐、国画等多个领域。

傅雷认真严谨的个性,还表现在具体细微处。傅敏还清楚地记得,开政协会议发言有时间要求,父亲每次都是写好发言稿,在家里先念,让母亲在一旁掐算好时间。

和那个时代的很多知识分子一样,他一腔热忱,投入到“社会主义建设事业”的队伍中。1957年3月, 作为特邀代表,傅雷赴京列席中共中央宣传工作会议。家书中,他兴致勃勃地谈道:“此次会议,党外人士一起参加是破天荒第一次。⋯⋯我们党外人士大都畅所欲言,毫无顾忌,倒是党内人还有些胆小。”

岂料风云突变。5月中旬毛泽东发文《事情正在起变化》;8月开始,上海《文汇报》《解放日报》接连刊载文章批判傅雷。半年间,他从新政权的“诤友”,变成了“亲美反苏”和“中间路线”的代表。批判会开了十多次,几次检查都没有通过。这时,有人暗示傅雷,把“检查”的调子定得高一些,承认自己“反党反社会主义”,用“深刻的认识”避免被打成“右派”。

傅雷却无法接受这样的“好意”。他说:“没有廉价的检讨,人格比任何东西都可贵!我没有反党反社会主义,我无法作那样‘深刻的检讨’。”

从这时开始,直到生命的最后,傅雷基本过着与世隔绝的生活。孤独寂寞的日子里,和儿子傅聪的书信往来,是他惟一的安慰。因为环境的关系,他只能“坐井观天”,但对这个世界的热情和关注之心,并未熄灭。

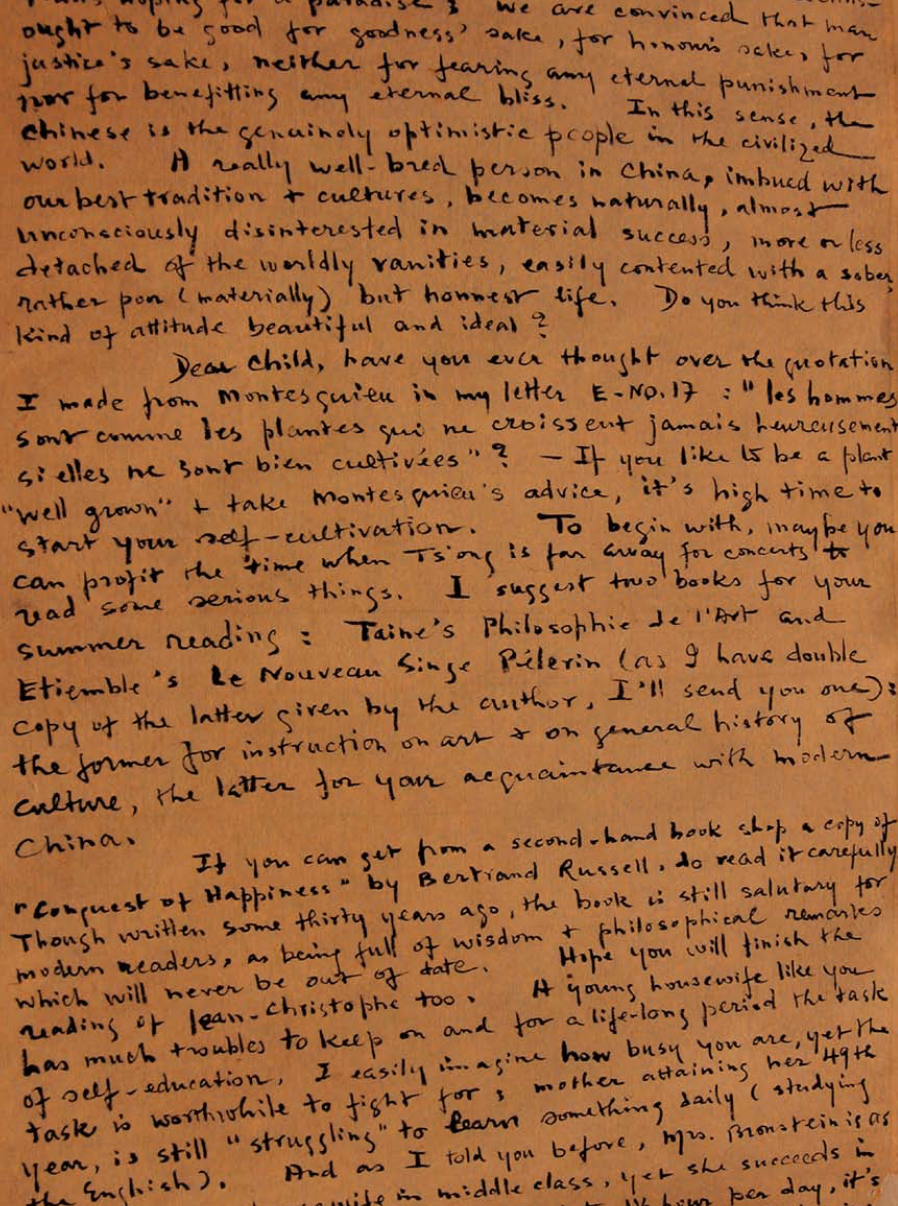

从1954年1月18日,送走傅聪出国留学不到24个小时,傅雷就动手给儿子写信了。从这一天开始,直到1966年傅雷夫妇离开人世,父子之间鸿雁不断,从而形成了一版再版的《傅雷家书》。这本蓝色封面的书,由画家庞薰设计。 一本父亲写给儿子的家书集,成了中国的畅销书。这也是一部很特殊的书,这些写在纸上的家常话,成为傅雷先生思想的折光。图为傅雷用毛笔手书的英文家信原件,这在傅雷的家信中难得一见。 1966年8月12日,傅雷口述、朱梅馥打字,给傅聪寄去了最后一封信。信中说 :“我们在等凌霄两周岁的照片,假如能寄一张他的正面照片,我们一定会很高兴。”傅雷夫妇至死都在等待着孙儿傅凌霄的两周岁照片,然而他们等不到了……

1960年11月26日的家书中,言及近期傅聪信少,“知道你忙⋯⋯可是你不谈,你我在精神上艺术上的沟通就要中断,而我在这个孤独的环境中更要感到孤独。⋯⋯我虽一天天地衰老,还是想多吹吹外面的风。”

1961年2月,傅雷致楼适夷信:“虽在江湖,忧时忧国之心未敢后人。看我与世相隔,实则风雨鸡鸣,政策时事,息息相通,并未脱离实际。” 1961年8月,“右派”帽子尚未摘去,他仍然执笔,为地区居民上书上海市委和副市长曹荻秋,要求擅自占用里弄用地、扰民的工厂他迁后,恢复原样,还地于民。然而,现实的生活,越来越残酷。

翻译家的离去

1958年4月至1961年2月,傅雷相继译毕《赛查·皮罗多盛衰记》《艺术哲学》《搅水女人》《都尔的本堂神甫》和《比哀兰德》,但因为“右派”的帽子,译著一直未能出版。期间,他拒绝了使用笔名出书的机会,说:“要嘛还是署名傅雷,要嘛不印我的译本!”他认为给他戴帽本就是错,因戴帽而隐名,则是错上加错。没有工资,译作不能出版,意味着丧失了稿费这一惟一的生活来源。傅雷不得已需要傅聪的接济。1961年4月20日,朱梅馥专门给傅聪写长信,谈及每次“嘱寄”食物时傅雷心里的矛盾、顾虑、屈辱和自卑。

傅雷爱花,也经常用相机拍花。他在上海江苏路住宅的后院花园里,种了50多种月季。他听说在晚上嫁接月季成活率高,常让夫人朱梅馥打着手电筒,在花园里进行嫁接试验。 1966年8月30日夜,一群红卫兵根据一份《傅雷夫妇深夜打着手电在后花园里埋什么》的小报告来到傅雷家,拔掉了月季花,掘地三尺,当然什么也找不到。三天后,傅雷夫妇饮恨离开了人世。

在1966年8月12日的最后一封英文家书中,傅雷这样描述他们所面对的:“生活中困难重重,我们必须不断‘自我改造’,向一切传统的、资本主义的、非马克思主义的思想、感情与习俗作斗争,我们必须抛弃所有旧的人生观和旧的社会准则。我们正在竭尽所能、出尽全力去满足当前‘无产阶级文化大革命’加诸身上的种种要求⋯⋯”

他在信中提到从未见过面的孙子凌霄,“对于能否有一天亲眼看见他,拥抱他,把他搂在怀里,我可一点都不抱希望⋯⋯妈妈相信有这种可能,我可不信。”

这一天,距傅雷夫妇走上不归路,还有三周时间。

1966年9月4日,在北京的傅敏收到舅舅发来的报告父母双亡的电报。“其实心里面并不很惊讶,” 傅敏回忆说,“我一直觉得,红卫兵三天三夜的抄家,只是导火线。最重要的是,他之前已经感到自己没有价值了。”

从1949年12月20日至1966年9月3日,傅雷居住在上海市江苏路284弄5号,这是一座1936年建成的三层联排式住宅。这里是傅雷先生住得最长的地方,也是他取得成就最多的地方,他在这里翻译(包括重译)过 34部世界名著,其中就有罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》,巴尔扎克的《人间喜剧》中的《高老头》《欧也妮·葛朗台》等,还有几十万字的“傅雷家书”。 这张照片拍摄于 1964 年,傅雷坐在卧室靠近露台铁窗处抽烟斗,后面的铁窗也是他最后自尽之处。在经历了“文革”中四天三夜的红卫兵大抄家后,傅雷夫妇不堪酷虐,决定离开这个黑暗的世界。 1966年9月3日晨,傅雷夫妇从一块土布做的被单上撕下两长条,打结,悬在露台铁窗横框上。他们在地上铺了棉被,才放上方凳,以免把方凳踢倒时发出声响。夫妇二人穿着睡衣、光着脚上吊于卧室铁窗两侧。中国译界一代巨匠,在漫漫长夜中愤然离开了人世。这一天,傅雷58岁,朱梅馥53岁。傅雷夫妇之死,成为“文 革”中最震撼人心的悲剧之一。

这座住宅里现在共住有四户人家。这个门上贴个“福”字的底楼房间,就是当年傅雷夫妇的卧室。如今底楼已被外租出去,房间内部的模样已经与过去完全不同。住宅的外面挂有“傅雷故居”标牌,几行简短的介绍中没有说明傅雷夫妇在这里愤世而去。

1964年8月,译毕《幻灭》后,鉴于当时意识形态形势和对19世纪西方文学的重估,傅雷于1965年10月26日致函文化部副部长石西民,称“迩来文艺翻译困难重重,巴尔扎克作品除已译者外,其余大半与吾国国情及读者需要多所抵触”,故 拟暂停翻译巴尔扎克小说,仅仅从事巴尔扎克研究,介绍研究资料。然而出版社不同意,亦未说明理由。但是“一旦翻译停止,生计即无着落”,而且身体百病丛生,“目前如何渡过难关,想吾公及各方领导必有妥善办法赐予协助。”

傅敏说 :“这封信,实际上已经是‘求救信’。”但是,未有答复。

傅雷研究者罗新璋认为,此时的傅雷已臻无书可译的地步,“翻译家的社会生命实际已被结束。”

1966年9月2日夜,傅雷夫妇写下遗书,决绝而去。

1979年4月26日上午,傅雷夫妇追悼会和骨灰安葬仪式在上海举行。经邓小平特别批示后回 国的傅聪赶上了父亲的追悼会。图为追悼会完毕后,傅聪(左)和他的弟弟傅敏手捧父亲的骨灰和遗像,乘车前往上海龙华“革命干部骨灰室”。

重温刘再复读《傅雷家书》后写下的诗句 :“对着洁白反省,才能清醒地淘汰一切不洁白。如果我们的土地容不得这样的真金子,那我们的土地一定是积淀了太多的尘埃。”

纪念傅雷,不仅要纪念他作为翻译家的辉煌,也需要纪念他作为社会良心的寂寞和悲凉。也许,这也正是在国家图书馆“百年傅雷展” 开幕式上,任继愈老人感慨“我放心了,知识分子因言获罪的事情不会再发生了”的原因。