捐书这种事儿听得还少吗?图书馆这种公益概念有什么稀奇的呢?稀奇。我们在北京的民办打工子女学校工作了10多年了,从来没有见过一个真正的、活的图书馆,能够持续开放,让孩子去借书,而且有足够多好书的图书馆,一个都没有。

大家好,我叫岳毅桦,来自北京一个专注于流动儿童教育问题的民间公益机构——新公民计划。

留守儿童的问题我们谈过很多了,来之前我特意去数了一下,最近三年,光是一席就有超过五位老师分享过与留守儿童有关的内容。这么多年过去,留守儿童的境况有改变吗?确实,更多、更好的校舍被建起来了,很多孩子的住宿、餐饮条件也得到了改善。

那留守儿童的数量下降了吗?从教育部、从政府的数据来看,农村留守儿童的数量是在大幅降低的,但是伴随城镇留守儿童数量的增加,留守儿童这个群体的总量并没有大幅减少。

允许孩子和父母一起流动

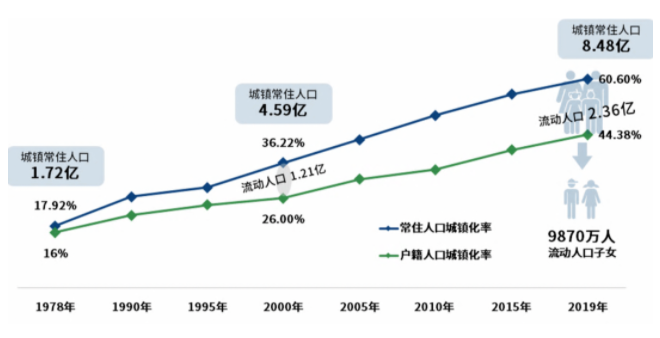

流动这个话题离我们每个人都不遥远,大家看这张图最右边的那个点,2019年在中国的城镇常住人口里面,有2.36亿是没有本地户籍的,我自己也是其中之一。

而这2.36亿的流动人口,意味着9870万的流动人口子女,9870万是什么概念?在中国,每100个儿童中,有超过35个是流动人口的孩子。

事实上,这些孩子成长过程中经常在流动和留守的身份之间切换。小时候在老家由爷爷奶奶照顾,叫做留守儿童。到了小学,接到城市读书,就变成了流动儿童。快读初中了,因为户籍的原因,在城市里没法参加中考高考,又回到老家去读寄宿学校,再次成为留守儿童。

作为一个公益机构,我们最关注的其实是在城市流动儿童群体里,家庭收入相对较低的这群孩子。他们的父母在城市里从事外卖、快递、家政、保洁、保安、卖菜、小摊贩等等,其实是维持一个城市正常运转必不可少的工作,但他们的孩子在城市里却面临教育困境。

留守和流动,区别就是能不能和父母在一起。和父母在一起这个事情重要吗?欧美有一个概念,叫独自在家年龄,通常会被划定为12岁,也就是说12岁以下的孩子,他对父母的依恋以及依恋得到满足以后带来的安全感,是会伴随一生的力量。

在一起,是每个儿童的权利,是不论户籍,不论家庭收入的高低,都应该得到的权利。这9870万的流动人口子女,有多少能够和父母在一起呢?我们看这张图。

2018年,在北京义务教育阶段的流动人口子女里,只有22%能够和父母在一起,广州的比例稍高一些,但也不到50%。这些比例以外的孩子在哪儿?在做留守儿童。

那我们是不是要呼吁外来的务工者更爱自己的孩子?呼吁更多的社会支持、爱心帮助?我不是说这些没有用,但是远远不够,而且不是在回应这个真正的问题。留守儿童问题真正的出路,是允许这些孩子和父母一起流动,让孩子和父母在一起。

流动儿童的教育困境

刚刚的数字大家还记得吗?在北京,只有22%的流动人口子女,在义务教育阶段能和父母在一起,为什么?因为一个非京籍的孩子,其实在广州也是一样,非广州户籍的孩子,想在城市里面找到一张属于自己的课桌,太难了。

这个是2019年北京市海淀区非京籍的孩子幼升小需要的材料清单,“四证”。如果想入读公立学校,要面临一道不低的门槛。

这道门槛曾经是高昂的借读费和赞助费,在政策禁止收费之后,这道门槛就变成了“四证”以及与之相关的一系列公章、证明、材料。但凡跑过政府办手续的人应该都能想象,这是一张让人如履薄冰,随时会感到绝望的清单。

需要注意的是,我们在这里谈到的公立学校,不是那些热门的学区,不是大家排队去抢的学校。我们服务的孩子,他们大部分住在城市边缘地区。

这些城乡接合部的、村里的公立小学是根本招不满,甚至招不到本地生源的。这一方面是因为户籍人口的减少,另一方面的原因是,村里的孩子,家长会想尽办法把他们送到城区去上学。

我自己曾经了解过,2016年,在北京东南四环外面有一所村里的公立学校,当时他们六年级有两个班,大约有70个孩子,只有一个是北京户籍。他是北京郊区的,爸爸在城里开出租车。

那年有两个评选北京市三好学生的名额,要求其中至少一个是京籍。也是那一年9月份,他们学校的一年级开始招生,没有一个本地的孩子来报名。最后勉强能够符合“四证”,当年还叫“五证”,符合要求的非京籍孩子不到20个,勉强凑成了一个班。

所以这根本不是没有学位或者不够的问题,这些学校招不满本地生源,他们仍然会用证件拦住非京籍的孩子,尤其是低收入家庭中非京籍的孩子,即使他们处于义务教育阶段。

这些孩子即使能够在北京上小学了,不管上的是公办还是民办,流动依然是他们无法避免的命运。这张表格是北京东五环的一所民办打工子女学校这个学期的学生数量,两周以前刚刚统计出来的。

大家能看到,三年级还有99个孩子,到六年级就只有47个了。对于没有户籍的外来务工人员的孩子来说,到了小学高年级段或者初中,为了学业的衔接,返回老家读初中是很常见的现象。

我们必须要说,绝大部分这些孩子都是怀揣着高中梦,甚至大学梦踏上旅程的,但是他们当中有多少能够实现自己的理想?数据告诉我们的情况很不乐观。

2016年,北大的宋映泉老师和他的团队,连续5年跟踪了北京打工子女学校的1800多名初二学生,发现这些孩子到了高中的入学率只有40%,那个时候全国高中的入学率平均是88.4%。这个40%还是包括职高和普高的,其中普高不到1/3。

到了该读大学的年龄,这群孩子中只有6%读上了大学,而2015年全国高等学校的毛入学率是40%。这些数字背后到底发生了什么?是什么东西拦住了他们的高中梦和大学梦呢?

返乡追踪:

流动对孩子意味着什么?

为了了解这些数字背后的故事,我们机构从2018年4月份开始,选择了北京一个打工子女学校六年级的毕业班,那个班上有43名孩子,我们对每一个孩子都做了详细的追踪,我们想了解他们在返回老家之后会发生什么,流动对他们有什么样的影响。

我的同事在追踪过程中记录的三个小故事,也许可以反映他们部分的困难。第一个孩子是苏晴朗,今天用到的都是化名,苏晴朗在小学毕业后用三个大行李箱和一个背包,装走了她在北京生活12年的所有物品。

回到老家之后,她面临的挑战是从教学松散的北京民办打工子女学校,到老家军事化管理的、小镇做题家的这种转变。老家的公立初中要求每天早上5:30起床,晚上9点下课了还要写作业,她每天都觉得不够睡。

因为父母都在北京工作,是在批发市场卖菜的,所以她只能寄宿在学校的老师家,室友都是同学,她感觉日日夜夜都无法从学习的压力中解脱出来。

苏晴朗在北京的时候是个特别开朗的孩子,和妈妈的关系很亲,所以初一的时候她还用电话手表,保持跟妈妈每天通电话的习惯,甚至有时候没时间吃晚饭,她也跟妈妈聊几句来解压。到了初二,学校连电话手表都不让用了。

老家和北京之间截然不同的学习方式,是很多孩子在返乡后遇到的第一个下马威。没有家庭的支持,你必须靠自己独自迅速地完成转变,一旦没有适应过来,掉下队可能就再也追不上了。今年9月,苏晴朗初三了,她还在努力。

第二个孩子叫李依依,这张图片是她回老家,想考县里最好的一所私立初中,当时在门口等着要考试的人群。

但李依依最终没有等来考试的机会,因为老家的学校认为她提供的小学学籍表不正规,在第一轮就筛掉了她。

为什么不正规?因为她在北京读的这所民办打工子女学校是没有办学许可证的,办学者为了解决学生的学籍问题,在自己的老家河南找了一所学校给孩子们挂靠。所以这些孩子上的是一个北京的学校,学籍表上盖章的却是一个河南的学校。学籍表上这些混乱的信息,把这个在北京班上成绩很好的孩子,拦在了心仪的学校门外。

这个孩子叫路军,是一个安徽的男生,他是在小学二年级的时候被父母从老家接到北京的,因为他以前身体不好,整天长痱子。

小升初的时候,路军非常非常不想回老家。他整天在妈妈面前念叨,如果我这次考试成绩好一点,是不是就可以不回去?是不是就可以晚一年才回去?但他妈妈非常坚定地想让他早点进入学习状态,还是把他送回去了。

回老家后,他没有固定的看护人,不同的亲戚会轮流到学校来接他,路军说自己每周五都不知道等在校门口的会是谁。到了初二,他就开始不写作业,屡次违反校规,带手机进校,被老师退学了。

我们追踪的这43个孩子,从2018年4月份到现在已经进入初三的第一个学期了,只有14个还保持着读高中的理想。但看他们的成绩,这14个孩子里真的有希望读上高中的应该不到8个。

清退

如果你没有办法入读公立学校,就只能选择城乡接合部的民办打工子女学校。这张图片是北京大兴南五环外面的一个学校,距离南苑机场很近,经常会有飞机这样“呜呜呜”的飞过操场上空。

可是,因为北京这几年大规模的拆迁、拆违改造,越来越多的打工子女学校失去了容身之所。这张照片里的学校位于北京的东南四环外,藏身在一个工厂的厂区里20年,也没逃过被拆的命运。

这张照片是去年12月中旬拍的,拆卸的机器已经逼到了墙边,就等两个星期之后学校放寒假,就正式关闭了。不断的清退,让北京民办打工子女学校的数量,从2008年奥运前最高峰的接近500所,下降到了现在的不到100所。

每消失一所民办打工子女学校,就是这群孩子,尤其是低收入的流动儿童,与父母在一起的希望又泯灭一分。刚才我说“清退”,他们真的是用“清退”这个词的,这不是我们或者媒体用的词。我亲眼看见他们用“清退”这个词,就好像这不是一个人、一个孩子,而是一间违章建筑、一间房子。

虽然过去20多年,北京的民办打工子女学校为数百万的流动儿童提供了一张父母身边的课桌,但他们的教学质量跟公立学校的差距可能在10年以上,这也是一个不争的事实。

我们用一些简单的数据来理解这中间的差距。民办打工子女学校没有政府资助,所有的收入都来自于家长交的学费,从一个学期3000、5000,到今年开始出现8000的。而公立学校,北京小学的生均教育成本是一年3万元,政府全额拨付。

你看,一个学期3000、一年6000的学费,和3万之间的差距至少已经是5倍了。更别说这是民办学校,老板还要营利。这两边教育资源的差距会全方面地体现在学校的硬件、老师、开设的科目上。

北京的民办打工子女学校基本都起源于90年代中,当时的外来务工者的孩子如果想读公立,要交高昂的赞助费和借读费,很多家庭交不起,就自己凑一凑,找一个在老家做过老师的乡亲来教孩子。后来学生人数越来越多,竟就成了学校。

我们从当时学校的一些校名,能推测出乡亲们从事的行业,像河北菜农小学。

或者能推测出乡亲们来自哪里,河北小学分校。

叫分校也很有意思,当时出现了这种学校以后,市场极端的旺盛,供不应求,太多的外来务工者想把孩子留在身边上学了。我们知道的当时学生最多的一个学校同时有八个校区,有上万的孩子。但没有办学许可证,是以一种半地下的方式存在。钱也是,怎么省钱怎么来,你看图上这个就是当时的校车。

学校的教育资源不足,办学者为了节约成本就尽量少请人,老师的课时数每周在25到30节之间。大家可以看到这张课表,一个老师,三年级、五年级的语文、科学、写字,平均每天5节,你可以想象这个老师能有多少时间用来备课。

打工子女学校老师的课时负担,基本是公立学校老师的两倍以上,但工资只有1/2到1/3,没有体制内的培训、晋升,完全是体制外的一个打工者。所以老师的流动性非常高,基本上是刚刚毕业经验不足的年轻教师为主,或者是乡村下岗的代课教师。

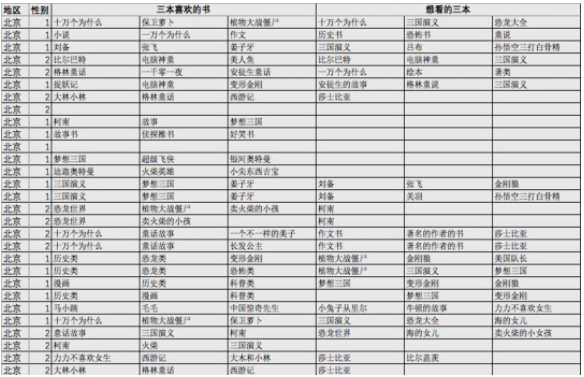

我们曾经在北京一个学校让300名四年级的孩子,写出最想看的三本书和最喜欢的三本书。大家看,想看的三本书里面有很多答案是空白的,填不出来。

我们团队曾经有一个同事,一个老太太,是从公立学校退休的老师,负责在打工子女学校里面做培训。有一次我跟她在等公交去学校的路上,她痛心疾首地跟我说,每次去学校翻看孩子们的作业本都感觉到心痛、焦急,希望自己的工作能多挽救一个文盲是一个。

我们不知道这两类学校真实的教学水平差距有多大,只能从一些细节去看。这是新年之前,我们收到很多孩子送过来的贺卡,卡片上写着甜甜的新年祝福。但从一年级到六年级,没有一个孩子能把“阿姨”的“姨”字写对,志愿者忍不住就写了正确的贴在墙上。

在这样的教育环境下,流动儿童想通过体制内教育,实现阶层跃升、改变命运的难度无异于中彩票。很多流动儿童从高年级就开始厌学,直到放弃学业。但这种放弃不是一种真正的个人选择,它是在机会不平等影响下的个人选择。

在这种不平等的条件下,弱势群体获得机会的可能被系统性的排斥。这些孩子没有机会接受公平优质的教育,成绩不行,引发对自我的否定,进而加剧对学业的放弃,形成一个恶性循环。打工子女这个群体,高中和大学的入学率如此之低,我们需要意识到这不是一个群体的素质问题,这是一个不平等的社会政策问题。

那怎么办呢?

做真正的、活的图书馆

我们机构,新公民计划成立于2007年,这13年来一直都在流动儿童教育这个领域工作,尝试过各种各样的方法,挫折感、无力感也是非常多的。

现在我们机构有八个同事,一个在做基础数据的研究分析,就是大家前面看到的图表,还有一个在做这43个孩子的返乡追踪,记录下他们的故事。剩下的人都在参与直接的行动,也就是我接下来要跟大家分享的微澜图书馆。