时代考验作家,作家创造时代。

文|伍桥

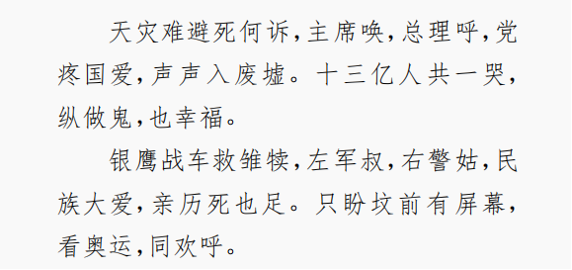

2008 年汶川地震后,山东省作协副主席王兆山发表作品「只盼坟前有屏幕,看奥运,同欢呼」,作协从此在中文互联网上的形象长期陷于谷底。

王兆山至少还遭到了中国作协主席铁凝的委婉批评,指其「无论如何是不妥」、「令人遗憾」。

很多得到作协高度肯定、获颁「鲁奖」「茅奖」的作家作品,同样频频成为网络群嘲对象。

比如 2010 年凭借诗集《向往温暖》获得鲁迅文学奖的武汉市纪委书记车延高,被网友评价为「回车键里出官诗」:

2014 年鲁迅文学奖获得者、四川大学教授周啸天,其作品也遭到网友瞩目:

然而,作协尽管大众口碑不佳,广大作家却并未避之不及。

从阿城王朔北岛莫言金宇澄阎连科,到郭敬明麦家马伯庸唐家三少,当代中国文学成就最大、商业最成功的作家多数都是作协会员,与老干体名家们并列名单。

作协的吸引力究竟何在?

一个正部级单位的诞生

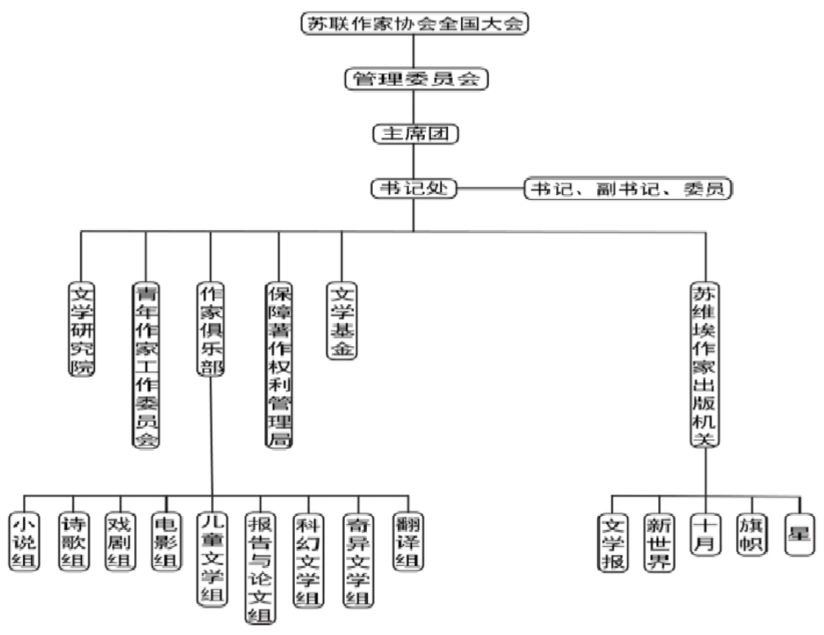

中国的作协是借鉴苏联经验的成果。

1948 年,丁玲从欧洲回国途中在莫斯科停留,向苏联作协书记法捷耶夫请教文学界的组织和领导工作,法捷耶夫将苏联经验倾囊相授:「一定要组织中央的文艺工作机关。如果现在不可能有,也必定要组织筹备会。」

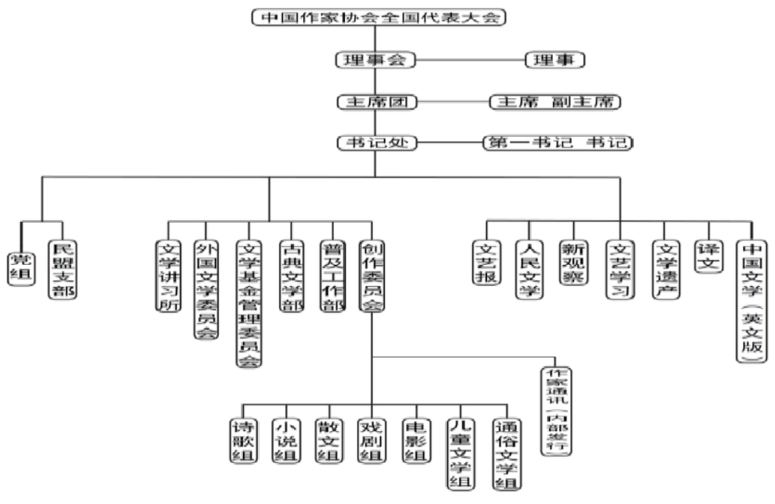

1949 年 7 月,「中华全国文学艺术界联合会」(简称文联)成立,作家协会与戏剧家协会、音乐协会、美术协会等并列其分支机构,内部架构几乎完全仿效苏联作协。

其中,只有作协被定为正部级单位,其他各协会都只是正局级。

冷战初期,东西方乃至亚非拉各国普遍拥有思想进步、社会影响力大的作家群体,对新政权而言正是开展「民间外交」、广交朋友的绝佳突破口。

周恩来、陈毅、廖承志等外交首长都经常到中国作家协会指导工作,尤其是参与作家出访事宜。刘少奇更亲自在作协会议上呼吁「不能当土作家」,要懂一两门外国语。

特殊背景下,中国作协长期拥有格外显赫的级别地位。

作家加入作协后,均拥有国家干部身份,其等级分为「文艺级别」和「行政级别」两大类,分别有相应的工资待遇。

其中,文艺级别按照作家的资历和业务水平予以评定,工资均高于相应的行政级别。

尽管工资较低,行政级别意味着更多的政治参与机会,对那些背景红专、志存高远的作家往往更具吸引力。

如赵树理放弃了月薪 270 元的「文艺二级」,宁可要月薪 218 元的「行政十级」;丁玲则放弃「文艺一级」(月薪 345 元)而选择「行政七级」(月薪 322 元)。

当时,北京普通职工平均月薪仅为 40 元左右,月收入 200 元以上几乎等于当月财务自由,作协会员的待遇不可谓不高。

还有同样模仿自苏联的稿费制度,基本稿酬加上印数稿酬,会员们出一两本书往往即可在北京买房。

据不完全统计,1950 年代拿到稿费一万元以上的作家有郭沫若、茅盾、巴金、老舍、丁玲、田汉、曹禺、艾青等 47 人。

除了优待影响力巨大的文坛名家,作协还着力培养文学新人。

1952 年,北京通县 16 岁的刘绍棠发表小说《青枝绿叶》,获得《新华月报》的转载和叶圣陶的好评,被编入高中语文教材。

四年后加入作协时,刘绍棠的稿费已经足够买下北京中心地区的一个小院,即使稍后便「犯错误」而丧失收入来源,刘绍棠仍能凭借存款度过二十一年的右派生涯。

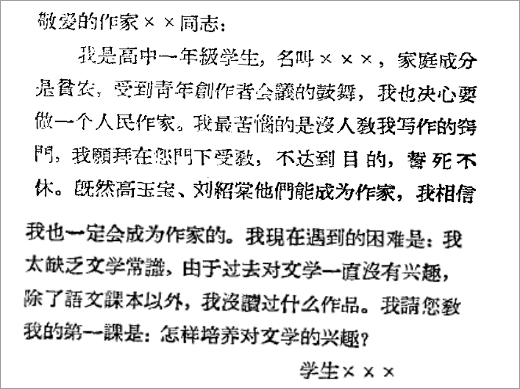

刘的成功,激发了无数青年的效法热情,如一位作家 1956 年收到的来信:

未获作协接纳的作家,则不但与此类财富故事无缘,而且已经很难再依靠文学创作来维持生计。

如被郭沫若批为「作文字上的裸体画,写文字上的春宫」而靠边站的沈从文,不但旧作被出版社告知「均已代为销毁」,而且从 1950 年 5 月开始创作的纪实小说新作《老同志》,也在七易其稿之后仍找不到一家报刊杂志愿意刊登。

困境之下,沈从文向旧相识丁玲求助,不惜表示「可以用到什么小刊物上去」「不用我名字也好」,结果还是至死未能见到这篇小说问世。

直到 1956 年「双百方针」推出,沈从文重新受到上级关注,并于 1957 年获准加入作协,人民文学出版社才将《沈从文小说选集》列入出版计划。

大打折扣的作协

1980 年代,文革中遭到摧毁的作家协会重新开始工作,但作家与作协的关系和同时期的中国社会一样面临着剧变。

曾经,作家的生活和创作完全笼罩在作协的管理之下,包括文学界的肃反工作都有「作协肃反五人小组」负责,从摇篮到坟墓均受到这一正部级单位的供养和监管。

改开以后,作协的传统功能已经难以为继,尤其难以再像从前那样轻易扭转作家的基本生计处境,而须小心应对和把控 1970 年代末爆发的文学热潮。

1985 年,在新领导王蒙的主持下,作协下属刊物《人民文学》头版刊登了现代气息十足的刘索拉《你别无选择》和徐星《无主题变奏》,两篇小说一扫「革命现实主义和革命浪漫主义相结合」的教条,至今仍是当时文学自由发展的经典例证。

作协也开始尝试调整对作家的管控模式。

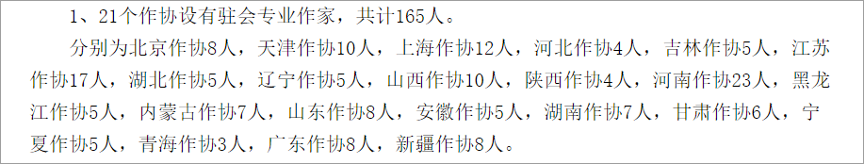

1986 年,北京作协试行合同作家制度,到 90 年代后慢慢发展出驻会合同制、专职合同制、兼职合同制、返聘合同制、选题合同制五种制度并推广到全国。

其中,只有驻会作家拥有正式编制,「苏联模式」大打折扣。

在 2008 年的统计数据中,此类挂编作家已经是少数:

1990 年代以后,作家对作协及其刊物的依赖更是与日俱减。

1992 年辞去教职成为自由撰稿人的王小波,今天已经是知名度最高、影响最广的同代作家,一生都没有加入作协,曾表示「听说有一个文学圈,我不知道它在哪里」。

1997 年王小波去世后,前往八宝山一号大厅的三百多人中,大部分是自发吊唁者,没有一个是作协人员。

此种背景下,新世纪以来不乏作家公开炮轰作协,更有不少作家公开宣布退会,甚至高调批判其「逐渐蜕变成极少数人争权夺利的宗派主义和谋取名利的工具」「根本无法也不可能代表全国广大作家的权益」。

不过,新世纪以后的作协,并未真正失去对作家的吸引力,会员人数仍然以每年 500 人左右的速度增长,郭敬明、于丹、马伯庸、张嘉佳等人都早已成为会员。

除了旧日的光环和靠拢组织的幸福感,如今加入作协还有什么用?

作家的归宿

今天,作协绝大部分收入仍然来自国家财政拨款,根据其官网数据,2018 年的财政拨款达到 2 个多亿:

有了这笔钱,作家的采风、对外交流活动可以得到支持,而这些活动往往所费不赀。查建英回忆起作协组织的新疆之行:

这是我第一次参加中国作协的活动,很是大开眼界。自始至终,我们都受到很好的照顾。我们住在四星级酒店,享用着一顿顿的美酒佳肴,听取当地官员的讲话,观看民俗表演,出席地区文化节。不论我们去哪里,当地官员和导游都陪同在左右。我们根本没有空余时间在街上逛逛,或自己去见见当地人民。当我们从一个城市前往另一个城市时,警车会一路护送。

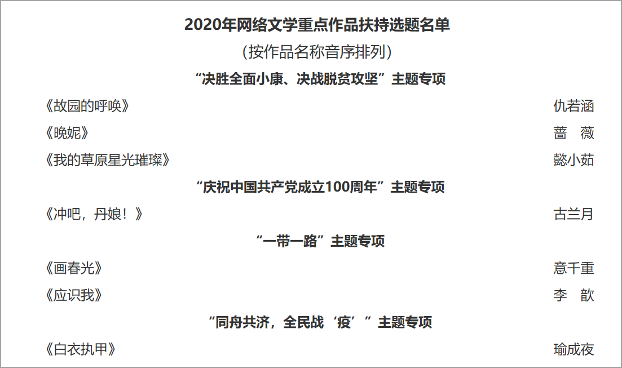

如果从事某些特定主题的创作,作家也可以得到作协基金的全力支持:

此外,中国最权威的文学奖项鲁迅文学奖和茅盾文学奖均由作协评定,其带来的经济利益并不一定限于奖金本身。

2008 年,麦家获得第七届茅奖之后,除了奖金五万元,他所在的杭州市还以 6-10 倍的奖金予以嘉奖,并分配青园小区三期 130 平新房一套、西溪文化创意产业园 380 平别墅一套,含金量突破千万。

具体评定中,这些奖项不无内部消化的倾向,如 2007 年第四届鲁迅文学奖多位评委获奖,2011 年第八届茅盾文学奖多位作协主席入选。新世纪以来,历届茅奖的获奖者无一不是作协会员。

此外,中国作家虽然在财务方面已经不再像当年那样依赖作协,但仍然可以像老一代作家那样为国家作出贡献,取得寻常文人难以企及的人生成就。

时代还在发展,也许中国作家和作协最黄金的时代,还远未到来。