作者 / 星原,Zxx(排名不分先后)

编辑 / 晖洁

排版 / y²

近日,笔者偶然观看到了一部在《这就是中国》节目第十七期《解构「西方中心论」》中张维为教授演说的片段。在其中,他以反对「西方中心论」为旗帜,对中国与西方的历史可靠性与史学标准进行了一番颇具特色且天马行空的论说。

原视频在这里

这些论述本身其实并无批驳的必要:其中的学术错误非常明显,甚至有对基础知识的完全混淆。但是,它恰好涉及了一些非常关键的话题:历史学的「真实性」与对史学论述的怀疑、政治与文化霸权对于讨论的影响、史学的学术规范与方法、以及在后殖民视角下这一「真实性」和「西方中心主义」逻辑之间的关系。

视频中,张维为教授首先展示了在西方观念与意识入侵的背景下(二三十年代)部分中国学者对中国古代历史的质疑。其次,他指出这种质疑的非法性、确证中国历史的「真实性」。最后,张教授反过来质疑西方文化和历史传统的「真实性」。张教授的发言可以抽象出一种叙事模板:过去面对西方的不自信→再确证对自身的自信→再挑战西方并建立中国对西方的优越性。这种叙事在《这就是中国》和其他类似的节目和文本中反反复复地出现。

可以发现,这正好对应了John Coakley(2004)所说的民族主义历史学中常见的叙述范式:过去的黄金时代——近期的黑暗时代——当下的斗争时代,只不过将「黑暗时代」的阐述移至开头以更好地达成叙事的意图。

同时,如前所述,这一段的讲述,强调了「西方」与「中国」的二元对立,以及「西方的双标」、「西方的虚假」等元素——这种阐述方式在同类媒体中经常出现,因此这种强调和重复也加强了一种带有明显政治倾向的思维定势。

当然,这并不是说张教授这里的叙事一定有先天缺陷——一个历史叙述是否可靠,主要靠史料是否扎实、论点是否有逻辑等因素来判断。但可惜的是,张教授的学术能力并不足以使他达成目的,反而暴露了他对历史「真相」一无所知且毫不在意。我们不妨以此机会讨论张教授所提出的问题,并点评一下他所持的观点。

(下文中张教授的原话都以"引用"标出)

1.讨论中国史

最后我想再谈一点感想,就是中国在上世纪二三十年代曾经有过一个所谓「疑古派」,代表人物是顾颉刚、钱玄同这些历史学家,他们全面地质疑中国先秦以前的历史,全盘地否定中国的远古文明,并把商周以前的中华文明历史称之为神话。随着中国崛起,随着中国考古发掘的大量新发现,这个学派的影响早就式微了。

我们先谈谈「疑古」一词。张教授根本没有讲清「疑古」的涵义具体是什么,以及它具体牵涉什么样的步骤——这导致他能够随意地对它进行意识形态化的曲解。

按照郑樵对「疑古辩伪」的阐述[1],疑古即并不完全相信前人记载中的论述,而是抛出一个质疑,接着对比同时期的记载和文化语境,以及学者本身的学术脉络辨别其是否吻合。而这种对于史料和记载的辨别考证其实是所有史学生入门第一课就要学习的基础概念,一般称之为「考据」。所以疑古对于史学来说非常正常,本就是一种最基础的基本功。

我们想说明,「疑古」决不能被当作一个西方中心话语下的文化入侵、或者对「中华文明」的刻意攻击,而是应当首要作为史学方法发展的一部分来看待。

这个词汇在民国被人所熟知,大概是因为钱玄同给自己取的笔名就叫「疑古玄同」,这个笔名来自唐代史学家刘知几的《史通·外篇疑古》的篇名。回到刘知几,究竟何为「疑古」呢?在逯耀东(2006)看来,刘知几开创的疑古风潮让史学脱离经学的桎梏,使之成为一门探索历史内在发展的独立学科。在《曲笔篇》中,刘知几指出史学是「史之为用也,记功司过,彰善痹恶,得失一朝,荣辱千载」。那为何需要批判诸子典籍呢?在《补注篇》中他认为,虽然《尚书》《春秋》都是史书,但「义涉儒家」,也就是以往对诸子典籍的研究并非脱离经学的训诂范畴,并未做到「告诸往而知诸来」,需要史学角度将这些以往被认为是经书的典籍视为史书,并进行史料意义上的考据[2]。他更是在《疑古》一章中直言「则远古之书,其妄甚矣」。

刘知几的疑古是不是他闲的没事儿无中生有呢?并非如此,刘知几的疑古亦承袭了中国传统学术脉络。在先秦,子贡就说过「纣之不善,不如是之甚也!是以君子恶居下流,天下之恶皆归焉?」(《论语·子张》),这证明从先秦开始的学者也会质疑一种历来以久的说法是否真实。而到了汉代对于文献的质疑辩伪开始规范化(孙钦善,1982),司马迁就曾经质疑过《司马兵法》的兵法是不是司马穣苴所作。他说:「余读《司马兵法》,宏阔深远,虽三代征伐,未能竟其义,如其文也,亦少褒矣!若夫穰苴,区区为小国行师,何暇及《司马兵法》之揖让乎?」这就是一种疑古方法,即质疑作者的生活氛围跟作品的文笔意境是否对得上,当然这种质疑还是非常基础。

这样的质疑范围比我们想的广很多,当下人尽皆知的《尔雅》都在西汉时期被质疑过[3],而东汉思想家王充更是在著作中直言目的「就世俗之书,订其真伪,辩其虚实」[4],可见质疑古人史实著作在西汉就不稀罕。而在之后涌现出的韩愈[5]、柳宗元[6]、释道世[7]都对不同古书作者或经书义理进行了质疑辨伪。

当然,当时并没有系统的史料学,因此许多这类的质疑很难达成任何实际学术结论。但可以确定的是,这种精神是几乎所有严肃考察历史者都会拥有的直觉,不该被任意地绑架入一种现代意识形态语境。[8]

被称作「古史辩派」(有时又称为疑古派)的代表人顾颉刚对于古史的考据正是顺承上面所说历朝历代的学者(路新生,2001;林沄,2007)。他的学问并非是文化不自信或者西方文化入侵的结果,而是脱胎于梁启超所提倡的「新史学」[9]环境而诞生的「文献学上一个综合性的新创造」[10]。「古史辩」最早来自1923年5月6日顾颉刚发表的文章《与钱玄同先生论古史书》,其中提出了「层累地造成的中国古史」,而史家的任务就是对这种多层次的「层累地」进行辨析。这让古史辨正式开始,他自己形容为「轰炸中国古史的一个原子弹」[11]。

而且,顾颉刚的真正贡献并不在于疑古辨伪本身。看完上文的人应该明白了,这种思路不是什么创举,反而是非常基础的学术手段。顾颉刚真正的贡献是基于层累说对三皇五帝的考据。 它让史学有了巨大的进展,推翻了原经学视角下对于历史的观察角度。根据对经书的考证,顾颉刚认为对于先秦的很多人物记载或者史实都是后代不断的踵事增华[12]。这是因为中国古史是一个由近到远的建构过程,后世的不断累积让早先的人物形象丰满,渐渐形成古史[13]。而他曾直言「照我们现在的观察,东周以上只好说无史」[14],这是脱离原经学对三皇五帝书写视角的尝试,即通过史学的史料考据找到一种更严谨的考据方法。也正应了他所言:「考据学者,史料学之基本方法也」[15],也就是对于先秦史实的考据必须以史料为根据。

我们再看钱玄同、顾颉刚等学者提出了何种观点和视角,以至于能被张教授指认为「全盘地否定中国的远古文明」?

钱玄同是章学诚—章太炎一脉传承下来,章学诚主张「六经,皆史也」[16],将六经视作史料。而章太炎跨越了对于经学的畏惧,将六经罢黜为史,把六经解释权从训诂为主的经学转移到史学上来,认为「夷六艺于古史,徒料简事类」[17],指出经书只能用于「考迹异同」不能「寻求义理」[18],并将经典以史学意义进行分类,例如将《礼记》视作法制史等[19]。

而钱玄同更进一步,认为六经只有史料意义,且真假混杂 [20]。他指出,史料只是史学家考据的「原料」,若是没有辨别就不能使用[21],且认为六经并非最可信的史料,史料价值远不如司马迁等专业史学家[22]。因此,这不是什么「全盘否定」(这是完全不可能的),而是史学方法的发展。

同样,顾颉刚也从未全盘否定、质疑。 顾颉刚是郑樵—姚际恒—崔东壁一路经传承下来[23],期间还受到了崔适、胡适、梁启超、王国维等学者的影响。[24]他的主张有关考据成书时间真伪和史实真伪[25],有扎实的中国学术传统根基。在史料学上,顾颉刚最重要的学术贡献是认为哪怕是荒诞的史书记载也有史料学上的考据意义[26],即「伪史的出现,即是真史的反映」[27]。

顾颉刚不是把史学记录斥为神话。他认为古人没有「历史观念」 ,而是持「致用观念」,因此并不注重史料,没有可靠的历史书写。这些没有史料做基础的历史便充斥了许多神话传说[28],以至于在人性发达的春秋时期,记载者把大量未经史料证明的古史人化了[29]。

因此,张维为教授的言论,将钱、顾二人的史学方法扭曲为了「否定历史」,并抛出「否定中国史vs肯定中国史」这样一种毫无根据的伪二元对立。这不仅在史学的方法和目的的重大问题上误导了观众,还完全忽略、无视了史学的严肃性和学科标准。 如何通过严谨的学术方法论来接近「真实」的历史这一问题,完全处在了张维为教授的视野之外—— 他更加看重历史学在「否定或肯定」的斗争中的工具作用、看重历史叙述对于维护某种正统性的效用。因此,讽刺的是,以维护历史「真相」为旗号的张教授似乎完全没有讨论如何探寻「真相」——「真相」变成了立场的附属品。

当然,在认识其作为史学发展的正常手段之意义后,我们也不该把「疑古」与其时代背景或相关学者的现实关怀完全割裂开来。这并不是说,他们因为时代原因而变得「不自信」或者「崇洋媚外」,或是「时代关怀」和「学术严谨」是不相容的。事实恰恰相反。

洋务运动后新学兴起,西方科学化研究手段的引入让中国现代学术开始职业化[30],疑古的意义就在于让「『 经学 』原来的神圣性和宗教性也在这一拆分中泯灭殆尽」 [31]。既往经学讲究 「经秉圣裁,垂型万世,删订之旨,如日中天,无所容其赞述。所论次者,诂经之说而已」[32], 这种将文本尊为金科玉律的态度,自然只能使学术沦为意识形态的附庸。而辛亥革命以来的疑古批古思潮是希望以 「取研究之态度,使得知识和思想矿物化,剥离它原有的一些心性的、伦理的意义,或难以言明的、很微妙的层面」[33]。 事实这正是整个古史辨运动的核心,例如顾颉刚曾说「要使古史仅为古史而不为现代的政治与伦理,要使古人仅为古人而不为现代思想的权威者。」 [34]

我们可以从当时学者的记录中看出,不少维护统治势力正利用复古话术愚民,鼓吹恢复旧制,主张各种宣传忠孝的思想来达到自己的统治目的,这使得疑古除了担负起现代研究科学化的重任之外,还必须面对来自旧势力的攻讦污蔑。当时的荒谬之事并不少,钱玄同记载天津发水灾的时候大总统曹锟啥也不做,就在那儿祭拜蛇精[35]。 因此,「疑古」也被用来促进思想的进步性、打破迷信。这恰是一种求真求实的学术态度,并非否定、消灭古人,而是消除旧意识形态的影响,将历史还给历史,将古人真正的展示出来。

当然,我们并不能说他们的研究都是正确的。 康有为的《新学伪经考》就是一个典型的反例,新文物的出土也推翻了顾、钱等人的一些猜测。但首先,「疑古」学者中严谨度参差不齐,例如康有为、陈独秀、胡适等的疑古均有较强政治意味在其中,但是顾颉刚、柳诒征、容庚等学者则更像是传统经学脉络下的历史化突破 ——这更加印证了所谓「疑古派」并非一个严格意义的学派。其次,如果某一历史学者的作品受了外来影响、有着现实关切、并有一些学术错误,就可以被插上「全面否定」或者「文化不自信」的标签,那么历史学界必将全面崩塌。在当时的环境中, 「疑古」揭示了学科现代化思维的滥觞,细化研究范畴来更精确地完成问题,尽力梳理既往的材料,并且对传统僵化思想展开了反击。他们的工作,在具体史实研究上或许是一小步,但在方法论上是一大步。 顾颉刚以历史化视角来看待自己的学问,认为无论是争端也好还是成果也好,已经开花,等着接下来学者结果产生更精妙的学术结论。他说:「等到金石学,考古学发达上了科学轨道以后,然后再用地底下掘出的史料,慢慢地拉长东周以前的古史」[36]。而事实上随着现代历史研究手段的不断完善和考古的新发现,这个愿望也已经达到了,这正是古史辨的意义所在。

既然维为教授认同中国是在「崛起」、中国的学术能力在不断精进,那么他也应当认同这种思想潮流是进步性的。 [37]但是,他选择了将他们变成靶子和稻草人,来巩固自己的叙事。

张教授接着说:

随着中国崛起,随着中国考古发掘的大量新发现,这个学派的影响早就式微了。

首先这和中国崛不崛起究竟有什么关系?难不成是新中国的崛起让东周之前有了信史?关于张教授话语中这种「崛起」、「权力」与历史「真相」的复杂关系, 我们将会在第二部分重点讨论。

其次,这些学者真的没有关注新考古发现吗?答案是否定的。胡适就曾经说过「以现在中国考古学的程度看来,我们对于东周以前的中国古史,只可存一个怀疑态度」[38],这正好证明了当时的学者既没有全盘否定质疑,只是基于当时的材料进行学术探讨和研究。他说:「书本上的材料诚然不足建设真实的古史……我们先把书籍上的材料考明,徐待考古学上的发见,这不是应当有的事情吗?」[39]可见维为教授举出的新考古发现例子只是数十年前的老生常谈,且已经被顾颉刚回复了,他似乎也不清楚顾颉刚究竟在做什么。

这个学派有没有「式微」是一个基本没有意义的讨论。就像新清史、西方马克思主义也并非严格的学派一样, 「古史辨派」仅仅是在当时社会和学术环境下旨趣和研究方向有近似之处的学者的松散集合,并没有统一或者近似的研究范式,不能以一种集体的姿态一起「式微」——我们也提到了,这些学者并不是被驳倒了、否定了,而是后人在他们奠定的基础上继续前进了。而且,就算是有着较强组织结构和纪律的学派,比如早期年鉴学派,内部成员的分歧和论战也司空见惯。

顾颉刚直言《古史辨》这套书本身是「是汇集一时代的人们的见解的」[40],本身是收录各方讨论的一个论文合集,人数极其广杂。[41]顾颉刚在发表《与钱玄同先生论古史书》后遭到刘掞藜[42]和胡堇人[43]的猛烈批评,而这些批评反对的文章和顾颉刚的回复文章《答刘、胡两先生书》都收录在了《古史辨》第一册中;但是顾颉刚提出的「民族非一元论」却又得到了刘掞藜的支持[44],但被陆懋德批评[45],而这些文章也分别被收录在《古史辨》第一、二册。如果说这些不足以证明什么,那胡适在《评论近人考据老子年代的方法》中对顾颉刚的材料手段进行批判,这差不多可以说明哪怕是「古史辨派」的主要提倡者相互之间也有许多的分歧甚至对立。

如果真的存在一个由《古史辨》组成的「古史辨派」,那他们一定是一群精神错乱的学者组成,经常在同一本书内支持反对再支持再反对自己的观点,最后甚至找不出几条关于史实的共识;如果不存在由《古史辨》组成的「古史辨派」,而是以相关主张组成的「古史辨派」,那么从西汉王充开始一直到维为教授的大学同事裘锡圭先生,全部都抱有这一主张;如果是以顾颉刚为中心组成的「古史辨派」,那顾颉刚一面反对一种学派一面组建一支学派,同时他自己多次从「古史辨」转变为「古书辩」再到40年代后的考信(许冠三,2003[46];余英时,2007[47]) ,在数十年时间内多次支持否定又支持自己的立场范式,那么他的一整个学派难道也一起「跟随总路线摇摆」?

张教授及其战友们似乎十分热衷于将许多在思想领域中有内部差异的个体或团体囫囵合并为某种形象模糊的、易于贬低的整体 (比如言必称「西方」思想如何如何),一起「全面否定」、一起「全面质疑」、一起「全面式微」。这也是「敌我」思维方式固化的一种明显特征。

实际上,中国史学有个传统叫做信史,也就是说把历史文献的记载和地下的文物结合起来,互相印证,成为真正的信史。

维为教授似乎也没有搞明白什么是「信史」:「 信史」指的是有文字记载的历史,也就是所谓的「Recorded history」。信史的对立物的是「prehistory」,就也是「史前史」——这和是否结合考古文物完全没有关系。按照章太炎的说法,「信史」应该是「史家载笔,直书其事,其义自见」[48],而正是因为「世儒以后之所订,而责前之固然。虽及传妄言,踰世则浸以为典要」[49],所以为了确定信史的边界,考据、疑古、辨别史料在清朝、民国才得以发展成显学。 维为教授非常有意思,在十五秒内说的话相互反驳,前一句贬低专职考据信史的顾颉刚等人,后一句又为信史而感到自豪,很难不令人思考一下他心目中的「信史」究竟是哪种「信」法。

这也充分展现了他对于历史学「真实性」全然不在意,只是为了建构自己的政治话语来进行随意裁剪。

在讨论完张教授在前文对于近代中国史学进展的高论之后,我们接着来梳理他对于所谓「西方」历史真实性的评论。

2.讨论 「西 方」 史

我就想,我们的史学家能不能采用同样的精神,同样的标准去考证一下古希腊历史?我觉得我们崛起的中国不能老是严于律己,宽以待人。我们要讲实事求是,至少应该用个大致一样的标准去考察欧洲的历史,考察古希腊的历史,看看古希腊的历史中究竟有多少可以被称为信史。我觉得我们要形成中国自己的西方学,形成自己的古希腊学,要为此打下基础。

当然可以!如果是说将史料视作史学考据的重要标准,或者把历史学是做以史料为主的文献考据研究,那么19世纪的兰克(Leopold von Ranke)已经有非常系统的阐释了(见《On the Character of Historical Science》);如果是要求史官记载必须公正,哪怕历史编纂枯燥无味也要恪守客观准则。要求历史对于过去的评价和未来的指导,以及还原事物本质面貌,那么兰克也提到了[50];如果是要求史料互证来消除不同立场和时间段对于史实的遮蔽,这更是兰克的论述重点[51]。可见这些原则早已是现代欧洲史学界的基础,而现代史学对史料范围和研究框架的拓展也实际上更超越了上述的范畴。

那么张教授在这里为什么这样说话呢?一个简单的回答是,他对于史学标准和方法基本无知,所以才信口开河。这当然是基本正确的。但是,我们从张教授下面一段话中可以看出更多端倪。

我们首先询问:难道我们中国没有在形成自己的古希腊学吗?当然有,吴于廑在1957年就出版著作《古代的希腊和罗马》,而相关学术争论更是不计其数。在这之后的胡钟达、杨向奎、何高济等学者也分别从数据史源、史料文本、后世研究等多个角度切入讨论,可见古希腊研究当时已经是中国史学界古代史研究中的重要研究。

而中国本土的古希腊训练和培养也并未落下, 有东北师范大学古希腊罗马方向的奠基人林志纯先生、在伏利堡大学担任老师的阎宗临先生、在圣彼得堡接受过严格古典学训练的廖学盛先生等等。况且中国在改革开放初期就在南开、东北师范、北京师范等高校设置古希腊罗马史的硕博学位和研究所,1986年林志纯先生就创办了英文学刊《世界古代文明史杂志》,这些不都是中国形成自己的希腊学吗?

这说明了张教授所说的这种「自己的」希腊学,并不是已经较为发达的对古希腊和欧洲历史的学术研究,而是放置在了一种意识形态化的「西方学」语境中。 这仅仅是把萨义德《东方学》所说的欧洲对「东方」客体化调转了一个方向而已,单纯是把 主体和客体的地位进行简单的互换。与其说解构了「西方中心主义」,不如说张教授只是在进行「逆向西方中心主义」,完全没有在根本意义上抛弃它的「东方对立西方」的思维方式。

许多人都对萨义德的《东方学》十分熟稔: 西方在政治上的权力和优势与知识上的霸权是伴生的。 霸权统治下的知识必然出现错误、偏见,包含了西方对东方的想象和自我投射,把「东方」(这一概念本身就是欧洲学者的主观建构)打为失语的、沉默的「他者」,东方必须要由西方「主体」所剖析和认识。它们为「西方」和「东方」两种文明之间捏造了一种本体论隔阂。萨义德说,关于东方文明的所有「论断性的概括(都)被认定为普遍真理」,比如东方人感性、屈从、嗜杀等等,这些特性被认为是亘古不变的,而东方人不可改变的劣根性正好衬托出西方的优秀、合理化西方对东方的统治。而这些隔阂「尽管表面上是客观存在的,实际上却出自虚构」。[52]

但是,许多人,包括张教授,似乎仅仅把这一理论作为控诉「西方」的一种工具,而忽视了萨义德的重要澄清: 「东方学是一种阐释方式,只不过其阐释的对象正好是东方、东方的文化、民族和地域。」因此,萨义德所展现的并不仅仅是狭义的「西方曲解东方」,而是一种塑造霸权话语的普遍方法 ,尤其是关于文化或文明的霸权话语。关于这一点在中国社会中的具体呈现,以及官署和知识分子是如何分别「误读」出不同的「西方他者」样貌来分别建立自己的权力话语和制衡话语,参见陈小眉(1995)[53]。

如果我们看一下后一段中张教授如何挑战西方历史「真实性」,就可以看出,他是站在一个认识的主体的高度,剖析一个在这里完全「失语」的认知客体的知识,并且通过「揭穿」那些作为客体的「西方」自己没有能力探究到、甚至刻意掩盖的知识内容,来将自己(作为「中国文明」的代言人)的优越性强加于上。这完全符合「逆向东方学」的样板。

我们可以明显看出萨义德受到福柯的影响:知识与权力紧密相连,甚至可以说是其一部分。在维为教授这里,这一点也非常明显: 「西方」作为客体的失语性,很大程度上是「隔离性」造成的,而不是因为它真的被「主体」统治——「西方」严肃的学界对于国内这类言论的评论或反驳因为众所周知的原因几乎无法穿透进简体中文舆论场 ,而「西方」普罗大众因为平台和语言的隔阂也无法和一般的中国观众轻易接触。与殖民时代西方在知识和政治双重领域货真价实地重塑「东方」相比,张教授的「逆向东方主义」则格局小了很多: 它完全是「内宣」,用以加强内部的话语共识。这是一种重要的区分。

萨义德说,东方学眼中的东方 「被固定、被摆放、被装入、被囚禁、一切其他的东西都被弃置不顾,只关注他们在其所现身的舞台上所实现的 『 功能 』 和所代表的模式。」 这是非常深刻的判断。而张教授在这里恰恰犯下了和19世纪欧洲的东方学者们一样的错误,即用人为的认同与认知隔阂遮蔽了现实的复杂性。

那么,他塑造的「西方」,作为他者,在舞台上扮演了什么功能?张教授想要塑造出怎样的主客体样貌?

这里我们进入了一种奇特的逻辑语境:一方面,「西方」在张教授的栏目中是一个被任意摆弄、蔑睨、品评的失语客体,对其的阐述并不是为了得到「中性」的知识,而是意欲「映出」作为认知主体的「中国文明」的某些优点。很明显,这会强化观众看待他者时的有色眼镜、并建构固化的优劣观念。但另一方面,具有戏剧性和迷惑性的是,张教授对西方的所谓「指控」,却又是用反对「西方客体化东方、西方歧视东方、西方双标东方、西方使用权力话语霸凌东方」的话术所包裹——这使得他的言论似乎获得了合理性甚至正义性。当然,反对「西方中心主义」是无比正当的,但张教授实际上是在绑架这一理念来巩固在中国舆论场中的另一种霸权话语和对抽象「西方」他者(囊括政府、学界、研究机构、大众团体等的大杂烩式他者) 固化的、敌意的认知,而不是试图打破自我和他者间的隔离。

用一个时髦的词汇来说,这就是「逆练」。

从这一点出发,他根本上否定了多数被认作来自「西方」的话语——而且甚至并不需要真正出自「西方」,只需要被指认为「倾向西方」、或者受到西方的煽动即可。 在这种扭曲的视角中,各种异质的社会团体和个人被武断划入「西方」这一模糊的范畴,而他们的思想被看作总是倾向于自大、没有自知之明、「贬低」中国、倾向于「双标」——总之是带有「威胁性」的**。**这种标签和欧洲中心主义者经常说的「东方心性」等固化标签是在逻辑上非常类似的。

因此,「立场先行主义」就是其逻辑后果——对历史和现实的知识,被当作敌我二者之间「肯定」与「否定」互相斗争的战场,获得知识本身是为了这一斗争服务的。这类关于「话语霸权」的扭曲预设会带来一种严重的后果: 「质疑」西方和「肯定」中国,在本质上变成了「中华崛起」的象征。质疑地越咄咄逼人,就象征着「我们」越强大。

而以严谨的论据和逻辑为基础的学术研究,因为往往与这一「斗争目标」不相符,就经常会被看作是向外敌妥协、是「洋奴」和「汉奸」。而「立场正确」的文字则会被赞颂,认为这是回击了「西方他者」带来的威胁,在「夺取话语权」。

在接下来张教授讨论亚里士多德的内容中,以上观念也展现了出来。我们将会在分析张教授犯下的事实错误的同时,剖析他话语中的这些倾向。

比方说,我们知道的《亚里士多德全集》已经出版了十卷,它最早的版本到底在哪里?我请教了一位史学界的朋友,他说现在可以找到的最早的残片是德国考古学家在1890年所发现的写在纸草上的文献,叫做《雅典宪章》。这个编号是叫纸草131,很有名的Papyrus 131。根据现在的考证,《雅典宪章》大概是公元二世纪的作品,但现在还没有最后确定,它究竟是亚里士多德本人的作品,还是他学生所写。所以这个作品没有被编入《亚里士多德全集》,这个文献现在收藏在大英博物馆。其他亚里士多德作品的版本大都是12世纪以后的。也就是说,离亚里士多德的时代至少有1400年了。据说,当时中东地区有一个叫“重新发现亚里士多德”的翻译运动,从阿拉伯文翻译成拉丁文,但现在好像阿拉伯文的版本都找不到了。

首先我们来说几个事实问题:维为教授提到的《亚里士多德十卷本》看样子还是苗力田老师编纂的中文版。亚里士多德作品集最早的版本是一位逍遥派学者Andronicus of Rhodes收藏并校订出版(见普鲁塔克的《Βίοι παράλληλοι》26.1),但这个说法被后世学者Jonathan Barnes(1977)反驳[54] ,他指出在Andronicus of Rhodes出版前主要著作已经流传于学界,而Andronicus of Rhodes的工作可能只是将其整合在一起。一个关键点是,因为Andronicus所收集的作品是亚里士多德未曾出版的、学派内部的文本,比如讲稿,所以这些作品反而得到了保存,而亚里士多德的公开作品却遗憾地散失了[55] 。

除了最早版本,最早关于亚里士多德文献的流传记载大概是斯特拉波在1世纪的著作《Γεωγραφικά》,其中13.1.54记载了亚里士多德死后他的一位叫Θεόφραστος的弟子继承了藏书。

维为教授既然都提到了《雅典政制》(不知道为什么被他翻译成《雅典宪章》)和《亚里士多德十卷本》,那么就应该知道《雅典政制》恰是收录在它的第十卷中,这是中译本特意增补进去的。那为什么原Bekker版没有《雅典政制》呢?因为记载《雅典政制》的Papyrus 131在Bekker版编辑完成发售二十年后才被发掘出来,所以只有单行本。苗力田在序言中说:

亚里士多德著作的残篇,自贝克尔之后,经过许多学者的大力搜求,已经大大地丰富起来。特别是《雅典法制》的纸草在1890年被意外得发现,更使这种残篇的搜集工作具有了重大意义。

想想若是有一位观众回家真买了《亚里士多德全集》,赫然发现《雅典政制》,那得多么尴尬。

维为教授为根据他自己想要达成的目的——构建「西方文明」的浅薄性以及所谓在知识上的「双标」——恣意地剪裁问题和推论来进行某种暗示。他通过暗示了亚里士多德著作在文献学上不可靠、有作伪的可能,来质疑西方历史的「真实性」。需要再次强调的是,张教授心目中的中华「主体」(所谓「中国自己的西方学」)对西方「客体」的这种质疑,目的本身是政治化的,它本身就代表中国「争夺话语权」和挑战西方权力,巩固观众对建构出的「主体」样貌的认同和自信。

但实际上,这种一厢情愿的空想话语只能建立在对「他者」的完全噤声和对学术研究的完全无视之上。 张教授似乎对文献考证的标准和方法一无所知。判断一个流传至今的古典文本的真伪和可信度,并不一定要挖掘出特别古老的残片——通过对现有不同手稿的对照,加上从其他文献中获得的背景知识,可以对一篇文本进行非常深入的考据。这种背景知识包括流传下来的目录、评论、编书记载等——比如,斯特拉波和西塞罗都对亚里士多德的作品有过记录和评论[56]。西方学者很久以前已经做了的事情,张教授戴着他的「西方学」有色眼镜却视而不见。

当贝克尔在19世纪末搜集材料出版《亚里士多德全集》的时候,他除了15世纪后的印刷版本之外,还搜集了可以找到的所有希腊文手抄稿。诚然,这些手抄稿是一般是中世纪中后期的(比如12世纪),但因为它们在不同的地点出土、保存,那么我们完全可以确定它们可以指向同一个更古久的文本——对亚里士多德作品来说,这个古老文本通常被指认为Andronicus所编辑的合集。学者还可以根据一些抄本中出现的相同的错词、漏抄、特殊拼写等特征,来画出不同手稿的树状图,以锚定我们现有手稿中的哪些是最早的、互相没有影响的。Reynolds所著的《Scribes and Scholars》(1991)中对希腊罗马经典文本流传的具体历史以及考据方法有详细记载。这本书由苏杰于2015年译进并在北京大学出版社出版,中文名叫《抄工与学者》,如果张教授看不懂原文(这很有可能),笔者并不吝啬免费给维为教授邮寄一本译本。

举个例子:在贝克尔的版本中,亚里士多德的《尼各马可伦理学》有六篇基础手稿,他将其列在了书中:

Kb Laurentianus LXXXI.11(10世纪)

Lb Parisiensis 1854 (12世纪)

Mb Marcianus 213 (14世纪)

Ob Riccardianus 46 (14世纪)

Ha Marcianus 214 (14世纪)

Na Marcianus Append. iv.53 (14世纪)

学者可以将这些手稿编辑成考证版本(critical edition)——记下副本之间的差异,并根据所有手稿、某些译文、以及其他背景文献来对分歧点进行推测。这些手稿的电子版许多都能够在https://library.princeton.edu/byzantine/ 或者各图书馆、档案馆的网站找到。当然,这些网站中的大多数即使能够被中国大陆互联网访问,也很难在中国大陆互联网搜索引擎中被搜出。这种屏障显然加剧了张教授话语中那个「西方」客体的失语性。这完全符合萨义德转述马克思的一句话:「他们无法表述自己,他们必须被别人表述。」

我们接着继续分析。

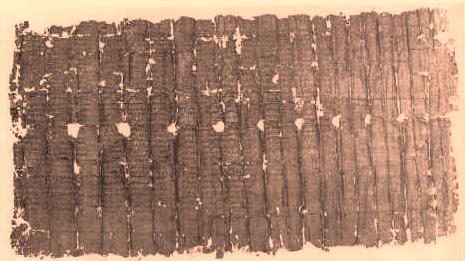

这一段十分混乱,有很多问题。首先,一个非常直接的错误是,阿拉伯语的亚里士多德抄本并没有「找不到」。留存的阿拉伯文手抄本很多,且大多数都时间上早于现有的希腊语文本。以下图为例:这是10世纪一位阿拉伯基督教翻译家Mata ibn Yunus(متى بن يونس القنائي)译出的《诗学》段落,抄本现藏于法国。阿拉伯语字迹清晰,在颂真主之名(﷽)之后,写有标题(كتاب أرسطوطالس في الشعر),也就是「亚里士多德关于诗学的书」,以及译者的名字。

同样重要的是,亚里士多德作品的传播过程并不是如张教授暗示的那样是希腊语-阿拉伯语-拉丁语这样单线的关系。实际上,虽然一些亚里士多德作品现在确实仅存阿拉伯语本,但是大多数从阿语译为拉丁语的作品后来都找到了希腊文抄本——它们保存在东罗马帝国,仅仅在西欧失传了。在我们以前文提到的亚里士多德生物学著作(牛津大学藏抄本)作为例子:根据Wilson(2011)的阐述,生物学著作在西方的首次出现是Michael Scot从阿拉伯语译本再转译为拉丁语。但是在13世纪,William of Moerbeke把它和其他大量亚里士多德著作直接从希腊语再译了一次。当然,阿拉伯语抄本也不是百无一用——它们在现代重建作品考据版时起到了极大的参考作用。总的来说,张教授的指控毫无道理。

这再次体现了张教授完全是用一种既无知又毫不在意的态度来看待历史,随意地拼接和扭曲它来达成自己的阐述目的。但更有意思的是,这里的矛头对准的并不仅仅是与现代「西方社会」无关的「西方历史」。 它更是在说,西方学界和社会大众都是盲目自大又缺乏判断力的白痴,或是竭力掩饰漏洞的伪君子、双标分子。这种「戳穿」行为直接是在攻击当下的「西方社会」。 当然,这种攻击并不能真正影响西方分毫——这种话语完完全全是面向汉语听众的,加强他们心目中对「西方」的标签,使得他们认同张教授建构的「西方他者」的样貌。从另一个方面来说,这种话语也试图使观众对 「中国主体」产生特定认知。

那么,为什么张教授代表的「中国主体」有着提出这一洞见所需的「勇气」和「洞察能力」? 从张教授的话语中可以提炼出两点: 长久的「文明优势」和当下的「崛起冲力」。 所谓「文明优势」在本视频中呈现为一种因为自认「学术传统源远流长」而获得的「认识论优势」,倚仗所谓「信史」等优秀方法来俯瞰蹩脚的西方史学——这是一种阿Q式的「精神胜利法」,毫无根据但鼓动人心。所谓「崛起冲力」,是张教授反复提及的「崛起」使得中国主体在权力话语上可以做到「赶英超美」——这种把学术探究吸纳入「政治挑战」叙事的做法无疑是十分危险的,但也因其「立场先行」特质而大有受众。这两种「优势」不仅互相巩固,还是有逻辑连续性的:它们分别巩固了阐释中华主体「过去」和「现在」的一套偏颇的霸权话语。

标签化西方能够在读者眼中建构一个与其截然相反的「中国」的模样:以一种固化的认知模式来评判优劣,是「东方学」和这种「逆向东方学」的共同目的。张教授在视频下一节就呈现了一段精彩的实例。

张教授说:

相比之下,中国的典籍,比方说《左传》、《汉书》等等,虽然也是到了宋代,雕版印刷才开始普及,但我们现在出土的一手文物很了不起,文献非常之丰富,明显比欧洲要多得多,要早得多。比方说,湖北郭店村的楚墓中所出土的《老子》竹简;我们的《道德经》有西汉初年马王堆的帛书;我们的《论语》有河北定州的西汉竹简;我们的《尚书》有清华竹简。这些都是公元前三世纪、四世纪、五世纪的东西,离我们古代先贤生活的时代非常近。

这里张教授直接开始了居高临下的评判! 但是他说的有道理吗?首先,所谓出土文献「明显比欧洲要多得多」的论断,完全没有任何根据。

如果从文献古老程度来说,我们可以看到公元前十三世纪的Enkomi泥板[57],1959年发掘于塞浦路斯恩科米地,被Henry D. Ephron认为这是一首抒情诗[58],和殷墟甲骨文的时间十分接近。

而在文献的广度和总量方面,中原气候较为潮湿,所用的书写材料(竹简等)也容易腐烂,这是不争的事实。相反,许多希腊、拉丁文献因为保存在极度干燥的埃及,就完整地保留下来。比如包含前文提到的《雅典政制》的欧克绪尔许库斯莎草纸(Oxyrhynchus Papyri)现在已经公开出版了五千多份,包含了史学、哲学、诗歌、菜谱、比赛记录等等,现在还在继续出版(总数可能有50万份之多,可以说是无比巨量)[59]。现在所说的「西方文明」的重要文本《圣经》也有公元前3、4世纪的、保存十分完整的,在巴勒斯坦境内发现的死海古卷(仅缺《以斯贴记》)。如果要狭义的欧洲出土文献的话,也不少,比如因为维苏威火山喷发而碳化因而保存至今的赫库兰尼姆莎草纸(Herculaneum Papyri),共有一千多份。

由卡尔韦伯在1752年发掘,图是1428号莎草纸。

更重要的是,并不是说发掘出来一个和现代文本类似的古籍,就可以说其「本真性」得到了确证。实际上,恰恰相反,这里有时需要非常复杂的文献考据工作。 以维为教授所说的郭店楚简《道德经》为例,传世的《道德经》通行本中写道:「绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。」楚简《老子》甲的开头却是:「绝智弃辩,民利百倍;绝巧弃利,盗贼亡有;绝伪弃诈,民复孝慈。」[60]一种猜测是,通行本或许被尊儒者篡改过来污名化老子的学说,当然这还需要很多仔细考察。与之类似的是,Ehrman(2007)也讲述了《圣经新约》文本和考古进展之间的差异,以及讨论了文本是如何在多个世纪的传播过程中发生变化的。总之,考古学和文献考据是一个复杂的学术问题,这是不同国家的学术界都面临的问题,而不是张教授可以随意挪用的工具,更不是某种文献出土「我比你早」的竞赛。

说了这么多,我们认为已经证明了维为教授在这里建构的叙事是不堪一击、且几乎可笑的,但是值得注意的是,它所巩固的一套霸权话语,是非常有力的。这是一个完全不能忽视的问题。

西方的形象通过被东方主义化被逐渐侵蚀,成为一种无地域的空间,由政治阴谋和虚假想象构成了一个无法识别的文明地标,象征着一种虚伪。而作为真实所在的参照物「东方」则不断从虚无的西方形象中找到自身增殖力量,同时增殖力量本身又反过来强化这一认知。

维为教授通过质疑西方的文化根源来寻求对中国的认同,采用一种阴谋论来架构对话西方的桥梁,这看似是一种他者意识争取回到中心位、取代现存中心话语的努力,但只是通过不断绕圈来营造自己回到中心位的幻想。它对于中心话语(比如欧洲学界)并没有任何触动,但这并不是张教授所关心的重点。幻象本身,才是重点。

3.尾声

但是我个人也认为,我们也要注意另外一种倾向,不能轻率地否定古希腊,认为古希腊历史肯定是伪造的。古希腊历史的很多谜团,实际上我觉得还需要大量扎扎实实的研究。

当然,在最后,张教授给自己留下了台阶:我是讲究学术严谨的!但是他的用词显得十分做作:不能「轻率否定」、认为「肯定」伪造。难道还能够「深思熟虑」地否定吗?伪造一整个文明的历史是什么概念,又能有谁有这么大的本事来伪造?这些用词都几乎无法理解。如果以这样的逻辑,那写出一整本《希腊伪史考》的何新「先生」、写出一整本《虚构的西方文明史: 古今西方 『 复 制中国 』 考论》并「考据」出希腊语和希腊哲学都是根据中国因素而伪造出来的的诸玄识先生[61],算不算扎扎实实了呢? 张教授的这种退让实际上并没有任何实质性的划界。

这让我们想到另一位奇人Анатолий Фоменко(福缅科),莫斯科国立大学的数学教授,是所有何新、诸玄识、黄河清、董并生、杜钢建、生民无疆等的祖师爷。他搞了个叫новая хронология(新年表)的伪史学项目,主张耶稣在十一世纪生于罗马帝国俄罗斯总督的亲戚玛利亚家里,在君士坦丁堡被杀死,愤怒的俄罗斯人民在1204年发动名为троянская(特洛伊)的大战,攻下了君士坦丁堡并建立第三罗马。之后宗教改革让俄罗斯的土地被瓜分,罗曼诺夫家族和新生的美国联合起来出卖俄罗斯,将俄罗斯的历史篡改。

福教授的奇妙言论浩如烟海,例如他说蒙古人在十七世纪征服中国,因为蒙古人就是满族人;德皇Friedrich I因红胡子出名,也被人叫做Barbarossa(红胡子),但他其实是варваром русским(俄罗斯蛮族);中国的长城也是康熙时间为了防御俄罗斯帝国开始建的,现在能看到的都是斯大林时期建的;把Сирия – Ассирия (叙利亚—亚述)倒过来读就可以读成Русь – Россия (罗斯—俄罗斯),所以亚述其实就是俄罗斯。

有意思的是,诸玄识「先生」在《从伪造希腊语看中文派生现代西方语言》中还引用了福缅科。

但和维为教授不同的是,不同领域学者都对 福缅 科做出了批评。例如,他认为托勒密的天文学记载中出现了只有十世纪才会出现的数据,但著名天文学家Ю. Н. Ефремова指出福缅科不仅数据全部造假,还完全计算错误;还有他用碳十四认为巨石阵是十八世纪建的,但史学家Д. М. Володихин指出其根本不知道碳十四,同时使用的史料有严重的造假。俄罗斯考古界泰斗В. Л. Янин称这种现象是一种病态,并严厉指责莫大出版社出版福缅科的历史科幻小说是在模糊科学和反科学的界限。

目前史学界主张不与福缅科进行对话,例如и. Cвентицкая就说在学术证据层面去跟他争是完全无法想象的,反正世界史学界对他的重构也完全不在乎。但更值得是出现这种荒谬现象的土壤,以及传播的途径!反观维为教授,他似乎没有受到任何来自学界的批判,反而利用自己的身份在不少群体中深深扎根,这着实是一个需要反思的现状。为什么呢?

注释 :

[1]见郑樵的《六经奥论》卷四 [2]也既《惑经》开篇所言 「今惟摭其史文,评之于后 」 [3]见葛洪的《西京杂记》卷三 [4]见《论衡·对作》 [5]见廖莹中的《东雅堂昌黎集注》卷十四 [6]见柳宗元的《柳宗元集》卷四 [7]见释道世的《法苑珠林》法苑珠林卷六十九 [8 ] 我们用钱玄同『疑古』这个笔名为例,展现一下疑古方法的具体操作。钱玄同第一次使用『疑古』做自己的笔名应该是在1925年8月17日「见《语丝》第四十期的《废话「废话的废话」》」。他在文章中说最早『疑古』是来自朋友给自己做的刻章,希望长寿的意思,只用于新闻投稿。这个时候我们可以质疑黎锦熙认为钱玄同使用这个笔名是否来自刘知几,因为这篇《废话「废话的废话」》并未讲述这个名字的由来,章依萍在《枕上随笔》指出钱玄同说『四十岁以上的人都应该枪毙!』的时候还不叫『疑古玄同』;而顾颉刚指出钱玄同使用这个笔名是在『十四年八月』开始使用[7];郭湛波「1935」的著作《近五十年中国思想史》中也提到钱玄同是在民国十四年把姓改为了疑古。那么结合黎锦熙指出钱玄同是在中年开始使用这个笔名,和多方记录的时间一致,以及『疑古』的词源和钱玄同的学术脉络,在未有的更多的证据发现下,基本可以确定钱玄同正是在民国十四年八月「也既1925年」,根据刘知几著作中的篇名将自己改姓疑古。 [9]见《宝树园文存》第6卷的《顾颉刚自传》;李长银「2014」的《导夫先路:梁启超与“古史辨运动”》和王晴佳「2017」的《顾颉刚及其“疑古史学”新解———试从心理、性格的角度分析》 [10]见余英时的《顾颉刚、洪业与中国现代史学》 [11]见顾颉刚的《我是怎样编写〈古史辨〉的?》 [12]见《1921年11月5日致钱玄同信》 [13]见《古史辨第一册自序》 [14]见《致王伯祥:自述整理中国历史意见书》 [15]见《考据学为史料学基础》 [16]见章学诚的《文史通义·易教》 [17]见章太炎的《清儒》 [18]见《诸子学略说》 [19]见《论经的大意》 [20]见钱玄同的《〈吴虞先生的来信〉的“读书感”》 [21]见《重论经今古文学问题》 [22]见《研究国学应该知道的事》 [23]见顾颉刚的《我是怎样编写《古史辨》的》 [24]例如其代表作《五德终始说下的政治和历史》有崔适所认为的『刘歆利用五德来改造古史』的启发「见《中国上古史研究课第二学期讲义序目》;崔适的《史记探源》卷一」;还有王国维提倡的史料无高低之分,重视民间史料记载「见王国维的《文学小言》」,也被顾颉刚重视,指出贡献在于『经书不当经书「圣道」看而当作史料看,圣贤不当作圣贤「超人」看而当作凡人看』「见顾颉刚的《悼王静安先生》」。 [25]见胡适的《介绍几部新出的史学书》 [26]见顾颉刚的《秦汉的方士与儒生序》 [27]见《古史辨第三册自序》 [28]见《战国秦汉间人的造伪与辨伪》 [29]见《答刘胡两先生书》 [30]见余英时的《士与中国文化》;罗志田的《近代中国社会权势的转移》 [31]见黄进兴的《皇帝、儒生与孔庙》 [32]见《四库全书总目》经部总叙 [33]见熊十力的《文化与哲学》 [34]见顾颉刚的《我是怎样编写?》 [35]见《钱玄同日记》 [36]见胡适的《自述古史观书》 [37]见梁启超的《清代学术概论》 [38]见胡适的《中国哲学史大纲》 [39]见顾颉刚的《古史辨第二册自序》 [40]见顾颉刚的《古史辨第三册自序》 [41]见张越的《《古史辨》与“古史辨派”辨析》 [42]见刘掞藜的《读顾颉刚君〈与钱玄同先生论古史书〉的疑问》 [43]见胡堇人的《读顾颉刚先生论古史书以后》 [44]见刘掞藜的《讨论古史再质顾先生》 [45]见陆懋德的《评顾颉刚〈古史辨〉》 [46]《新史学九十年》 [47]《未尽的才情———从〈日记〉看顾颉刚的内心世界》 [48]见章太炎的《史学略说》 [49]见章太炎的《征信论》 [50]见Leopold von Ranke的《Geschichten der romanischen undgermanischen Völker von 1494 – 1514》第四页 [51]见Leopold von Ranke的《Deutsche Geschichte im Zeitalter derReformation》的第六、七章 [52]引用都来自《东方学》汉译原文 [53]Occidentalism:A Theory of Counter-Discourse in【数据删除】 [54]见《Roman Aristotle》 [55]见Barnes,1995 [56]见Barnes「1995」 [57]见HenryD. Ephron的《TheJeson Tablet of Enkomi》 [58]见Jacqueline,VassosKarageorghis的《SyllabicInscriptions from Cyprus 1959-1961》 [59]可以关注牛津大学对此的专门项目:http://www.papyrology.ox.ac.uk/POxy/ [60]参见https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=784211&remap=gb

[61]参见诸先生的博客http://blog.sina.com.cn/s/blog\_646ae1f80102zp2l.html

参考文献及书目 :

期刊论文

孙钦善:《古代辨伪学概述》「上」,《文献》1982年第4期

钱玄同:《废话「废话的废话」》,《语丝》1925第40期

林沄:《真该走出疑古时代吗?——对当前中国古典学取向的看法,《史学集刊》2007年第3期

余英时:《顾颉刚、洪业与中国现代史学》,《明报月刊》1981年第5期

素痴「既张荫麟号」:《近代中国学术史上之梁任公先生》,《大公报·文学副刊》 1929年第57期

李长银:《古史辨运动的兴起-一个学术史的分析》博士论文 2013年

李长银:《导夫先路:梁启超与“古史辨运动”》,《北京社会科学》 2014年第12期

王晴佳:《顾颉刚及其“疑古史学”新解———试从心理、性格的角度分析》,《中华文史论丛》 2017年第4期

王本朝:《从复古到反复古:钱玄同的民族国家认同》,《中国现代文学研究丛刊》2019年第8期

朱浩:《论析章太炎的“信史观”》,《历史学纵横》 2017年第3期