作者:郑楚然

一个多月前那场针对女权主义者的网络恐怖主义袭击(点击阅读:网暴中心的女权者(续):巨大的恐惧中,“记得我们真实的生活”)看起来已经告一段落了。打着爱国旗号网暴别人的流量博主已经换了好几个狙击对象,几乎所有代表平等和公正的议题都被他们抹黑了个遍。

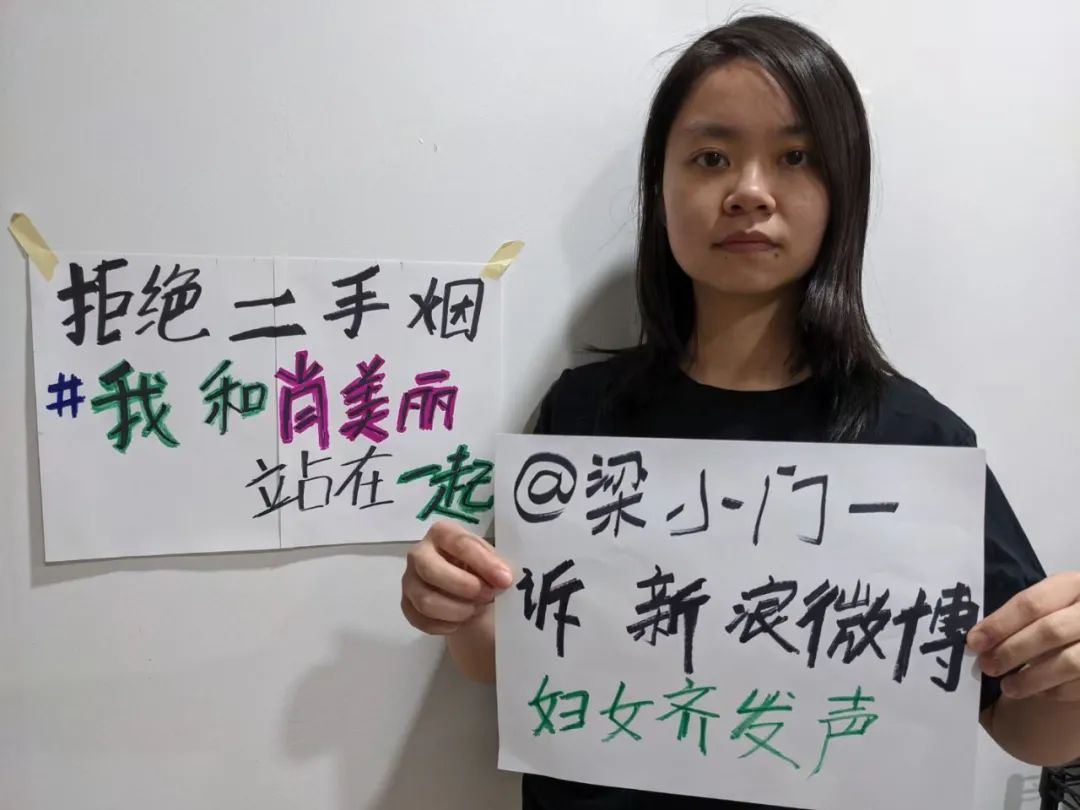

但这并不代表这场袭击已经过去了。网暴者时不时还在猥琐地恐吓女权主义者,把一切真诚和美好扭曲为“境外势力”。而作为首当其冲被攻击的女权主义者,我们也没有偃旗息鼓。梁小门(真实姓名梁晓雯)、肖美丽和我都对新浪微博发起了民事诉讼。

如果不是梁小门第一个告了新浪,把那些枯燥的法律条文整理好,把那些让人烦躁的取证和起诉程序梳理出来,我可能就没有办法下决心告新浪了。在对着小门的材料写诉状的时候,我突然间意识到,梁小门对我和我的女权运动生涯来说是一个特别重要的存在。当我在一些文章中写“我们女权伙伴在一起的时候,上天入地都不怕”,我脑子里出现的第一个人就是梁小门。

“不怕羞”的女权主义者

10年前我加入了一个青年同志组织做志愿者,当时梁小门已经在那个小组里服务一年了。她眼睛贼大,神态经常看起来像一个天真的小孩,但是嘴里总会蹦出雷死人的话。她在做自我介绍的时候总会说:“大家好,我叫小门,门是肛门的门。所以有的人会不小心把我叫成了‘小肛’。”大家都会震惊地大笑。在同志组织里的工作者对身体和性是祛魅的,所以总显得百无禁忌。作为一个无厘头幽默爱好者,我死死地记住了这个说话毫无顾忌的女生。

她告诉我她是一个腐女,喜欢耽美小说里面的男男恋人们。高考前她听说在广州大学城有一个同性恋公益组织,报志愿的时候就专门挑了大学城里的华南理工,然后报名成为了这个公益组织的志愿者。当时我觉得这个女生太离奇了,怎么会有人因为这种理由而决定自己读哪所大学呢。

我告诉她我是一个女权主义者。她也觉得很惊讶。她说她小时候不喜欢自己是女性这个事实。如果有人要她承认她是一个女人,她会觉得很可怕,很丢脸。因为在家里吃饭的时候,她发现她的姐姐、妈妈、婆婆说的话,会被其他家庭成员认为是不重要的,只有男人说的话在饭桌上才有分量。“我害怕成为女人,因为我害怕自己的意见变得不重要。”

直到长大之后她才意识到,她的害怕是社会上的厌女氛围导致的。她明白性别平等的重要性,但是她本来以为女权主义者都像国外新闻里那些当街脱衣服抗议的人那样,离我们的生活很遥远,也很容易被讨厌。那时候,她没想到会遇到我这个活的、还周围大声宣称自己是女权主义者的人。

我们都觉得彼此是很出奇的女人,开始成为朋友。我们一起参与了2012年的“占领男厕所”行为艺术——4年后这个行动收到了回响,由国家主导,对男女厕位的数量比例作出了政策改善;我们一起穿上染血的婚纱在街头呼吁路人关注家庭暴力给妇女造成的伤害;我们一起发起了“吃掉咸猪手,拒绝性骚扰”的行为艺术。那是一个很幽默的行为:我们搬了27斤咸猪手放在闹市,然后一只一只吃掉它。当时有网民在新闻评论下留言:这个女生不照照镜子,怎会有人性骚扰她,在大街上哗众取宠,真是不怕羞。网民羞辱的就是梁小门。

我记得当时小门一点也不生气,她说:“我就是一个不怕羞的人,那又怎样?”

她瞪着那双大眼睛,略略皱眉,歪着头,一字一句慢慢地说出这句话。我发现每当她要说一些让我觉得很震撼的话语时,总会露出这样的表情。

小门继续做着各种被人说成“不知羞”的行动。2013年,大家发现一些专业高考招生分数线男低女高,这意味着女生和男生学同样的教材、做同样的题、考同样的考卷,却要比男生多考几十分才能挤进这些专业。教育部对此的回应是:这都是“基于国家利益”作出的安排。大家都觉得这种回应太混球了,等于什么都没解释,无视女生的受教育权。当时有人提出,教育部的回复等于零,“我们应该剃个光头来回应他们的零”。

小门特别开心,她说她从高中的时候就想看看自己剃光头是什么样子的了,但是一个人总是没有勇气。现在可好了,有几个朋友愿意和她一起剃,而且剃得那么有意义,值回票价了。于是几位女权伙伴——小门、肖美丽、李麦子和太阳就在广州文塔前一边朗读给教育部写的建议信,一边在各大日报、晚报的相机、摄影机前用剪刀铰掉了长马尾,用给小孩理发的电动推剃了光头。

那段时间,因为这些有效的女权倡导行动,我们被邀请到很多高校做讲座和分享会。小门每次出去做演讲,都会用她的光头做开场白。她说她以前没有没有机会发现自己的发际线具体长什么样子,剃头了之后才知道是像金角大王一样突出两个“角”。为了隐瞒家人,她买了一顶和她本来的发型发色一摸一样的假发,一回家就戴着,关上门睡觉才脱下来。她外婆从电视上看到她剃头的新闻,又气又有点好笑地给她打电话说:女孩子不能剃头的啊,会很羞很失礼的啊。

这时候台下的学生们都会哈哈大笑。我们就会从对女性外貌上的刻板印象的“羞”讲起,一直讲到受教育、就业过程中的性别歧视问题。

小门问我,记不记得在一个职业学校里发生的事。当时我们分享了女权伙伴们一起做的反就业性别歧视的行动。演讲结束的时候,有一位女生站起来发言,突然就哭出来了。她说:“很感激你们,竟然会提出这个议题。”她说一直以来她只能感受到找工作的时候她总是比同班男生更艰难,但是从来不知道这和性别有关,也没有发现那是一个需要被讨论的严肃问题。

“像我们这种大专院校出来的学生,又是女孩子,找工作的压力真的好大。”

女生说,如果不是听见我们来学校做的分享,她一辈子都只能对自己这种压力习以为常。这次演讲让她第一次意识到,女生找工作比男生难是一种不公平的社会问题。“我觉得醍醐灌顶啊。”

我其实已经不记得这件事了,但是小门一直记着这位女生在台下哽咽地说谢谢的场景。她说这个场景常常让她对自己女权行动者的身份感到骄傲,因为我们通过自己的行动,让那么多女生意识到自己的遭遇并不是自己做错了什么,而是整个社会结构的性别歧视问题,而这些问题是可以通过我们的努力有所改变的。

但是,微博上的网暴者却把这段经历扭曲成“境外势力女权主义者居然已经早早地进入大学渗透腐蚀年轻人了”。小门特别生气地和我说:“2013年和你们一起去高校巡讲的日子是我人生中很重要、很自豪的经历。但是他们(网暴者)完全不听我们在说什么,只是假装紧张和吃惊地叫喊着要把我们抓起来。而且我们还炸号了,没法反驳!太不公平了!”

在不公平的世界挺身而出

“不公平”这个词是小门常常会用到的词。在讨论女性受教育权被侵犯的时候她会说到这个词,在街上看见男人插队还振振有辞时会说到这个词,在律所实习,发现大公司利用法律向小摊贩索取天价赔偿的时候,也会说到这个词。所以在她本科毕业之后,她去了纽约攻读法律硕士学位,她希望用她的专业帮助那些被伤害的人们。

那时候她和我视频,给我看她考律师的书的照片,那是很多本像枕头那么大的厚书,堆起来比她还要高。我说这些话怎么写得那么难懂啊。小门露出了她招牌的表情:瞪着大眼睛,眉头略皱,歪着头。她语气很慢地说:“法律这个行业就是这样故意让你看不懂的,他们故意提高懂法的门槛,要接受了特别专业的训练才能加入懂法的行列。这样他们就把人区分成不同的等级,等级低的人就会被有特权的人拿着法律的武器攻击。我想做的就是帮助人们不被这样的特权伤害。”

梁小门现在是一名非常忙绿的律师了,每个月都要有两到三天在纽约民事法律援助提供法律服务。她特别自豪于这份工作,因为在纽约,免费的华人律师非常少,很多华裔的底层劳动妇女在遇到法律纠纷的时候大多很艰难,几乎没有法律工作者可以听得懂她们说的话,更不用说帮助她们了。

小门则可以顺畅地和她们沟通。最近她打赢了一个官司,特别振奋。那是在疫情期间,很多打工者都没有办法得到正常收入,交不起房租,他们的房东就开始违法地驱逐这些租客。很多人会以为给不起钱就搬走是天经地义的,但是在纽约,法律会保障租客的居住权,房东不可以擅自赶人。

但是这起案件的房东天天骚扰女租客,非常粗暴地羞辱她。房东只敢用这种方法逼迁女租客,却不敢用同样的方式对待男租客。小门——现在是梁律师,就帮助这位女租客一步步走法律程序,最后拿回了违约金。

但是当微博上的“爱国博主”尽情抹黑小门时,“为纽约底层妇女提供法律援助”就被说成了“为境外NGO从事反华工作”。他们愚蠢,却杀伤力巨大。

在小门起诉了新浪微博的三天后,有一位女孩加了她的微信。女孩说,她的微博被禁言了,她非常难过,甚至有点崩溃,整晚都睡不着。这位女孩的微博尽管粉丝不多,却和其他用来做水军控评的小号不一样:她记录自己的大学生活,吃宵夜、逛街、晚自习、做兼职,记录自己的真实感情和成长经历。她也会转发一点弦子“米兔”案的消息,谈谈自己的感受。最近她却因为转发了梁小门起诉新浪微博的消息,而被禁言了30天。

“她的经历更加衬托了新浪微博的无耻。她是一个活生生的人,她的数字身份鲜有人知,默默被捂嘴,没有人知晓。新浪微博的无耻之处,在于它在偷偷地、人为地排除了女权支持者的声音。让我们以为已经没有人会支持我们。”

但他们阻挡不了女权伙伴们线下的联结。小门在纽约一直组织华人的女权活动。她组织小组一起排练、演出话剧《阴道之道》,向大家介绍中国女权运动。在2019年9月11日,Jingyao诉刘强东强奸民事案第一次听前听证,梁小门组织了其他在美国的女权伙伴去现场支持的声援活动,并且把第一手资料传播回给国内的关注者。因为她是这次听证的唯一中文信息源,国内的媒体不得不引用她的来源,打破了国内只有对方提供报道线索的局面。

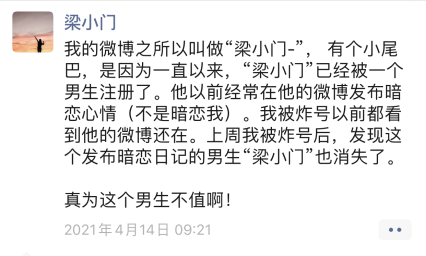

她依然和以前一样是一个热爱无厘头幽默的人,常常会说一些惊人的笑话让大家一边惊一边笑。每天晚上被工作和网暴虐待完后,她会躺在床上不停看搞笑视频。她会去街角的公园堆雪球,会皱着眉头吃草一般的沙拉,然后冲进中国餐馆连吃3个烧卖。在被炸号之后,她还有心情替另一位叫“梁小门”的、素不相识的男性微博用户叫屈喊冤:

被网暴的这段日子,我和她打电话。我们有特别多无力感,特别多吐槽和抱怨。但是我能感到我们有一种默契,就是我们“死不认输”。我感叹说,为什么我们是这样的人呢,别人看见不公平就忍忍过去了,我们为什么会这样死磕个十年?

小门沉默了一下说,最近,她初中时候的好朋友兼副班长韵琪心脏病去世了。她是一个对小门来说很重要的人。初中的时候,她读的学校同学们普遍家境优渥,大家都被家人用小轿车接送的,但是梁小门却是妈妈踩自行车送去学校的。有一次,班上有一个男同学看见了自行车,特别想拿这件事来羞辱梁小门家境不好。男同学扯着韵琪的手嘻嘻哈哈地说:“你知道吗,梁小门的妈妈是踩着单车来送她上学的!”

小门在那一刻非常紧张。就在这关键的0.1秒,韵琪回怼了这个男同学:“踩单车那又怎样?”

男同学非常尴尬,觉得自己的行为有点羞耻。但是小门马上就不紧张不羞耻不害怕了。韵琪作出了这样简单的一个选择,帮助了小门免于遭受很有可能发生的校园歧视甚至欺凌。“很多人以为维护社会正义是很难的,但其实维护正义,只需要说’那又怎样’这四个字。”

小门说,她很感激韵琪。在她成长的每一个阶段里,总能找到这种气质的女生,勇敢、正直、善良。小时候有韵琪,长大之后,就认识了像我和肖美丽这样的女权伙伴。她说:“很多时候,我之所以可以很积极地行动,改变现状,是因为我也想成为这样勇敢和正直的人”。

一个人的时候不敢剃光头,但是一群人一起剃,就有了打破传统女性形象的勇气;一个人没有办法面对起诉新浪微博的压力,但是一群人一起告,就不怕只有自己承受那些反扑。我们在这个艰难的世界里互相寻找可以学习的楷模,互相给予勇气回击施加在我们身上的伤害,我们成为十分不同但是有着相似气质的女权主义者。

现在我每次看到大大小小的网暴型账号对我、对其他女权主义者的讨伐,我就会想象小门是怎样洒脱地面对的,我会觉得舒服一点——她睁大眼睛,略皱眉头,歪着头一字一句慢慢地说:“我的成长轨迹是女权觉醒、参与公共事务的轨迹。他们把它污蔑得如此不堪,但是他们指出的所有罪状,每一条我都很自豪。”

*韵琪为化名