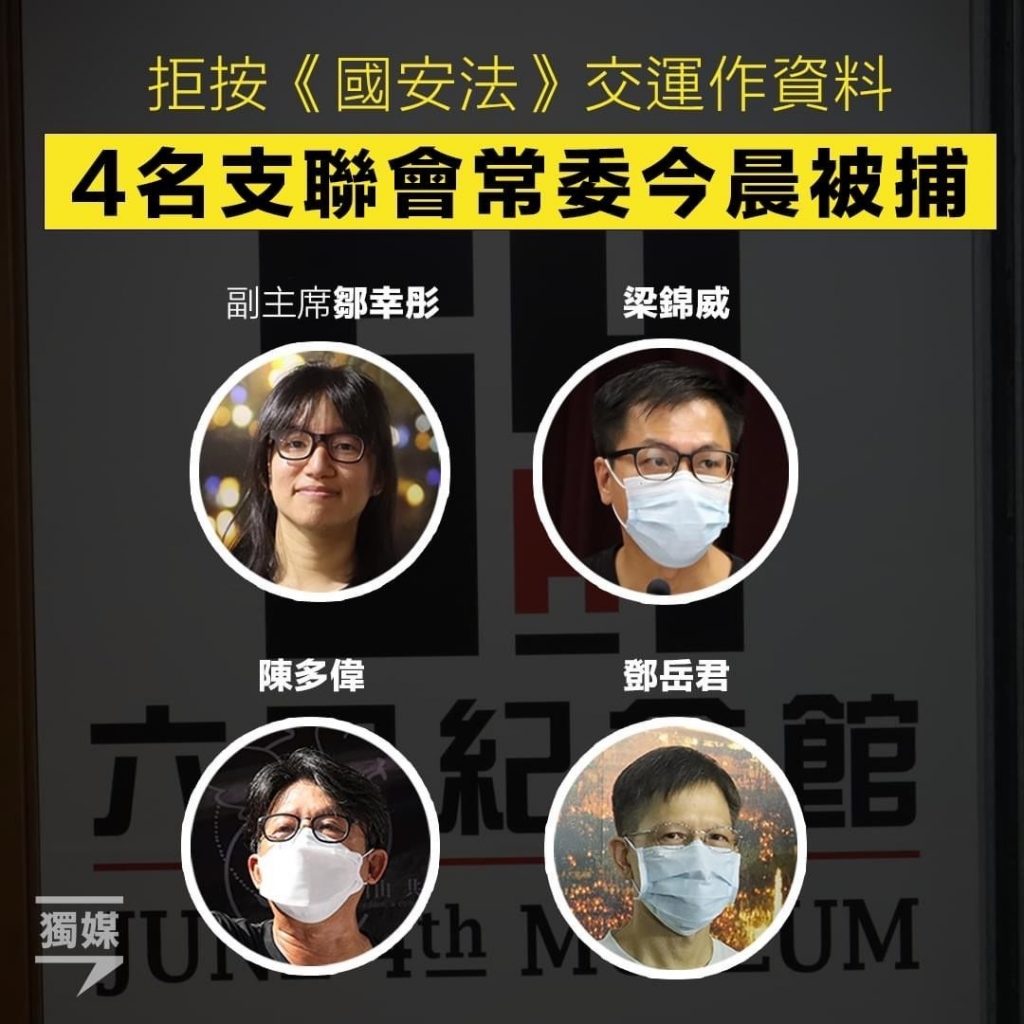

CDT编者注:“笃灰”,粤语,意思是“告密“。2021年8月,香港警务处国安处表示有合理理由相信支联会属于“外国代理人”,要求其在9月7日前提交资料。支联会副主席邹幸彤9月5日表示拒绝,并宣布将于25日召开会员大会决定支联会是否解散。9月8日,香港支联会副主席邹幸彤与常委梁锦威、邓岳君及陈多伟被国安处逮捕。本文为邹幸彤撰写的拒绝向国安处提交资料的理由。

作者:邹幸彤(香港支联会副主席、大律师)

“我们是时代的孩子

这个时代是一个政治的时代

所有你的、我们的、你们的

日常和夜间事务,

都是政治的事务。

不管你想不想要,

你的基因有政治的过去,

你的皮肤有政治的色彩,

你的眼里有政治的神情。

你说的话,有政治的回音,

你的沉默,诉说著许多话语,

横著看竖著看都是政治性的。”

——《时代的孩子》节选,Wisława Szymborska

香港国安法刚通过时,我就和一些 NGO 团体讨论过第四十三条下当局强制个人和组织交出资料的权力,并称之为“强制笃灰条文”。当时大家就已经注意到,国安法下无缄默权,似乎应对的唯一办法,就是尽量不收集和保存资料,那么一旦命令来到,要交也无从交起。

但总有一些法定的资料必须保存,总有一些机构的老人会有记忆在脑海,总有一些信息尽力找是可以尝试找到些。找,还是不找,又能找到多少;交,还是不交,又能交到多少?

没想到第一批要面对这个问题的人里面,竟然有自己 — 8 月 25 日,支联会现任七名常委收到警方国安处来信,指支联会是“外国代理人”,并引用国安法第四十三条实施细则附表 5,要求收信人在两周内交出信中指定的资料。

无远弗届的“外国政治组织代理人”

国安法第四十三条实施细则的附表 5,全称是《关于向外国及台湾政治性组织及其代理人要求因涉港活动提供资料的细则》(下文简称“附表 5”)。

顾名思义,这条只适用于“外国及台湾政治性组织及其代理人”。问题是,什么是“外国及台湾政治性组织及其代理人”?谁有资格决定某个组织的“定性”?按什么标准决定?需不需要有任何证据?

根据附表 5,“外国代理人”(foreign agent)指的是符合下述条件的人:

受外国政府或外国政治性组织直接或间接指使、直接或间接监督、直接或间接控制、雇用、补贴或资助,或收受外国政府或外国政治性组织金钱或非金钱报酬;及

为外国政府或外国政治性组织的利益而进行其全部或部分活动而“政治性组织”则定义为“政党”和“追求政治目的之组织”。

从上述条文可见,“政治性组织”的定义甚为宽泛,几乎可以囊括任何类型的公民社会组织、智库、基金等。关键在于何谓“政治目的”— 以维护工人权益为目标的工会算不算有政治目的?追求社会公义的教会呢?推动扶贫呢?教育呢?性别平权呢?法治呢?一个想社区多条缓跑径的跑会,会不会也跌入“有政治追求”的框框?会花费大量资源去推动政策改变的科技巨头呢?商会呢?一所对教育政策有意见的大学?

“政治”这一概念并非法律概念,本身的意涵非常宽泛多变,甚至可以说有人的地方就有政治。而政治参与本应是管理众人之事,更是民主社会的基础,将社会上的组织以政治和非政治来划分,然后适用不同的法律,本身就不合理,国安法更是将本该再正常不过的公民公共参与妖魔化。仅因为一个组织有“政治”性质,当局就可能任意向其索取资料,本身就是对自由结社和公共事务参与权的莫大伤害。

再来看看“代理人”这个概念。

“指使”、“监督”、“控制”、“雇用、补贴或资助”、“收受报酬”这些词中,比较实在而容易证明的大概就是资助或报酬。那么最受影响的大概就是各种国际组织的职员 — 只要机构被定性为“政治性组织”,受资者、受薪者的“代理人”身份就跑不掉。难怪国际组织似乎都准备要撤出香港了,它们一日在港运作,一日就有被迫交出整个组织隐私的风险。

然而香港(本来)作为国际城市,跨国的交流、互助与合作本来就是再正常不过的,因此即使是本地组织,也很有可能出现接受部份境外的资助或监督的情况。举个例子,某本地团体举办一个国际研讨会,合办方有份出资,算不算收受资助?研讨会的情况得向合作方或资助方交代,算不算接受“监督”?跨国的基金会及慈善团体在世界各地支持各种项目本是常事,不少本地组织都有申请国际资金,是否就因而会变成“外国代理人”?以有无“外国联系”来决定一个组织应否被怀疑,能否被夺去缄默权和私隐权,反映的是怎么一种狭隘的锁国思想?

或许有人提出,“外国代理人”的定义还有第二部份,只要那个人或组织不是为那些外国政治性组织的利益进行活动就可以了。但这又是一个虚无缥缈的概念何:谓该组织的利益?如何才算是为他人的利益活动?如果是资助方或合作伙伴,逻辑上大家的目标和理念必然有相近的地方。为共同的理念而行动,在何种情况下会被界定为“服务外国利益”?这背后的逻辑,是否觉得民间与个人不配有自主思想和行动,只要有国际联系,就必然是“外国”的傀儡?更何况即使“外国政府”和“外国政治性组织”之间,往往也有着千差万别的不同“利益”。

当然上述种种问题,目前还没有任何权威性的答案,因为“外国代理人”该如何界定,法院还未有正式裁决。但我们在实际操作中看到的是,警方国安处有“合理怀疑”就能指称支联会、中国维权律师关注组、华人民主书院等组织为“外国代理人”,不用提供任何理由和证据,不用指出他们在调查什么性质的罪行,不用指出这些团体是谁的代理人,然后就能根据附表 5 发出要求,规定组织交代自己的所有国际联系、自身资产、人员状况等等。这是赤祼祼的钓鱼取证(fishing expeditions),希望靠索取大量资料去推敲出什么“罪证”,如此在民事诉讼中早已备受批评的做法,想不到却被警方堂而皇之地用在刑事调查之中了。

逃不掉的惩罚:不交半年,交错两年

面对这种毫无道理的要求,可以如何应对?

从原则上说,若然一个组织或个人认为自己并非“外国代理人”,即警方并无任何法理基础去要求自己提供资料,自然是不用理会。

但根据附表 5 的规定,不作理会可能招致拘捕和检控,在国安法不得保释的假定下,即使最后法院裁定你并非“外国代理人”,毋须回应该信件,也很有可能要坐一段时间的冤狱。

当然,法庭也可能给予“外国代理人”一个非常宽松的解读,进而裁定警方有权出信。那么根据附表 5,没有遵从警方通知的人,就有可能要面对最高十万元的罚款和最长六个月的监禁。

但吊诡的是,附表 5 中亦规定,若果收信人决定提供资料,但所提供的资料在要项上是虚假、不正确或不完整的,提供资料的人则可能要面对最高十万元的罚款和最长两年的监禁。

当提交资料的要求是具体而明确的,比如说某年月日发给某个人的一份文件,收信人或者还能确保所提交的资料的完整性和准确性;但当警方提出的要求是空泛和大包围式的,时间跨度又长,像今次所发出的信件一样,资料的“不完整”就像是早已被注定的。这样的要求,配合附表 5 的规定,实际上就像是把收信人困了在一个“必然犯法”的恐惧和陷阱里:不交,坐六个月,交了交不齐,坐两年。

或许有人会抱侥幸之心,想国安处哪会知道我交的材料完不完整?但这恰恰就是警方同时出信给多个团体和个人的厉害之处:只要对照不同人提交的资料,找到出入之处简直易如反掌。

拱手奉上的不只是资料,更是信任

除了现实的刑责考虑,更重要的是提交资料的社运伦理问题:把警方要求的资料交出去,包括财务资料、联繋纪录、电子通讯纪录、会议纪录、人员资料、联系方式,是一种“笃灰”吗?

我认为是。

可能有人认为,既然做的事光明正大,跟警方说也应完全没有问题。但现实是,过去被认为正常合法的行为,甚至到今日我们自己认为仍然是光明正大的行为,在政治检控成风的当下,都可能被视为危害国家安全的大阴谋,民主派初选就是一个好例子。把这些资料交出,就是给国安单位提供大量原始材料及所谓“罪证”。最坏的可能性就是,把资料交出后,不但自己可能被控更严重的罪行,更可能连累其他在资料中被提及或能被追查到的朋友。而且,如上所述,不同人提交的不同资料,也可起到互相指证的作用。

又或者有人觉得,那些资料,国安要查,通过其他渠道也查得到,所以交出来其实没有影响。如果这是真,那国安处为何要出这封信要资料呢?一来,我们不应假设当局什么都知道,什么证据都能拿上庭,否则律师们就无须三令五申要当事人保持沉默了;二来,所有的调查都要消耗时间和资源,如果我们自己双手奉上,绝对是帮了当局的大忙,本来无法展开的大规模调查或许就能轻松完成,也助长当局掌握民间的关系网;三来,在伦理层面,“反正凶手总是能杀人”是否能合理化自己成为帮凶?

无论资料本身构不构成罪证、警察能不能透过各种途径拿到资料,交资料这个动作本身,就足以重创公民社会的信任。

警方要求的资料涉及大量私隐,而交了什么具体内容是不可能公开的,于是外界只能猜测自己可能有什么资料被交到了警方手上了。即使交出的资料无关重要,但与收信人有关系和合作的团体和个人,都仍会人人自危,担心国安哪天就来敲门。人们对交过资料的团体的信任,定必有损甚至完全丧失。

长远来说,当根据附表 5 交资料成为惯例,受到调查的团体又因面对压力而只能选择三缄其口,公民社会团体之间就会愈来愈不敢合作,不敢联系,互相猜忌,彼此防备,因为不知道哪天、哪个合作者就会在法律的胁迫下把自己供出去。瓦解信任,让每个人愈加孤立和原子化,正正是消灭组织和抗争的不二法门。

因此附表 5 所能造成的恶果,远比某团体被国安执法机关盯上严重得多。

困境中的囚徒,团结是唯一出路

面对恶法,面对警方的任意定性,是抗命还是认命?面对刑罚的胁迫,我们的底线在哪里?

在极权之下,我们每个人均是人质,都要面对囚徒困境。囚徒们彼此相守,可为全体带来最佳利益;但若我们互相之间不作沟通,不作讨论,无条件理解所有“自保”的决定,违反共同利益的招供和出卖就会不断出现,最终对所有人和事,尤其对无罪推定等法治原则,都没有好处。

因此,当政权千方百计地打碎公民社会的信任和网络,其实我们更加需要的是互相支持和沟通,建立和巩固行动者之间的信任和连结。我们应公开当局的作为,捍卫公众的知情权,同路人也因而有充足信息作判断;讨论共同的底线和行动原则,达致应对某些可预见的情况的道德底线和共识;对处于风口浪尖的团体和朋友,提供力所能及的合理支援,团结一致,别让他们单打独斗。

政治打压来势汹汹,若然放弃不是选项,团结就是必须。