2020年9月14日晚,藏族女孩拉姆在直播中被前夫唐路纵火烧伤。

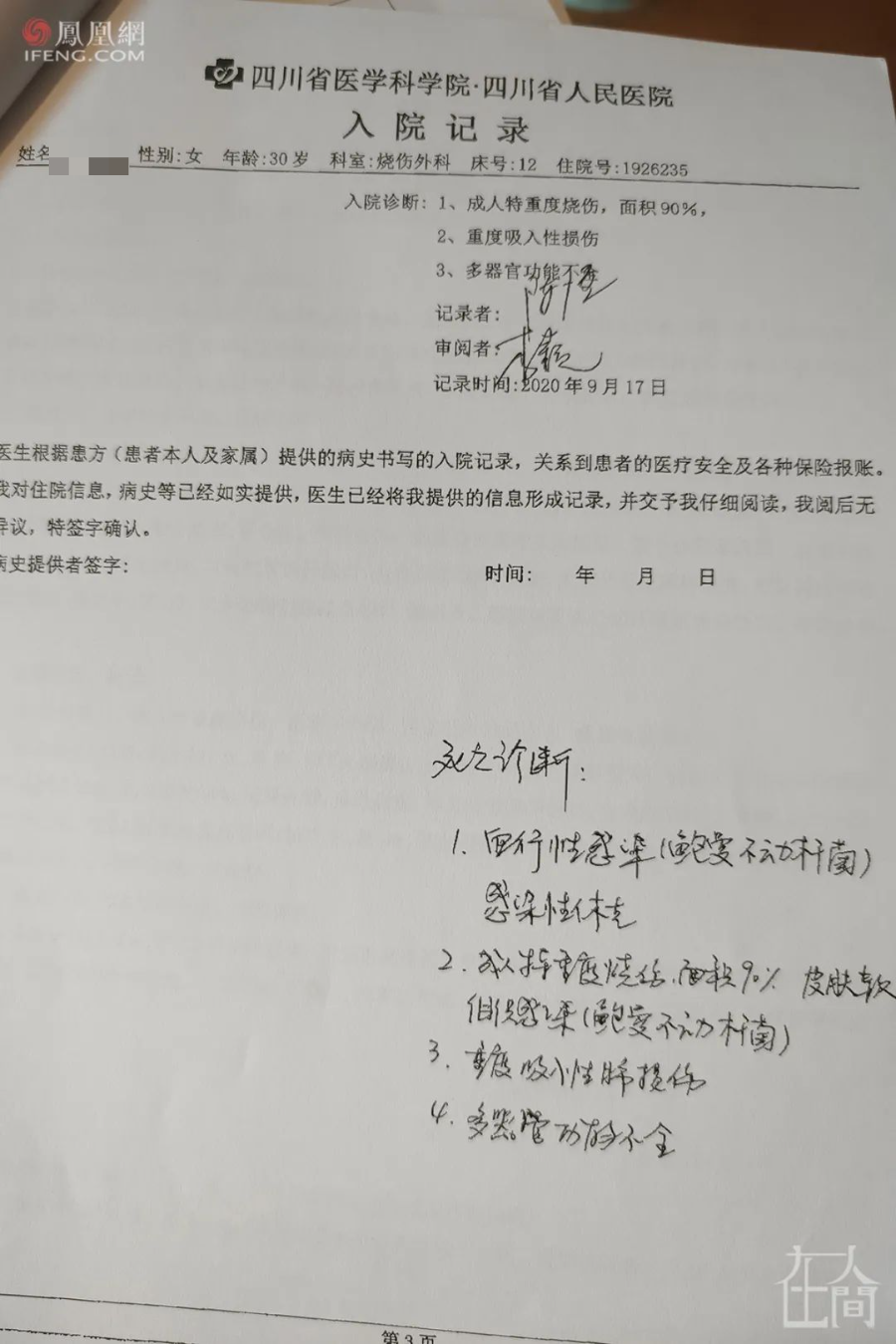

在姐姐卓玛保存的400多页病例中,这样描述道:“全身重度烧伤(烧伤面积达90%以上),低血容量性休克,左耳部刀伤。”仅隔16日,拉姆抢救无效死亡。

纪录短片《被烧毁的一年》完整版

一年之后,「在人间」作者来到观音桥镇,发现拉姆的家人依然生活在无尽的痛苦之中。

马上要到拉姆逝世一周年的忌日。“我感觉自己好没用。”卓玛哭道。自从妹妹离开以后,她仿佛“没有家了”,感觉哪里都一样,幸而还有孩子牵挂。

卓玛有一儿一女。儿子刚上大学,比起母亲,他跟小姨的关系更亲。拉姆去世后,他受到打击,难过了很长一阵子。

8月下旬,卓玛去成都验伤。从成都回观音桥镇的路上,她取了件快递。蓝白相间的快递袋很薄,里面装着儿子的大学录取通知书,但她并没有急着在车上打开。

高考结束后,她不放心儿子出去打工,让他回来看店。如今妹妹拉姆不在了,她不希望店也不在。

近五年来,为了陪10岁的女儿上学,卓玛主要生活在观音桥镇,很少回马尔康的家。

观音桥是通往阿坝、色达、青海、甘肃等的交通要道。镇上观音寺供奉的观音菩萨,据闻与布达拉宫、五台山是同根的三姐妹。“如果要去西藏朝拜的话,必须先到这儿来。”卓玛说。当地的旅馆多达上百家,并非人烟稀少的荒凉之境。

原本,拉姆计划今年带父亲三郎甲去一趟西藏朝拜。这个心愿,如今只能卓玛替妹妹实现。去年拉姆水葬时,她留了一点妹妹的骨灰,打算在3月份带去神圣的地方,却一直等到现在。

自从拉姆出事后,卓玛就没有心思开店。荒废的店不无尴尬地存活在镇上唯一繁华的街道上,每日门户紧闭。但她舍不得关掉,倒贴房租也坚持开着,只因这家店是和妹妹一起开的,“很多回忆在这里”。

拉姆像母亲,不管做什么一看就会。学了一个月理发,回到观音桥镇也开了一家。姐妹俩天天在一起,卓玛只管洗头。开了一两个月,“那个男的”(卓玛不愿直呼唐路的名字)不让拉姆继续在店里工作。卓玛只得硬着头皮一个人干,又是洗头又是理发,实在累得慌。后来,姐妹一商量,改卖起了土特产。

好在儿子早熟懂事,独自在马尔康住校,基本不用卓玛操心,只在学校举办成人礼时问过她:“你来吗?其实也可以不来。”

卓玛问儿子:“你想要什么礼物呢?”

儿子说:“我又不是女孩子,要什么礼物。”

结果卓玛反倒收到了儿子送来的一个手镯,还有一封信。卓玛没进过学堂,8岁就开始放牛,识不得多少字。她请女儿帮忙念了几遍。

对比温和到几乎毫无锋芒的父亲和丈夫,有时候卓玛觉得,渐渐长成大人模样的儿子更能为她排忧解难。

这次她去验伤,更多是为了推进妹妹案件的进展。她对唐路殴打自己的事件处理已经不抱希望,只求妹妹的案件能够尽快得到处理。自从2021年4月案件移交法院之后,一家人再没等到任何新的消息。

去年五月,妹妹已遭受无数次家暴。拉姆决意离开,唐路拿小孩威胁、拿家人的生命威胁,后来没办法又下跪求饶。拉姆心软,跟他回去了一次又一次,分开又复合。但这一次,拉姆回去不到十天,“又被打得半死,手机也打坏了”。晚上没办法报警,第二天拉姆跑去马尔康求助妇联,没得到重视。拉姆起诉了唐路,不敢在家里待,躲了起来。

卓玛清楚记得自己被打的日子——2020年6月10日。那天,找不到拉姆的唐路来到店里,将两个孩子连同衣物全部甩给了卓玛。

“孩子交到你手上,有什么事你要负责!”唐路说。

卓玛心想:“孩子在我手里,妹妹比较放心。”她便什么都没说。

唐路走了,没过十分钟,带着表弟回到店里闹事。两岁的小儿子也在,懵懂地见证了父亲的一举一动。

卓玛从店里跑到了街上,没人上前拉架。旁边的店家看到一个长得很帅的男人行为却粗暴,但表示“他家人管不了,我们也怕惹麻烦”。

卓玛的眼眶被打骨折,在混乱中亲戚送她去了医院。全家报了警,但也没有引起重视。事情拖了大半年,卓玛反而等来了双方各罚300块的处理结果——因为在拉扯中,她还了手。“挨打了,住院了,还给我罚款。”卓玛有些气不过。她起诉了公安局,最终免掉了罚款。

正是这次挨打,使她短期内不能再干体力活。她便跑到青海的景区卖东西。

去年9月14日晚9点过,准备睡觉的卓玛接到了家里一个朋友的电话:你妹妹好像出事了,我们在看直播,忽然进来一个人,屏幕就黑了;你妹妹在喊救命。

卓玛赶紧给父亲打电话。那天,三郎甲、拉姆和姐夫仁央从山上挖药回来,准备第二天再上山。白天挺累的,三个人休息得比较早。

唐路将摩托车停在了稍远的地方,悄悄地走路上来。看到三郎甲和仁央睡去,进了拉姆的房间,把汽油淋在了拉姆身上……爆炸的时候,天花板震裂开来。

卓玛连夜包车,赶到医院住院部时,已是翌日凌晨4点多钟。“我在的话,肯定也死了。”

“妹妹在的时候,不管遇到多大的困难,都是微笑面对。妹妹走了以后,心里面的事儿我都不知道跟谁说。”卓玛感觉自己好像从天上掉下来,“以前的日子虽苦但幸福,我妈妈和妹妹都在。”

小时候父母上山采菌子,担心待在屋头的孩子爬房顶摔下来,便把两人锁起来。比拉姆大四岁的卓玛从窗户里溜出去玩,将妹妹留在家里。等父母快要返家的时候,卓玛再跑回来。“妹妹真的太好了,从来不告状。”

再大一些,两个人跟着父母上山。卓玛12岁的那年,有一次去采药,8岁的拉姆走啊走,居然睡着了。那时候,家里条件不好,挖到的羊肚菌,两姐妹从未尝过,晒干后全部拿出去卖。

母亲出门偶尔买回饼干,卓玛吃得快,一下子就没了。她眼馋拉姆的,拉姆就分给她。“她心特别好,我比较自私。”

长大以后,两姐妹的衣服也是换着穿。拉姆会搭配,同一件外套,穿起来比姐姐有气质。她有时候取笑姐姐“把衣服都毁了”。拉姆生前的衣服,卓玛舍不得扔,还保存着。

在卓玛心中,妹妹的思想跟男孩子一样,但不是什么都愿意说,“她(只)把最美好的东西表现出来。”

2008年前后,18岁的拉姆嫁给唐路,跟着男方一起生活了13年。过得不好,也不和家里人说,“平时很开心。”

直到在拉姆的《离婚协议书》中听到别人念出“家暴”两字,卓玛才意识到妹妹的笑容里藏着巨大的痛苦。

大儿子出生,拉姆坐月子的时候,唐路出门喝酒,“晚上回来就骂,然后打了拉姆。”自此,拉姆开始了在无数次挨打和被道歉、被威胁中循环往复的生活。

唐路只要说:“你不回来,我就把儿子的腿摔断。”拉姆便没了办法。

离婚后的50余天里,为了躲避唐路的纠缠,拉姆辗转于几个亲戚家,其中就包括在马尔康的大舅舅家。

“她天一亮就躲到山上,天黑了才敢回来。”拉姆舅舅回忆道。“唐路问‘拉姆是不是在你们家?’脾气很凶。我说没在,她没有在我们家,他待了一会儿就下去(走)了。”

为了载我去“拉姆案”相关的几个地点,舅舅暂缓了上山采松茸的计划。他毫不犹豫地打开手机,为我展示病床上那具烧至黢黑的躯体。

那是曾在拉姆的直播中出现过多次的房子,两层楼,七间房,炸的炸,烧的烧。楼梯旁的墙壁在出事不久前才被拉姆重新粉刷过,如今已斑驳。一楼的钥匙被政府收走,二楼的第一间地板被烧起,需要用扫把卡住才开得了门。

房子大门旁养着一窝蜜蜂,专咬陌生的访客。以前种的桃子树,看起来已成老树。出事后,老房子没人住,父亲养的四只猫变成了流浪猫。卓玛隔几天就来喂它们,但有两只消失了。

拉姆喜欢花,房前房后都是两姐妹种的花。四月牡丹花开,卓玛和妹妹会拍照。如今,拉姆不在了,卓玛每次过来,要浇浇水。

唯一一间勉强堪用的房间,已改作拉姆的灵堂。遗照中拉姆音容宛在,仿佛从来与苦难无关。

舅舅帮我们开了门。卓玛坐在了靠窗的位置,随手整理起妹妹并不算多的照片。照片几乎都缺了一部分,那是被卓玛亲手剪掉的唐路的形象。

一个人的时候,卓玛翻之前和妹妹一起拍的视频和照片,难过又想看。她每天想妹妹,之前等不了两三天就要到老房子坐坐,心里有什么话跟妹妹说一下。

8月以来,她不敢去了。“门一打开,看到妹妹的遗照,我不知道怎么面对她,没办法跟她交代。”妹妹的照片,已经蒙了灰。

“妹妹那么能干、那么勤劳,我相信日子会过得越来越好。”卓玛说, “我没有她那么坚强,哭哭啼啼的。”想到这些,她忍不住掉下泪来。

舅舅默默从裤子口袋中掏出一团卫生纸,递给外甥女;随即转身下楼,用防水布盖住了房子附近堆着的石块、木材等建筑材料。

原来居住的房子被烧毁后,一家人在寺庙为妹妹举行后事,住了一个多月。老这样也不是办法,父亲便想着在离政府近一点的地方找个住处。

镇上几近荒废的养老院在政府大楼附近。无家可归的三郎甲暂时住了进去。卓玛不放心父亲一个人,便和仁央相伴其左右。

楼内没有自来水,卫生间不能使用,一家人的生活只能依靠院子里的山泉水;上厕所需要去院子对面的旱厕,洗澡更是奢侈的一件事。屋里不能烧火,卓玛买了两个小太阳电暖器,盖两床厚被子,将冬天糊弄过去。

养老院里没有老人,卓玛一家是这栋楼里唯一的住户。两间大概十几平米的房间,承担了一家人的生活起居。每天午后,三郎甲在街上完成倒垃圾的工作回来,就拿上水盆,到院子里打上一盆水,囫囵着清洗自己,再去隔壁女儿女婿的房间换衣服,把换下的工作服藏在单人床上的被子里。

白天他多半是坐不到床上的。作为一家人主要的生活空间,他的床总是大家座位的首选。床尾是洗脸盆和菜板,衣柜被改做碗柜用,阳台上的炉灶和柴火宣告了它的厨房属性。

三郎甲不会汉话,也不擅长交际。人多时他往往没什么话可说,只用最简单的音符招呼人们“坐”、“吃饭”,然后自己坐在靠墙的塑料凳上默默地数着佛珠念经。

这天晚饭吃的是三郎甲上山采回来的菌子。晚饭后,三郎甲不等卓玛要求,自己拿起水桶到楼下打水。这时候天已全黑,远方的万家灯火毫不留情地次第点亮,在蜗居于养老院的一家人面前。

当地政府工作人员曾向三郎甲承诺,只要他们同意拆掉烧毁的房子,就批一块宅基地盖新房。出于安全考虑,三郎甲将新家选址在了亲弟弟家附近。

政府、国土局及相关人员先后到现场进行勘测,没有提出异议。盖房的手续报上去,材料也买了回来。为省钱,三郎甲买的是二手建材——从马尔康一户拆掉的房子搬运过来的石块。二手石头一块要便宜三到五元。全家花光了仅有的一点积蓄,还找亲戚贷了账,总共投入了6万左右。然而,政府换届后,通知卓玛那块地不能盖房子了,“是观音桥的规划区”。

自从拉姆出事后,在场的三郎甲留下了心理阴影。卓玛本想带父亲回马尔康的家,但父亲在观音桥土生土长,加上妹妹在这里出的事,“人没了,全部走了的话,他感觉对不起妹妹。”卓玛说。

“唯一的安全感只有那里(宅基地)。”卓玛替父亲说出了担忧,“他说实在不行,买个小帐篷,干脆住在政府门前算了。那样可能‘没人敢来杀我。’”

让三郎甲如惊弓之鸟的,是传说中精神有些问题的唐路弟弟。卓玛从医院护士那里得知,唐路弟弟曾说,他的任务还没有完成,如果哥哥被枪毙,他不会放过报警的人。这样的狠话让三郎甲感到害怕,不敢一个人住。

十年前,搬来观音桥镇时,母亲过世没多久。三郎甲是一个老实人,“靠我妈妈习惯了。她不在了后,就靠我两姐妹。我们要保护他。”在共同度过的三十年中,拉姆更像是姐妹中的保护者。如今她不在了,换卓玛守在父亲身边。

舅舅多次叮嘱三郎甲和卓玛,晚上睡觉时,门窗要关好,“那家人随时都要防着。”

在唐家的茶楼,我见到了唐路的弟弟。

最近常有人看到唐路妈妈带着两个孙子上街买零食,我决定前往距离观音桥镇13公里的二嘎里乡。这里是唐路家茶楼的所在地,也是拉姆生活了13年的所在。

司机是本地人,得知我的目的地后,一再表示不想惹麻烦,“那个(弟弟)有一点不好,万一他记住我的车牌号就麻烦了。”他把车停在了距离茶楼将近100米处,等我出来。

茶楼门开着,入口的门廊处散落着一些孩子的玩具。楼上面积很大,大厅里摆着几张茶桌,靠近门口的一张上面摆了茶水和买给小孩的零食。茶桌两侧一边是唐路母亲,另外一边是唐路父亲。

在听到我的来意后,唐路母亲拒绝了采访,“毕竟两个小孩子跟我们在一起。”但她还是招呼着给泡了杯茶。

为了保护孩子,他们只想平平淡淡生活下去,“一年了,没有痛了,真正活着的人还是要活,走的人走了,不可能为了那点伤痛就不生存。死者为大,尊重她,但我们不可能全家人受罪。”

“我相信法律。”唐路母亲说,“网上不了解的就让他们说,又不伤筋又不动骨,只要我们本地方的人能理解就好。我们也不说哪家的好,也不说哪家的坏,没发生事情之前,都是我的媳妇和儿子。”

至于儿子之前的婚姻状况,她表示只有两个当事人清楚当时发生的事。“一个巴掌拍不响。”唐路父亲补充道。

正聊着,唐路弟弟背着小孩子上楼。三岁的孩子不知道家中发生了怎样的变故,笑着握了我的手。离开唐家前,唐路母亲光脚将我送出了门。“没关系,家里是地板,不凉。”

司机看到我走近车子,低声催促道:“快点、快点、快点,我有点害怕,万一有啥事的话。”

卓玛已有好一阵子没见过两个孩子,和唐家更是没什么接触。拉姆和唐路协议离婚时,唐家获得了孩子们的抚养权,拉姆家每个月只有一个星期可以和孩子们团聚。

两个孩子上次被提前接走,是在拉姆水葬前一天。他们错过了与母亲道别的最后时刻。

一开始,拉姆的大儿子还和卓玛联络,不时去店里拿些零花钱。后来她发现自己的微信号被孩子删除了。“我不知道是不是哪里做得不够。”

妹妹离婚时,没争取到抚养权。卓玛通过当地的妇联调解,希望至少先争取到一个孩子的抚养权。三郎甲也有类似的期待,虽说女儿已不在人世,但她的孩子在,也是安慰,“但那家人不愿意把孩子给我们。”

即便这样,卓玛依然和家人商量,想要争取抚养权。当发生一系列灾难之后, “那边的教育不让人放心。他们不应该让小孩子活在仇恨里。” 从出事到现在,唐家没有露面,也没有道歉,“看都没有来看过”。

全家都支持卓玛。儿子甚至跟她讲:还有三年大学毕业,到时候他来养。“我不敢说他们以后大富大贵,但至少不会杀人。”

可是她要争取的事情实在太多。四月提交法庭后迟迟不开庭的纵火案,不知道何时才能重建的家,捉襟见肘的生活和儿子的大学学费,父亲情绪的安抚,妹妹遗愿的完成……

她不确定哪个更消磨自己:是徒劳无功的争取,还是遥遥无期的等待。

不知不觉间,她像曾经的妹妹一样,接替了母亲的角色,成为了这个家的保护者。

采访卓玛的几天里,她说了无数遍“不能在爸爸面前哭,他会难过”,不知道这话是说给我,还是说给她自己。

只有那么一次,她实在忍不住眼泪,邀我陪她去厕所。蚊虫肆虐的旱厕旁的一块石头,成为对彼时的她难得的安抚。她告诉我说:“这一年实在太难了,我绝望到几次都想说死了算了;可是我知道我现在不止为自己而活,还是在替拉姆活。”

由于语言不通,三郎甲在接受采访时只能拜托女儿帮忙翻译。为了更好地传达自己的意思,他请人帮忙打印了一封写给观音桥镇政府的信。信不长,主要写了宅基地的事,只有一页A4纸多一点。在信的最后,他说:“我们全家都是懂得感恩的人,不到万不得已我们也不愿意给政府添麻烦。”

在几天的采访中,三郎甲说了两遍这样的话。还有一遍是在多年前村里的老房子门前。

承载着自己的青年时光、对已逝妻子的记忆、以及两个女儿童年的老房子早已荒废多年、杂草丛生,旧时鸡犬相闻的邻居也几乎全部搬走,他突然发现这里不是家了。

这位一米八的瘦削男人嘴角向下,忍不住委屈,哭得像个孩子。卓玛一边安慰父亲,一边翻译道:“他说,无家可归了。”

这种时候,卓玛是能忍住不哭的。

当悲伤无法承受时,他们就数佛珠。卓玛如此,舅舅舅妈如此,三郎甲也这样。有时候大家聊着拉姆,突然就安静下来,却不是空洞的沉默;仔细观察,他们中的每一个都在无声地念着祈祷的经文。卓玛说,希望妹妹转世后,活在一个没有痛苦、也没有家暴的世界。

拉姆的骨灰,一部分洒到了距出事地点9公里外的杜柯河中。

杜柯河是大渡河的一条支流,湍急的河水流经整座小镇。河水日夜奔涌,足以掩盖掉很多声音。为了能够被听到,水边的人们总要放大音量去悼念、唤醒记忆中的人。

在去往拉姆水葬处的路上,卓玛看到前往观音寺朝拜的信徒,不免又想起拉姆那未竟的遗愿,“一年了,应该有个结果,让她安心。”