近日,台湾学者龙缘之(Lung Yuan Chih)在Facebook发帖,曝光其博士阶段的导师、清华大学科技史系教授刘兵在她博士毕业前对她进行性骚扰,称其是骚扰女学生的惯犯。

刘兵,男,1958年生,曾就读于北京大学物理系及中国科学院研究生院,现任清华大学社会科学学院科学技术与社会研究所教授,博士生导师,中国科协-清华大学科技传播与普及研究中心主任,中国科学技术史学会常务理事,上海交通大学等多所高校兼职教授。科学史理论家,科学传播研究学者,著名“科学文化人”之一。(来自百度百科)

据龙缘之的介绍,刘兵还对女性主义颇有研究,“在科学编史学—女性主义编史学界非常著名,可以说是开启这个领域的人。如果上网查“女性主义”、“女性学”、“性骚扰”,会看到他很多著作和访谈。”

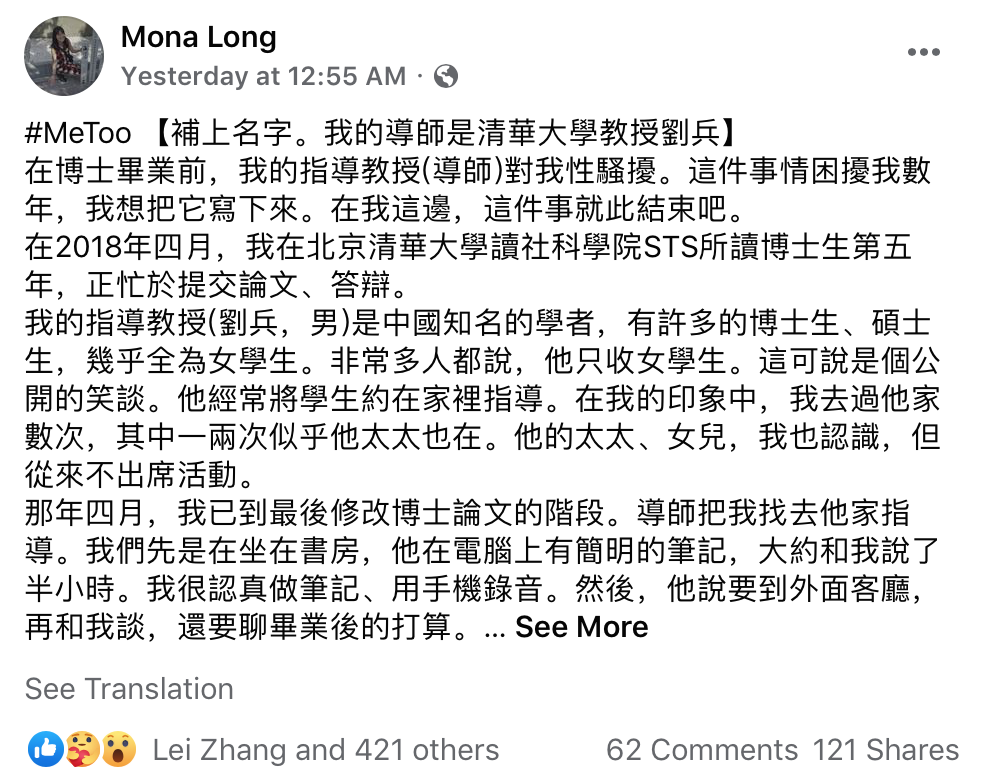

MeToo 【补上名字。我的导师是清华大学教授刘兵】

在博士毕业前,我的指导教授(导师)对我性骚扰。这件事情困扰我数年,我想把它写下来。在我这边,这件事就此结束吧。

在2018年四月,我在北京清华大学读社科学院STS所读博士生第五年,正忙于提交论文、答辩。

我的指导教授(刘兵,男)是中国知名的学者,有许多的博士生、硕士生,几乎全为女学生。非常多人都说,他只收女学生。这可说是个公开的笑谈。他经常将学生约在家里指导。在我的印象中,我去过他家数次,其中一两次似乎他太太也在。他的太太、女儿,我也认识,但从来不出席活动。

那年四月,我已到最后修改博士论文的阶段。导师把我找去他家指导。我们先是在坐在书房,他在电脑上有简明的笔记,大约和我说了半小时。我很认真做笔记、用手机录音。然后,他说要到外面客厅,再和我谈,还要聊毕业后的打算。

他示意我坐在沙发上、他的左边。他仍旧说着我论文的事,对我的论文有许多赞美之词。我仍旧认真笔记,录音机也开着。很快地,他开始摸我的右耳,同时继续说着论文的事。我内心非常惊恐,表面上装作仍是认真写笔记的样子。他继续摸、揉我的耳朵,还不时往耳朵吹气。我仍是固作镇定。这期间他还是不停地说着论文的事。

然后,他用双手用力握住我双肩,想把我压向他、压在沙发上。我抵抗着,尽我一切的力量维持坐姿。录音机仍开着。在这个时候,我们都不发一语,在无声中抗衡。他的力气很大,我是要用尽全力才能反抗。我没有看他,也没有出声。他也没有说任何的话。

数分钟后,他放弃了,靠在沙发上,意兴阑珊的样子。我装作镇定、没事,和他随便说起几种工作的可能选项,就像闲话家常,他也勉强应对。我随手开始收拾东西,看起来可能不是很着急,但尽可能溜之大吉。他把我送到门口,我们都恢复客气、礼貌。直到门口时,我还在说着台湾的学界近况……他也随意地给点想法,直到我说“谢谢老师,老师再见!”后关上门。

我镇定地离开他家,实际上我脑海中无法处理自己刚才面对的情况。

那时已是要提交博士论文的关键时刻。我不知道,没有经历过那个阶段的人,是不是能懂得那个时刻,对我而言是多么的重要和关键。仅说一例,所有我从此刻(甚至更早之前)的文件、程序,都要经过导师亲笔签名、亲手由他的电脑操作。没有经过导师这步,任何人是不可能提交论文、申请成绩单……经历所有的毕业程序。

骑着自行车,十分钟后,我就回到宿舍,开始修改论文。我相信,任何遇到我的人,都不会知道我经历了什么。因为我看起来仍是专心致志。每一天,我都不会离开房间,生活就是不停地修改论文、准备毕业,三餐都在书桌前解决。

直到有一天,一位当时的网友想通话聊聊,我突然想和他说些什么,“现在不说,以后就没有机会说了”他鼓励我。我才把那天发生的事说了出来,我哭了。

如果当时没有说出来,其实,我可能会忘了这件事。不是因为这件事无关痛痒,而是刻意让自己忘掉,才能勇往前进。就像我无数次刻意地忽视、不去想,导师对女学生、女性同事和我的种种举措和言语(见面总是要抱抱,手经常放在女性脖子上、腿上)。因为,我的目标是学位、我要毕业,我要在那一年毕业。家里再也无法负担每年往返北京-台北的机票交通、每年的学费、每年在北京的生活开销、每月在北京更换不停的空气滤网,父母和我自己的身体都越来越差。错过一次提交论文的机会,就是半年或一年的延期毕业,甚至无法延期,只能退学。(清华大学于当年度修改修业年限规定)以我32岁的学子之姿,这对事业的影响够大了吧……

读博士,在中国是种师徒制的关系。导师的权力之大,其他国家或许难以匹敌。再加上,中国是个人治社会(你懂的),社会上的沉疴实在太多。没有“关系”,办任何一件事都可以难如登天。任何小事,都可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。崩溃是正常的、容易的、没有用的。只有强悍、奋斗,才能求取生存。 #MeToo 正好在当年烧到中国,可惜,也许只能说可惜,社会上的性别平权意识实在太低,或者说是没有。“性骚扰”、“性侵”对许多人而言都是完全陌生的概念,绝对不能拿一般观念来看待中国民情、民智。同样的,博士生导师(简称“博导”)的权力是惊人的,不仅主宰了在读学生、考生的死活,学校里的同事、职员、年轻教师(“青椒”)亦为其势力范围,谁敢得罪?

一个大学老师,就足以无法无天。

正好是2017-2018这段时间,《三联生活周刊》等一系列主流媒体,做了“博导的权力有多大?”此类专题。因为中国死了好几个博士生(因为和导师的关系而自杀)。

回到我的事。

2018年,我住在清华大学女生宿舍,俗称W楼的紫荆公寓。我和所上同学的关系很一般。人人自危吧。当时,我的毕业进程算是相当顺利的。从开题–中期考核–预答辩–匿名外审–答辩–书面答辩匿名外审问题后,提交给学院。最终要由学院(非本专业)的老师核准通过,才能搭配修课成绩单等众多资料,申请毕业。这绝对是一个战战竞竞的过程。

发生这次导师对我性骚扰(我很不敢想像如何当时抵抗失败,还会演变为什么情况)事件。我三缄其口。因为,我知道,这件事情如果被知道,对我自己不会有任何的好处。

虽然我的心中极度反感导师,但无数繁琐的毕业程序,我还是要强忍噁心,和他微信、电话联系。他仍约我到他家签名、做所有必要程序。我开始寻求能和我同行的女同学。我和导师勉强维持着表面的和平,虽然我已难以正眼看他。在我的毕业论文致谢中,我仍“谢谢我的导师”(清华大学的论文格式极为制式,你懂的)。在论文答辩会,我仍然极力压抑在当场众多校内外教授的面前,揭发他的念头。在得知学院通过我的论文,并且学校已收到所有我的毕业材料后,我明显对他极其冷淡,以迟到等自辱辱人的方式面对他。那年6月,是他六十大寿,徒子徒孙们以“新书发表研讨会”的名义(当时政府打贪腐,活动不好以祝寿会之名)租了一间别墅,大伙要陪他玩两天一夜,穿共同的“文化衫”–上面有导师的头相,写着“是命运,也是缘份”,还发了高级的“师门”订制帆布包。

夜晚,地下室的KTV,导师和他的众女弟子们唱、玩到很晚,我早早挑了个女子寝室的上铺入睡,少让自己再被噁心。有位毕业多年的师姐,前来提醒我等数人,夜晚,房门一定要关好、锁好……我感觉她神情有异,问她何以如此小心、谨慎的提醒? 自然是无果的。我仍以自辱辱人的方式,赖床、摆烂,作为我的反抗。

说起我的导师和师门,直到这时刻,我才擦亮了眼睛,认清了本来的世界。导师是中国知名的女性主义学者,在科学编史学—-女性主义编史学界非常著名,可以说是开启这个领域的人。如果上网查“女性主义”、“女性学”、“性骚扰”,会看到他很多著作和访谈。确实如此,他在媒体上夸夸其谈“何谓性骚扰”。可以说,“女性主义是什么”、“什么是性骚扰”的论述,就是由他和他的一大票女弟子建立起来的。女弟子们成立的性别研究学会等,还找他担任荣誉会长(之类的名称)。

这就是中国的现实。如果没有从权力关系的结构中去认识这些,那么人要不就是很天真,或者是很幸运的。傻瓜。

我过去就是这样的傻瓜。

在答辩之前,不时有师姐、师妹(同个导师)来我的房间走动。我和所上同学的关系是很一般的,人人自危嘛,惶惶不可终日。这些老死不相往来的人,来找我做什么? 我不是很天真。来关心我、来做朋友吗?不太可能吧……这些整天和导师抱来抱去、好来好去的女学生,葫芦里都在卖什么药?

这些问题,至今无解,我也不想再揣测些什么,不再去想那群“女性主义学者”,女学者们,何为每年招收些女学生,一定要回到清华和我的导师“联合指导”,让导师有密切接触她们的机会。

仅有两例师妹对我主动说导师对她们性骚扰的事。一个是导师把头埋进她胸部,另一个我不知道了,师妹说“我也不喜欢一个人去找导师”,不言自明吧。那些师妹都神情有异,我直觉她们的精神亦不稳定。

师妹说,导师不仅对我们这些在学的(p.s.我没有把导师对我性骚扰的事说出来)下手,而且众多想考他的硕士、博士生的人,也受其所害。其中不乏家长实名举报其性骚扰的考生……官官相护、包庇,这个在中国,大家都懂吧。

我不理解的事情,还有很多,而且,我想我可能永远无法完全看透那个世界。

我毕业了,在毕业典礼上,被安排和清华党委书纪合照。是的,直到那一刻,我还在挣扎是不是要把这一切我所知的说出来—-但是,又要说什么呢?我不是一直在大声疾呼,而无人听闻吗?我不正是不断在吁求正义,而招人耻笑吗?我的密友不正是因为他的导师不断诱奸女学生、要求男学生奉上他们的女友,以惩那可耻的性欲与权力,而导致精神分裂吗?

关于这段经历,拿到学位后,我不曾为自己感到一点点的骄傲,因为那是以人性的羞耻、无能和妥协换来的。我也曾无数次的问自己,导师为什么这么做?如果他没有做,我是不是仍天真的活在自己读世界名校众人肯定导师称赞好棒棒的假象中?

我知道,这关才是比写博士学位20万字的论文、数年奔走各地、采访、苦思冥想的学术研究,更难上多倍的,真正的学习和考验。

写下这些之前,我已放下心中的怨恨、不安,对他的魔掌的恐惧,还有对包庇这一切的共犯结构中的师长、同学的不满与愤怒了。迄今为止,我仍时不时遇到学界人士,问候我导师。好吧,下一次,我不会再语焉不详了,我应该清清楚楚的说,为什么我不再也不屑和导师联系(他还欠我钱,我也不追了),也退出了师门群组。落得清闲、好过。我也从一个对学界抱有志向的新科博士,成为一个天涯何处无芳草的独立学者了。也许,这才是真正的毕业。

这就是我关于清华园–北京清华大学–的一点回忆。