(图源:微博“硬核小啾”)

昨天凌晨0点,江西上饶市金凤花园一住户接到通知,全小区去酒店隔离,不允许带宠物。她养的是很温顺的柯基犬,当时还和工作人员再三确认:只要把狗拴好,他们只负责消杀,不会把狗带走或者处理掉。然而,在她被隔离后,身穿防护服的两名防疫工作人员撬门入户,想把狗带走,当狗挣脱绳后,直接用铁棍击打其头部,随后“处理”完带走。

此事经“硬核小啾”昨晚17:50在微博上爆出后,迅速酝酿成一个不大不小的公众事件,到今早9点已有11万转发、39万点赞、3万多回复。所有回复中,最高赞的三条都在质疑这种做法:

入室??这也过分了吧,没有这个资格吧。

请抄上海的作业!!!上海是可以携带宠物的!他们这样直接入户,是非法的。并且直接处理一条活生生的生命,没有半点儿人性!!!

三令五申不准层层加码,最终还是即使按照财物算也没有权利直接销毁吧?频频爆出宠物被杀,民众还能配合防疫吗?还能主动接受集中隔离吗?

也有人鄙夷:“发生在这种小地方,不意外。”但问题就在这里:并不只有“小地方”才这样。

在本轮疫情中,成都的疫情防控算是得到普遍好评的,流调、溯源科学精准,反应迅速,对公众通报内容也很务实,然而,就在几天前,成都防疫人员未经核酸检测,也上门捕杀了确诊病例的家养猫。讽刺的是,就在两年前,成都还因为新开的一个公共宠物乐园,被媒体称赞“在这座宠物友好城市,猫猫狗狗们有福了 ”。

在此之前,今年初,无锡一户人家在被隔离观察期间,社区工作人员上门消毒时,将其宠物猫活埋。在被曝光的聊天记录中,当宠物主人抗议时,得到的答复是:“好了,你的心情我理解,但是在疫情方面请你理解。”

像这样的情形,在许多地方反复上演。西安某小区曾贴出通告,直接禁止业主私养宠物,要求他们“顾全大局”,已经养了宠物的,“立即自行处置”,否则将由公安分局“强制捕杀”,但到时业主也会被处罚。虽然事后得知,这份通告仅是小区物业公司自作主张,然而这种紧张气氛却并非孤例。

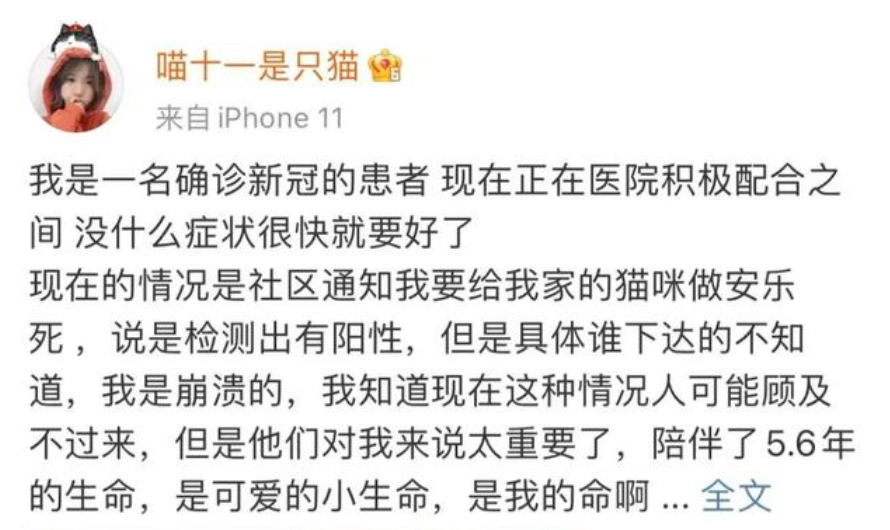

9月21日起,黑龙江在一周内出现75例本土感染者,哈尔滨一位确诊患者刘女士在医院治疗时得知,她家3只猫的肛拭子采样结果均为阳性,由于目前对动物没有专业治疗方法,最终疾控部门对这3只猫全部执行安乐死。然而当时对猫的检测既不是在专业的动物医院做的,通报程序也未给猫主人和公众一个基本的交代。

每回这样的事例爆出,都会引发激烈的争议。最常见的论调大抵都是这样:

“特殊时期,大义灭亲也没办法。”

“人还管不过来呢,在这儿心疼什么猫狗。”

也就是说,这看似是对宠物生命权的不同理念,但背后逻辑其实跟我们这个社会对待人是一样的:为了确保整体的绝对安全,在紧急情况下,有一些弱小的个体是注定要被牺牲掉的——它们就是“不惜一切代价”的那个“代价”。

争议的焦点在于,扑杀猫狗是否有助于疫情防控?反对派坚称,之前各方消息都辟谣过,没有证据表明动物会感染新冠病毒,宠物医生也都清楚动物的长期冠状病毒和新冠不同,因而被扑杀的猫狗纯属冤死。

但在赞成者看来,这都是去年疫情之初的旧闻了,当初还说“不会人传人”呢,现在如何?对新冠的认知不断在刷新,即便现在没有证据表明动物传染,但谁知道过一阵又说可传染了?即便宠物主人在被隔离后检测出来是阴性,但谁知道动物身上如何,为什么要冒这万一的风险?

也就是说,对猫狗的扑杀,是否有助于防疫,其实并不清楚,因为这不是基于对当前风险的判断,而是一种“防患于未然”的心态:只要代价可承受,就不惜下狠手,把风险扼杀在萌芽中。

在成都的杀猫事件中,有人反问:“猫主人同意吗?如果主人同意,有啥好说的?”根据这种看法,真正的问题不是杀猫本身,而是有没有取得物主的同意。从网上留言看,猫主人都要气死了,因为当时防疫人员问她猫贵不贵,一听是土猫,就给处理了。

换言之,宠物遭到什么对待,与其说是其感染病毒的可能性,倒不如说是它的价值与地位,既然不贵重,就不必有所顾忌了。

事实上,宠物主人宽泛地呼吁“动物也是生命”往往并没有多大说服力,尤其自己不养宠物的大部分人很难感同身受;真正能激起共鸣的,倒是这样上门扑杀宠物所隐含的对私人物权的侵犯。

成都犬管多年前就给宠物上了电子户口,理论上,这些猫狗都是主人的私人财产,没有其本人同意,就不应像家禽家畜那样被随意捕杀。最激起公众反感的,则是在上饶的事例中所体现的那样,在未获得主人授权同意的情况下,破门而入扑杀。此时,很多人所警惕的与其说是对宠物生命权的处置,倒不如说是“入室”本身,因为这让人们觉得自己在家里也是不安全的。

在所有这些争论中,人们常常在不自觉中将“宠物”和“人”两分来看待,因而赞成处置者最常用的反驳就是“人重要还是宠物重要”,但这种设问模糊了关键的一点:尊重宠物的权利,其实就是尊重人的权利,因为我们所争论的宠物权利,本质上都是其主人的权利。

金庸在《天龙八部》里有一个细节:

萧峰哪里去理会阿紫是否在发脾气,顺手拉开炕边的桌子的一只抽屉,不禁一怔。段誉和虚竹见里面放着的都是些小孩子的玩物,有木雕的老虎,泥捏的小狗,草编的虫笼,关蟋蟀的竹筒,还有几把生了锈的小刀。这些玩物皆是农家常见之物,毫不出奇。萧峰却拿起那只木虎来,瞧着呆呆的出神。

阿紫不知他在干什么,心中气闷,伸手却掠头发,手肘拍的一下,撞到身边一架纺棉花的纺车。她从腰间拔出剑来,刷的一声,便将那纱车劈两截。

萧峰陡然变色,喝道:“你……你干什么?”阿紫道:“这纺车撞痛了我,劈烂了它,又碍你什么事了?”萧峰怒道:“你给我出去!这屋里的东西,你怎敢随便损毁?”

萧峰此前在阿紫重伤后,对她百依百顺,为何她劈烂一架纺车却勃然大怒?因为这是他义母的遗物,对他而言有着极其重大的意义,寄托着深厚的情感。阿紫对这纺车完全无感,但对萧峰来说,损毁这辆纺车,就相当于是在损毁他内心最珍贵的那一部分。

我本人不养宠物,但我完全能理解,宠物对它们的主人来说,就是自我的延伸和精神寄托。这是现代人孤独和情感细腻化的必然结果——自1997年起,日本社会频频出现一种“宠物丧失综合征”,就是宠物主人在它们走丢或死亡后出现的焦虑、抑郁、失眠等症状,这跟我们失去一个亲人后所唤起的感受,其实没有本质差别,有些宠物主人甚至觉得它们更胜过亲人。

赞成为防疫而处理宠物的那些人,所抱有的则是完全不同的生命观。在哈尔滨的南岗事件中,给宠物猫实施安乐死的社区工作人员,在面对新京报记者采访时曾说:“猫不处理,她屋里头全是阳性,她就回不来,这个单元的人就回不来,那么这个小区的人就回不来,疫情永远都结束不了。”

这清楚地道出了背后的逻辑:猫被默认为是“环境”的一部分,跟一张桌子、一把刷子没什么区别,只有对它们予以彻底消杀,才能确保绝对安全。实际上,就算知道这是个人权利,也无关紧要,因为每个人都得“以大局为重”,不能因为你一个人,就妨碍整个小区的群体生活回归正常。

在这一意义上,对待猫狗的态度,其实就是对待人的态度,这体现出当地社会环境能否在尽可能保障群体权益时,还能兼顾个体权益。因为宠物看似是“物”,但它们其实是“人”的延伸,是其主人自我的一部分。扑杀猫狗不仅是对猫狗生命的漠视,说到底乃是对其主人的漠视。

我小时候,上海出现了狂犬病,有些孩子被咬伤后感染,一时人心惶惶,我们乡下的犬只被一律扑杀。我表姐小雅养了一条大黄狗,从小陪伴她,感情极深,她因此坚决不同意,哭着寸步不离。大人们哭笑不得,无可奈何,后来跟她保证不会杀狗,她才安心去上学。但她前脚出门,后脚大黄狗就被扑杀了。小雅姐黄昏回家来,看到一桌人正在吃狗肉,他们还连夸美味(当然大黄狗并没有感染狂犬病),让她也尝一口试试。她关起门来,哭了一整晚。

在那以后,她再没养过狗,也从没原谅过那些人。