每次看到疫情新闻发布会上更新的确诊人数,我们都不禁想问:这些数字后面的人是谁?我们了解确诊数字,多于了解真实的患者。疫情第三年,我们对于数据的增长,常常冒出一种“麻”了的无奈,更渴望了解数字之外,具体的经历。这种经历与流调里的时间、地点无关,而是关于他们确诊后具体的症状是什么、吃了什么药、用了多长时间康复、康复后是否完全恢复了之前的生活。

单读编辑部尝试联系了身边几位曾经确诊的朋友,他们有人身在上海,与丈夫先后进入方舱,经历了简陋的方舱环境、方舱之间的转移、两次阴性证明却无法出方舱的困难;有人在法兰克福,花费近三千欧元在医院住了一周;有人在多伦多成为公司里最后一个确诊的人,至今没敢告诉国内的父母;我们“驻西班牙”的实习生前阵子确诊,被室友毫不在意、毫无防控意识地接近,仿佛只有自己是惊弓之鸟……我们从他们的故事里,看到了具体的人。

以下是他们的自述,个体的故事总是片面的,却也真实。

😷

田田

坐标:多伦多

在多伦多白手起家,乐观奋斗的自由小田

5 月初,我阳了。可以说是毫不意外,毕竟三天前,我的室友刚阳了。

2 月底,做老师的室友终于从线上转为线下工作,不可避免地大量与人接触。对于阳性,她早有准备。5 月初,自我检测确认阳性后,她与学校沟通请假,学校同事自觉开始排班代课。同事们对于这个流程已经驾轻就熟:最开始是隔壁班的老师阳了,代课老师顶上,等那位老师回到岗位,代课老师又阳了,这次是代课老师好了,室友阳了……在这种大家都默认不可避免的请假中,“革命友情”自然形成,每个人都做好了自己会阳以及需要在别人阳的时候代课的准备。我们公司也是如此,之前是我替不能出门的同事,跑需要外出的工作,现在轮到他们帮我了。

我是公司里最后一个阳的,我的“前辈”中包括一位 70 岁的叔叔,一位 30 多岁的大哥——他家里还有个刚过百天的婴儿也确诊了,带去医院,医生说不必开药,孩子有些低烧,三天自愈了。很奇怪,那位年长的叔叔和这个幼小的孩子,症状要比我们这些“中年人”轻很多。

我和身边确诊的朋友症状相似,基本没有高烧,但都经历了难以忍受的喉咙疼痛。从确定阳性,到最后所有症状消失,大概经过了两个星期,其中,喉咙疼痛集中在三四天里。那几天,除了吃泰诺,我几乎是靠睡觉扛过去的。家里静悄悄,我和室友即使醒着,也是靠比划交流,喝口水嗓子都像刀割一样疼,干脆连说话也免了。

图片描述

周六的公园,图片由田田提供重述这个过程的时候,我的生活早已恢复正常。但直到今天,我还是没有告诉国内的父母,我曾经阳过。

每次与父母视频,他们都表现出了极大的对新冠病毒的恐惧。他们不担心患病之后的症状,也不担心因此要接受的隔离与治疗,却对后遗症的威力深信不疑。我曾经跟他们描述过同事康复后,与之前生活无异的状态,妈妈却说,后遗症过两年都会看到的,只是暂时没有表现出来而已。这一点是我无法反驳、自证的。我无法确定自己未来会一直健康,更无法证明我之后的每次生病与这次的新冠阳性无关,所以只能选择缄默,在父母的世界里做一个永远不会感染新冠病毒,也永远不会有后遗症的人。

肖肖

坐标:上海

兼职摇摆舞老师

4 月 4 日晚上,我接到疾控中心电话,说我那一管混采显示阳性,明日复核。

4 月 6 日凌晨,我成为了徐家汇万体馆方舱的第一批患者。

接到电话后,我立刻去寄养家里的小狗,还有洗头洗澡。这两件事都是反应性的:当时已经有主人被拉走后小狗被打死的新闻,也爆出有的方舱乱糟糟的。凌晨 12 点疾控电话通知我说,让我等转运。凌晨 3 点,我再次接到电话让我下楼上车。

方舱里面密密麻麻地铺满了床。万体馆建筑本身是安全的,没有漏雨,但除了床头柜、被子和枕头,里面一无所有。有的人只背着一个旅行包,牙膏牙刷也不带就去了,因为疾控给他们打电话时承诺里面什么都有……我当时还有咳嗽和低烧的症状,没有热水喝,只有两小瓶的农夫山泉。生着病,又冷,体育馆的灯整夜整夜地亮着。

方舱里晒衣服的方式,图片由肖肖提供

其实来方舱的前两周,3 月 22 日,我刚结婚。进方舱后不久,我老公也阳性了。我每天和他打电话,问有没有人通知你要来,快点来陪我哈。但是他一直没有接到通知。后来同一栋楼的邻居有意见,在阳台上打电话报警,也打电话给居委会,问这个人阳了,为什么没有被转走?我老公在家里都听得见。直到“应收尽收”的政策一出,他就接到电话要转去方舱,也不给复核。那天是 4 月 18 日,其实这么长时间过去,他已经痊愈了。

虽然每天都会发生很多荒谬的事情,但我觉得在荒谬之中,有很多人在使劲地加码,有很多人在以发声的方式解决问题,也有人在做“枪口抬高一寸”的事情。

刚进去时,一天 24 小时,可难熬了。我常坐在护士台边上一个比较通风的地方,听人吵架。一般去吵架的都是上海的叔叔阿姨们,他们战斗力太强了!年轻人普遍还是很安静的,很多人带着电脑,从早到晚地开会,或者自己刷手机。上了年纪的人则常聚在一起聊天,一聊天就抱怨,一抱怨就去吵架。只要有一个人去反映问题,边上一定会有人看热闹,你一嘴我一嘴的。

我本来特别不喜欢吵架,但我很神奇地发现,你只要去吵一吵,东西都会来的。刚开始每天都有人去护士台吵,吵了三四天,有热水的饮水机就来了。吵到第七第八天,牙膏牙刷和脸盆也有了。写了《我在方舱,看见老人们的孤岛求生》的早见,她的床位就在我旁边五六米,这篇文章被大家看到后,一些实际的改变在我们方舱发生了,比如再有身体条件差的老人转过来,他们申请调去酒店变得方便一些了。

说有人“枪口抬高一寸”,是因为我老公真的来方舱之后,很快就测出了两次阴性,可以出舱了,但我当时感觉自己也许怀孕了,希望他能留下陪伴照顾,工作人员也就默许他留下了。我觉得他真的像一个神仙从天上降临,解救了我。他带了很多好吃的进来,甚至还带了一整个哈密瓜。我本来是兼职教摇摆舞的老师,和他是在上课时认识的,这下子终于有人能来陪我练舞了。吃完饭,我们就会在方舱前面的小广场跳一段。

肖肖在小广场教老公舞步,由@早见 hayami 拍摄

怎么连续测出两次阴性,真的是玄学。住到方舱之后,除了有一次一连收到十袋中成药之外,我们没有接受过什么治疗。大部分人过一会儿就好了。我那时一直阴阳反复,其实自己身体的感受好得不能再好了。在万体馆的方舱测出一次阴性之后,我们集体被转去另一个方舱后又测出了一次阴性。我们俩特别高兴,觉得可以一起回家了。结果当天晚上出出院名单时,我们都没有在上面。官方给出的理由是,方舱之间的数据没有互通,他们也不认前一个方舱给我老公出的出院报告。

现在回想起来,原来我们也是吵过架的。那天我们一层一层地找人沟通,靠自己联系之前方舱的工作人员,帮他们互通报告。新的方舱的人说,他们是没法联系到万体馆的。一群人都有相似的情况,有报警的、打 12345 的、找主任和志愿者的,从晚上十点一直折腾到第二天凌晨三点。即使你痊愈了,拿到两次阴性报告都是很难的,没有人愿意放弃回家的机会。

最后吵出结果,新的方舱认之前的阴性报告,但是不认之前的出院报告。所以我可以回家了,但我老公还不能。一上回家的车,我就开始哭。那是 4 月 26 日,我在方舱里住了 22 天了。再见到他是两天之后了。

我的确能感受到,每个人其实都是有那么一点点力量的,加在一起的确就是一个非常强大的力量。我很希望这种力量能够把我们推回一个正常的世界。

方舱里的高考自习室,图片由肖肖提供

Vale 老王

地点:德国法兰克福

意大利留学生/创业者/B站同名博主

被救护车拉走的那一刻,我以为我的阳寿要尽了。

因为疫情,在意大利留学的我四年没有回国。疫情刚在欧洲爆发,封城隔离的那段时间,我在阳台上正面晒完晒反面,来来回回,反反复复,甚至还和对面楼的几位邻居用在窗户上贴纸条的方式聊起了天。我记得,这样的日子大概维持了半年之久。当身边的朋友逐渐“跑毒”回国,因为临近毕业和不忍抛弃猫咪的缘故,我决定留下来,心想只要做好防护,应该不会被感染上。

就这样,到了 2021 年的 7 月,我感染了德尔塔病毒。

现在回想起来,我大概是在结束毕业旅行,从瑞士的巴塞尔坐火车去德国法兰克福找朋友的路上接触了病毒。整趟列车挤满了人,也没有安全距离,我走了很多节车厢才找到一个空位置坐下。不巧的是,这节车厢有一个人一直在咳嗽。整整两个小时,我吓得戴紧了口罩,完全不敢摘下来,硬着头皮坐到了目的地。

见到了朋友的第三天,我感到一阵强烈的宿醉感,一直持续到下午。我问朋友说,我是不是阳了?朋友安慰我,可能只是累了,或者着凉了。第四天早上,我发烧了,检测为阳性。我特别自责,倒不是因为对病毒本身的恐惧,而是害怕在不知情的情况下把病毒传染给了朋友们。我第一时间通知了所有见过面的朋友,奇异的,也是万幸的是,朋友们无一中招。

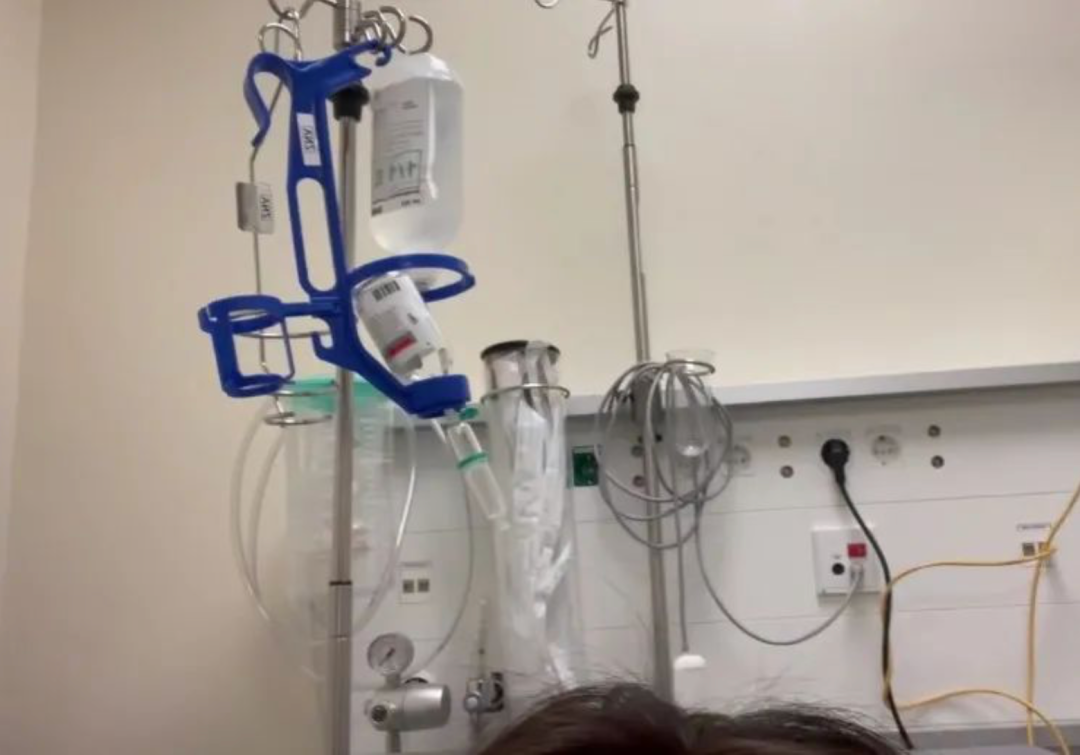

救护车没有立刻来。我得到医院的答复,让我自行回家隔离,等疾控中心的电话。等待的几日里,我反复发烧,一直到 39.5 度。我的味觉和嗅觉也逐渐失灵——准切地说,是总能闻到一股酸臭,后来我总是戏称它为新冠的味道。最后,我高烧不退,呼吸困难,不得已自己拨打了救护车的电话。由于我的医疗保险在意大利,我需要支付来回 800 欧元的救护车费用。救护车直接把我拉到了私立医院。

Vale 被救护车抓走的当天

在医院,我惊讶地发现我的房间被安排在与住院的老人们一个楼层。一整层除了我,只有另一个大哥是新冠患者。我走到登记处,看见一个特别和蔼的老爷爷在楼道里遛弯,没有戴口罩。他冲我走来的那一瞬间,我猛地向后退了一步。

我被分到了一个单独的房间,依旧发烧,依旧呼吸困难。护士只会讲德语,当我用英语询问是否可以给我退烧药和氧气瓶,她停顿了两分钟,说:“OK。”再次呼唤她时,她表示这些也许是我紧张而产生的症状,可以给我打一针镇定剂,吃两片安眠药。我坚持要医生来。来回呼唤之后,一位眼神冷漠的医生终于走到我的床头,隔着三层手套摸我的额头。他说我没有发烧。我问:“可以用温度计测吗?”

本以为住一宿就可以出院的我,一住就是五天。没有人告诉我要住多久,只是发烧就吃退烧药,输生理盐水,反反复复。我不止一次地怀疑自己阳寿是不是要尽了。连续半个月,我每天都在发烧 39.5 度左右,就算退烧,也是只退到 38.5 度,就再次烧了回来。惊慌之中,我还找朋友推荐的算命大哥,算了一下我能不能度过这个劫。第五天,护士突然通知我说,错过这班救护车它就走了,飞速地拔掉了我输生理盐水的针管,帮我穿好衣服送上了车。这五天的治疗费用是 2700 欧元。

救护车把我送回了朋友家隔离,一周之后,我转阴回到意大利,咳嗽持续了一阵儿。现在回想躺在病床上的时候,我一直在思考,有没有什么后悔没做的事情。病愈后,我开始健身,和朋友创业。每当有人问起我的这段经历,我觉得面对生活的态度变得更加勇敢和积极了。不幸中的万幸是,我没有留下任何后遗症。

Vale 被救护车送回的当天

Iris

坐标:西班牙格拉纳达

西班牙留学生/译者/被博士论文持棍追打

4 月 16 日,西班牙发布了室内不再强制使用口罩的规定。至此,公共交通工具成为这里唯一必须戴口罩的场所。

一个月后,我在发热之中首次见识到了弱阳性的快筛结果。

而两天之后,我发现我是周围唯一把这当回事的人。

因为合租的房子里还有另外三位室友,我测出阳性后第一时间把照片发到了群里,掏出常备的酒精喷雾、免洗洗手液和口罩。我的计划是尽可能地少出房间,用完厨房和厕所之后马上酒精消毒。虽然条件不允许完全隔离,但至少该尽可能地保护室友免受无妄之灾。出于愧疚,我一边道歉一边表示如果她们想买快筛试剂,钱可以由我来付——虽然这边一次核酸检测还要花个 80 欧(约人民币 570 元),但谢天谢地卫生部将快筛试剂统一定价为一份 2.94 欧(约人民币 21 元)。

接下来两天的事情逐渐超出我的预期:首先是在西班牙长住了 6 年的中国室友热情招呼我跟她一起吃饭;随后是在我戴着口罩做饭的时候,西班牙室友走进厨房开始跟我闲聊;最后,我的摩洛哥室友甚至半夜来敲我房门,想借手机给家里打电话。我仿佛一个外强中干的反派,屡次在心里大叫“你不要过来啊”。

逐渐接受了这种设定之后,一位西班牙同学抱着电脑来找我一起上中介网站看接下来要租的房。我:“你知道我阳了吗?”对方:“小感冒,没事的。”我犹豫了一下答应了,不准备摘下的口罩和放在手边的酒精喷雾是我最后的挣扎。

三天后我再做了一次快筛,结果已经恢复了阴性。同学说这很正常,他对我阳性结果的评价是:“吓我一跳,你说发烧,我还以为你猴痘了呢”。但我仍然决定在家待满 10 天。对于一个热爱宅在家的人而言,这并非难事。冰箱里有一周的食材,中国超市只要买满 20 欧就可以免费配送到家。

我时常刷着微博,感叹手头的几瓶维生素片过于讽刺——在来西班牙之前,看了几份隔离必备物资清单的我将各种维生素都买了一小瓶,以防在某次封城封小区里因为缺少蔬菜水果而罹患什么疾病。

而此时,我啃着苹果,看着窗外南欧夏日的阳光落在街旁的橘子树上,刚放学的小学生在院子外互相追跑,拄着拐杖的老奶奶们一边等公交一边笑着聊天,高高瘦瘦的年轻人骑着电动滑板沿着街边一晃而过。世界似乎早已向前挪动了一步。

疫情袭来的两年后,西班牙的大型节日已经逐渐恢复。图为2022年格拉纳达基督圣体圣血节(Corpus)游行