Trigger warning:本文第二部分含牲畜宰杀和内脏照片

每年11月下旬,是凉山彝族人过彝历/太阳历新年(也称库史节)的日子。2021年这个时候,指南因为工作拜访两个彝族家庭,参加了年后热闹喜庆的迎亲仪式,被凉山独特的民俗吸引。和Jo商量着来年再去,只为旅行。

我们(指南和Jo)从7月开始计划行程。为了赶上11月20日的过年,特地在那前后请了年假。

出发日越来越近,但奥密克戎在全国持续蔓延,各地防疫政策像变脸一样难以预测,我们一直没敢买票。

Jo的北京好友想与我们同去,然而那段时间,不少北京的朋友外出后,健康宝被莫名弹窗而滞留外地。担心出游之后影响返京,她最终无奈取消行程。

11月初,凉山把广州也加入了隔离名单。指南是为了逃避深圳严苛的防疫政策来到广州的,她所在的区域无风险,不应被加码。但投诉无果,被迫回深。

临近原定出发日,指南和Jo出差所到的城市也出现疫情。行程卡上多了一些不确定,我们讨论是否更换目的地,但又不忍放弃。11月18日凌晨,决定如期入凉!

假期终于在一年的忙碌之后到来,我们迫不及待奔向壮丽山川,逃离大城市的烦扰。

然而,故事并未如想像那样。

1. 停摆的公共交通

19日下午三点多,飞机落地。西昌天气舒爽,阳光猛烈,是期待已久的清冽干燥的冷。但身体还没有立刻适应,我们把最厚的衣服全部裹上了。

我们打算趁太阳落山前到邛海看看。通往市区的公交车站在机场外面,地图上看着不远,走起来却扎实地花了半个小时(后来发现也有整整两公里)。没吃午饭,又负重行走,一路下来又累又饿,贴身衣物全被汗水浸湿了。一打开外套,冷风就灌进来,吹得人直哆嗦。

在车站等了十多分钟,没见一辆公交车来,黑车倒是来了不少,有汽车,也有摩托和三轮,问走不走,我们都摆摆手——旅途遥远,我们已说好要走省钱路线。这时一个女人从旁边走来:“你们去哪里?没有公交车了。”

“去市区。没有公交车?”

“公交车停了,这几天都没有公交车了。我刚回家过完年,也去市区。等下有个车来接我,我们可以一起走。”

我们面面相觑。这是想宰人,还是真的?毕竟没有在任何官方公告中看到西昌公交停摆的通知。再一查,连网约车也没得打。

为了不被宰,随便拦了辆黑的问价。司机报价80,我们心里一沉。来接这个女人的司机愿意用50元把我俩送抵目的地,我们就这样搭上了第一趟黑车。那个时候还没能预料到,这整趟旅程都将由黑车伴行。

邛海边的荒诞艺术

湖边日出

晚上,民宿老板确认,公交和客运巴士都停了,不清楚停多久。那几天西昌每天全民核酸,全市只有三家医院开了核酸点,不论昼夜,做核酸得排两个小时以上的队。

原定第二天早上从西昌坐一人12元的客运巴士前往雪子镇(化名),去阿古家一起过年,现在只能坐黑车了,而邛海边上甚至很难打到黑车。民宿老板刚好要送朋友去机场,他愿意用网约车的价格把我们送到雪子,也就是一车150元。

临近夜里十二点,老板问:“明天走不走,两百块。确定的话我现在去做核酸,免得明天回不来。”我们在心里骂了一声粗口:“好。”

第二天早上,才发现顺风车没停,两个人只需要70块钱就能到雪子。但老板已经站在门口,他连夜顶着寒风把核酸都做好了,不好毁约。老板的朋友告诉我们,政府确实没有发布任何通知,默不作声地就把公交停了。

2. 不放假的彝族新年

国道上,人和车都不多,街边亦没见穿着传统服饰的老人。后来才知道,这三年来,只有今年过年学校没放假,甚至有些单位也不放假。不止西昌市内的公交车,凉山州内除了短途公交,所有县际大巴停运,本地人无法相互串门,导致年味很淡。

上午十点,我们抵达雪子镇。

来之前,我们讨论过给他们带什么新年礼物,还浏览了购物平台,寻思着买个像样的小家电。毕竟蹭吃蹭喝,礼数一定要到位。结果阿古告诉我们:“一般有老人的话,要带牛奶。有小孩的话,要买几包糖。有年轻人的话,要几箱啤酒。”街边的大超市就能买全这些礼物,我们怕不够,又不安地捎上两个毛绒娃娃送给他侄女。

约莫十点半,终于到达阿古家。一家人正忙着杀猪,见到外人略显惊讶。阿古吐了吐舌头,不敢与指南对视。这小子显然忘记把我们来访的事情告诉家里人了!即便如此,他们还是热情地招呼我们。把伴手礼沿墙码好,我们提议帮忙杀猪,被他们笑着拒绝。

过年当日,杀一头家养猪是每家每户必不可少的环节。这是年轻小伙子们合力才能干成的力气活。他们按照辈分,一家接着一家进行。这会儿正好轮到阿古家。

地上,一只猪腹部朝天,被剖作两半,腾腾热气伴随着一股新鲜浓郁的生肉味从猪肚子里爬入空中。阿古的三哥和堂弟一人扯紧猪的一边,好让扎马步的大哥能够施力,把猪内脏扯出来。然而,猪肉紧实,大哥使上所有力气,只是把内脏不小心弄破,一时间血流如注。最后借助刀子,才能够把它们全部移出。

二哥在一旁烤起火,新鲜宰杀的部分肉和内脏洗好后,直接煎烤作为午餐。大部分肉码在屋内,后面几日背去长辈家拜年。猪肠和猪血用来灌血肠,剩余的肉用来熏腊肉。哪怕搬进小区,许多凉山彝族人仍旧坚持在小区楼下亲自宰杀过年猪,喷火烧猪毛,再用消防栓将地上的血冲洗干净。一整天,猪的咆哮声此起彼伏,响彻整个村落。

阿古家杀完,轮到堂弟家了。我们同去帮忙,这回可以跟在他们的火枪后面拿刀刮猪毛。

大哥的小女儿还没满月,包在暖和的毯子里,由妈妈和奶奶轮流照顾。串门时则总是由奶奶背着,用裹孩子专用的“斗篷”包住。从二哥到四弟都很擅长也似乎不介意带孩子,最年幼的五弟放学回家后也会抱着小侄女坐在一旁。

另一个必不可少的环节是喝酒。上午喝过几轮,这群年轻男人兴头上来了,要带我们去串门敬酒。

从阿古妈妈家开始,每到一家,要用“525”(俩人各拿一瓶啤酒,一口气喝半瓶)按辈分给家庭成员们逐一敬酒。还有一种喝法叫“121”,一人一口气干完一瓶。还有往一个脸盆里倒好几瓶啤酒,端着脸盆喝的。我们只敢挑战“525”。几户人家下来,我们已经晕晕乎乎,胃也喝涨了。Jo直接呕吐在某家地板上,他们畅怀大笑:“没事,我们都是这样的!”

喝酒的间隙,他们最爱问我们从哪儿来,然后惊喜地说:“深圳是好地方,我去过!”他们家族的男子平时都在外地务工,足迹遍布全国。

阿古家五兄弟,除了小弟还在读小学,14岁的阿古曾在工厂打工,另外三个哥哥平时都在打工。大哥约布和三哥今年跑过山东、河北、成都的工地,活不多,动辄封控,时常干两天,在出租屋打一天的牌。他们不得不在几个城市间来回求职。二哥一直在济南的工地,他明显比去年黑了好几个度。指南与这家人相识,则是2021年在东莞的工厂。

工地的日薪是300多元,包吃住。如果活多,吃苦能干的他们一年能为自己攒下几万块钱。已经成家的约布有两个女儿要养,一个在蹒跚学步,另一个还是襁褓中的婴儿。他今年“没挣着钱!”还被最后一个工地欠着三个月的工资。二哥和三哥已到适婚年龄,都还在努力攒彩礼。我们问二哥今年是否挣到了钱,他笑笑,别过头去。“那边吃饭贵。我们这种抽烟的,烟就得花上不少钱。”他说。但工资都结清了。

我们后来知道,本地的工地认为本地人不好管理,只招外地人,工资也不如外地的开得高。拿西昌的工地举例,工资两三百元一天,但项目少,不能每日开工。一个月干下来,收入比外面差得多。而本地工厂的工作机会非常少,如果没有关系,难求得一职。阿古一家几年前才迁到这里,又未有机会获得有竞争力的学历和技能,最容易成为出卖苦力的打工者。

这种不稳定的工作模式,却为他们换得稳定的“过年假期”。每年十月底,他们辞工回凉山与家人团聚,待来年汉族春节过后再次外出。新年前后的时间,他们成日在家里喝酒社交,度过一年中最快乐的时光。

阿古的一个堂弟在浙江做消防员,是大家都赞赏的职业。这样的职业没有彝族年假期,他去年没能回家。今年由于工作表现很不错,得以回来过年。“他可是爬到泥坑里救人了!”兄弟们补充道。说着,堂弟侧起身,给大家演示倒挂金钩的动作。

过年期间在当地非常流行的啤酒。箱子上的四个彝文大字为“库史木萨”,彝语的“新年快乐”。

炫啤酒大赛

年轻彝族女性往往留在家里,至少等孩子断奶后,才会外出务工。过年这天,拜年、喝酒和陪客是男人们的活。女人们忙着灌肠,猪肉、猪血混着芹菜、土豆丝作为馅料。一个堂妹告诉我们,到第二天肠灌完了,她们就能去拜年、去耍了。

喝得怕了,我们想灌肠,干活也不错!从客人的身份转换为女人的身份,居然能让我们的肠胃和肝脏得到片刻休息。天快黑了,约布家的灌肠还未开始。约布妻子是住在这房子里唯一的年轻女性,一个人照顾大部分家务活,略显勉强。约布是这代年轻人里最年长的,结婚后分了家,盖了新房,紧邻着母亲和弟弟们的家。年龄排第二的一位堂弟虽也已成家,却还未建新房,同弟弟一家、父母以及未出嫁的妹妹们住一块,拥挤却又热闹得多。

我们学着把混合好的猪血猪肉土豆芹菜馅灌进清洗好的大肠小肠里,灌了一两根便熟练起来。

灌好的肠挂在炭火上方,慢慢熏上好几天

晚餐是鲜肉火锅,他们边吃边学抖音视频跳舞。“过年还有什么娱乐活动?”我们问。得知他们也打五十K,我们想来一把,可惜家里没备扑克牌。

阿古一家第二天得去山上给叔叔们拜年。而约布和许多人一样,由于客运停摆,今年没法背着猪肉,如期到隔壁县给丈母娘拜年了。

新年第一天的太阳落下。一想到隔日拜年,定逃不过更多酒精,我们不免有些退却,决定与这家人告别,继续上路。醉醺醺的男子们继续串门、喝酒、撒欢。离开时,甚至没人抽得出空理我们!

二哥带我们去做核酸。乡卫生院的院子里,一天一次,防疫人员支起两张小桌子,村民陆续骑车前来。

从附近山上俯瞰雪子镇,刚刚建成的新成昆高铁经过这里

3. 东进路上的波折

离开阿古家,行程陷入胶着。

我们前往稍北的交通要道越西县,随后确认终止北进计划——拜访位于甘洛县的第二个家庭吉吉。那里迟迟未能解封,他们全家都没有回家过年。甘洛县有凉山“北大门”之称,原来还打算经那儿去成都。从越西往东走是昭觉县和美姑县,被称为“诺苏文化之乡”,我们也非常感兴趣。但一路上听说,昭觉县也因疫情封控而只进不出。

只得到附近的乃托镇,从那儿坐火车去能去的地方。没想到了乃托之后,司机却说,越西定能找到去昭觉和美姑的车。我们决定赌一把,又交上钱跟着司机回越西。

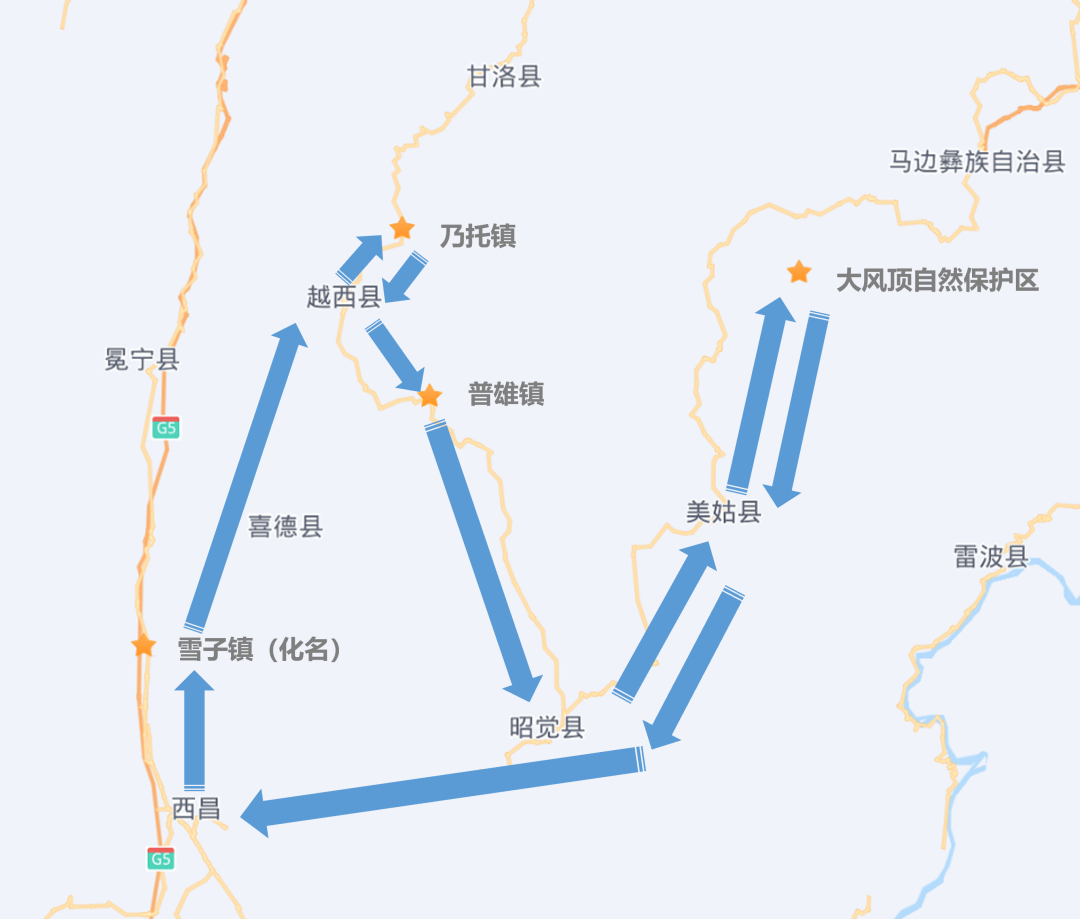

旅程路线图

车上一个本地女人,见谁都要搭话,感叹疫情形势之严峻。得知我们是专程来旅游的,她难以置信:“这个时候来旅游?有核酸吗?今天做了吗?现在病情严重得很,不是开玩笑,这病会死人的!外面的最好不要来,这是政府规定,也是为你们好啊!还去昭觉,到处跑,都说深圳的年轻人最不乖……”

另一个带小孩的女人应和:“到处都在隔离,你们朋友都见不了的!去哪都要看防疫政策,每天都要做核酸,知道吗?要是出现什么问题,麻烦大了!”

我们克制着讲理的冲动。隔壁回家过年的中年男人笑着打圆场:“人家远道而来,来者是客……”

直到下车,两个女人没停嘴,讲述时的自信让我们开眼。她们真的认为自己知道的都是真相,没有一丝怀疑吗?不知道过几天的12月初,全国上下几乎在一夜之间放开管控的时候,她们怎么想?

进入凉山后,为了行程顺利,我们确实每日做核酸。事实上,要保持“24h”不断供,每日至少得做两次。从动辄封城来看,政府确实重视防疫。但是,做核酸不戴口罩是这里十分常见的场景,哪怕是现场有上百号人聚集,防疫人员也见惯不怪。有趣的是,当地人在描述疫情严重的时候,首先提到的不是病例数,而是“天天做核酸”的现象。

公共交通的停运并未阻止所有人流动,却实实在在地养肥了黑的行业。从雪子到越西,我们还能幸运地搭上一辆价格合理的顺风车,司机正把他朋友送往支教地。在越西,顺风车平台上再无人接单,只有一群黑车师傅守在汽车站旁待客。师傅们要么担心被封在昭觉而不敢去,敢去的漫天要价。客运只要一人39元的路程,被喊到一人400元。这还只是旅程的第四天!

在街头苦恼许久,我们决定找辆直接开往美姑的车,只路过昭觉,降低师傅的风险。唯一的要求是减价。作为交换,师傅可以慢慢开,一路上随意载客补贴收入。终于有一位二十多岁的小伙子愿意收我们一人300元做这单生意。

一个小时后,这辆七座车就坐满了。先在途经的普雄镇上来三位汉族年轻人。出了普雄后,在附近的村子上来最后一位彝族女人,她一上车就抱怨:“已经让我转三辆车了,刚才的司机说送我到昭觉,结果又让我转车。”

“卖”乘客是黑车网络中的常规操作,尤其路途遥远时,去往相近目的地的散客会被师傅们合并给其中一位师傅去跑,介绍人从中分得5%左右的“中介费”,时间和油钱省下来改接其他生意。

这个彝族女人在越西县的新民镇成家,就职于昭觉县一家国有企业。过年前,她回了新民。这天,像所有事业单位的员工一样,她被单位召回参与昭觉的防疫工作。从新民出发,她先坐短途公交到越西县城,打辆黑车到普雄镇,没想被“卖”到我们车上才能前往昭觉。两趟黑车花了180元,这还没算上时间成本。

一个多小时后,车速忽然慢下来,前方排起一条长长的队,队伍尽头有临时搭建的铁皮屋,屋前站着警察。许多司机下车走动,到警察那儿填写一些信息。也有防疫人员探头向排队的车子问话,有不少车掉头离开。我们到了昭觉县的防疫卡点。

昭觉县比尔镇疫情防控登记点前,车子排起长队

“我下车。你们什么都别说,也别说这是拉客的车。”司机说。

他与警察和其他司机交谈许久才返回车上,大伙儿都紧张地问:“什么情况?”

“不让过去。”

“为什么?”

“前面有好几辆背肉的(背着猪肉去长辈家拜年的),都不让过。”

大概是在用这种方法阻止串门流动。那纯粹来旅游的,不是更加“非必要不通过”?

这时,赶着返岗的女人焦躁起来。

指南脑子一转:“你是回去上班的啊。有没有单位证明?放假通知?”

“没有,都没有。我是偷偷溜回来的,单位不准我们过年回家。”她停顿了一下,“有的话我也没法带你们过去,我担不起这个责任。”

Jo赶忙解释:“我们是来旅游的无所谓,但你怎么办,总得想办法吧。”

另外三人也开始不安。我们这才知道,他们是从外市专程来昭觉考教师编制的大学毕业生。凉山各县市要求考试必须在招聘地进行,昭觉的学校比其它地方的学校通过率要高一些。他们还被要求在昭觉完成三天三检,考试在四天后的26号。

司机同样不知所措。我们苦笑着叹气,如诅咒般,东进的计划很可能要泡汤了。

坐了一小会,前面的车子居然动了。没有掉头,而是穿过了卡点。防疫人员走近,问我们此行的目的。三位学生一起回应,其他人没有说话。防疫人员瞄了几眼:“好,都是去考试的吗?”“对。”Jo和司机答道。

可以通过了。

车开入卡口,心跳刚要缓下来。

“考试不是26号吗?这么急着去做什么?过两天再来。”另一个防疫人员说。

“可是通知说我们要到当地三天三检。”学生们赶紧回应。

这时,一位同时担任教师考试监考官的防疫人员过来做了确认。理由正当。

“健康码和场所码。”我们乖乖掏出手机展示。其中一个学生妹妹的48小时核酸阴性结果却被指出不合格,只有24小时的才可以过。她急忙解释,自己从普雄高铁站出来后做了落地核酸,只是结果还未出来。

“没出来也不能过。考试还有几天也不急这一会,你们要不等她结果出来再过去。”

“通知上不是说持48小时核酸就可以吗?”另一个学生帮忙解释。

“谁说48小时?我们只看24小时。”语气丝毫不容商量。

司机只好调头。

学生妹妹说:“把我放下,你们先走吧。”所有人一齐否定了这个方案,不可能把她丢在这天寒地冻的高速路边。返岗女人让她别着急。

可她用轻柔又笃定的声音重复:“你们先走吧!我不想搞得大家都走不了。因为我一个人……耽误了你们……”她小声地哭了出来。我们心疼地安慰,这不是她的错。

另外两个学生暴躁起来:“明明来之前看的通知说48小时,到了这边又要24小时,这都什么啊……!”

“要不找个手机借个健康码……?”有人出主意。

被返岗女人打断,她严肃地说:“那不行,这种事情不能做!国家政策还是要遵守,大家只能体谅一下,这是人命关天的大事!”

想不出办法,学生妹妹反倒安慰起我们:“没事的,一会我结果出来了,就找个车进去。实在不行我跟着他们(防疫人员)走的时候一起进去,他们肯定不会丢下我不管的。”真是个考验人性的时刻。

司机附和。其他人不再说什么,讨论起方案,是提前帮她联系个车,还是让监考官把她捎进去。最后,她自己跑下车跟防疫人员沟通,又跑回车窗边告诉我们,他们同意带她进去,挥手与我们告别。

我们开车在她身后慢慢前进,目送她的背影,粉色的冲锋衣,黑色的背包,坚定的步伐。

所有人再次出示24小时核酸,就像证明残次品已经被剔除,剩下的都是合格产品。

正要完全通过卡口时,车后嚷嚷起来:“走吧走吧!走吧!”学生妹妹跑向我们,她被睁一只眼闭一只眼放行了。司机打开车门,等她一上车便加速离开。过了!

没有人爆发出喜悦或庆幸。那位学生别过头去,还在尝试停止抽泣。我们心里五味杂陈,憋闷又疲惫,只能继续说着一些废话,希望她千万别自责。也许是说给自己听的。

晚上七点,车子抵达昭觉县城。他们四个被司机放在县城外的路口,走进去后再另找车。让人疑惑的是,路口仍有许多车辆进进出出。学生妹妹用力朝我们挥手,灿烂的笑容直让人想起初入社会时青涩的自己。祝福她一直纯真善良,不被污染。

又一个多小时,抵达美姑。一路上,我们一碰到行车缓慢处就心跳加快,不知是又一个防疫卡口,或是单纯塞车,一个好觉都没睡。司机告诫,若被查问,得说是朋友。原来黑车司机一旦被抓,罚款一万起跳。总之,昭觉和美姑没有防疫爱好者说的那么难以到达,并非什么妖魔之地。

后来我们得知,当晚越西就被封控了。我们离不自由,仅几个小时。

4. 大风顶

美姑暂时是一座“无疫县城”,终于能好好逛一逛!

山城地貌,让人想到重庆

县城里两条主干道一路爬升,许多连通主干道的小路由一长排陡峭的台阶组成。

涂鸦墙上的“525”

越西县是宁波江北区的对口帮扶城市,美姑县是宁波北仑区的对口帮扶城市。送我们到美姑的司机平时就在宁波工作。

与冕宁和越西相比,美姑的街道和人群看起来更传统一些。我们第一次看到了穿擦尔瓦(披毡)的人们,有青年人也有长者,有男有女。

包着头的人更多了。与越西不同,年长的男人们用一条毛巾包住头,女人们则用头巾而不一定是缝制了假发的辫子。

县城广场

又该计划隔天的行程了。

美姑县东北边有大风顶国家自然保护区,据说风景独美,但当地竟然没有开通旅行交通。在汽车站门口问了一圈,也没有合适的黑车师傅——要么不愿意跑那儿,愿意去的由于路不好走,耗时长,要价800。一查小红书,原来大伙儿都是从乐山的马边自治县上去的。

我们到县城另一处的黄色面包车停靠处碰运气。“小黄车”是县内的流水公交,幸好还未因疫情被叫停。一位本地司机阿一愿意以400元的价格去大风顶。一番纠结后,狠下心决定出发。

从县城出发,驶上一段国道接着一段乡道,费时两个多小时,终于到大风顶了。冬季为了防山火,自然保护区禁止车辆进入。阿一在入口处的车上等待,我们步行前进,约好两三个小时后回来。结果刚走出五分钟,便被山上的超级大风劝退,吹得人不停发抖,没法睁眼!

我们想到远处的阳坡玩,阿一听不明白。他找人询问,一个村民确认这儿就是大风顶:“从保护区入口往上走个四十多分钟就到了,风景好。你们要去就去那儿。”我们面露难色,没想阿一拍拍腿说:“走嘛,我和你们一起去!之前没有上去看过。”说着从后备箱拿出一顶毛线帽戴上。真可爱!我们倍受鼓舞。

听村民说夏天车辆可以开入自然保护区

成群乌鸦

一路沿着山谷往上走,除了我们,半个人影也不见。只有成群的绵羊咩咩地叫,见我们走来又散开。

阿一喜欢仔细观察草木

凉山标志性的索玛。夏天时,各种颜色的索玛花漫山遍野。这次错过了这一美景。

我们和阿一聊得有些费劲,便向他请教起彝语单词,从山谷里的动物,到日常用语。

“这是‘勒’,是好吃的牛”,“羊是‘哟’”,“水是‘也契’”,“大风顶就是高山,是‘热敷胡吉’”……他耐心回答。

离山顶越近,风越肆虐,我们被吹得眼泪都快出来了。爬到山顶时,眼前的风景不再是坡和谷,而是一望无际的平原。阿一突然滚到地上,张开双手。见状,我们也一同躺下,享受柔软的草坪和山顶的阳光。

到了!海拔应该在3000米左右。

到达山顶,我们拍了几张照,手机被冻得瞬间跳电,人也撑不住了,想原路返回。阿一不想走。他兴奋地拍了四五段视频,又指着远处更高的山坡,要去看看。

阿一出身山民,曾经在像这样的高山上放了20年的羊。后来放羊收益不好,为了生计,迁居县城。他靠开“小黄车”挣钱,把7个儿女送进学校。不知是不是这大山勾起了他的回忆,此刻,他比我们更像流连忘返的游客。

山顶的马群(彝语是”姆“)。高山上的这种小矮马,有长长的鬓毛和圆鼓鼓的肚子。

虽然很大一部分的精力用于御寒,还是努力享受风光了!

5. 回到西昌

下山后,决定返回西昌。成都的病例越来越多,为了年假后顺利工作,我们彻底放弃了成都的行程。而回西昌后做什么,已没了重心。

事实上,在找到阿一师傅上山之前,我们本打算回雪子参加送彩礼的仪式,阿古的姑姑相亲成功了。我们买好了两顶可爱的毛帽打算送给阿古的侄女们,还有两副扑克牌,连回程司机都约好了。当晚,约布传来消息,山上3个人变成红码,虽然与他们不同村,他们也被封控了。送彩礼被推迟,他们被要求连夜做核酸。我们这才跟着阿一上了大风顶。

先前越西被封后,三天三检,随即解封。照此,我们祈盼着雪子解封,至少把礼物交给他们。然而一天天过去,毫无解封的迹象。

“今天西昌往雪子的车通了吗?”Jo每天早上去电客运站。

“没有。” 对方一成不变的回答。

途经美姑牛牛坝村,又排上了队。以为是防疫卡口,原来是车祸。

回西昌的路上,我们看到头一天晚上W市大火的新闻。当晚,W市市民走上街头的视频、照片传遍全网,他们聚集在一处政府大楼前为火灾中的遇难者发声,高唱着国歌,齐声喊“解封”。我们在抖音广场,通过许多主播被掐掉又重开的直播镜头,陪着远方的同胞度过了那个不眠夜,思绪一下被拽离四川凉山。

我们得知不止阿古家所在的村子,整个雪子镇被封控,包括其他低风险区,实行静默管理。这明显是层层加码,违反了早前颁布的“二十条”。不仅如此,还搞双标。回溯整趟旅程,凉山各县动辄因为个位数的病例而全县封控,与此同时,西昌市却拥有特权,十个病例也不至于全市封控。

眼见旅行就要在无力的等待中结束,越想越气。能做什么?我们在酒店窝了大半天,抱着一丝希望,一一致电政府防疫部门,询问解封时间,也将意见传达。接线员们却表示“这是秘密”,对二十条“不清楚”,但是“按照县里专家指示来的。”还说我们为了去看朋友“太自私”。

地方级别的不行,就往国务院客户端写投诉,打四川省市民热线。平行时空里,北京各小区的居民都在试图跟居委会讲道理,争取解封。那天晚上,各地许多大学生被带走。那一刻我们明白,我们从来没能逃脱。

投诉提交一周多后,才接到雪子镇政府的回访电话。我们已离开凉山,阿古家也已解封。

最后一天,与约布打告别视频,说好将手信寄给他们。晚上,看到朋友的朋友因为献花被带走,我们复习警察法和治安管理处罚法,打电话到派出所询问。

一边被防疫拉扯情绪,一边觉得度假时间不能浪费,那几天还是出门溜达了。这是凉山彝族奴隶社会博物馆内记录的习惯法。

绕邛海骑行一圈,花了3.5小时

28日,返程。Jo回深圳,指南飞往浙江出差。我们相拥而别,不舍又担心。这些天的许多事,一个人做不来,幸而相互为伴!

去往机场的路上,再次偶遇车祸。一台外卖电动车摔在大马路中间,路边一位穿着“饿了么”制服的小姐姐默不作声地不停抹泪。我们递上一包纸巾。若不是赶飞机,真想了解情况,看能帮上什么。

横断山脉和远处的雪山

因不清楚雪子何时解封,旅馆附近的快递点不愿帮我们保管和寄出礼物。只能带回深圳,再让这袋小礼物飞行一千多公里回到雪子。约布说,会替我们好好保管扑克牌,来年过年再到他们家一起打牌。

(文中部分人名为化名)