定海桥是上海一段被遮盖的“前传”

村角亭,从字面上讲,它是一个处于边缘地带的公共空间,它是观察站,也是暸望台,它在融入与介入城中村生活的中间地带。这种中间状态,我们认为准确地描述了艺术进入城中村的实践者的现状、处境和工作方法。

基于每个城中村都有它的特殊性和个案意义,“村角亭”以口述的方式,切片式地呈现8位来自不同领域的实践者在进入城中村后的思想与行动。

“村角亭”由2017深港城市\建筑双城双年展和《打边炉》共同推出,于7月-10月间,逢双周五在两个平台同步发布。

上海市杨浦区定海桥

口述

陈韵

先后毕业于复旦大学和香港中文大学,定海桥互助社发起人,西天中土项目负责人。

我是2013年做一个叫“西天中土”的印中交流项目,才知道上海有定海桥这个地方。去了后感触特别深,才意识到自己出生的医院就在定海桥不远处,但因为三岁多就搬离了杨浦的外婆家,这次像是太久后的“重逢”。后来我才了解到定海桥在上海现代和当代的历史上是一个有名的、而且令人产生纠结感情的“地标”,在社会转型的过程中,它的意义和存在感被“完美地”掩盖掉了。一座城市的每一个时刻,必然是诸多“前传”曲折演变的结果,这个作为“前传”之一的定海桥,不被作为“核心前传”仔细分析和回味,而沦为了一种残留物,坐等着被除掉。

2014年我申请上海当代艺术博物馆(PSA)青年策展人计划时,从对定海桥的继续关注和研究中发现,2000年像是上海的一个“裂点”(断裂与裂变)。之前与之后仿佛无法沟通,通过搁置、忘掉和掩埋2000年之前的事,这个城市获得了对一种发展正当性的突发认知和信任。

定海桥的街道

我们曾经邀请一位退休的美术工作者到定海桥,他是外滩美术馆一位年轻策展人的父亲,过去一直在少年宫工作,到了定海桥,他很受触动。他一直生活在静安,虽然对定海桥有所耳闻,但觉得离自己非常遥远,那种遥远的感觉,跟你听到新疆、西藏的感觉差不多。这也让我们意识到上海这座城市一直存在着一种空间的阻隔,每个空间都是在人的意识中,对老一辈来说,不是你拆掉了重建,就可以完成新一轮的组装。对年轻一辈和移民来讲呢?是不是地产化之后,我们就对譬如黄浦江(定海桥也在黄浦江边)有了全新的时空认识?这是一个需要我们充分理解的变化中的问题。

定海桥的鱼贩在贩卖黄浦江的鱼

在准备PSA的这个展览项目时, 我们通过文献资料和对定海桥居民的口述,把本地历史自学了一遍,包括当地人喜欢听的戏曲、热爱的运动,还有“流氓历史”、王洪文和这个地方的关系,以及大厂如国棉十七厂的历史,甚至九十年代末短暂的用白洋淀防空洞做音乐排练的时期等等,最终这个展览除了九件作为“触发器”的先期作品,我们还做了四个工作坊。展览出来的效果跟我们实际想做的事情有一些距离(预料之中),我觉得有必要再进一步去面对这个“距离”。我们就用展览的余款,把在展览时期就租下来的定海港路252号继续租了下去。

定海桥互助社

定海港路252号是一个三层楼的私房,每层楼大概16个平米左右,一楼我们打通后可以做讨论、放映和展览,二楼可以短住也可以做讨论,三楼则可以长住。当我们打算长期驻扎下来,我们就需要面对一个问题——我们在定海桥是一个怎样的角色?首先我们认识到自己不想做一个NGO,虽然这很容易被各方面理解,但我们并不追求可以被量化的效应作为“成果”。现在来看在地工作和对城市议题的持续关注,是互助社贯穿至今的重点。我们想做的就是小则立足定海桥,大则立足杨浦,再大就立足上海。上海是一个人流往来频繁的地方,往来的相关研究者和工作者是否可能在定海桥发出声音,从而扭转现在这个城市发展中已经造成的僵化局面,比如什么事该在什么地方发生,画廊应该开在哪里,美术馆应该在哪里,它们往往不是在地产的愿景里,就是在一个士绅化的氛围里。我们能不能超脱在外,在一个我们无法直接改变其命运而内部利益交织矛盾的社区里存在,是否可以既从社区习得一些方法与经验,也能和社区居民建立互助式的进步关系?通过最近两三年的尝试,我们意识到,只要有决心和意志在当地持续工作,互助社给个人和集体带来的收获是可以很大的。

如果没有互助社,我们就不可能在2016-17年做好上海双年展的“51人”项目。很多人问我,你们怎么去找到的这51个不同背景、不同职业并且又非常有趣的人?最简单来说,就是因为我们对“51人”的思考和讨论发生在定海桥。我们立足在这样一个卑微的点,去看待这个城市和这个社会,我们才会发现到底这个社会还有什么可以称为是灵魂和精神的东西。如果你在上海老法租界的一个咖啡厅里,你对社会的精神和灵魂则会有不同的考量,甚至同一个人说出来的话都不一样。每一个场所都有它强烈的“场所意志”。

PSA“51人项目”

这种场所意志也被我们策划进了“51人”的活动中。譬如,我们找到了一位上海早期文革运动中的亲历者和核心人物叶老,请他来做导游。我们包了一辆大巴跟着他走了一些和上海文革有关的事发地点,最后回到定海桥——这个走出了王洪文和他战友的地方,同参加活动的三四十位青年朋友进行了座谈交流。我们还找到一位参加“抗美援朝”战争的飞行员曹金先,请他在一个私人的诗歌书店里讲述战争的经历,这个诗歌书店的主人则为这次活动编了一本书,那是一本跟飞行员有关的小诗集。我们还认识了一位退伍军人于唤楼,他很偶然地去日本学了做日式甜点的手艺,他做的面包非常好吃,又特别便宜。这个人充满了军人的自豪感,结果却变成了一个面包师。做面包非常需要体力,也需要一种意志,还需要温度,他的双手的温度决定了他能做一个很好的面包师。他非常独特,阳刚,又有艺术气质,并且他一定要把面包房开在他长大的那条路上。

创作面包的人:于唤楼

我们在PSA的展览项目中就提出“对历史的艺术实践”,定海桥互助社是一个“社”,不是一个“空间”,这是最初提出时就考虑过的。在艺术领域里,开一个空间就像打开一张白纸一样理所当然,即便是有意安置在一个社会空间里的“艺术空间”,也是随时可以采纳社会,随时又可排斥社会。但对定海桥来说,如果你不知道这个地方的历史和当下、感情和行为,你所身处的现场就无意义,从而没有必要,你所做的多多少少会被这个场所检视,哪怕是无动于衷,也是一种反馈。为何要叫“互助社”?我们希望把“空间”这个几乎是当下最重要的问题放到“社”这个前提下进行讨论和实践。“社”是一群人的关系,既是社会的“社”,也是社群的“社”和社团的“社”。在“社”的基础上,也就是在人的基础上,空间问题才会呈现出它的具体面貌和内涵,否则它就是一个空洞的概念,弥散的东西,抓都抓不了。

定海桥互助社的儿童绘画展

“定海谈”现场

做2014年PSA展览的时候,参展人员中就有一半不认为自己是艺术家。到了2015年以后互助社的阶段,“艺术家与否”更不是一个先在的问题,而“艺术与否”变得愈发关键。艺术的考量和行为,落实在我们做具体的判断和决定中,落实在和社区居民彼此的相处中。我们做过一个学期的绘画班,后来还做过一段时间的晚托班,我们除了要对参与的小朋友负起责任,也在这个互助的过程中了解到了当下的教育落实到一个地方的家庭是一种怎样的状况,同时我们也要面对自己的教育背景和其中附带的问题。我们做这件事的出发点,不是要去对社区作出多大贡献,而是通过自己的工作立足点去做一些转化和表达。

今年5月我们在定海桥还做了一个月的照相馆,在一位摄影师朋友的倡议下,我们把一楼变成拍身份证件照的定海桥照相馆,这位“70后”的摄影师免费帮街坊拍证件照,人传人地来了不少,我们也认识了很多居民。但是那一个月之后,我们就按照预先的想法把这个阶段暂停了。我们不是在做一个长期便民的事情,也不是要和这里的一家有二三十年历史的照相馆抢生意,而是想看一下这件事情在社区联结和影像档案上能走多远,这取决于我们秋天第二阶段工作的继承和推进。定海桥如果被拆迁,当这些来自历史的现实和现场被清理,这里的人能从这段生活中带走什么,他从这段生命里走出来,会去到另外一个什么地方,延续成了一个什么样的记忆,又有什么样的一个遗产,这是我关注的一条潜在线索。即便这个遗产在一时来看是“气若游丝”,互助社也希望在这股“气”中做一点事情。

我们在定海桥认识了一位“90后”的居委会工作人员,跟我们的关系非常好,他是一个很神奇的小伙子。第一次见到他的时候,他认为拆迁是绝对的好事。后来他偶尔来参加我们的活动,私下也和我们聊天,我们慢慢熟起来发现,这并不是他的全部想法。他对定海桥的日常生活的状况和理解让我们非常吃惊,他比我们大部分“90后”朋友对生活和社区的认识要深刻得多,并且有一种艺术的感觉,他其实并不是像他所说的追求一个拆迁的结果,而是对这个地方有非常深厚的情感记忆。他现在就在写小说,但还不肯给我们看。

如果问我们互助社会一直做下去吗?我们目前看不到解散的必要性。我们关心的城市问题层出不穷,历史问题也得不到关怀,我们能从定海桥的切口处不断发现理解历史和理解它跟周边关系的丰富可能性,尤其是这里的人所带来的鲜活力量。

定海桥的未来就在眼前

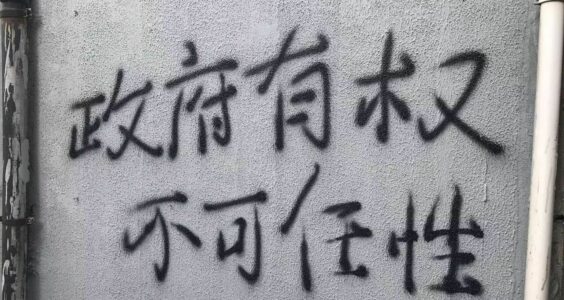

定海桥居民针对拆迁问题的意见表达

互助社的工作是微不足道的,而在定海桥,有很多的居民以及她们的工作方式、经营方式在现在的城市发展格局中是不入眼的,定海桥的大部分居民是移民,这些移民是被房东看不上,因为房东的房子很好租。房东也是因为不稀罕住这个地方,才会把老一辈传下来的房子租给外地人,所以我们就是和还稀罕住在这里的老居民,以及自己也没有很稀罕自己的移民在一起。我们在他们中间,反而会感觉到巨大的被包容和被鼓舞。

互助社就是租客,像这里的所有租客一样,没有长期存在的正当性。互助社解散与否这一件事情,对定海桥而言一点都不重要。如果定海桥被拆了,我们也是这里最不重要的一个群体,我们的邻居比我们都要重要100倍。定海桥真正最重要的是比我们更需要考虑去哪里的移民,以及自我认为最重要的房东,前者是这里要被剔除的真正肉身,后者是拆迁的交易方。

如果有一天我们换到了别的地方,我们也会以定海桥习得的视野和方法继续推进工作。定海桥对我们而言是一个极富教育性的地方,哪怕这个地方最终以撕心裂肺或喜大普奔的方式结束了,但我们和“地方”相互影响的这条线索希望是长远的,我们也相信它会在演变和调整中走向思想和感知上的丰满和活力。

*赵伊人在定海桥的调研中提供了支持和帮助,在此致谢。