CDT编者注:如果你或者你认识的人有轻生的念头,请联系干预机构为自己和他们寻求帮助。

有读者在文章后留言:

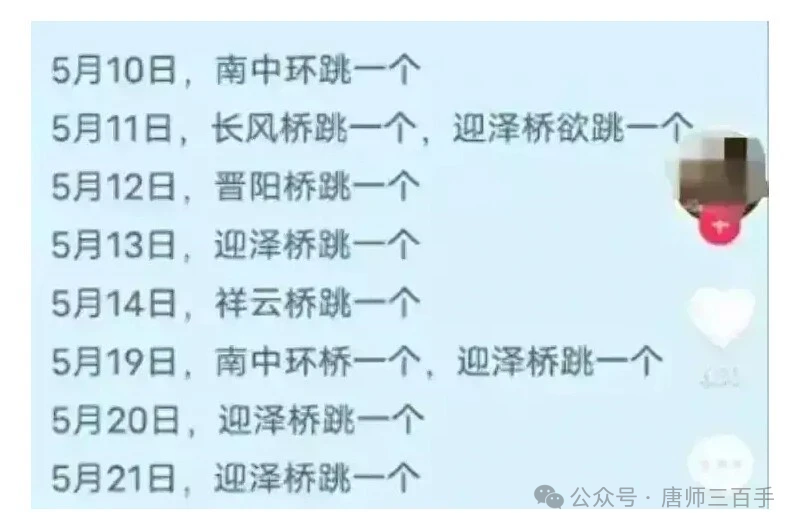

我搜了一下,网传山西太原五月出现多起跳桥轻生事件。

作为一名心理学教师,我能够从同行、家长、学校老师等处了解到各高校网传的自杀事件。像某某高校今年上半年又自杀了多少名大学生之类。

具体到每一例自杀事件,都可以分析自杀者为什么会自杀,厘清驱使他轻生的精神因素(如抑郁症)、情境诱因(如突然失业)、社会经济因素(如房贷压力)、人际因素(如伴侣分手)等等。每一起自杀事件都是特异性的,在没有充分了解和掌握自杀者及身边关系人的充分资讯,都不足以分析厘清其自杀缘由。

以前段时间引发舆论热议的重庆胖猫自杀事件为例。尽管这起事件上了数十次热搜,参与讨论、评论的网民数以千万计,各种言论如汗牛充栋。但是,迄今我没看到任何人、任何渠道披露胖猫自杀的关键相关因素:他是否有精神压力?怎样的精神压力?持续多久?促使他自杀的诱因是什么?自杀前是否有征兆?是否有与他人交流过自杀意图?自杀前他有何异常?……

似乎数千万热议的围观网民没有人试图真正去了解胖猫为何会自杀,仅仅依据自己的“阴谋论”思维去做推测,要不一边倒归咎于他的伴侣;警方披露调查结果后又一边倒地归咎于他的原生家庭。

能够被曝光,引起舆论关注的自杀事件通常都只是冰山一角。像我所了解到的成都某985高校今年上半年发生的若干起大学生自杀事件,就无法从公开资讯检索到蛛丝马迹。

一般来说,类似大学生自杀数据会通过内部渠道层层上报汇总到教育主管部门。但是,只要上级部门开始重视大学生自杀现象并对各高校提出要求,基层高校很容易就会出现瞒报现象。诸如某大学生在校外宾馆自杀,不纳入学校的统计数字之类。不仅如此,汇总到省一级的自杀数据通常会经过数据调整再提报到中央一级的主管部门,数据调整的尺度、标准、理由均不得而知。

法国社会学家迪尔凯姆(旧译涂尔干)在一个半世纪前就对社会自杀现象进行过系统研究,并写出《自杀论》的社会学名著。在他研究的自杀影响因素里,特别提到了发生在工业界和商业界的反常自杀。研究结论包括:经济危机出现,自杀人数上升;国家突然昌盛也会导致自杀增加。总之在社会发生剧烈变革的时期,自杀率就会上升。

社会学研究自杀与心理学、社会心理学就有所不同。通常,心理学研究自杀,需要蒐集自杀者个体相关的数据,他的人格、精神健康、药物使用、个人史等等,通过他的日记、身边人的访谈来了解其自杀的缘由。

社会心理学则更多地聚焦在情境影响因素,自杀者的家庭环境、伴侣关系、社会经济压力、是否遭受重大生活事件等等,通过调查、访谈来了解促进或诱使其轻生的情境影响。

社会学研究自杀率、自杀者的人口学分布、同比或环比的增长率等等,通过统计分析来了解众多自杀事件背后的社会、经济影响因素。

这是国家卫生健康委统计信息中心发布的《2022中国卫生健康统计年鉴》中的中国2021年中国居民年龄别自杀死亡率数据。

当一个区域,像山西太原,短时间出现多起年轻人自杀事件,背后应该有着不容小觑的社会、经济影响因素。那么,要了解到底有何异常,就需要将五月的数据与四月、三月,以至全年月度数据进行环比;与去年五月、前年五月,甚至历年的数据进行同比;还要与邻近区域的其他城市,如省内的大同、晋城;省外的郑州、石家庄等城市进行比较。种种比较中自杀率出现异常的增长,那就值得进一步地调查、分析,了解背后的缘由。

网传的所谓“太原十连跳”有没有可能因为是公开自杀而没有掩盖住才导致被舆论注意到的结果?出现醒目的“十连跳”公开自杀会不会伴随私下自杀数的相应减少?

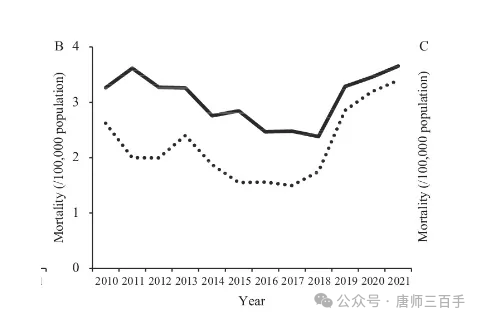

这是发表在《中国疾病预防控制中心周报(英文)》的统计数据,显示2010年至2021年期间中国15~24岁年轻人自杀死亡数据呈上升趋势。

当有人试图研究却发现难以找到可以参照的基础数据,那么网络上对“山西太原十连跳”的分析、评论都是盲人摸象,很难真正地厘清背后的缘由。当基础数据根本就阙如,那么十四亿中国人恐怕就没有人能知悉背后的缘由。

这才是最令人感到悲凉的。