你好,我是刘瑜,我们的比较政治学30讲,到上期为止就做完了。今天,我来和大家做个总结和告别。

在这里,首先,我要和听众朋友们道个歉,就是我在节目的过程中,没有和听众朋友们在留言区进行一对一的互动,主要是我实在是太忙了。在开始做这个节目的时候,疫情还比较严重,北京的学校都没有开学,所以我要花很多时间在家带孩子;节目做到后面,北京开学了,孩子倒是送走了,但是我自己也开学了,学校的工作也不能耽误,所以确实没有时间和大家做一对一的互动,还请你们谅解。

我们这个节目,30讲下来,内容涉及古今中外,怎么总结呢?我还是想回到这门课的标题,也就是俾斯麦的那句名言:政治是可能性的艺术,Politics is the art of the possible。这句话到底是什么意思?俾斯麦为什么说这句话?据说,俾斯麦是在1867年一次谈话中做这个表述的,而那正是德国统一大业成败未卜的时刻。这时候,俾斯麦正在欧洲各国之间联合纵横,各个击破,为了实现目标,他常常以退为进,以守为攻。为了争取国内的民意支持, 他作为一个反民主人士,却主动开放了成年男子的普选权;作为一个反社会主义人士,他却完成了福利国家的奠基。正是俾斯麦的这种灵活性,让他赢得了“政治现实主义大师”的标签。“政治是可能性的艺术”,表达的正是这种“政治现实主义”主张。据说,这句话的完整表述是这样的:Politics is the art of the possible, the attainable – the art of the next best. 政治是可能性的艺术,可行性的艺术,是次优的艺术。这个完整说法,更清晰地呈现了它的“政治现实主义”指向。

(Otto von Bismarck)

关于这种政治现实主义,我举个例子。今天的中美关系,冰冻三尺,非一日之寒,如果我们指望两个国家换届领导人,就能通过运筹帷幄使中美成为“世界上最好的朋友”,这就是art of the impossible了,不现实,但是,如果两国政府能够趋利避害,小心避雷,保持不温不火的和平,却是可能的,这就是art of the possible了。换句话说,政治是一种艺术,但不是一种魔术。

我刚才举的例子,是在国际关系语境下,但是,政治现实主义放在比较政治学当中,也同样适用。我们这个节目,如果说必须有一个“中心思想”,或许可以被概括为:“政治创造可能,但是政治亦有其边界”。关于政治所蕴含的“可能”和“不可能”,我甚至有一个可能非常主观的判断,那就是:政治“可能”让一个国家成为地狱,但是,它却“不可能”让它变成天堂。换句话说,政治所能抵达的上限不会那么高,但是,它所能抵达的下限却可以非常的低。

大家也许会对我这种“不对称的”的说法有点困惑,为什么政治可能让社会变得非常糟糕,却未必会让生活变得非常美好?这是因为,在我看来,政治可能扼杀所有的社会关系和个人努力,但是它却不可能替代所有的社会关系和个人努力。什么意思呢?就是当政治非常糟糕的时候,比如一个极权政府掌控一切,它可以摧毁人们的生产积极性、自发的社会组织、家庭乃至人性,使生活变成一场噩梦。就像我们在“苏联往事”中讲到的那样,连奶奶都远离孙辈,在家里讲话都要窃窃私语,而中央委员都不得不痛哭流涕地自我批评,但即使如此也难逃被批量枪毙的命运。可是,另一方面,当政治非常好的时候,它也只是制定一个相对公平游戏规则——我前面讲到过,一场球赛踢得精不精彩,公平的游戏规则只是一个必要条件,绝不是一个充分条件——为什么?因为球赛踢得精不精彩,除了游戏规则,还要取决于球员们技艺是否高超、配合是否默契。在这个意义上,好的政治注定只是美好生活的一半,另一半则取决于社会、市场、个体的创造力与合作能力。这种不对称,就是我所理解的“政治现实主义”。

遗憾的是,在当代世界,人们普遍缺乏这种“政治现实主义”意识。我们经常听到一类说法,比如,“某某国家不是都民主化了吗?怎么还会爆发冲突?”“某某国家不是国家能力很强大了吗?怎么经济还没有上去?”“某某国家不是已经换届新政府了吗?为什么公共服务还是不行?”在此类的提问中,都蕴含着一个不切实际的假定,就是政治可以神奇地解决一切难题,而政府有义务包揽所有人的幸福。

遗憾的是,政治没有那么神奇。说到这里,我不禁想起经济学家索维尔的一句话,他说:经济的第一原理就是稀缺性,因为从来没有那么多资源可以满足所有人的所有需求,但是政治的第一原理是什么呢?就是忽略经济的第一原理。这话虽然是句调侃,但道理却非常深刻,因为他指出了政治浪漫主义往往忽略“约束”问题。

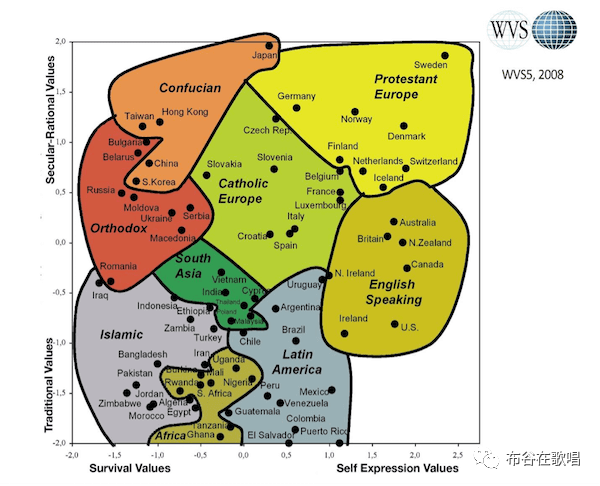

政治存在什么约束?当然很多,我们这个节目就谈到很多,试举几例。第一,社会结构的约束。当一个社会由极端对立的二元阵营构成、并且任何一方都缺乏妥协精神时,鲜有任何政治力量或制度可能突围。我们在讲埃及的“裂痕动员”时,讲到政治伊斯兰派和政治世俗派之间轰轰烈烈的对立,如何摧毁了埃及短暂的民主实验;泰国红衫军和黄衫军是另一个例子,红衫军的人数优势和黄衫军的街头优势,使泰国政治陷入僵局。第二,历史的约束。在讲国家能力的时候,我讲到历史上的战争频度烈度,如何深深地塑造一个国家的国家能力,而这个影响可以延续千年而不倒。在讲文明冲突的时候,我也说到过学者Inglehart/Welzel所画的文化地图,上面刻划着挥之不去的历史烙印。第三,地理的约束。比如,阿富汗多山的地形使它难以形成强国家的传统,委内瑞拉的石油资源使它步入经典的“资源诅咒”,而美国缺乏“天敌”的地缘位置,使其能够相对从容地“先发展民主,后建设国家能力”。

(Inglehart/Welzel的文化地图)

但是,或许因为我是个“准文化决定论者”,在这个节目中,我强调最多的,还是“文化的约束”。这种约束在不同国家以不同形式体现:在俄罗斯,强烈的民族主义助推俄罗斯走向“不自由的民主”;在印度,“表亲的专制”削弱政治竞争的真实性;在阿富汗,宗教极端主义的阴影使得民主转型难以落地;在委内瑞拉,经济民粹主义观念的盛行,让民主制度最终走向自杀;在泰国,对“程序正义”的蔑视,让它难以摆脱不断政变的循环。换句话说,当观念的水位太低,所谓宪法就成了一张随时可以撕掉的废纸而已。

我在节目中反复说到过一点:“政治在社会中”。其实,“社会”在这里是一个笼统的表述,分解开来,就是“政治在社会结构中”、“政治在经济中”、“政治在历史中”、“政治在地理中”,以及最重要的,“政治在文化中”。中国人说,巧妇难为无米之炊,同样,好的政治很难在逼仄的社会、经济、文化、地理、历史空间中长成参天大树。很多人期待制度的改写或者政府的更替可以一夜之间让“大地旧貌换新颜”,这种心态,说好听点,是一种浪漫,说难听一点,则是一种懒惰。真正的政治变革不可能仅靠自上而下的力量推动,它必须同时自下而上地生长。在人们学会宽容、学会耐心、学会同情、学会从各种集体主义的轮椅中站起来迈出个体的步伐之前,没有什么政治可以成为改造生活的魔法棒。好的政治给每个人一张船票,但是它无法、也不应该把每个人带到他的目的地。

(共情与同情)

不过,政治现实主义并不意味着政治虚无主义。政治是有限的,并不是无用的。这一点,我在发刊词中说到过,对比韩国和朝鲜、东德与西德、海地和多米尼加、今天的委内瑞拉与20年前的委内瑞拉、今天的德国和80年前的德国,我们都能清楚地感到政治作为一种“艺术”的力量。相似的历史、相似的地理、相似的社会、相似的文化,在不同的政治力量下,可以发展出截然不同的道路。公平的游戏规则未必会使一场球赛精彩纷呈,但它是一切可持续比赛的前提。

在节目中,我谈到了“政治创造可能性”的各种路径。比如,政治选择的路径——在南非,虽然社会结构极度撕裂、历史记忆充满创伤,但是新旧两个政治领导集团通过妥协与分权,使南非实现了转型的软着陆。还有经济政策选择的路径。智利身处经济民粹主义盛行的拉美,在右翼威权政府倒台后,却坚持了温和的经济自由主义路线,使得智利经济成为拉美地区的佼佼者。我们还谈到集体行动的路径。美国国家能力的建构,和许多其它国家不同,不是缘起于密集的战争、也不是来自于发达的文官制政府,而主要是通过一代又一代人的社会运动。在韩国,新的政治可能性则来自于观念的变迁——当观念水位不断上升,人们甚至超越其经济理性,为了一个更高的价值重新缔造新的制度。

在所有这些故事中,我们发现,尽管历史地理、社会、文化构成政治发展的约束,但这些约束不是牢笼,每个社会对其政治未来,都有一定的选择余地。这个余地一开始也许只有十厘米,但是,通过行动的勇气与智慧,它可能扩展为十米、一百米、一万米,直到打开全新的天地。哪怕从历史深处流淌而来的政治文化,似乎是一个国家的胎记,但是,就像我在“文明的冲突”那两节中分析的,文化不但可能变迁,在一个大发展和全球化的时代,它可能非常快速地变迁。80年前的德国人,默许了纳粹政府屠杀600万犹太人,但是今天的德国人,成为整个欧洲最欢迎移民的群体;90年前的日本人,忙着刺杀一切有和平主义嫌疑的政治家,但是,当代的民调显示,日本人成了全球最不愿“为祖国而战”的国民。40年前,HK人以不关心政治著称,但今天的HK人,简直是人人坐而论道。历史是文化的作者,但绝非它的唯一作者,甚至可能只是它的第二、第三、第四作者。

当然,反过来,政治在“创造可能性”的同时,也时常收缩可能性,把本来辽阔的空间从1万米缩成100米、10米、10厘米。我们谈到过阿富汗,70年代时本来处于现代化的入口,但是,极左力量的崛起引发苏军的入侵,苏军的入侵激发伊斯兰原教旨主义,原教旨主义引发内战,政治多米诺骨牌效应让一个国家的道路越走越窄,直至山穷水尽。我们还谈到过伊拉克,萨达姆不是什么伊拉克救星,他治下也没有很多人想象的发展与和平,事实上,正是他把一个现代化过程的国家拉进了无穷的战火。我们也提到过津巴布韦,1980年独立的时候,充满希望、百废待兴,但是,穆加贝的族群政治、民粹主义以及大权独揽,让一个非洲粮仓沦为通货膨胀的传奇。政治是艺术,但它可能是非常糟糕的艺术。

在卓越的和糟糕的艺术之间,是政治行动。行动需要勇气,需要道德觉醒,需要有一个小男孩以及更多小男孩冒着巨大的危险,从人群中站出来说:对不起,国王,你并没有穿衣服。在关于“平庸之恶”的讨论中,我讲到过,恶的泛滥未必需要多少“坏人”,往往只需要几个“魅力四射的疯子”和无数“不假思索”的人,而要从“不假思索”出走,我们必须跳出“此时此刻”,获得一个更高、更远的视角,足以看到历史深处的亡灵,以及道路尽头的悬崖。

但是,政治行动不仅仅需要勇气,也需要节制。泰国反复的政体振荡说明,狂热的政治激情可能以民主的方式摧毁民主,以自由的方式摧毁自由;而委内瑞拉式的经济崩溃则说明,善的感召如果失去缰绳,可以像海妖的歌声,把无数船只引向触礁与沉没。很多时候,比左右之争、东西之争、普世与民族之争更重要的,是狂热和温和之争,是斩钉截铁和怀疑主义之争,是感叹号和问号之争。

最后,我想补充的一点是,可能是因为我常常在公共领域写作,而且我尽量用非学术化的语言和读者、听众交流,所以我常常被贴上一个标签,叫做“政治学常识的普及者”。说实话,我对这个标签有点不适。为什么呢?因为政治学几乎没有常识。你对政治学了解越多,就越会意识到,政治学没有常识。你觉得“民主”是常识,但是历史上很多伟大的思想家都反民主,麦迪逊说,“如果所有的雅典人都是苏格拉底,雅典的公民大会仍然会是一群暴民”;你觉得“自由”是常识,但是很多左翼往往会追问:谁的自由?哪有没有阶级属性的自由?你觉得“平等”是常识,可是历史上对平等的追求,常常带来一败涂地的悲剧。我能普及什么呢?更多的时候,我普及的不是所谓“常识”,而恰恰是迟疑。

有时候,我会为政治知识的这种“原地踏步”而绝望。在其它领域,人类的进步令人惊叹。直到现在,坐飞机的时候,我仍然感到难以置信:人类怎么这么聪明?居然能造出这么一个笨重的家伙,而它能在天上飞十几个小时?吃到改良水果的时候,我也特别感恩:他们到底对葡萄和西瓜做了些什么,怎么这么好吃?全球气候变暖运动的扩散,也让我百思不得其解:地球平均温度200年里上升1度,这么微妙的变化,居然被人类发现了,而且分析出它的前因后果,发展出轰轰烈烈的全球运动。有一年我看一个舞台剧,表演和特技、音乐结合得太完美了,我几乎热泪盈眶,感慨人间真是不虚此行。所有这些文明的成果都让我敬畏,但是,转身看一眼政治,立刻泄气了:虽然人类已经能够上天入地、呼风唤雨,但仍然会为能不能退出一个宗教打得头破血流,为一句刺耳的言论付出沉重代价,为一句口号沦为无法退出的实验品,为一场选举而反目为仇。同一个物种,居然会同时如此智慧和愚蠢,伟大和狭隘,勇敢与懦弱。

不过,另一些时候,我又觉得,没有常识未必是一件坏事。为什么?因为如果知识是确切的,专制就是必要的。恰恰是知识的不确定性,让我们需要在每一个时代、每一个情境中不断重返基本的道德问题和历史经验,用我们自己的头脑思考,并以这种思考成就人之为人的尊严。如果说自然科学的知识是在建造一座层层累加的高塔,社会科学的知识则更像是西西弗斯在推石头,推上去,掉下来,再推上去,再掉下来。或许有人认为西西弗斯的努力是一种徒劳,殊不知原地踏步或许正是对自由落体的抵抗。政治复杂到令人绝望,但也正是这种复杂,让思考充满乐趣,让自由成为必要,让未来涌现无穷无尽的惊奇。

好,我们的节目到此就结束了,再次感谢大家一路收听到这里,我们后会有期!