最新发表的《2020全球性别差异报告》又刺激到了国内不少关心两性平等议题人士的神经:自2006年以来,中国两性平等的世界排名已下滑了43位,并且是在政治话语权、经济参与程度与机会、教育程度、健康与生存这四大评价指标上全面下挫。

应该如何看待这样的排名下滑?

官方的解释是中国“虽有进步但进步速度未及其他国家”,但这显然并不怎么具有说服力,至少这仍然说明中国落后于世界。很多女性对此的反应更为直接:这无疑就是表明中国女性地位相对下降了。

网上还有一种声音则针锋相对,质疑这份报告本身有问题。在知乎上就有人对其排名算法不以为然,认为在“政治话语权”的维度里,将政治家性别看得过高,像日本2013年排名下滑4位至105位,就是因为虽然女性在经济参与和机会方面取得进展,但议会中女性人数减少;相反,非洲国家卢旺达在经历1994年的大屠杀之后,男性大减,导致女性不得不出来工作,女性的劳动参与率高达86%(美国仅56%,中国是65%),男女工资差异也小,不少女性进入国民议会,因而该国在性别差异上排名挤进世界前十。

一个质疑者甚至激烈地说,对这份报告,“我一个标点符号都不信”。那么为什么不信?说到底是因为觉得违背了自己的直观感受。

中国两性平等的世界排名是近年来才大幅下滑的:2006年第63名,2013年也还维持在第69,比斯洛伐克(70)、捷克(73)、意大利(80)、匈牙利(81)、希腊(82)、日本(105)、韩国(111)都高;但2014年就降至第87,次年跌至第91,再过一年到了99位,然后一直缓慢下滑到现在的第106位。

然而在很多人看来,这违背他们的直觉:2013年以来正是中国女权运动兴起的时代,尤其是2014年,“直男癌”一词就是那一年成为热门流行词的。女性权利的话语高涨,但女性地位却下降,这可能吗?

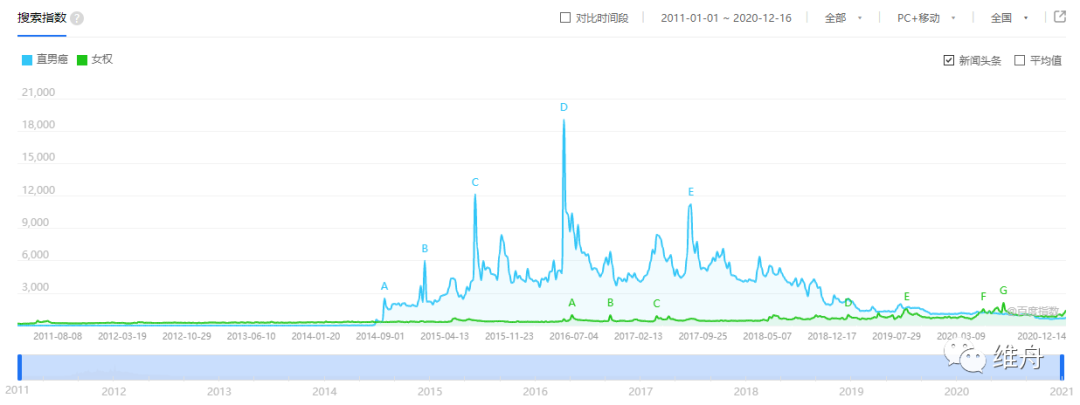

百度搜索指数显示,嘲讽男权的“直男癌”一词最初兴起于2014年6月,到2016年3月达到顶峰

这当然是有可能的。女性在公共空间的声量增加,未必是她们地位高的体现,也有可能恰恰相反:正是因为她们的权利被压缩,因而促使她们激烈抗争。此外,中国还有特殊的国情:这些年来其它公共话题都陆续沉寂,女权几乎是硕果仅存的,于是它乍看起来就被凸显了出来。

至于那份排名的数字,的确,任何评估体系都难免会遇到这样的质疑,但问题是如果你要在统一的基础上衡量各国情况,就不得不如此。这就像同样是零下5度,在上海比在北京的体感温度要冷得多,因为一个湿冷一个干冷,加上如果有海风就更是了,体感全然不同,但这不是说温度计量体系就不准,甚或干脆废除不用,否则就只有各自的主观判断了。

在现实中,尤其是家庭生活中,有很多微妙的两性地位很难量化评估。例如我大姨夫是1955年清华大学船舶工程系毕业的高材生,在家里学历最高,赚钱最多,但地位最低,因为他一向谦谦君子,倒是我大姨这个中专生凶得过他,家里的财权也都攥在她手里。

在上海家庭中,不乏这样的例子。按中国人普遍的理解,显然我大姨才是掌握家里大权的那个人;但如果用经济参与程度与机会、受教育程度等维度来衡量,那么像我大姨夫这样的男性显然占优。

因此,全球性别差异的评估体系所测算的,其实是女性在公共生活中的权利;但在中国社会,**认为女性地位高,声量才大,又或者女性在家背后掌握大权,这种视角理解的其实是“权力”而非“权利”**。

很多人都搞不清楚这其间的区别,常常困惑“现在女人这么厉害,都骑到男人头上来了,怎么还要争取权利”,又或者把争取权利看作是你死我活的权力博弈,仿佛女性获得权利,就意味着男性将会被打倒在地。因而在中国社会常见的是,女性争取自己应得的权利,会让男性感受到威胁——因为他们所理解的“女性地位”,实际上指的是那种“夺权”式的“权力地位”。

那些认为“女性(权力)地位”在上升的男性,势必面临一个难题:怎么解释中国两性平等的排名下滑?或许正是因为无法解释,于是他们干脆坚称整个评估体系都是有问题的。

但这套评估体系被世界各国接受已久,并不是偶然的。它涵盖的当然不是女性生活的全部,但明确指出了女性在公共生活中相对于男性所享有的权利。虽然国人常看不起菲律宾盛产“菲佣”,但菲律宾女性的受教育程度、劳动参与率、政治话语权(女总统就有两位)都很高,长期都是亚洲第一(2013年居世界第5)。

那么中国的排名近年来为何下降?这恐怕与我们社会转型过程中出现的保守化倾向有关,而这又刚好遇到个人权利意识更强烈的90后登场,于是相关的争论由此激化。

本来,中国近代女权运动在很大程度上是受国家动员的结果,旨在让女性走出家门,参与国族的救亡图存。1930年代的“新生活运动”就是介入国民的日常生活,要求妇女扮演家务、育儿和社会参与的双重角色,由此为国家做贡献。

为了能让妇女安心走出家庭、为国家服务,在抗战时就开始创办托儿所、公共食堂来减轻其负担。延续到后来,在革命话语中,妇女被“解放”出来,从“内部”领域转向“外部”,但美国学者贺萧通过对陕西农村妇女的大量访谈,在《记忆的性别》一书中指出,这一说法是不完整的,不仅忽视和否认了妇女在家庭中的劳动和价值,而且女性走出家门劳动,其实也解放了男人,可以让他们安心去建设那些国家工程。

简言之,那时女权的目的其实并不是实现女权本身,而是为了国家需要,它是实现更宏大目标的手段。它确实给女性赋权了,使她们得以摆脱家庭的压迫禁锢、可以外出自由活动,但这么做却并不只是为了女性自身。既然如此,那么当国家需要女性回归家庭时,是不是也可以让她们再回去?

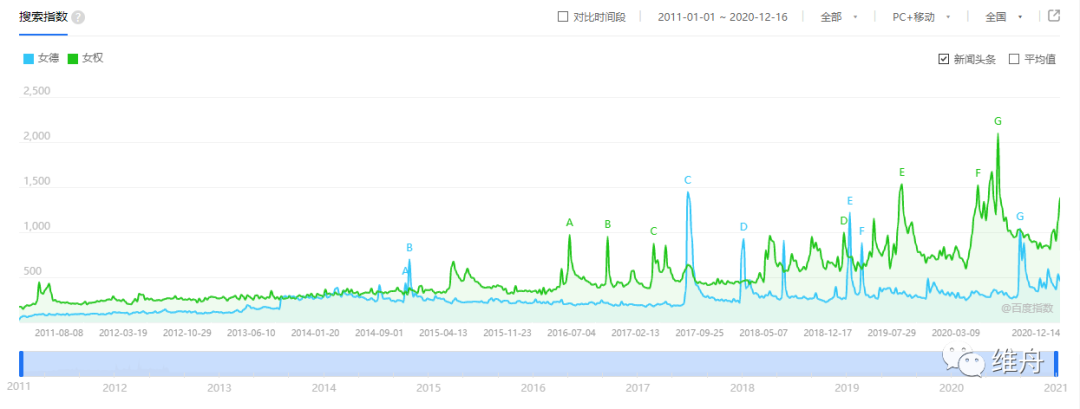

“女德”与“女权”的百度搜索指数:“女德”在2013年6月达到一个小高峰,并延续至今,“女权”则在2018年3月后有攀升趋势

中国社会整体的保守化,是近年来有迹可循的。从2004年起出现了“国学热”,2010年开始出现“离婚冷静期”的提议,到2013年“女德”一词在百度搜索指数上达到小高峰,并延续至今。随之而来的,则是针锋相对的“女权”则在攀升。

这是“后革命时代”的中国才出现的问题,与我们整个社会的深层次变动相关。原先家庭领域在革命的视野中是消失不见的,但到1990年代后,家庭再次回归为展示现代亲密性的场所,流行文化中对“爱情”的推崇很快征服了年轻人的心灵,与此同时,随着社会的富裕化和对亲子教育的重视,反而有越来越多的人认为,女性应该回归家庭。

研究中国妇女史的美国学者曼素恩曾发现,上海近代的宁波商帮有一种“主妇居家崇拜”(the cult of domesticity),宁波人以女人外出工作为有失身份的事。于是,当这些商人开创经济权力结构时,他们养尊处优的妻女们则在看戏、捧角、玩票中捧红了越剧,构筑起在上海大众文化中的霸权地位。

贺萧在回顾中国近代妇女处境时也发现,“只有家庭条件较好且男人又在家的妇女们能够奉行这种隐居在家的模式。隐居在家代表着一种贫穷的妇女无法获得的特权。”

近些年来中国社会的发展可说也印证了这一点:如果女性并未有意识地争取自己在公共生活中的权利,而社会又普遍觉得日子好过了,女人没必要外出打拼,只要满足于掌握财权、花老公的钱、在家带好孩子就好,那么像这样的回归家庭不仅不会被视为权利地位的下滑,甚至还会被普遍看作是值得称羡的生活,不是吗?——当然,让很多男性反感的“田园女权”也是如此。

只有在这一意义上,我们才能明白,在当前中国社会的现实中,性别平等究竟意味着什么,如果中国的世界排名下滑了,又究竟是什么造成的。以往的历史可以让我们从过往的路径看到现实的根源,但前方究竟怎么走,没有现成的答案,这取决于新一代人(不仅是女性)作出什么样的选择。