1

大雾笼罩着整个县城,开往省城的中巴车5:30发车。

下过雪之后的早晨,窗外寒风刺骨,中巴车的玻璃上结了一层热气,除了几位送客的亲属,远处的早点摊上,已经冒起了炊烟。

我坐在客车的最后一排,用衣袖把后窗玻璃上的热气擦了擦,车缓缓启动,我看到他在向我挥手告别,我也向他挥手。能见度只有几十米,他追着车跑了几步,很快就消失在我的视线里。

泪水淌满了脸颊,旁边座位上的旅客看着我,我低下头,擦去泪水,压抑着自己的情绪。22年过去了,这一幕时常会浮现在我的脑海里。

那是1998年春节,流氓罪刚刚从《刑法》中删除,离同性恋不再被当成精神病,还差3年。

他是我的初恋,我们交往的时候,无论爱有多么美好,总有一个念头跳出来,“我们这是有病吧?”,那时候,同性恋不叫“同性恋”,叫“同性恋患者”。

羞耻和愧疚伴随着爱与温暖,交往每深入一步,内心的纠结和迷茫就多一分。每天晚上,我们总要问彼此,我们以后该怎么办呢?

因为从没有见过第三个同性恋,我以为这个世界上,只有自己如此不堪。

“我们这样是没有未来的”,每天,我都要提醒自己,想要通过这种自我的恐吓,来战胜内心深处的那份爱和欲念。

最后,我决心离开,我要离他远远的,最好永不相见,我要过正常人的生活。

2

我选择了广州。一是这座城市离我的家乡够远,二是广州在上个时代,是时髦的代名词。在潜意识里,我希望这个城市,能容下我的与众不同。

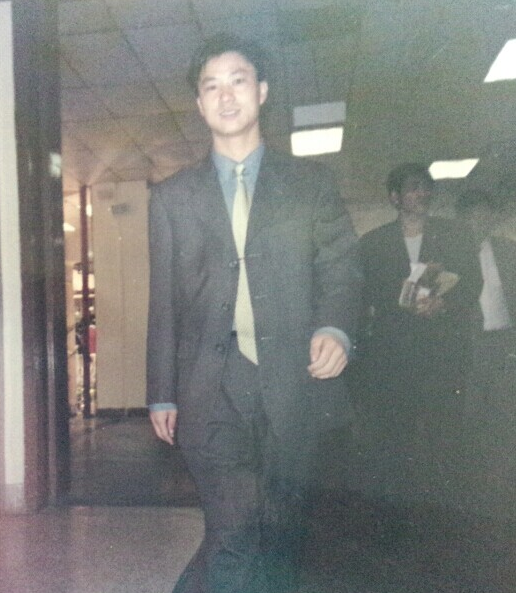

来广州第一年的阿强

在度过了前两个月的紧张期之后,我的工作很快稳定下来。并在1998年中,买了电脑,链上了互联网,人生有了更大的改变。

那时候SOHU还是门户老大,首页上布满分类链接。我鬼始神差般的点开“两性”,下面分男性和女性,我又点了“男性”,下面有异性恋和同性恋。

看到“同性恋”三个字的时候,我有一种“天亮了”的感觉。我点了进去,已经有了300多个同性恋网站,其中大部分是英文的。

我看到李银河的书说,同性恋占人口的5%左右,中国有几千万同性恋,那个数字,让我突然有了解放的感觉,我藏着多年的秘密,不敢跟任何人说,突然知道身边有几千万人跟我一样,内心里一个声音激动地喊,“那我还怕啥啊!”

我又把初恋叫到广州来了,我们一起工作。那段时间,我特别相信,经济决定人的独立性。我们努力工作,改善自己的财务状况。

但我不敢想象,我可以为同志社群,做什么实质的帮助。在网上聊天时,我总在说,要是有一个名人出柜就好了,要是有一个权力者出柜就好了。我觉得只有他们,才能引起社会的关注和讨论,我自己,一个草根青年,不具有力量带来改变。

我等待了两年,也没有见到什么名人和权力者出柜。随着事业的发展,我有了更多业余时间,我先是给一家叫“中同新闻网”的同志网站写文章,然后,看到“广同”网上有招募热线的志愿者广告,我报了名。

3

志愿者面试选在人民公园。

热线负责人在电话中告诉我,他会在人民公园鲁迅头像下等我,到时他会手拿一本杂志,让我找不到,就打他电话,听上去像一次秘密接头。

作为一个外省青年,尽管我来广州已有三年,我根本不知道人民公园在哪里,我赶紧打车过去。

到了之后,我拨打那位热线负责人的电话,他告诉我,他就在鲁迅头像附近,已经观察我很久了。听他这样说,我有点脊背发凉。

简单的交流之后,我被录取了,我的表达能力,让他相信我能做好热线的接听工作。热线电话,就设置在他的家里,我需要坐地铁一号线,穿过半个广州城,每周两次去做接线员。

每等到一个电话打进来,我就有开张了的兴奋感。那时候我的经历单簿,除了讲大道理,几乎帮不到来电者,但来电者好像并不在意,他们从全国的某个角落里打进来,打电话之前,要先做好保密工作,确认身边无人才敢打,他们其实根本不需要我给什么建议,他们要的是说出自己的故事,有另一个人倾听就够了。就像当年的我一样,确认这个世界上,还有跟自己一样的人,就很满足了。

热线有时候讲几句就突然挂了,因为来电者身边有人走过,或者家人提前回来了。那是同性恋需要偷偷摸摸的时代,同性倾向要是别人知道了,担心会身败名裂。

接热线的经历,带给我很多的思考,我要什么样的生活,我要走进异性婚姻吗?我要过来电者描述的,每晚都不想回家,害怕晚上被妻子拥抱,全身起鸡皮疙瘩的日子吗?

与其说接热线是我在帮助他们,不如说,他们的分享帮助了我。

4

2004年,博客开始兴起。 我把自己的生活和做志愿者时遇到的故事,写到了博客上,我的博客叫《夫夫生活》。因为认真写作,经常有一些文章会被推荐到新浪首页,很快有了千万级的点击量。

很多人留言说,我在博客上分享的生命故事,给了TA力量。

现在回头看,写博客对我是重要的自我成长,我从讲述自己的故事,到写别人的故事,再到写评论,给媒体写专栏 。不仅训练了我的写作能力,也让我对同志社群有了更多的了解。

从2003年到2008年,我在智行基金会做了5年的志愿者,帮助机构做媒体传播。也让我有机会从线上走到线下,对社群有了更直观的了解。

我原以为,一边做好自己的事业,一边花点时间做志愿者,我能为社群做的也就这么多了。 但人生中的很多经历,会把我们带向不同的地方。

2006年的时候,我妈妈突然被检查出了胃癌晚期。我从广州赶回老家。

手术进行到15分钟的时候,医生推开手术室的小窗户,向我招了招手,“对不起,兄弟,癌细胞已经转移了,我们只能缝合上。”看着医生关上手术室的那扇窗户,我知道,他关闭的,还有我母亲的生命。

手术后第三天,母亲的病房里挤满了家人。在我们几个兄妹工作后,这是难得的一次都凑在一起。我试图讲几件开心事,让压抑的气氛能轻松一点。尽管满身病痛,母亲很快受到了我们情绪的感染。她带着撒娇的语调说,“你们都回来了,我很高兴,我现在就担心一件事。”“你可别担心那么多,有啥好担心的?”我想安慰她。

“我就担心你一个人,没有人照顾。他们几个都结婚了,我不用再操心了,要是我过不了这一关,死了……”母亲话未说完,泪水掉了下来。

5

在母亲去世前的几个月里,我都在要不要告诉她我的真实生活,还是继续隐瞒之间犹犹豫豫。

我最终没有告诉她。

好长一段时间,我内心深处充满着对母亲的愧疚,因为勇气不足,我没有跟她分享我最真实的人生。这个我最珍视和最珍爱的人,却活在我的生活之外。

这份人生遗憾,同志社群很多人都曾经历。无论我们在外人面前如何坦诚,但在父母面前却假扮另外一个人。

如何能改变这个状况呢?让那些我们最不愿伤害的人,我们最害怕面对的人,能站在我们身后,让我们有力量,有勇气,能自信地去做自己?如何才能更系统性的解决这个社会问题呢?

带着这份缘分,2008年,我和吴幼坚阿姨一起创办了亲友会。

从给别的公益组织做志愿者,到创办一个新的组织,要操更多的心,角色的转换,责任的增加,让我开始学习公益组织的运营。

2008年,也注定是我生命中最不平凡的一年,6月,我参与创办亲友会,8月,我跟初恋为13年的感情划上句号。

有三个月时间,我在家里拉上窗帘,蒙着毯子,躺在沙发上,自我哀怜。我甚至怀疑公益的意义,我为之努力了很多年,甚至难以改变自己身边的人。

6

我进入了一段自我怀疑的时间。

之后的一年多,我一边忙着自己的生意,一边做交友网站“夫夫网”,一边做亲友会。

人生进入到30岁的阶段了,我最想做的是什么?反复的思考之后,我决定做减法。我关闭了夫夫网,花更多时间自学英语,希望有机会去看看更大的世界。

2011年春天,我获得了去洛杉矶同志中心实习的机会,第一次更清晰的知道,如何发展和运营公益组织。回国之后,我下决心,把原来生意也转了出去,全身心的投入同志公益。

人生进入新的阶段。不过,并非一帆风顺。

做社群工作既婆婆妈妈,又纷纷扰扰,中间好几次想要放弃。

2015年,我差点就离开了。当时谈好了天使投资,准备去做另一件事情。到真的要离开的时候,又觉得,亲友会还没有做好,内心里很痛苦。

2015年,阿强前往驻马店解救一位被家人送到精神病院的男同性恋者

四月份在北京,我参加了一个公益活动,一位来自东北的银杏伙伴万小白,分享她和父亲这些年来治沙的经历,她就用了几张图片。第一年,四周都是沙,到了第五年,慢慢有了一块绿色,到了第十年,绿洲慢慢的扩大了,讲到第十五年的时候,我看到图片上,绿草悠悠,还有一些小鸡在散步,我的眼泪不能自已。

我被小白和父亲那份坚持的力量所打动。 之后,我去了西北旅行,火车在戈壁滩穿过,已是五月,一小片一小片的绿草,在戈壁上长出来。我打电话给我的老师,说我看到的景像,还有那位朋友在沙漠上种草的故事,以及我内心的纠结。

他说,“阿强,你的工作也是在种草,而且你已经种出了一小片一小片的草,我已经看到了那些变化,再坚持一些时间,这些草就能连成片。”

他的话击中了我,看着窗外变幻的风景,任泪水流淌。西北回来,我决定留在亲友会,继续工作。

亲友会家长志愿者们的日常工作记录(2008.08.18)

7

这几年,大环境又有一些变化。春江水暖鸭先知,作为一线的行动者,几年前就感知到了。我总是告诫自己和团队,唯有拥抱变化,亲友会才能活下来,更好地为这个社群服务。 2015年起,亲友会开始转向社群筹款,这就要求我们要做大量的社群活动。参与我们工作的人越来越多,发展速度越来越快,但机构的培训并没有准备好。很长一段时间按住葫芦起了瓢,总是在堵各种漏洞,夜晚常常在焦虑中醒来。而社群里有些人,也会把外界压力和歧视造成的愤怒,转而攻击自己人。

那是带着伤前行的两年,感觉每天都很疲惫,内心里满是焦躁。我意识到,必须要学习充电,才能突破这个瓶颈。 2017年,在朋友的帮助下,我有机会去哈佛大学肯尼迪学院做访问学者。从一线抽离,被时间和空间强行分开,内心平静下来,才有机会学习和思考。

通过学习,让我更坚定了以家庭为切入口,所有的问题背后都有痛点,对于同志来说,家人是最关心的,要经历真实而艰难的接纳过程。一旦家人接受,慢慢向外影响更大的圈层。

因为社会文化上的差异,解决同志议题也需要回到本土文化视角下寻找解决方案。亲友会坚持更具本土化的运营思路。

我意识到,做人的工作,没有弯道抄车,也没有捷径可寻,就是去改变一个一个的人。人心改变了,事情就好办了。

8

现在,很多零零后参与到亲友会的工作中了,他们直接跨过了流氓罪和精神病时代 ,不像我那一代人,要经历漫长的恐惧。

相比20年前,我从自我放逐的乡间少年,成为了同志公益的参与者,我从等待、围观、期待别人行动,到躬身入局的行动者,我从不自信,到自我成长与赋权,到坚信每一个普普通通的人,都能为同志社群带来改变。

回望过去20年,我们的同志社群发生了翻天覆地的变化,从当年找不到一个出柜的同志,到现在,身边有无数的同志过上自己想要的生活,从找不到一位家长公开身份,支持自己的同志子女,到现在,很多家长可以接受电视采访,从“谈同色变”,到越来越多的人理解接纳。可以说,只要你度过了自我认同关,中国同志,已经可以非常平静地生活。

2020年,阿强的深圳国际公益学院入学照

上个月,我读高一的侄子来广州度暑假,跟我和伴侣一起生活了一段时间。

周末的晚上,我们去看电影《叔叔》,我说这是一部讲述老年同志故事的电影,你要看吗? 他说,“要了解一下”。年青一代对同志议题越来越理解了。

我们不再因为隐藏生命中的某个部分,让人感觉“有点怪怪的”,我努力走近真实,真实的表达自己感受,真实的面对爱与被爱。真实让我的生命充满力量。

走到这一步,并不容易。

这20年来,一起参与公益的伙伴,因为各种各样的原因,绝大部分离开了。虽然,我们已经可以过自己想要的生活,但是,我们的很多权力还没有。

9

异性恋能结婚,同志不能,别人俩口子叫家庭,同志夫夫或妇妇,在法律上不叫家庭,在职场上,异性恋配偶所能享受到的福利,同志伴侣也总是被排除在外。

如果异性恋的权利是一斤,同志的就不能是八两,我们的权力和权利都不能打折。

今年是亲友会成立的第12个年头,是我自己参与同志公益的第20年。就像那位老师所说,我们已经种出了一片一片的小草,只要坚持下去,就能连成片。

这片草需要更多人来施肥,来浇水,才会茂盛起来,歧视的沙漠就会被覆盖,恐同的风沙就不会吹眯我们的眼睛。

亲友会的工作,就像这治沙种草一样,需要更多的人参与。需要更多人躬身入局,用行动和坚持,让这片草地绿起来。

我们希望能躺在草地上晒太阳,享受阳光,但我们需要先种下那片草。

这20年同志社群的进步,我身在其中,亲眼所见一个个隐藏着的同志,从柜子里走出来,成为有力量的人。

也期待未来的20年,你和我一起,为亲友会这样的公益组织,为我们的同志社群争取平等的权益,享受阳光照耀的生活,一起行动。