昨天,中山大学发布通报,称本校学生赵某晨,在朋友圈捏造事实诽谤他人,并给当事人造成了名誉损害;被珠海警方处于行政拘留三日处罚。中大决定对赵某晨给予开除学籍处分。

图源:微博@中山大学

虽然高校的“开除”是个合适的做法,但是相对于他的罪行来说,仅拘留三天,太不合理了。

真正等待他的,应该是牢房,和天价民事赔价,才能罪罚相当。

而且,除了赵铭晨,另外三位参与的造谣者呢?那些积极参与传谣的人呢?

01

一篇《当“我们”作为“母狗”出现在朋友圈》的文章,引起了很多关注。有同学把自己的血泪经历详细写了下来。在今年6月7日晚,一个朋友发给A同学一个朋友圈截图,图片显示,A在朋友圈里招募“小母狗”参加“淫乱派对”,用的就是自己A的微信头像。A有点慌,发了条朋友圈澄清,结果发现,与A有同样遭遇的女生居然一共有17人。

图源来源:公众号杂思回收站《当“我们”作为“母狗”出现在朋友圈》

愤怒的女生们进行了调查,发现大家共同认识的只有一个叫赵铭晨的学生。报警之后,经过调查,最后真相就是:赵铭晨,中山大学国关系学生会主席,在长达半年的时间里伪造了大量他人约炮的聊天记录和虚假裸照,用的是这些同学的照片和头像,并将这些肮脏的东西发给了他的女朋友、好朋友、同学、舍友。这些人在微信群、qq群、聚会上传阅和分享,声称这些女生横跨多院系卖淫、约炮。

在这些文字内容里,多个同学被指名道姓称为“母狗”,甚至被合成裸照;多个院系被称是“鸡院”和“淫窝”。

图源来源:公众号杂思回收站《当“我们”作为“母狗”出现在朋友圈》

其实,半年前,这些污言秽语已经在网络世界上传得沸沸扬扬了,现在终于传回这些被指名道姓、身份真实的女生身边。受害者们短短三天的搜证,就存下了上百张、上千条污言秽语的聊天记录。

而这些受害女生大多数并不认识,横跨5个院系、三个年级。其中部分女孩子(尤其是被恶意ps照片的受害者),都有被他追求或骚扰的经历,拒绝了他,遭到报复。

图源来源:公众号杂思回收站《当“我们”作为“母狗”出现在朋友圈》

另外,还有一位受害男性,是赵铭晨在校车时碰到的,素不相识,就被说成是“海王”,与多位女生有性关系,他还因为这个事反复被公安机关传唤当证人,精神状况受到极大刺激。

具体的情况是这样:

6月10日,15名受害女生向警方报案,警方带走5名学生调查。当天中午两名传谣者被释放。15日,赵某晨行拘三日期满,学院和警方安排了一次他向受害者的非公开道歉会。然而,这个道歉仅一分半钟,而且态度极不诚恳,赵铭晨躲到厕所,被学生包围。道歉会改为案情通报会。

图源来源:公众号杂思回收站《当“我们”作为“母狗”出现在朋友圈》

直到事件进一步发酵,中山大学才发布了开除赵铭晨学籍的决定。

但关键问题在于,行政拘留3天,是绝对不够的。

就在前几天的北京公交车上,一位大妈骂另一位乘客:“臭外地的,来北京要饭了!我是正黄旗!二环内户口!”被行政拘留。

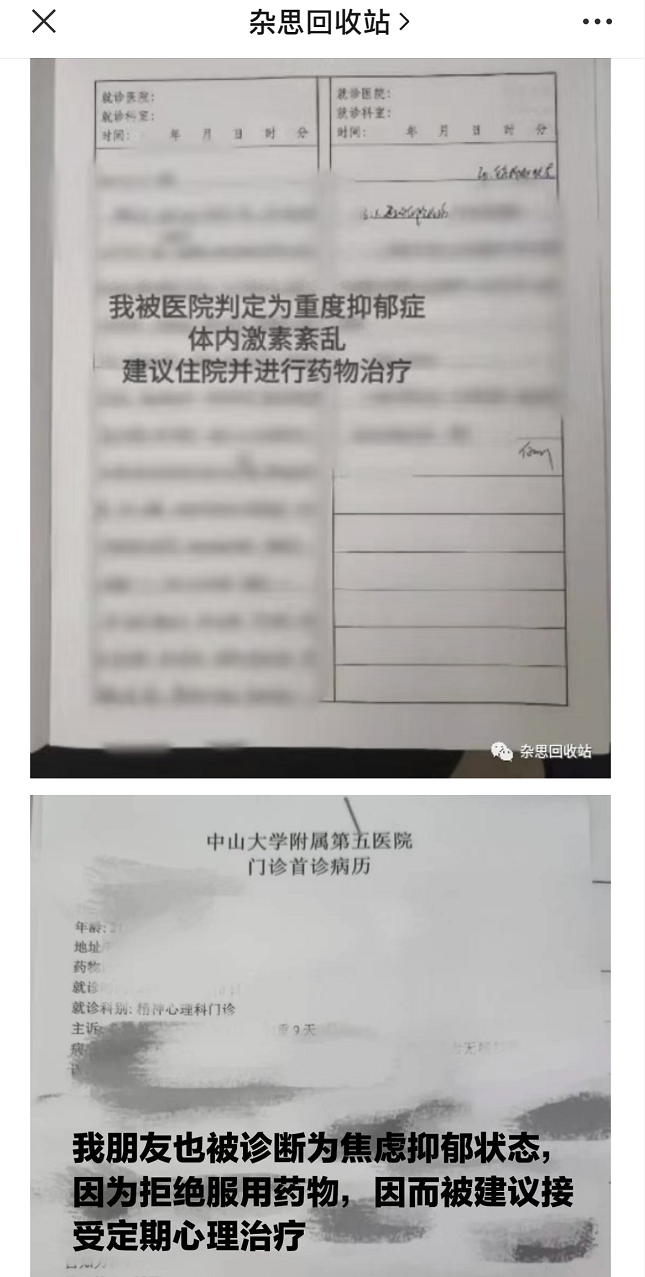

而这次,长达半年,伪造了大量他人约炮的聊天记录和虚假裸照,传播淫秽物品,伤害十几人,多人重度抑郁症,败坏了十多位同学的名誉,学校无端端被骂成“鸡窝”“妓院”,而肇事者仅行政拘留三天。这么多犯罪事实,恶劣伤害,还不及大妈那一句话重?

这无论如何是说不过去的。

图源来源:公众号杂思回收站《当“我们”作为“母狗”出现在朋友圈》

不过,这件事还没有完。期望学校和社会各方不要包庇,受害者后续发起刑事诉讼,至少也要在民事诉讼上让作恶者赔个倾家荡产。

这件事,让人想起了去年吴女士的造谣起诉案。

去年,浙江杭州28岁的吴女士取快递时,被偷拍,编造成“勾引快递小哥的出轨少妇”。图片被处理后到网络上广为传播,甚至吴女士国外的朋友都拿这个消息来询问她。她被公司辞退,名誉受到极大的侵害,造成社会性死亡。据统计:仅在微博其中一个话题阅读量就达4.7亿、讨论5.8万人次。

开始吴女士只想让编造者道歉,却没有得到结果;10月26日,吴女士决定拿起法律武器和造谣者抗争到底,提出刑事自诉。在检察院建议下,警方对郎某、何某以涉嫌诽谤刑事立案侦查。至此,该案性质发生了重大转变——由自诉案件转为了公诉案件。之后,检察机关也立即对该案启动追诉程序。

今年5月,判决下来了,被告人郎某、何某犯诽谤罪,判处有期徒刑一年,缓刑两年。

2021年4月30日,杭州女子取快递被造谣案宣判,两被告人被判有期徒刑1年,缓刑二年,图源:微博@新京报

自诉转公诉这在全国没有先例可循。但这开了一个好头。因为在网络社会里,造谣一张嘴,辟谣跑断腿。诽谤的成本较低,但是维权难度却很高。

而这一次,比照杭州造谣案,犯罪时间长,犯罪的主观恶意强,动用的传播媒介多,侵害的人多,后果恶劣,还有P裸照等行为。学生会主席赵铭晨不仅是诽谤罪,还应该有非法传播淫秽物品等刑事罪名,以及侵犯他人肖像权、隐私权等民事赔偿。如果不能把赵铭晨入刑,会寒了中大学生的心,也寒了大家的心。

但这个案件之外,我看到另一个问题是:

除了一些主观恶意极强的造谣犯罪者之外,公众当中,有大量的随口造谣、随口传谣者。他们就喜欢造一种谣:

这个女性是妓女,那个女性跟很多男人乱搞,这个女人肯定跟那个男人有一腿。

他们甚至不是因为讨厌或记恨哪位女性,就是单纯地厌女,憎恶所有女性。任意不认识的年轻或不年轻的女性,他们都想象着她们一定很“淫乱”。在网上各种女性受害者案件下,清一色会涌现出:“这个女人一定是绿了这个男人”,还会补充出一系列子虚乌有的对话截图。

曾有个家长,在女儿被穷凶极恶的追求者砍死之后,看到网络上对女儿的造谣,崩溃地在地上大哭:“我女儿没有花他的钱!没有跟他交往过!”

但是,受害人哪有这么多精力起诉造谣者呢?何况多数情况下,极为充分的证据也只能行拘三天。受害人讨回公道哪有这么容易。

这个案件当中,被造谣诽谤的主要是女大学生。而女大学生,就是被造谣最多的群体。想想看,是不是经常有各种传言,不是说某校女大学生最容易“被包养”,就是某校女大学生很多卖淫的?上知乎或悟空问答,经常看得到类似的题目:

为什么女大学生很容易“被包养”,到底是社会问题还是价值观问题?

甚至还有很多绘声绘色地编出,“小汽车顶上放一瓶水,出来卖的女大学生就自动跟你走了”这种都市神话。

“女大学生被包养”,这基本上就是胡说八道。没有证据、没有出处、没有数据、违背常识和情理,仅仅是满足一些不负责任的猎奇,迎合那些没有思考能力的人的传谣爱好。还有,“北大副校长说国内女博士都难逃潜规则”,“大城市的女大学生99%都不是处女”……这些,传谣者是怎么知道的?

这些谣言符合一种心理需求:比较高贵的年轻女孩、美好的事物(比如女大学生、女博士),私底下,一定都是很肮脏的(比如被包养、被潜规则、都是靠睡出来的)。因为喜欢传谣的普通人,很难接触到这些在传统想象中美好的女性,他们便通过传播谣言,把美好的东西撕碎,拉低到他们的高度,糟蹋一番,觉得她们也没什么了不起,就心理平衡了。但因为这些谣言并不是指名道姓,整个群体的名声被他们败坏了,却很难起诉,很难讨回清白。

我只想说,造谣的恶人太不具备基本常识,太不与时俱进了。就算真有个别女大学生不想辛苦、想被人包养,愿意包养女大学生的有钱人也很少了。钱赚得艰难,男性越来越精明、越来越吝啬,现在怎么还舍得花钱“包养”?他们更想用爱情的名义白嫖。

而造谣“女生像妓女,妓女像学生”,并不是今天才有的,民国时,已成一种风尚。无他,只是下等人想象着剥光他们够不着的女生、污名化她们而已。鲁迅就曾在《世故三味》里写道:

“(对于谣言)然而,有些人其实也并不真相信,只是说着玩玩,有趣有趣的。即使有人为了谣言,弄得凌迟碎剐,像明末的郑鄤那样了,和自己也并不相干,总不如有趣的紧要。这时你如果去辨正,那就是使大家扫兴,结果还是你自己倒楣。我也有一个经验。那是十多年前,我在教育部里做‘官僚’,常听得同事说,某女学校的学生,是可以叫出来嫖的,连机关的地址门牌,也说得明明白白。有一回我偶然走过这条街,一个人对于坏事情,是记性好一点的,我记起来了,便留心着那门牌,但这一号,却是一块小空地,有一口大井,一间很破烂的小屋,是几个山东人住着卖水的地方,决计做不了别用。待到他们又在谈着这事的时候,我便说出我的所见来,而不料大家竟笑容尽敛,不欢而散了,此后不和我谈天者两三月。”

鲁迅先生说得很明白了。造谣女人,是他们的乐趣,哪怕知道是假的也要过嘴瘾;至于女人是死是活,他们不在乎,没有他们的乐趣重要。

只能期待我们这是一个法制社会。希望赵铭晨这种把别人“千刀万剐”来换得自己“爽”的犯罪者,尽早被捉拿归案;也希望以后的嘴贱者,都能公正地感受到法律的正道之光,被好好惩治。