权力美学与资本冲动下的中国建筑

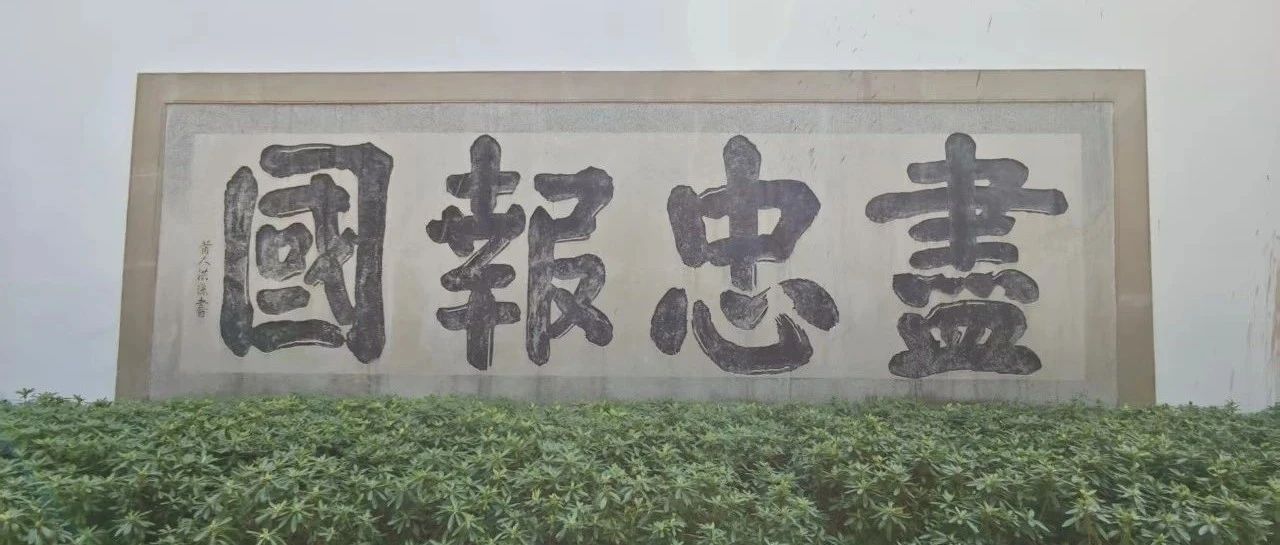

作者: 张天潘 | 评论(0) | 标签: 时事观点 南都评论记者 张天潘 最近,苏州的“东方之门”,成为网上热议的话题。网友调侃其造型就像“秋裤”,有了它,央视的“大裤衩”就不再寂寞了。随后,杭州“比基尼”大楼——杭州奥体博览城体育馆与游泳馆效果图、辽宁抚顺酷似“大铁圈子”的“生命之环”等建筑景观都纷纷曝光,网友也纷纷晒出所在城市的建筑“家丑”。这也再次将人们的视线拉回中国当下各地奇形怪状的建筑之上。 从央视新大楼的“大裤衩”到“秋裤楼”,再到“大铁圈”、“比基尼”等等,中国的建筑奇观屡屡被刷新,让网友们的想象力一次次充分地展现。而被网民们戏谑调侃的这些建筑,虽然在网络中被各种解构与嘲讽,但在另一个层面,它们却张扬着权力美学与资本冲动,充满着权力的荷尔蒙激素或让权力的荷尔蒙激素喷涌,成为中国当下城市化狂潮的写照,同时它们也以各种光怪陆离的后现代色彩,在一步一步撕裂中国这个古国的建筑传统,割裂了建筑与人的内在融合,犹如成为城市钢筋水泥森林里的哥斯拉怪兽。 建筑是权力的雄辩术 尼采说过一句建筑与权力内在关联的名句:“在建筑中,人的自豪感、人对万有引力的胜利和追求权力的意志都呈现出看得见的形状。建筑是一种权力的雄辩术”。 建筑向来就不是简单的人的寄居之所,人类自从走出洞穴以后,它逐步变成了一种彰显主人身份、财富、权力等一切可以张扬的外在呈现。因此,历代权势者都将建筑作为书写自己权力的道具,以个人的意志与审美建造一个又一个的庞然大物,从宫殿、高塔到高楼,无一不是权力美学下的产物。而反过来,这些因为个人意志与审美拔地而起的建筑,也在构建及强化一个权势者的权力象征。登峰造极是20世纪的狂人希特勒,他就明言建筑是一种宣传工具,他在1937年纳粹党纪念日的讲话中这样说:“我们的敌人也许猜到,但我们的人民必须知道:我们的新建筑是为了巩固我们的新政权!”在希特勒看来,宏大威严的建筑既可以激励国民,消除德意志民族的自卑感,也可以打击敌人——这个时候,建筑毫无疑问就成为了权力的雄辩术,成为至高权力的图腾。 正如《权力与建筑》的作者迪耶·萨迪奇所言:“建筑与权力息息相关。当权者喜欢建筑有其必然的原因:从最基本的方面来说,土木建设可以提供大量的工作机会,吸收剩余劳动力,有助于社会稳定,当权者的决断和魄力也能从中很好地体现出来,而更重要的是,建筑可以作为一种手段,通过它来告诉世人建造者的丰功伟绩”,“建筑的背后有着丰富的内涵,它们是个人宣扬身份的利器,是有雄心的城市想全世界宣扬自己的工具,是权力和财富的表达。” 也正是因此,建筑成了一种象征,有时候也就会成为象征主体的替罪羊。《记忆的毁灭:战争中的建筑》一书,为我们记述了,从16世纪初西班牙征服者将阿兹特克城市夷为平地,到二战对德累斯顿和东京的地毯式轰炸,以及前捷克斯洛伐克的战事,伊拉克清真寺破碎的外砖,9.11世贸大厦的坍倒,都是以对建筑的摧毁来象征对敌人的摧毁。中国同样如此,每一次的政权倾覆或战争发生的同时,往往伴随着一把大火,比如项羽火烧阿房宫、八国联军火烧圆明园,都被视为对对手征服。作为“图腾”建筑成为了权力斗争的牺牲品,被蹂躏毁灭,烧毁建筑则象征着权力的终结与惨败。 中国的建筑权力美学 在改革开放以后,中国的城市化迎来前所未有的高潮,正如一首大家耳熟能详的歌唱的“神话般地崛起座座城”。而这城市崛起是建立在无数的平地起高楼之上的。刚开始,中国的城市,热衷的是高度,各地竞相开始楼层高度的角逐,“中国第一高楼”的易主频率越来越快,高度不断被刷新,从上海421米的金茂大厦到492米的环球金融中心,再到509米的台北101大厦,大有又一次“超英赶美”的态势。文化批评家朱大可就认为,中国的城市现代化浪潮,从一开始就锁定了高度上的伟大语义。在这种建筑物的崇高顶部,隐藏着严重的“第三世界焦虑”。那些精心仿造西方建筑的高楼,是各地政府的政治名片,用以证明其在“现代性”和“全球化”方面的伟大成就。那些崇高的物体成了喻示政治崇高的代码。 直到在800米的迪拜塔拔地而起一骑绝尘之后,大家应该对争夺“第一高楼”热情似乎才有所赶冷却。于是,中国建筑在相对减弱了高度竞赛之后(当然,高度的情节依然存在,只是被超越了),走上风格或者说是外形的迷恋。“大裤衩”、“秋裤楼”、“大铁圈”、“比基尼”、“超短裙”、“小蛮腰”,无奇不有。这些另类建筑,无一不是在背后充满着权力的野心,要让它们或者成为地标或者成为景观,为将中国式的权力美学书写到新的层次。当然,在这种建筑背后,也都有着强赋词的一面,比如“大铁圈”,抚顺市政府网站的文章就显示,“‘生命之环’寓意连接天圆地方,贯通天上人间,无论是高度还是形式都是世界独有的。”而“秋裤”东方之门,尽管是企业投资建造,但代表当地官方态度的《苏州日报》还发评论宣称“没文化就看不懂‘东方之门’”。这些辞藻都如同建筑背后权势者的呓语,宏大、空洞、傲慢,犹如那些冰冷建筑一般。 这些辞藻与建筑本身构成的“权力美学”,一直试图让民众接受这样一种理念:大尺度、大体量和大景观,是衡量建筑的惟一美学尺度,也是评判地方发展、经济发达、社会繁荣和人民幸福的主要尺度……被如此的“权力美学”打造出的公共建筑,固然可以炫耀权力和资本的存在,但却与公民的幸福风马牛不相及,相反它只能让普通民众望而生畏(朱大可语)。这一点在各地豪华政府办公楼、盛大广场,更甚者如“山寨白宫”、“山寨天安门”等体现得尤为明显。这些中国式的权力美学下的建筑,构筑了中国当下现实最强烈的隐喻:民众与权力、资本之间关联的断裂,已经到了难以缝合的地步,正如“智窗”与“大裤衩”,“东方之门”与“大秋裤”等命名一样,存在着水火不容的巨大鸿沟。再伴随着“再造汴京”、大同古城再造、“烟雨凤凰”(投资55亿元、再造一个凤凰古城)、“八水润西安”(西安将新建7片湿地28个湖池)等城市再造,彻底将城市从每一个居住在其中的民众身上剥离开来,而遗忘了“建筑的目的是提升生活,而不仅仅是空间中被欣赏的物体而已,如果将建筑简化到如此就太肤浅了。建筑必须融入人类活动,并提升这种活动的品质”(著名华裔建筑大师贝聿铭语)。 建筑不能失去文化传承 中国建筑、欧洲建筑、伊斯兰建筑被认为是世界三大建筑体系。但是,“大裤衩”、“大秋裤”、“比基尼”等等这些带着来自民间艳俗外号的建筑,已经将中国彻底打造成了国际建筑设计师的实验场与乐土,不管多么疯狂的念头与意图,能够在中国这片土地上得到淋漓尽致的挥洒。耗资3.2亿美元的“巨蛋”形国家大剧院,它的设计师是法国的保罗·安德勒;赢得了投资总额为19亿美元北京新机场的设计师是英国福斯特;北京还聘请瑞士设计师雅克·赫佐格和皮埃尔·德默龙为北京2008年奥运会设计耗资4.6亿美元的体育馆鸟巢;中央电视台新大楼是荷兰建筑设计师雷姆·库哈斯设计的;德国的阿尔贝特·施佩尔为上海设计了“汽车城”…… 这些建筑设计,确实给中国带来一股新风,让中国的建筑直接步入了后现代的世界最潮洪流之中,但这股新风刮得却有些过猛了,将中国的建筑传统吹得东倒西歪。中国著名建筑家梁思成几十年前就在《中国建筑史》中说到:“一个东方老国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显的代表着我们文化衰落,致于消灭的现象。四十年来,几个通商大埠,如上海天津广州汉口等,曾不断地模仿欧美次等商业城市,实在是反映着外国人经济侵略时期。大部分建设本是属于租界里外国人的,中国市民只随声附和而已。这种建筑当然不含有丝毫中国复兴精神之迹象。”贝聿铭也更进一步明确地表达了的类似的观点:建筑必须源于他们自己的历史根源,就好比是一棵树,必须起源于土壤之中。互传花粉需要时间,直到被本土环境所接受。 但遗憾是的,不仅仅各地拔地而起的具有后现代风格的建筑在冲击着中国建筑的民族性与传统,更令人忧心的是,在这样对摩天大厦、异形大厦与新城迷恋的同时,各地历史建筑以难以想象的速度在无声地堙灭。新文化运动以来,在激进的否定传统文化、“打倒孔家店”的文化倾向中,已经开始显现了它所带来的文化破坏性,但所幸还没有形成规模与灾难。而在1949后的多次的政治运动破坏中,文化再一次被“破四旧”的极端无情糟蹋;进入在现代化与城市化之后,这种摧毁的原始冲动与多年以来的激进思想,结合了日益膨胀的权力与雄厚的资本,更加变本加厉起来,在大胆创新、积极进取的指挥棒下,新式建筑横空出世,中国建筑民族性的逐渐消逝,像广州的骑楼、北京的牌楼、各地历史古城的城墙,也都在残破中呻吟着。是的,很难想象一个社会能够如此地糟蹋自己的祖传物产与文化建筑,恨不得与自己的历史埋葬了或者都了卖钱才好;再也难以找个一个时代能够如此地迷恋异形与高度,不顾一切地挥霍着资本的原始冲动。权力美学与资本冲动二者合体创造出来的一栋栋建筑,成为中国大地上一个最刺眼、最夸张、最具隐喻的时代符号。 刊2012年9月16日 南方都市报 南方评论 一五一十部落原文链接 | 查看所有 0 个评论 张天潘的最新更新: 《神探亨特张》:展示“负能量”的社会图景 / 2012-09-10 22:39 / 评论数( 3 ) 爱国理念成熟才能坚定持久 / 2012-09-03 23:06 / 评论数( 7 ) 城市改建:一场城市生与死的考验 / 2012-08-22 23:19 / 评论数( 8 ) 选美事件背后的身体资本化与权力寻租 / 2012-08-13 23:55 / 评论数( 1 ) 数据造国与量化巫术化 / 2012-08-06 21:33 / 评论数( 2 )

阅读更多