译校/莫非 & 瑞塔 & Beata & Scarlett & 豆子 & Liwen

编辑/eve

译读:T-Read | 译读纽约客:TreadNY

编者按:

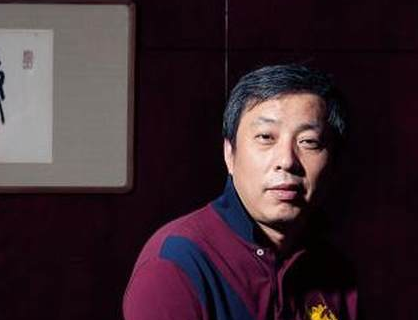

刘益谦的办公室比较朴素。冬日的冷光透过玻璃照在破旧的庭院里。房间的陈设很简单,最具个人风格的就是一副裱起来的书法作品了,上面写着“坚忍耐烦”。刘益谦刚从武汉回来(他正在那里建另一家分馆),看起来有些疲劳。他穿着一身低调奢华的衣服,一件黑色的亚麻夹克,一条黑裤,还有一双黑色编织无带便鞋,重重地跌坐在黑皮沙发上。他脸上的胡茬估计一天没刮了,而且不停地抽着烟,是毛主席最喜欢的中华烟。“这是上海牌子,抽习惯了,”他说自己少年时代就开始抽烟了,“我小时候还把厕纸卷起来,叭在嘴里模仿大人抽烟。”

龙美术馆西岸馆开业于2014年,它坐落在黄浦江西岸风景如画的徐汇滨江带。上海市政府卖地的时候给了很大的折扣,因为这个片区曾经是制造中心,如今正在被改造成河畔文化走廊,意在与纽约博物馆大道和伦敦南岸中心一比高下。西岸馆建筑的工业国际化风格令人印象深刻,它是由一家年轻的中国企业——大舍建筑负责设计的。走在馆内,巨型的混凝土“伞拱” 一环扣一环,仿佛置身于荷兰版画大师M.C.埃舍尔的画里,空间呈现出一种无所禁锢、摸索探险的感觉。新拍的莫迪里阿尼的画将会是镇馆之作,那幅画是在1918年完成的,画中一个黑发裸女斜躺在火红色的背景里,不过大部分的馆藏是来自世界各地的当代艺术作品。西岸馆是刘益谦的第二家美术馆,第一家是2012年开业的龙美术馆浦东馆,那是一座一万平方米、以花岗岩为主体的庞然大物,坐落在黄浦江的东边,收藏了中国古董和中国著名当代艺术家的作品。第三家在今年早些时候于重庆开业,而武汉的分馆将于2018年正式开放。这些美术馆都是刘益谦的妻子王薇运作的,馆藏加起来已然是中国最具规模的私人艺术收藏。

刘益谦名列中国富豪榜第47名,资产总值高达13.5亿美元左右。他是90年代初期中国股市的早期投资者,随后分散投资到建筑业、房地产和医药行业。他现在已经53岁了,头发略灰像鬃刷,眼神充满警觉,挺着一个大肚子,让人想起宴席上的啤酒和白酒——这是中国商界文化绕不开的部分。刘益谦声音沙哑,态度淡漠,几乎不与人眼神接触。他看起来总是没怎么在听别人的提问,回答也不像是在回答,更像是透过猫眼看到飞驰思绪中飘过的一丁点信息。有时候说到他感兴趣的想法,他会侧起头来,撇嘴一笑。

有实力的中国商人通常都比较谨慎,对外界的关注小心翼翼,因为他们的成功建立在不引起政府的反感之上。但是刘益谦却以傲慢浮夸的风格为人所知。那次的拍卖刷新了莫迪里阿尼作品的拍卖纪录,超过原纪录1亿美元。他评价这幅画“比较好看”,至少相比作者的其他作品而言是如此——这种漫不经心的评价让人大跌眼镜,吸引了铺天盖地的国际新闻报道,而此前他在国外的名气并不响亮。不过现在,他好像觉得这些关注有点令人不安,而且他似乎不确定西方媒体对他卑微出身(他最初是一个小贩,后来开过出租车)的兴趣是出于尊敬还是其他原因。我们见面之前,他的助手提醒我千万不要提起刘益谦自称土豪的那篇文章。土豪的意思是有钱的大老粗,用来嘲讽在中国激荡的经济时期白手起家的那些人。不过刘益谦对于成为中国版的贝弗利山人颇为骄傲——一个突然领悟了艺术的文化内涵的“普通人”。

刘益谦的收藏事业起于1993年,但直到2009年才引起人们的注意,当时他花超过1100万美金买下了清朝乾隆御制紫檀“水波云龙”宝座。自那以后,他“打破藏品购买纪录”的名声逐渐响亮——4500万美元买下一件有600年历史的西藏唐卡(明永乐御制红阎摩敌刺绣唐卡),近1500万美元买下一件南宋花瓶,又花3500万美元买了一副20世纪画家张大千的泼墨山水画《桃源图》。

我提及莫迪里阿尼时,刘益谦发出了一阵干笑,说:“莫迪值得,”他用中文简称指代莫迪里阿尼,“不仅因为他的艺术,更重要的是他的生平事迹。每件作品都有故事。如果他36岁不跳窗自杀,可能他的作品也不会动辄上百万。”在西方拍卖商眼里,中国买家会更多地关注艺术作品的背景,而非仅仅美学特性。但刘益谦却记混了事实:莫迪里阿尼其实是在35岁逝世的,死因是肺结核,跳窗自尽的是她的遗孀。

刘益谦奢侈的收藏爱好在中国引起了热议,有人认为他在投资,有人觉得这是个宣传噱头,还有人认为他爱国心切就是为了吸引世界关注,或者觉得这纯粹就是土豪都会有的炫富习惯。刘益谦自己认为龙美术馆填补了中国文化生活的空缺。直到最近,中国的美术馆屈指可数,而且大多数都称不上是美术馆。“龙美术馆的使命就是教育大众,用最高的艺术水准给他们看看高品质的作品。”他还谈到要让中国的文化声誉能够匹配它的财富——西方的美术馆中有许许多多中国的艺术品,但是中国几乎没有莫迪里阿尼这种水平的收藏品。

刘益谦的购买狂热背后,是推动上海这座中国最西化的城市成为全球艺术中心的更多努力。但这也是中国粗暴购买力的一个证明。“如果是一个西方人买了这些西方的大作,大家会觉得很正常,”他告诉我,“但是,因为买家是个亚洲人,而且还不是日本人,是个中国人——”他抬起头来,眼神里充满了顽童似的骄傲。“不管怎么说,这不就是你到这来的原因嘛!”

刘益谦于1963年出生,在上海的一个工人家庭里长大,家中有三个儿子,在中国的社会这是一种幸运,不过不幸的是他们的生活条件并不富足。刘益谦的外公是他的榜样,之前在邻省教书,后来成了律师。他曾经发过一条微信朋友圈:“他是我的启蒙老师,他让我对这个世界有了最初的了解。”(译者注:因为无法查证,此处以及下文几处引用并非朋友圈原文。)刘益谦最开心的童年记忆就是坐在外公的大腿上,听他讲古老的寓言故事,或者听他念当时那些廉价、配有花里胡哨插图的毛派故事书。

这些书以“红色经典”著称,是共产主义经典艺术作品的一部分,最近成了收藏家眼中的香饽饽,而龙美术馆是收藏它们最多的私人美术馆,都是王薇收集来的。刘益谦最喜欢的一个故事是“半夜鸡叫”,讲的是一个贪婪的地主在午夜模仿鸡叫,误导他的雇农早早地起床干活。最后是一个雇农发现其中有诈,将错就错地把模仿鸡叫的地主当成小偷,狠狠地揍了一顿。一年之前,龙美术馆为这个故事办了一个展览,刘益谦在他的微信上写道:“我小时候读这个故事,大家都觉得雇农是英雄,地主是恶棍。可是现在仔细想想,地主要模仿鸡叫,岂不是要比雇农起得更早?所以我扪心自问,‘我现在是地主还是雇农?’”

1966年,刘益谦两岁,文化大革命开始了。中国骤然陷入了混乱之中。一群十几岁的红卫兵冲进他们家里,搜查各种可以认定为反革命的东西。他们在表面磨损的大衣柜里找到了一个坏的荧光灯,刘益谦的外公就因此被指控私藏炸弹。他在臭名昭著的“批斗”(强迫反革命分子承认恶行的政治运动)中接受了审讯,还被罚在台上忏悔三天,身体得一直弯成90度。

我问刘益谦文革对他的童年有什么影响,他说不太记得了:“想那些事有什么用呢?”但是在微信上,他的防备就少了一些。“我没有太多快乐的童年记忆,但是那件事我一直记在心里,”他写到:“连我这个刚会走路的小孩都知道那不是炸弹。看到我外公被羞辱,被一帮孩子给带走,我从那么小开始就一直在记恨,就只想着要报复——再也不想上学了。”刘益谦就此养成了离家出走的习惯。

1977年,14岁的刘益谦辍学了。“你们就继续读你们的书吧,”他对他的同学们说,“我要去赚钱了。”他的时机选择很完美。第二年,邓小平掌权,并且对中国失去活力的经济体系进行以市场为主导的全面改革。刘益谦开始帮父母干活,他们在上海最受欢迎的旅游景点豫园摆摊卖皮包。仅仅几年前,购买皮包还会被告发为资产阶级的可笑行为,但现在皮包却成了象征身份的时尚商品。

刘益谦现在还记得当时用大剪刀裁剪皮布来做裤子、鞋子和包,导致他的右手拇指落下了神经痛的病根。“没有哪天不在干活,”他回忆说,“哪怕过年,也是从早忙到晚。”他手脚很快,每天可以赚一百多块钱——当时一般家庭的月开销也就这个数。三年后,他晋升“万元户”,成为邓小平经济制度下的青年赢家之一。

有一次,他在上海火车站等了两小时才打到一辆出租车。这让他产生了创业的想法,于是在21岁的时候,他做起了出租车生意。他买了两辆车,自己开其中一辆。“我当时就觉得自己肯定不是唯一一个要浪费那么多时间在路边等车的人,”他边说边向前弓着身子,做出等车等得不耐烦的姿势,“后面买车都没怎么多想。”

90年代初,中国经济发生了翻天覆地的变化。在这种大背景下,刘益谦极具企业家精神的天性促成了他事业的腾飞。他有一次去深圳,当时政府在深圳设立经济特区来试验市场导向型政策,在路上遇到他以前的一位同学,和他聊起了股市这个刚兴起的概念。破天荒头一次,中国的国有企业发行了股票,但老百姓对股票却知之甚少。刘益谦以每股100元的价格买入了100股豫园商城的股票——他父母正是在豫园的一个商场里租了一个小铺面。这些股票在不到两年的时间里就涨到了每股1万元,他也因此成了当时中国为数不多的百万富翁之一。在普通百姓看来,百万富翁这个概念简直像天方夜谭。

如今,中国的超级富豪多多少少都和政府有些关系,有人发博文不断猜测刘益谦和政界精英之间的关系。也许正因为如此,他和许多中国富豪一样,谈及自己的成功史总会三缄其口,避免太高调。我问他是什么才能铸就了他的成功,他没有正面回答我的问题。“我的职业生涯必须要放在中国经济发展的大背景下看,”他就事论事地说:“中国发生了翻天覆地的变化,创造了数之不尽的财富。我的成功有运气的成分在里面,当然也离不开我个人的勤奋。我们这一代人就是这样发家致富的。”

但在他的朋友圈中,可以看出他对自己没有选择的那条路依然耿耿于怀。一条朋友圈这样写道:“我拿青春赌明天。但要是我读完书再出来找事做,我的人生又会是怎样一番景象呢?”讽刺的是,他现在经常会被误认为是无足轻重的人。“有一次忘记自家公寓的房门密码,(他在上海有好几百套房子),门卫以为我是瞎晃悠,十分警惕地问我是来找谁的。”龙美术馆还在建时,他喜欢和工人一起坐在外面吃午饭。他的朋友告诉我,刘益谦在美术馆开幕式上都没被人认出来。他蹲在门口吸烟,别人以为他是守门的。

刘益谦这一代人成长于他口中的旧上海时代。经济自由化给中国大城市创造无尽财富之前,上海处于沉睡封闭的状态,当时上海人说的都是上海话,而不是普通话。他童年的上海要追溯到19世纪30年代,当时英国东印度公司试图在黄浦江畔设立一个通商口岸。社会各界的抵抗导致英国发动了第一次鸦片战争,中国战败后,西方列强要求划分一系列的“租界”——不受清政府管辖的地区。租界内,旅店、别墅、大教堂、赛马场以及剧院迅速兴起。有人称赞上海为“东方巴黎”,也有人把它贬斥为“东方妓女”。

上海的繁荣发展离不开其不断适应调整、持续对外开放的特点,这也让它成为中西方交流碰撞的焦点。过去是这样,如今亦然。今天,中国的外籍人士中,超过四分之一生活在上海,上海本地人也认为他们比其他中国人更见多识广。正如上世纪中叶上海最著名的作家张爱玲所说,“上海人是传统的中国人加上近代高压生活的磨练,新旧文化种种畸形产物的交流,结果也许是不甚健康的,但是这里有一种奇异的智慧。”

漫步上海中央地带,这种新旧文化交融的迹象随处可见。在著名的黄浦江沿岸——上海外滩,古老的商行和公寓大楼林立,放在西方的大都市也不会格格不入。在上海的其他地方,你也仍旧能够看到石库门狭长的砖砌弄堂。石库门始建于十九世纪六十年代,融汇了中国传统的庭院建筑和西方连排式房屋的特色,在当时是为数量迅速壮大的劳动者提供的居所。

我刚到上海时,先和年轻的策展人许宇见了面,他带我去了地处原法租界中心地带的锦江酒店。始建于19世纪30年代的锦江酒店和这一带其他商铺一样,全方位呈现了上海作为一个国际大都市如日中天的气派。我们沿着镶有木板的廊道一直走到华丽的餐厅,廊道上贴有许多身穿旗袍、苗条优雅的电影和卡巴莱歌舞表演明星的照片。餐厅的服务毕恭毕敬,很有老上海的风味,隐藏式扬声器里传来摇摆舞音乐。许宇都没看一眼菜单,就叫了八宝鸭和生煸草头,这都是味道偏甜偏淡的上海名菜。

我们用餐时,许宇向我介绍了上海的画廊和收藏家。他以弗朗西斯?培根为例,说他的作品在中国卖得并不好。“中国人对他的作品没有什么同感,”他说:“中国的收藏家需要在收藏品中找到共鸣,希望能和他们的生活或所知的事物至少有一丝关联。”他们更倾向于传统的中国水墨画或者现代艺术界大师的作品,如安东尼?葛姆雷、达米恩?赫斯特,以及奥拉维尔?埃利亚松。知名度极为重要。许宇说道:“如果买家一掷千金,他们想买的就是大家耳熟能详的大师的作品。”

许宇热衷于夸大上海的艺术地位。他声称上海在这方面已经超过了北京,尽管后者通常被视作中国艺术界的中心。他也认为上海的移民史让它比别的中国城市更开放。“北京一直以来都更重视国家认可的艺术,”徐宇说:“上海,在另一方面,尤其是近些年来,更重视文化以及多样化的个人体验。”

欧洲人为了满足自己的需要,在上海建立了中国最早的一批博物馆,第一家是徐家汇博物院,由一位法国耶稣会神父于1868年创建。这位神父还是一位动物学家,传教之余在长江三角洲收集动植物标本。传教士们意识到,陈列一些自然界的罕见之物会让当地人对基督教更有热情,于是他们立刻行动起来,创办了更多类似的博物馆。就是在这样的博物馆内,中国普通老百姓第一次见到了地图,看到了中国是一块被划分的领土,而不是像他们之前所认为的那样,是整个世界。

然而中国的精英阶层,作为艺术品一贯的老主顾和收藏者,却丝毫没有兴趣要娱乐或教育广大人民群众。中国共产党上台后,一度改变了艺术品的用途,把它们当做政治工具,并纳入宣传部的麾下。但在上世纪80年代初,政府把博物馆当做弘扬中华文化生命力的一种途径,于是博物馆开始席卷全中国。这一趋势自2012年以来越发强劲,因为时任国家主席胡锦涛宣布了建设“文化强国”的战略。1949年,中国只有21家博物馆,现在,这一数字已超过4000。

一天下午,我见到了李向阳。他曾在1993到2005年担任上海美术馆馆长,对上海与艺术之间不断演变的关系有着切身观察。如今他已年过花甲,处于半退休的状态,平时会画一些传统水墨画,他还出版了一本回忆录,叙述自己与博物馆的不解之缘。文革期间,20多岁的李向阳找到了一份画宣传画的工作,批量创作工厂工人和麦田里农民辛勤劳动的图画。“我那时并不是一个艺术家,”他说:“没人那样叫自己。当时连学校都没有,更不要说艺术院校了。”后来,一位丝毫没有艺术背景的共产党官员决定让李向阳来管理博物馆,通过这次偶然的机会,他开始了自己的馆长生涯。博物馆没什么资源,也没有明确的任务。“我刚上任时,对中国艺术史了解甚少,对西方艺术更是一窍不通,”他如是说。

博物馆有一个响亮的名字,但让人忍俊不禁的是里面并没有固定的收藏品,所有的展品都是东拼西凑来的。“你知道我们当时的博物馆在哪里吗?”李向阳说:“在一个银行的二楼,当地的业余爱好者们偶尔会租下这个地方,向彼此展示自己的画作。”很少有民众进来参观。“最糟糕的是我要负责博物馆的盈利,这样我才会有工资,才能交得起博物馆的维护费,”他噗嗤一笑:“所以如果我每个月不把这个地方租出去一定的次数,我就没钱给自己发工资,也没钱给我的员工们发工资。”

李向阳在工作中不断学习。他前后到日本、新加坡和欧洲进行过实地考察。在德国,博物馆的志愿讲解员让他十分震惊。在他看来,让大家不求回报地在博物馆工作简直不可思议。他回忆起自己第一次参观卢浮宫的激动之情:“我想把那里的很多东西都带回上海,就像一个农民想在自己的地里种尽可能多的种子一样。”对于李向阳来说,语音讲解器和那些展览的艺术名作一样,都让他激动不已。

在一个没有博物馆传统的文化中,政府对博物馆的大量需求很难一下子得到满足。李向阳抑扬顿挫地说道:“现代化!软实力!”这分别是邓小平和胡锦涛政府的口号。“但在我担任馆长时,几乎没人知道‘博物馆学’这个词。”另一位博物馆馆长打了个比方,来描述当时的困境。“一套男士礼服,就和一座博物馆一样,又贵又复杂,”他说:“一套礼服包括衬衫、领结、马甲、西装外套等等。但就连礼服上衣都没几个中国人见过,所以领导们只能尽量让大家先熟悉上衣。我们也不会买下一套男士礼服的所有单品,相反,或许我们为了节省布料会把衬衣领子缝在马甲上。”

我曾在一个周日的上午参观了龙美术馆西岸馆。 一对日本游客和几名丹麦游客拿着旅游指南犹疑地在大厅入口等待。一位穿牛仔裤的女士正从展厅里往外望,朝一名保安大吼:“你为什么把门打开了?”当时还没到博物馆开馆时间。

15分钟后,我站在了美术馆大厅。拱形天花板比美术馆的墙高出许多,让人觉得整层楼就像一座富丽堂皇的宫殿。美术馆对当代艺术格外青睐——中国文物都存在昏暗的地下室——最先引起我注意的是一只身上缀有荧光绿圆点图案的亮黄色卡通小狗雕像。这只小狗叫Chan-Chan,是日本概念派艺术家草间弥生的作品。不远处是一个由老式电视机制成的大机器人,它的作者是美籍韩裔录像艺术家白南淮。旁边是日本雕刻家三宅一树的作品《树之化身》——这是一个木制的女人形象,她的两只手臂向上伸展,高高举过头顶。单独看来,每一个展品都十分有趣,但它们的布置似乎杂乱无章,好像搬家工人把它们随意放在仓库里一样。墙上挂满了各种尺寸的画,就像牙医办公室里满墙的证书。

刘益谦喜欢在微信里贴出龙美术馆里人头攒动的照片,队伍从门口蜿蜒而出,他形容“像是一条巨龙。”他认为龙美术馆不仅承担教育民众的作用,也可以帮助抵制物质崇拜的思潮。他说,“随着生活的改善,更多人开始关心精神上的满足。文化,这个被我们国家搁置了好久的东西,如今又被重新拾起。”

“就规模和野心来说,他创建的博物馆没有任何先例可循。”纽约的画廊经营者大卫·兹维纳告诉我,“他是个开拓者,这既让人振奋又让人生畏。”艺术市场分析师马隆·曼尼克将刘所做的工作跟阿联酋打造世界级艺术品收藏的尝试相提并论,两者都有几近无限的经费,却都没有对艺术史和博物馆的作用形成约定俗成的认识。曼尼克说,复制西方模式走不了太远。“一个伟大的、百科全书式的博物馆是一种不存在的柏拉图式理想,即使卢浮宫和大都会博物馆也只是时代加一点运气的产物。”他说,如果刘益谦的博物馆帝国想要成就伟大,“就必须建立内部联系,让总体大于部分之和,讲好故事。”

刘益谦的美术馆也面临着其它挑战。我访问的每个人都提到了财务可持续的问题。在中国,慈善体系还不够完善——直到不久以前,向非盈利组织捐款还无法享受税收优惠,而且,虽然政府会为博物馆提供建造经费,却不会为运营开支拨款。刘益谦曾经告诉我,他希望龙美术馆能够成为中国文化版图上的一个永久地标,但是国内股票市场的波动却让人怀疑仅由个人财富堆积起来的事业能否永存。

很多的中国富人,包括刘益谦在内,都开始大肆购买亚洲艺术品——其中很大一部分曾被西方掠夺。(联合国教科文组织估计大约有160万件中国艺术品在十九世纪和二十世纪非法流向国外。)中国政府已经开始积极地召回这些流失文物,而且许多中国收藏家将购回这些珍贵物品视为履行爱国的职责。刘益谦购买的文物顺应了这个潮流,但是就像在其它方面一样,他很小心地避免流露出对文化遗产流失的愤怒。他说,“我们年轻的时候,受到的教育是外国人偷走了我们的东西,但现在不一样了,不管他们从我们这里偷了什么,我们总有一天能够把它夺回来。市场的法则总是适用。”

许多收藏家拍下艺术品时都不会公开姓名,刘益谦却喜欢大肆宣扬,这点让他的一些好友刚开始都有点看不惯。著名中国古董收藏家朱绍良告诉我,他在2009年的一次拍卖会上第一次遇到刘益谦,觉得他“太爱吹牛皮,不知天高地厚,他对中国古代艺术的一些大胆论调让我很生气。我想,这个人怎么这么没文化?”但后来他俩慢慢成为了朋友,这些年来,朱绍良一直为刘益谦的收藏提供指导。2014年,他为刘益谦收藏的一幅疑似赝品的古画提供了担保。朱绍良告诉我:“了解他需要一点时间,但是他学得很快,而且果断又大胆。从某种程度上来说,他购买艺术品跟做生意的方式如出一辙。”

在博物馆的运营上,刘也没有遵循常规,这让很多艺术圈的人感到困惑。很多人都觉得,对于如此珍贵的馆藏,博物馆的安保力量十分不足。而公共关系这类对于大多数博物馆极为重要的部门,龙美术馆也没有设立。“他们不会把钱花在这类事情上,因为他们觉得没必要。”曾经跟刘益谦妻子王薇共事的前拍卖人贾伟(音)说,“他们希望所有事情都亲力亲为。”

古根海姆博物馆亚洲藏品的负责人亚历山德拉·门罗曾经在不同场合多次访问过龙美术馆,对那里的不专业程度大为震惊。她告诉我:“他们缺乏应对艺术品最基本的常识。”走过龙美术馆西岸馆的古董区时,她不满地指出,一些展出的古书画上,用来固定卷起卷轴的线绳垂挂在画前,“这跟走进一家博物馆,发现梵高的画挂倒了一样,”她说,“这是保管意识的问题。即使艺术品和美术馆都是你的,也不代表着你可以随意处置它。”

刘益谦对待自己最珍贵藏品的方式加深了人们对他傲慢无知的印象。2014年,他用三千六百万美元拍下了一个十五世纪的明成化斗彩鸡缸杯,它在十八世纪曾经是著名清朝皇帝乾隆的御用之物。刘在公开场合用它喝茶——此举震惊了艺术圈,也坐实了他厚脸皮和古怪的名声。他后来解释道,“乾隆曾经用过它,如今我来用,无非是想吸一口仙气。”第二年,刘以五百万美元拍得一尊十二世纪的西藏铜瑜伽士坐像,在纽约的宾馆套房内,他穿着内衣,模仿瑜伽士的打坐姿势,跟铜像拍了一张合影,并把它放在了社交网络上。

在上海的最后一夜,我陪着许宇和他的几个朋友去参观他们口中“本季最火爆的艺术开幕”。我们坐上一辆优步去往霓虹闪耀的上海商业中心区。汽车停在一块新月状的庭院前,博柏利、巴利、杜嘉班纳等品牌标志琳琅满目,很难让人马上联想起艺术活动。庭院周界一圈是高端礼品商店,穿着礼服的销售员彬彬有礼。在露天中庭,玻璃圆顶下的银质大盘上放置着一件件看上去很复杂的珠宝,不知是展品还是销售品。

我们来到的是2013年开业的K11,号称要集艺术博物馆与购物商场为一体。庭院楼下是艺术区域,我走过55位年轻艺术家的作品展,展品包括画作、表演与装置。每件作品旁边附上了二维码,拿出手机扫一扫就可以收取艺术家对这件作品的描述。参观者安静地四处参观,收听语音导览。这里的展览比起我参观过的龙美术馆展览要热闹地多。有一个房间里,人们都聚集在穿着红色篮球运动衣的人物周围——这是上海籍篮球明星姚明的雕像,只有约5英尺长(姚明身高7.4英尺)。我扫了扫二维码,原来艺术家希望通过浓缩中国最有名的巨人的身体以“嘲弄现实与权威”。

一个穿着宽松运动裤和驼绒外套的年轻人悠闲地走进来,好几个助理拿着写字板和iPad。许宇轻推了我一下:那是老板郑志刚。” 37岁的郑志刚出生于香港一个房产世家,其家族在中国各地有大量控股。郑志刚在塔夫特中学和哈佛大学接受教育,现在大部分时间辗转于香港和大陆,每个月访问一次欧洲,一年去两次纽约。他用流畅老成的话语,熟练向我介绍了K11的理念。“中国人不去博物馆,”他说,“他们喜欢逛街。中国人喜欢奢侈品,但是奢侈品的概念在大陆也在演变。原来是跑车和设计师服饰,现在转向了文化。”用艺术吸引目标客户的商业战略似乎奏效了。美国策展人田霏宇是尤伦斯当代艺术中心的馆长,他向我介绍了2014年K11的莫奈展。“长长的队伍围着大楼绕了一圈又一圈,因为莫奈是中国人听过的五个西方艺术家之一。”他说,“如果人们排队排得厌倦了,他们做什么?购物呗。这个设计太棒了。”

K11一个房间的中间有堵纯白色的墙,身穿制服的工作人员站在旁边。墙上投币口旁边有一条指示语,“请投入一元硬币”。墙的另一端的取款机上有取出一元纸币的指示。几个来访者排队投入硬币,纸币吐出时他们大叫起来。这件作品“过去的机会”由许宇画廊旗下的年轻艺术家刘窗设计。刘窗介绍到,上海很多自动售货机会吐出硬币,而出租车司机和其他商家更喜欢纸币。“如果你给的是硬币,他们就说脏话赶你走。”这其中的象征意义无可避免。融合艺术与商业的K11中央的一件艺术作品把钱换成钱,没人变富,但所有人都觉得自己更富有了。

天色渐暗,人群稀疏起来。我开始和工作人员聊天,她说自己和丈夫六年前来到上海工作。要不是来这里工作,她从不会踏进博物馆一步。“我在这里发了三个小时的硬币,可还是搞不懂!”她笑着说。许宇从口袋里拿出一个硬币说,“大部分人认为毫无意义的小动作,暗示了过去几十年的中国经济走向。在改变的过程中有大大小小的机会。而且一旦你把某个东西变成另一个,通常就没有回头路了。”许宇把他的硬币掷入投币口,示意那位女工作人员留下那张一元纸币。

许宇和朋友希望刘益谦夫妇能出席,但他们当时在香港。刘益谦夫妇认识郑志刚,也是上海艺术开幕式的常客。后来,刘益谦在微信上发了一张上海股市早年股票凭证的图片,图片配文里说他搬家时遗失了一盒的这样的凭证。“肯定有人发现它挺值钱的,因为上海的一家拍卖行今年刚开始拍卖了。”他写道,“我还可以看到我的地址,我的字迹,还有我拼错涂抹掉的地方。”在另一条状态里,他满意地说,“今天,几盒这种凭证可以卖个不错的价钱。”在艺术市场上,刘益谦发迹前的旧物成了一件商品。

编者注:艺术品市场也是市场,因此哪怕主题高雅,它也难逃“市场”的属性。除了钱,市场没有准入门槛,也难免会有抱着各种目的进入市场的买家。根据个人的立场不同,这可以被视为艺术的大众化,也可以被视作艺术界的乱象,但这是社会发展不可避免的趋势。译文很流畅自然,阅读体验轻松,感谢译者们的贴心付出。